«Вот увидите, пройдет двадцать лет, и ничего не будет - ни газет, ни кино — одно сплошное телевидение». Так звучало смелое по тем временам предположение героя-«шестидесятника» в фильме «Москва слезам не верит».

Телевидение Советского Союза можно назвать одним из самых передовых и масштабных для своего времени. У экранов телевизоров собирались семьями и не отрываясь смотрели прямые трансляции, новости, развлекательные передачи и телеспектакли. Наполнение передач подбиралось тщательно для того, чтобы сделать программы насыщенными и качественными. Дикторы проходили строгий отбор – их образ должен был соответствовать советским идеалам.

История телевидения в СССР берет свое начало еще в далеком 1931 году. Тогда, 1 мая, в Праздник Весны и Труда, состоялась первая экспериментальная телевизионная передача механического телевидения. Зрителям была показана лишь одна небольшая фотография, без звукового сопровождения. Уже через 5 месяцев, 1 октября 1931 года, начались регулярные передачи механического телевидения. Было запущено Телевидение имени Горького – первый канал в истории телевидения СССР, который осуществлял регулярное эфирное вещание. Изначально передачи шли по 30 минут ежедневно, а позже – 12 раз в месяц по 60 минут.

После начала Великой Отечественной войны телевещание было прекращено. Возобновилось оно 7 мая 1945 года, а уже чуть больше чем через полгода стало регулярным. В 1951 году была создана Центральная студия телевидения, здесь транслировались телеспектакли, фильмы, новостные передачи и музыкальные программы. Главным телевизионным и радиовещательным центром стал телецентр на Шаболовке, здесь же находилась программная дирекция ЦСТ (а позже – Центрального телевидения), отсюда выходили в эфир «Последние известия» и «Телевизионные новости». А в 1967 году, к юбилею Октябрьской революции, Центральное телевидение обзавелось новым техническим центром и вещательной башней. Новый телеобъект позволил улучшить качество приема изображения, устранить помехи при приеме телепрограмм, а уже через три дня после открытия Останкино состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной площади – показывали парад трудящихся. В этом же году была запущена спутниковая телевизионная сеть «Орбита» и введены в эксплуатацию первые 20 станций. Центральное телевидение смогли увидеть не только москвичи, но и жители Крайнего Севера, Дальнего Востока, республик Центральной Азии. Первую программу формировали в Москве, а четыре ее дубля, в зависимости от часовых поясов, в записи транслировали в соответствующий регион. СССР стал единственной страной в мире, где было поясное вещание – 11 часовых поясов. И в каждом из них люди «смотрели Москву» в удобное для них время. Таким образом, уже к середине шестидесятых Центральное телевидение вещало на всей территории Советского Союза. А контролировал и направлял новое искусство Государственный комитет СССР по радиовещанию и телевидению. Вскоре в этом названии радио и телевидение поменялись местами.

Гостелерадио было структурным подразделением Совета министров СССР. В него входило то самое ЦТ, Всесоюзное радио, радиовещание на зарубежные страны, а также Телевизионные технические центры, которые находились в каждом областном центре нашей огромной страны.

До «Останкино»…

Начало отечественного электронного телевизионного вещания отмечено опытными передачами Московского телецентра на Шаболовке в 1938 году. В стандарте 343 строки на оборудовании, закупленного в США на фирме RCA. Передачи стали регулярными с марта 1939 года. В 1944 г. советскими специалистами был разработан новый самый высокий в мире ТВ-стандарт четкости – с разложением на 625 строк. В 1948 году МТЦ впервые в мире начал ТВ-вещание в наивысшем стандарте четкости 625 строк. Новый стандарт был разработан отечественными специалистами и учеными. Позже 625-строчный стандарт был принят в большинстве европейских стран и функционирует до настоящего времени.Новое оборудование МТЦ в стандарте 625 строк было разработано полностью на отечественных узлах и деталях предприятиями нашей страны. За разработку МТЦ в стандарте 625 строк группа ведущих специалистов ( руководитель работ В.Л.Крейцер – д.т.н., ВНИИТ) была удостоена Сталинской премии. В их числе и главный инженер МТЦ С.В.Новаковский.

С 1936 года (еще до начала вещания МТЦ) в СССР была начата разработка плана телефикации страны с использованием успешного опыта радиофикации. Центральным звеном телевизионной системы СССР должен был стать высотный Дворец Советов, который с 1931 года проектировался в Москве. В проекте этого огромного здания, по объему в семь раз большего, чем Останкинский Телевизионный центр (7,5 млн. куб. метров против 1,07 млн. куб. метров), был предусмотрен большой двухпрограммный телецентр, внутренняя система кабельного телевидения на 20 тыс. абонентов, а в венчающую дворец статую Ленина на высоте 420 метров предполагалось встроить антенны телепередатчиков. Правда, Дворец Советов так и не был построен - его место в телевизионной системе СССР занял Останкинский Телевизионный центр.

В марте 1939 года «План телефикации СССР» был одобрен XVIII съездом ВКП (б). Он предполагал строительство телецентров в 10 крупнейших городах и охват двухпрограммным телевещанием всего населения страны. Причем в связи с успешным развитием в СССР систем проводной радиофикации, планировалось большую часть населения охватить телевидением с помощью домовых кабельных сетей. Великая отечественная война задержала реализацию этого грандиозного плана. Но уже к 1965 году своими телецентрами обзавелись 130 регионов страны (из 170).

В последующее десятилетие (1965-1975 гг.) строительство местных телецентров было временно прекращено, а средства и ресурсы были направлены на строительство Общесоюзного телецентра в Останкино и создание сетей связи для распространения программ Центрального телевидения по стране.

До-останкинский период в развитии телевидения был самым тесным образом связан с работой Центральной студии телевидения (ЦСТ), созданной на технической базе Московского телевизионного центра на Шаболовке. Общий объем вещания ЦСТ в середине 60-х годов составлял порядка 18 часов в сутки по трем программам черно-белого ТВ и одной цветной. К 1970 году планировалось довести общий объем вещания до 50 часов по шести программам. Значительную долю в общем объеме вещания ЦСТ составляли внестудийные передачи, которые обеспечивались в 1963-1964 годах более чем 10-ю передвижными телевизионными станциями и несколькими стационарными телевизионными трансляционными пунктами.В до-останкинский период (в 1953 г.) на Шаболовке была создана первая в стране Московская опытная станция цветного телевидения(МОСЦТ), руководимая И.А.Авербух- одним из самых известных специалистов в области цветного телевидения. В МОСЦТ до 1967 года проводились регулярные сравнительные испытания всех мировых систем цветного телевидения. Специально для вещания в цвете рядом с МОСЦТ была построена 110-метровая металлическая башня облегченного типа с передающими антеннами для вещания на 8-м частотном канале . С 1 октября 1967 г. из МОСЦТ начались регулярные передачи в цвете по советско-французской системе СЕКАМ. МОСЦТ до 1969 г. (спустя два года после ввода эксплуатацию первой очереди телецентра в Останкино) была единственным источником вещания в цвете.

Тем не менее, имеющихся студийных и внестудийных технических средств МТЦ было недостаточно для обеспечения 50-часового вещания в сутки по шести программам к 1970 году. Кроме того, не было возможности установки дополнительных передающих антенн на башне Шухова, которая и так была предельно нагружена антеннами для приема внестудийных передач. 110-метровая башня для вещания цветного телевидения, также не имела возможностей для установки дополнительных антенн.

Необходимость многопрограммного вещания требовала существенного увеличения количества студий. Но на шаболовской площадке и вблизи нее не было свободного места для постройки новых студий.

Все это предопределило необходимость строительства нового телевизионного комплекса с новой, более высокой телевизионной передающей башней.

Проектированию телевизионного комплекса предшествовала большая кропотливая работа по созданию ТЗ в 1963 г. на этот новый уникальный по своим масштабам телевизионный комплекс. Готовили ТЗ Техническое управление Гостелерадио (заказчик ТВ-комплекса) совместно со многими привлеченными организациями : ГСПИ Минсвязи СССР, представители Министерства радиопромышленности СССР, Центрального НИИ зрелищных и спортивных сооружений, ряда других организаций и МТЦ, имевщий огромный опыт эксплуатации самого крупного телецентра страны.

Оборудование Останкинского комплекса предполагалось выполнить полностью на отечественных узлах и деталях, в два этапа : первую очередь запустить в 1967 г, полностью комплекс - в 1970 г.

Параметры и характеристики оборудования для первой очереди должны были соответствовать ГОСТ 7845-55 «Телевидение черно-белое. Основные параметры системы телевизионного вещания». Планировалось в начальный период начать вещание и по системе цветного телевидения СЕКАМ из МОСЦТ., поэтому одна из АСБ в Останкино должна была быть рассчитана на прохождение сигнала в цвете, поступавшего с Шаболовки по соединительной кабельной линии.

Среди ведущих проектантов Останкинского телевизионного комплекса необходимо назвать М.А.Шкуда - главного инженера ГСПИ Минсвязи СССР, руководителей проекта ГСПИ В.Б.Ренарда, В.И.Островского и главного инженера-технолога Управления капитального строительства Гостелерадио И,И, Говалло.

ВЫБОР МЕСТА

Сначала Телецентр планировали разместить на Ленинских горах – самой высокой точке столицы. Однако там в это же время было решено строить Пантеон, куда должны были быть перенесены саркофаги В. И. Ленина и И. В. Сталина, а также «останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены». Не подошла и площадка на месте бывшего Храма Христа Спасителя – там в 1957-59 годах снова задумали строить вышеупомянутый Дворец Советов, что закончилось курьезом: открытым бассейном «Москва». Существовали и другие варианты, но в итоге Телецентр обосновался на окраине Москвы, в живописном районе Останкино: там было вполне просторно для масштабного строительства, а почвы оказались достаточно прочными (моренные суглинки) для конструкции тяжелой железобетонной башни, которую лично выбрал Н.С. Хрущев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕЛЕЦЕНТРА

Команда первых строителей Телецентра под руководством Л.С. Максакова сумела построить вдвое больший телецентр, чем это первоначально задумывалось в «недрах» Минсвязи. Основания для подобного масштаба были весомые – объект «Большая Москва» для огромного Советского Союза должен был быть не меньше, чем Олимпийский телецентр компании NHK в Токио, телецентр ORTF в Париже или новый телецентр ВВС в Лондоне.

Владимир Маковеев: «Мелкие людишки, - возмущался Максаков, - считают здание Останкинского телецентра слишком большим для Москвы, но ведь оно по объему (1,07 миллионов кубических метров) в семь раз меньше проекта Дворца Советов (7,5 миллионов)! Отягощенные трудным опытом первых лет становления телевидения, многие профессионалы – ветераны с Шаболовки – не верили в возможность реализации замысла, явно и неявно роптали: «Эта громадина будет простаивать … Да мы его и за двадцать лет не освоим …Кому здесь нужно более 20 студий, - хватило бы и десяти…».

Однако время подтвердило справедливость выбранного решения – не прошло и десяти лет, как в дополнение к работающему Останкинскому телецентру (сегодня он называется АСК-1) был срочно построен новый корпус телецентра – АСК-3! А за старым телевизионным комплексом на Шаболовке закрепилось название АСК-2.

Телецентр строился необычными для советской действительности методами и при помощи необычных материалов: пол в студиях «наливался» французской пластмассой «гранэластик» (резиновая крошка с тонким цементом на латексной стяжке), подвесные потолки в аппаратных и редакционных помещениях были из финского «травертона» (минеральная вата на крахмальной стяжке), на полах в коридорах и аппаратных лежали звукоизоляционные ковровые покрытия японского и финского производства.

Проект строительства был разработан «Моспроектом-1». Все общестроительные работы выполнил трест «Мосстрой -2» Главмосстроя. Технологическое оборудование комплекса разработали и ввели в эксплуатацию предприятия Министерства радиотехнической промышленности совместно с сотнями предприятий из многих городов страны. Отметим лишь некоторые: ВНИИТ (основное ТВ-оборудование), ВНИИРПА (звуковое оборудование), МНИТИ (теле- кинокамеры, телекинопосты, мониторы), ЛОМО и ВНИИРТ (аппаратные видеозaписи), НЗТМ (видеомагнитофоны «КАДР-3»); ВНИИ ЭЛП (телевизионные передающие и приемные трубки).

К моменту ввода в эксплуатацию первой очереди – 4 ноября 1967 года – Останкинский телевизионный комплекс включал в себя четыре АСБ со студиями (две - по 600 кв. метров и две по 150) и временную центральную аппаратную. В восточном крыле здания телецентра на третьем этаже была расположена концертная студия со сценой и залом на 800 зрителей, спроектированная с учетом телевизионной специфики.

Важно вспомнить, что в деле создания основного телевизионного оборудования для ОТЦ советская радиопромышленность впервые бесспорно «дотянулась» до мирового уровня. А те узлы телевизионной аппаратуры, которые в советском варианте заметно уступали зарубежным аналогам, решительно и твердо отвергались. В результате советские телекамеры КТ–87 были оснащены английскими автоматизированными вариообъективами «Варотал» (стоившими много дороже самой камеры). Устанавливались камеры на штативы «Винтен»; советские видеомагнитофоны «Кадр-3» работали на японской видеоленте Fuji.

Не обошлось при строительстве и без забавных случаев. Рассказывает Леонид Таубе, первый заместитель руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК: «Я работал в дирекции строительства Общесоюзного телецентра (так он тогда назывался). Мое рабочее место было в небольшом здании с окнами, выходящими на стройплощадку, а рядом с площадкой была небольшая автомобильная стоянка. В один прекрасный июльский день 1967 года под моими окнами появилась «Чайка» красного цвета. На таких авто обычно передвигались только министры, но вместо министра из машины вылез генерал, как оказалось главный начальник противопожарной службы города Москвы. Этот человек посмотрел на часы, и буквально через несколько минут к Останкино уже было невозможно подъехать, более того, все улицы, прилегающие к Телецентру, были забиты пожарными расчетами. Оказалось, была назначена тренировка на случай пожара на стратегически важном объекте – строительстве всесоюзного телецентра. Получив необходимые почести и благодарности, довольные пожарные разъехались.

Прошло совсем немного времени: может, неделя, а может, и дней десять. Мы обедали в столовой для строителей напротив улицы Королева. И вот, выходя из столовой, смотрю – дымок идет какой-то странный с шестого этажа телецентра. Пожар, говорю я. Пожар, соглашаются мои коллеги. Прихожу к себе в кабинет и вызываю пожарную охрану. По телефону мне говорят, что все под контролем и у них уже есть сигнал о возгорании. Прошло минимум минут пятьдесят, прежде чем появилась первая и единственная неторопливая пожарная команда. Удивительно, но к этому моменту пожар успел заметно разгореться – гореть-то на стройке телецентра, кроме железа и бетона, было особо не чему. А дело было вот в чем: вентиляционные короба обшивались тепло- и звукоизолирующими материалами, которые и подпалил во время работы какой-то незадачливый сварщик.

В общем, в отличие от тренировки, к моменту прибытия пожарной команды и начала тушения жестяные венткороба вовсю горели, расплавились и потеряли форму. Проблема заключалась в том, что эти короба нельзя было купить в магазине, потому как нестандартное оборудование, их надо было заказывать на специальном заводе, а для установки полностью разобрать поврежденные… До запуска оставалась всего пара месяцев. Слава богу, справились».

ЗДАНИЕ ТЕЛЕЦЕНТРА

Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. Останкинский телецентр должен был стать самым передовым в стране, в том числе и как архитектурное сооружение. С точки зрения градостроительства, конструкция здания оказалась исключительно интересной. Конструктор А.А. Левенштейн предложил расположить сооружение протяженностью в сотни метров на плите с небольшой глубиной залегания (грунты в районе Останкинских прудов чрезвычайно слабые). Чтобы избежать деформаций и осадки, были предусмотрены оригинальные приспособления, а ряд узлов конструкции был сделан «скользящим».

13-этажное здание Останкинского телевизионного комплекса построено в простых и лаконичных формах, сочетающих бетон и стекло. Торец здания, выходящий в сторону пруда, отличается от всех остальных фасадов. Третий этаж, на котором располагается концертная студия, выдвинут на 24 метра с 9-метровой консолью и опорой на пилоны, поставленные на гранитный стилобат.

Объем здания превышает 1 млн. куб. метров. В соответствии с проектом здание имело два «объема»: нижний (с первого по 10-й этажи) размером 415х87х20 метров и верхний (с 11 по 13 этажи) размером 125х62х35 метров. Общая высота здания - 55 метров, полезная площадь - 154000 кв. метров.

Студии размещены в середине широкого корпуса, что надежно защищает их от внешних помех. Продольные коридоры – пешеходный и транспортный, по которому передвигаются машины с декорациями – связывают всю систему помещений, вытянутых вдоль фронта студий. Основной узел всех коммуникаций огромного здания – вестибюль первого этажа, проходящий сквозь корпус по его поперечной оси. Сюда входит группа лифтов, ведущая в высотную часть здания, где расположены редакции и административные помещения.

Вначале открытие ТТЦ «Останкино» было замечено только телезрителями Москвы и Московской области: телевизионные антенны, ориентированные ранее на Шаболовку, были повернуты теперь в сторону Останкина. Кроме того, за счет построенной высокой радиопередающей башни почти в два раза увеличился радиус уверенного приема телепрограмм, в эфире появилась новая, четвертая телевизионная программа, техническое качество телепередач стало заметно выше. А затем москвичи увидели воочию источник и причину нового качества вещания – грандиозное сооружение, напоминающее океанский лайнер – здание Телевизионного технического центра имени 50-летия Октября.

С возведением Телецентра изменился не только «ландшафт» окружающей местности – кардинально изменилась телевизионная отрасль. Телевизионный технический центр в Останкине обеспечил повышение качества общесоюзных программ телевидения, регулярную передачу цветных телевизионных программ, производство дублей первой программы Центрального телевидения для восточных районов страны – программ «Восток» и «Орбита». В здании телецентра удалось объединить все звенья сложной технологической линейки создания отдельных передач и фрагментов, а также формирования из них целостных общесоюзных программ.

Оборудование для телесъемок

До 1970 года поставки видеомагнитофонов Советскому Союзу были запрещены США в связи с эмбарго и как «технология двойного применения», пригодная для использования в военных целях. Поэтому, в 1958 году было принято постановление ЦК о разработке собственных видеомагнитофонов.

Ещё одной причиной этого решения стала встреча в этом же году вице-президента США Ричарда Никсона с Генеральным секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым на американской выставке в Москве, которая была записана видеомагнитофоном, стоявшим в соседней комнате «типовой американской квартиры». Запись была подарена Хрущёву, которую тот передал в Институт звукозаписи (ВНАИЗ) для расшифровки. После этого работы по разработке собственных систем видеозаписи начались одновременно в Москве (в институтах ВНАИЗ и НИКФИ) и в Ленинграде (в институте ВНИИТ и на заводе «Ленкинап»).

В Ленинграде под руководством заведующего лабораторией М. Г. Шульмана было принято решение использовать отечественную ленту шириной 70-мм, поскольку задача совместимости с американским форматом первоначально не ставилась. Это исключало возможность воспроизведения зарубежных записей, но расширяло полосу записываемых частот. Во ВНАИЗ (ныне ВНИИТР) разработка видеомагнитофона началась в 1958 году под руководством В. И. Пархоменко. Разработка велась на основе американского формата Q, что позволило воспроизводить зарубежные записи и продавать отечественные за границу. 20 февраля 1960 года газета «Советская Россия» в статье «Это вы увидите сегодня» сообщила о передаче по Центральному телевидению экспериментальной программы в записи на ленте. Она велась из помещений ВНАИЗ: телекамеры установили в концертной студии, где состоялся эстрадный концерт. После прямой трансляции он был показан в записи.

На Новосибирском заводе точного машиностроения было организовано серийное производство видеомагнитофонов «Кадр-1» формата Q.

Всего было выпущено 160 аппаратов. Впоследствии ВНИИТР разработал модель «Кадр-3ПМ», который позволял записывать и монтировать цветные телепередачи.

Эта модель выпускалась заводом почти 20 лет, и вместе с видеомагнитофонами «Электрон-2М» производства ЛОМО стала основой для подготовки цветных телепрограмм в СССР.

Несмотря на очевидные недостатки, видеомагнитофоны такого типа находились в использовании до конца 1970-х годов, благодаря высокому качеству и хорошей сохранности видеозаписей. В СССР двухдюймовые аппараты выпускались практически до конца 1980-х годов из-за сложности освоения промышленностью новых типов видеозаписи. На советском телевидении использование видеомагнитофонов было одним из инструментов цензуры, поскольку чиновники-идеологи боялись прямого эфира из-за потенциальной опасности «крамольных» выступлений. Поэтому, большая часть советских телепередач выдавалась в эфир только в записи.

Телевидение 70-х

К началу семидесятых в СССР вещали уже четыре телеканала – тогда они назывались программами. Эфир был разнообразным: молодежные и музыкальные передачи, театральные постановки, народное творчество, спорт, а также регулярные вставки программ из регионов и союзных республик.

В каждой союзной республике был свой Госкомитет по ТВ и радиовещанию. Он подчинялся с одной стороны Совету министров союзной республики, скажем, Казахской ССР, и с другой стороны Гостелерадио СССР, поэтому была с одной стороны вертикаль, а с другой стороны горизонталь. В автономных республиках областное ТВ имело статус республиканской, но автономной республики. Поэтому оно было на голову ниже Гостелерадио. Были областные студии ТВ, которые были еще ниже. Они отличались от республиканской автономной республики уровнем оснащения, количеством редакций. Понятно, что самые лучшие и передовые технологии обкатывались на ЦТ, в провинциальных студиях ЦТ людям доставалось то, что прошло испытание временем в Москве

Вскоре Гостелерадио возглавил Сергей Лапин. Период его правления ознаменован глобальной реорганизацией Центрального телевидения. Среднесуточный объем вещания вырос практически в два раза, а во второй половине семидесятых годов к спутнику «Молния» прибавились спутники «Радуга», «Экран» и «Горизонт», благодаря которым возможность космической телевизионной трансляции существенно увеличилась. Кроме того, к Московской Олимпиаде был построен Олимпийский телерадиокомплекс, который стал самым большим в мире.

Сергей Лапин прославился своей строгостью и жесткостью управления, все четко контролировалось: от сюжета передач до внешнего вида диктора. Однако, несмотря на такую цензуру, советское телевидение эпохи Лапина было профессиональным и качественным:

Мы же с ностальгией вспоминаем телеспектакли, которые тогда снимались в Советском Союзе. Это было шедеврально с точки зрения драматургии, даже несмотря на скудность технических средств. Поэтому сейчас ТВ стало простым. Что такое сейчас ТВ? Это всего лишь компьютер, выдающий в той или иной очередности файлы, которые сделаны на таких же компьютерах. Современные камеры – это тоже всего лишь компьютеры с объективами. Ничего особенного. Такой же есть у каждого нашего телезрителя в виде смартфона. Их возможности сопоставимы. Это не кинокамера кино, которую мог взять только человек, который отучился во ВГИКе.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕКОРД

Вспоминает Константин Кочуашвили, советник Генерального директора ОАО «НТВ Плюс»: «За пять лет до Олимпиады-80 началась подготовка к одному из самых значительных событий в истории «Останкино». На выполнение поставленной задачи были брошены лучшие силы телевизионной и строительной отраслей. В общей сложности к Олимпиаде-80 было сдано в эксплуатацию 78 объектов. В Москве над малой ареной Лужников был построен универсальный зал «Дружба», в Крылатском - гребной канал, велотрек, поля для стрельбы из лука, спорткомплекс «Измайлово». Параллельно проспекту Мира появился Олимпийский проспект, где расположились бассейн и крытый стадион. Специально к Олимпиаде построили аэропорт «Шереметьево». Для показа спортивных состязаний по телевидению был сооружен олимпийский телерадиокомплекс (ОТРК) Телевизионного технического центра и Олимпийский коммутационный центр (ОКЦ) Минсвязи.

Проектирование началось в 1973 году, за год до объявления Москвы столицей Олимпиады. Главным заказчиком строительства и оснащения было Гостелерадио СССР (заместитель председателя Г.З. Юшкявичюс). Строительство ОТРК возглавил А.М. Мельберг, а технологическую составляющую возглавил ваш покорный слуга, назначенный заместителем главного инженера ТТЦ. Непосредственно участки работ возглавляли: К.К. Шабский (главный технолог), И.А. Мусатов, Б.Б. Степанов, С.К. Мацаль, С.И. Ермолаев, И.Г. Кудрин, М.А. Сальман, В.И. Лобач, Н.П. Довгвалюк».

Строительство Олимпийского телерадиокомплекса и коммутационного центра к московской Олимпиаде 1980 года началось осенью 1976 года. Его сооружение стало новой вехой в истории отечественного телевидения. К открытию Игр телецентр формировал и выдавал в эфир одновременно до 20 телевизионных программ со 100 комментаторскими каналами.

Строили всей страной; на отделочные работы были приглашены строители почти со всех республик. Строительство и монтаж оборудования наметили завершить к Спартакиаде народов СССР приуроченной к тому же времени года, что и Олимпиада... Успели в срок!

Понятно, что на проекте подобного масштаба нашлось место подвигам. Некоторые из них носили международный характер. Одна история связана с вещательной компанией NBC, которая получила для США право на трансляцию с Олимпиады. Им был выделен один из трех аппаратно-программных комплексов. Оборудование они привезли свое, да и монтаж также вели своим персоналом. Но из-за бойкота в связи с вводом советских войск в Афганистан, на московские Олимпийские игры не прибыли спортивные делегации США, ФРГ, Японии, Канады и Китая. В итоге в Играх приняли участие спортсмены из 81 страны вместо 144-х. Монтаж американцы не успели завершить. Американским монтажникам их профсоюзы предложили прекратить работы или соответственно объявить бойкот. В то же время, показ фрагментов отдельных соревнований был разрешен. Что было с техническим директором! Он был в отчаянии, но мы ему помогли. Наши монтажники из доблестного подразделения «Каскад», который вел монтаж всего телевизионного оборудования, по нашей просьбе, бесплатно завершили монтажные работы в аппаратной.

Строительство Останкинского телецентра поддерживали многие. Генрих Юшкявичюс, советник Генерального Директора ЮНЕСКО (во время проведения Олимпиады-80 в Москве занимал должность заместителя председателя Гостелерадио СССР): «Надо отдать должное Председателю Гостелерадио СССР Сергею Георгиевичу Лапину и его первому заместителю Энверу Назимовичу Мамедову, которые поверили в целесообразность создания олимпийского телерадиовещательного комплекса. Идею поддержал Олимпийский комитет СССР и Спорткомитет (в лице Виталия Смирнова и Марата Грамова), а также председатель Оргкомитета Олимпиады-80 Игнат Трофимович Новиков. Но, как и на любом крупном проекте, сразу на этапе обсуждения строительства появились противники идеи. Олимпиада потребовала жертв. Я уверен, что из-за многочисленных бюрократических войн преждевременно ушли из жизни Абрам Моисеевич Мельберг, главный строитель Олимпийского телерадиоцентра, Кирилл Алексеевич Ященко, начальник управления капитального строительства Гостелерадио СССР. Они работали днем и ночью, а между тем в Комитет партийного контроля шли анонимки, обвиняя их во всех смертных грехах. Следует вспомнить московских строителей Валерия Серова, Владимира Ресина, секретаря горкома Игоря Пономарева, без их активного участия этот уникальный объект не был бы построен. А надо было не только строить. Надо было разработать и произвести всю гамму оборудования цветного телевидения, так как в связи с вводом войск в Афганистан западные страны усилили и без того уже существовавшее эмбарго на цветное оборудование. Как заказчик, я тогда испортил немало крови министрам Эрлену Первышину, Василию Шамшину, но только благодаря им и руководимым ими институтам и заводам Москва создала Олимпийское телевидение.

Директор Шауляйского завода (в Литве) Леонас Янкаускас дневал и ночевал в Москве, вообще, по-моему, не спал. Владимир Маковеев, Сергей Никаноров, Валентин Хлебников, Леонид Таубе, Константин Кочуашвили выполняли нелегкую роль привередливых заказчиков... В результате совместных усилий «олимпийская» задача была выполнена. К моменту проведения Игр Телецентр формировал и выдавал в эфир одновременно до 20-ти телевизионных программ со 100 комментаторскими каналами, а также до 100 радиопрограмм на все континенты земного шара.

Оборудование, использованное на Олимпиаде-80, было в основном, отечественного производства. Телевизионные студии и ПТС поставлял Шауляйский телевизионный завод, телевизионные камеры – Новгородский телевизионный завод, видеомагнитофоны – Новосибирский завод точного машиностроения. Мониторы – Александровский радиозавод. Звуковое оборудование было получено из Венгрии по кооперации в рамках Совета Эко. Исключение было сделано только для уникального телевизионного оборудования, которое не выпускалось в СССР и закупалось у ведущих зарубежных фирм. Работы по созданию комплекса велись оперативно, постоянно проводился авторский надзор.

Вспоминает Борис Степанов, главный метролог ТТЦ «Останкино»: «Большую организационную работу вело Гостелерадио СССР. Для освещения Олимпиады в Москве был создан коллектив творческих и технических работников. Это были лучшие представители телекомпаний. Олимпиада-80 прошла успешно. Москва получила высокую оценку МОК. Для тех, кто готовил Олимпиаду, лучшей оценкой стало признание зарубежных коллег из ведущих телерадиовещательных компаний – EBU, OIRT, BBC и другие. Олимпиада-80 завершилась. Но построенные к ней телерадиовещательный комплекс и Олимпийский коммутационный центр Министерства связи, как и планировалось, стали обеспечивать трансляции 1-ой и 2-ой программ Центрального телевидения, а также программ радио на всю территорию страны с учетом ее часовых поясов. Это стало вехой в истории отечественного телевидения».

Подготовка к Олимпийским играм стала мощным импульсом для развития цветного телевидения в стране, подготовки специалистов телевидения и радио. Высокий уровень трансляции Олимпийских игр показал всему миру, что у нас есть сильная промышленность и талантливые специалисты.

Со временем строительство Олимпийского центра обросло различными мифами. Вспоминает Константин Кочуашвили: «Сразу после Олимпиады появилась «байка», будто рядом с ОТРК закопан трактор, который, дескать, впопыхах забыли вытащить. На самом деле в яму, выкопанную для устройства колодца, трактор действительно съехал, но его усилием нескольких тракторов вытащили обратно.

Еще ходили нелепые слухи о том, что здание ОТРК строили наспех и в результате построили с точностью до наоборот. Но кто разбирается в строительстве, тот поймет, что строить здание со двором, выходящим на улицу Академика Королева, - абсурд. Так что не верьте слухам! На самом деле, Олимпиада запомнилась не слухами, а целым рядом технологических находок. Так, впервые было использовано очень удачное решение нашего главного звукорежиссера Владимира Виноградова по формированию международного звука – так называемого «интершума». Для того чтобы добиться нужного эффекта, часть микрофонов он просто «закопал» на полях стадионов».

ТРЕТИЙ – НЕ ЛИШНИЙ

Создание АСК-3 – еще одна важная веха в истории ТТЦ. Успешно пройдя олимпийскую службу, ОТРК, переименованный в АСК-3, уже с октября 1980 года стал обеспечивать многопрограммное вещание со сдвигом во времени. Огромная страна, растянувшаяся на 11 часовых поясов, была разбита на 5 зон, куда две общесоюзные программы поступали в большем или меньшем соответствии с местным временем. Именно для этой задачи создавался АСК-3, а Московская олимпиада стала хорошим поводом «убить двух зайцев одним выстрелом». Эта схема многопрограммного вещания поныне исправно служит при трансляциях Общероссийских программ.

С первых дней ТТЦ стал полигоном, где проходила опытную обкатку практически вся отечественная аппаратура. Телецентр стал фактически производственной базой для отработки нового оборудования и новых технологий в условиях телевизионного производства. Более того, именно в «Останкино» давалось «добро» на серийное производство оборудования и комплексов, которые затем уходили на многочисленные телецентры, которых в СССР насчитывалось до 130.

События отечественного телевидения 1980-х годов

Выполняя свою социальную роль, телевидение активно способствовало приобщению людей к достижениям науки и культуры, содействовало повышению культурного уровня населения отдаленных от центров районов.

3 августа 1980 г. – торжественное закрытие Летних Олимпийских игр в Москве. На экране художественного фона, выполненного из цветных щитов, возник образ Миши, символа Олимпиады-80. Появилась надпись «Доброго пути», и из глаза медведя покатилась слеза. В конце церемонии на середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары, под песню композитора Александры Пахмутовой «До свидания, Москва», выплыл огромный «Миша». Он медленно стал подниматься над стадионом. На прощание «Миша» помахал лапой. Этот трогательный эпизод закрытия игр все помнят до сих пор.

Успешно пройдя олимпийскую службу и заслуженно получив самые лестные оценки иностранных специалистов, работавших в нем, встал вопрос дальнейшего использования этого оборудования.

Уже с октября 1980 г. комплекс стал обеспечивать многопрограммное вещание со сдвигом во времени. Огромная страна, растянувшаяся на 11 часовых поясов, была разбита на 5 зон, куда две общесоюзные программы поступали в большем или меньшем соответствии с местным временем. Тогда-же для этого окончательно и была решена задача создания комплекса космического телерадиовещания «Орбита», способного решить проблему поясного вещания в стране.

Огромную территорию страны решено было поделить на пять частей, пять вещательных зон. Каждая зона включала два или три часовых пояса, и для каждого из них стали готовить отдельный блок программ. Сформированная в Москве первая программа имела четыре дубля, которые в записи, в зависимости от часовых поясов, транслировались в соответствующую зону:

Зона А («Орбита-1», часовые пояса +7, +8) – Камчатка, Чукотка, Магадан, Сахалин;

Зона Б («Орбита-2», часовые пояса +6, +7) – Дальний Восток, Восточная Сибирь;

Зона В («Орбита-3», часовые пояса +3, +4, +5) – Центральная Сибирь;

Зона Г («Орбита-4», часовые пояса +2, +3) – Западная Сибирь.

В 1981 г. впервые на государственном уровне отмечался «золотой» 50-летний юбилей отечественного телевизионного вещания. С докладом на торжественном заседании выступил председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров СССР С. Г. Лапин.

5 сентября 1982 г. состоялся первый телевизионный мост между СССР И США‚ когда советские люди и американцы, находившиеся на разных континентах, c удивлением и радостью увидели друг друга. Телемост назывался «Москва – Космос – Калифорния». Это был диалог молодых музыкантов двух стран. С советской стороны в телемосте приняли участие несколько рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. В огромном зале-студии в Останкино было около 350 человек. На двух полутораметровых экранах была видна Калифорния. Там в Национальном парке стояли несколько огромных экранов, и перед ними расположились более трех тысяч человек. На огромных экранах американцы видели то, что транслировалось из Москвы.

Последующие телемосты уже не ограничивались показом музыкальных номеров и взаимными приветствиями. Это были дискуссии на общественно-политические темы, в которых с обеих сторон участвовали видные ученые, общественные деятели, космонавты, журналисты. Телемосты стали новым каналом общения, неотъемлемой частью обмена мнениями по важнейшим вопросам современности.

К 1985 г. вещание обеспечивали 115 программных телецентров, 900 мощных телевизионных станций, 3600 ретрансляторов, спутниковые системы «Орбита» (91 приемная станция), «Москва» (500 станций), «Экран» (4000 станций), разветвленная сеть наземных радиорелейных и кабельных линий связи протяженностью в 500 тысяч километров.

«В СССР секса нет»: как мир увидел Советский Союз без прикрас

Первый телемост с использованием космических средств связи между СССР и США был проведен 38 лет назад – 5 сентября 1982 года. Идея проведения такого события возникла во время рок-фестиваля «Мы», который проходил недалеко от Лос-Анджелеса.

«Один из сооснователей компании Apple – Стив Возняк – решил сделать технопарк в Калифорнии и провести там рок-концерты. Что с его точки зрения могло наиболее ярко охарактеризовать техническое достижение в то время? Конечно, телемост. Он предложил провести такую связь с Красной площадью. Идея получила поддержку, и со стороны Советского Союза было организован концерт с артистами. Но главный продюсер с американской стороны, когда увидел нашу картинку на большом экране у себя в парке в Калифорнии, подошел к рубильнику и вырубил связь. Сказал, что это не может быть сигнал из Москвы, что это какая-то провокация КГБ и, скорее всего, они находятся в этом же парке. Мы, разумеется, руководству об этом ничего не сказали. В программе «Время» сделали заявление о том, что состоялся первый в истории космический мост – «Москва – Космос – Калифорния», – рассказывает Павел Корчагин.

Следующий телемост «Москва – Калифорния» прошел через год, он был посвящен фестивалю фильмов для детей. В 1985 году советские ветераны, режиссеры и журналисты через телемост «Москва – Сан-Диего» обсудили с американцами 40-летие окончания Второй мировой войны.

Самым нашумевшим стал телемост «Ленинград – Сиэтл» 1985 года, который в декабре провели ведущий Владимир Познер и Фил Донахью.

«Люди с улицы шарахались от нас, потому что мы ходили с камерой и говорили: «Мы хотим пригласить вас для участия в космическом телемосте с Америкой». Думали, что мы их разыгрываем. Но многие согласились и пришли в очень хорошем настроении. А потом увидели очень большую агрессию со стороны американских участников. И если бы не один американский рыбак (он так и представился – рыбак), который встал и сказал: «Мы для чего здесь? Мы и так ругаемся из года в год, а здесь мы собрались для того, чтобы нормально поговорить, как люди». И после этого наступил перелом и пошел нормальный разговор», – вспоминает Павел Корчагин.

В процессе проведения телемоста обсуждались политическое вопросы: южнокорейский сбитый самолет, война в Афганистане, ссылка правозащитника Андрея Сахарова и многое другое. В СССР телемост длился больше часа, а увидеть его смогли около 180 миллионов человек. Правда, советский зритель смог посмотреть его в записи лишь 19 февраля 1986 года.

«Обсуждали диссидентов, Сахарова, сбитый корейский самолет, привилегии коммунистической партии. Говорили о том, как люди, занимающие высокие посты, живут на больших дачах и их обслуживают слуги, а народ не может купить нормальных продуктов. Много чего обсуждали. Но не все, разумеется, вышло в эфир. Было много нелепостей. Мне, например, служба безопасности запретила отсматривать те пленки, которые мы отсняли. Я говорю: «Это мы снимали эти пленки, как это я не имею права их отстматривать? Я нахожусь в аппаратной, мне нужно их монтировать». Они отвечали: «Нет, монтировать можете, но разрешения смотреть у вас нет», – делится Павел Корчагин.

17 июля 1986 году по Первой программе ЦТ показали телемост между Ленинградом и Бостоном, который назывался «Женщины говорят с женщинами». Именно тогда и была произнесена фраза, ставшая крылатой: «В СССР секса нет».

«Познер настоял, чтобы этот эпизод оставили. Но на самом деле эта женщина была юристом, она хотела сказать, что у нас нет секса на телевидении. Потому что зашел разговор о том, что много секса в кино и на ТВ в Америке. Она пыталась сказать об этом, но ее кто-то прервал», – говорит Павел Корчагин.

Телемосты стали не только технологическим прорывом. Приоткрылся «железный занавес». Весь мир увидел Советский Союз без прикрас, без монтажа и без цензуры. Это был триумф возможностей и профессионализма Центрального телевидения СССР.

Фасад Центрального телевидения: за что могли уволить первых дикторов?

Первые дикторы советского телевидения были кем-то наподобие конферансье – они лишь анонсировали фильмы и объявляли концертные номера. Ведущие в современном представлении появились чуть позже – с приходом развлекательных программ и новостей. Конечно, эту профессию не преподавали в вузах, все обучение проходило здесь – на месте, перед камерой. Будущие дикторы приходили с радио, из театра, из самодеятельности. Для «Последних известий» (так назывались современные теленовости) приглашались дикторы радио, ведь они уже умели обращаться с микрофоном и правильно говорить. Однако им нужно было платить гонорар. Тогда ради экономии было решено завести штатных дикторов, которых отбирали по конкурсу. Конкурс был огромный: по словам диктора Центрального телевидения Татьяны Судец, из более чем 600 человек на место выбрали всего лишь четверых. Одним из счастливчиков стал Игорь Кириллов, который работал помощником режиссера и попасть в дикторы вовсе не стремился – прошел конкурс почти случайно.

Дикторов называют «фасадом» Центрального телевидения, но за кадром проводилась кропотливая работа – сотрудники писали тексты, снимали на пленку и обеспечивали эфир:

«Специальных вузов не было. Операторы могли прийти из ВГИКа, инженеры из технических вузов, а творческие работники были представителями самых разных профессий: историки, журналисты. Познер был биологом, Эрнст, насколько мне известно, тоже закончил биофак. На заре рекламного бизнеса почти все сотрудники были строителями», – добавляет генеральный продюсер МТРК «МИР» Павел Корчагин.

На тот момент Гостелерадио был одной из влиятельных и уважаемых структур. Он владел студиями и автопарками, оркестром, научными лабораториями и техническими базами. Как говорит Татьяна Судец, диктор первой категории получал 250 рублей – в то время очень хорошие деньги. Дополнительно выдавали средства на покупку проездного на транспорт, талоны для бесплатного питания в столовой Останкино, деньги на одежду.

«Конечно, имело значение удостоверение. На красной кожаной корочке было написано золотыми буквами: «Государственный комитет по телевидению и радиовещанию», а вверху – Совет министров РСФСР», – рассказывает Радик Батыршин.

Русскому языку на советском телевидении придавалось особое значение, к нему очень трепетно относились: в дикторской комнате всегда лежали орфоэпические словари, а за неправильное ударение в слове следовали санкции – вплоть до увольнения.

Одежду дикторы подбирали самостоятельно, правда, однажды «работников кадра» пытались одеть в наряды от «Дома моды на Кузнецком Мосту». Но после бунта сотрудников было принято решение выдавать по 200 рублей на одежду из закрытой секции ГУМа. Конечно, внешний вид дикторов строго контролировался, за «непотребный вид» была введена система штрафов – слишком короткой юбки, глубокого выреза или больших сережек быть не должно. Всем свои видом ведущий должен был показать, что он ведет высокоморальный образ жизни и придерживается идеалов советского гражданина.

ОСТАНКИНО СЕГОДНЯ

И сегодня, несмотря на прожитые годы, ТТЦ «Останкино» нет равных. Комментирует Анатолий Соколов, главный инженер «Останкино»: «Телецентр – это тот остов, та технологическая основа, без которой не может состояться ни телевидение, ни радио. Ведь любое производство телевизионной или радиокомпании начинается с создания их технологической базы. И роль Телевизионного технического центра «Останкино», обеспечивающего постоянную техническую поддержку множеству вещательных компаний, трудно переоценить. Именно в студиях телецентра рождаются телерадиопрограммы, которые затем смотрит вся страна.

Отсюда, «из святая святых», транслируются эти программы по многочисленным каналам связи на передатчики Останкинской телебашни и распространяются по кабельным, наземным и спутниковым каналам в российские города. Днем и ночью, без перерыва, идет в телецентре их предэфирная подготовка, а выход в эфир комплекс обеспечивает таким телерадиокомпаниям, как «Первый канал», «НТВ», «МузТВ», «7ТВ», «Столица», «НТВ-Плюс» и другие. Кроме того, еще почти 200 вещательных компаний постоянно прибегают к техническим средствам телецентра. Ежемесячно ТТЦ предоставляет более 100 тыс. часов услуг. Сегодня на ТТЦ проводится реконструкция телецентра и совершенствование его структуры, организация строительства прилегающих к телецентру площадках новых больших студий, что увеличит общую площадь студийных комплексов примерно в полтора раза».

Из интересного

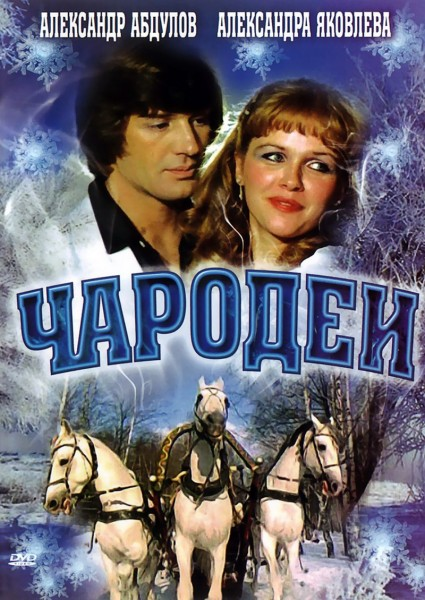

Мюзикл «Чародеи» вышел на экраны страны в конце декабря 1982 года. И хотя после премьеры критики не прочили фильму ничего хорошего – например, в газете «Труд» 1983 года писали, что «чувства большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила» – эта картина прочно вошла в наш новогодний “телевизионный набор”.

Внутренние помещения НУИНУ снимали в здании телецентра Останкино.

Актёр Семен Фарада вспоминал, что его роль задумывалась как эпизодная — гость с юга с четырьмя фразами. Но актёр сам придумал и расширил себе роль. Например, выдумал появление следов, когда его герой потерялся в лабиринтах коридора. Прямо в кадре выдал фразу: «Боже, как я похудел». Фразу, ставшую крылатой, «Ну кто так строит?!» предложил Семён Фарада после того, как однажды реально заблудился в телецентре и не мог найти съёмочную группу.

Оценили 14 человек

34 кармы