Боль давних раздоров бывает заглушена временем в душах людей. Но фундаментальный, мировоззренческий раздор не может уйти в прошлое просто так, он не может забыться. Старые раны будут растравляться, потомки враждующих будут вновь бросаться друг на друга, тем более беспощадно, чем больше время стирает в них память о реалиях прошлого. Нет, подобный раздор можно унять лишь вернув понимание происходившего. Но можно ли найти истину в застарелом клубке противоречий?

Немало людей наверняка читали фантастический роман-бестселлер Орсона Скотта Карда, «Игра Эндера» (кто не читал, советую). В 2013 году вышла экранизация, надо сказать, довольно посредственная. Вкратце напомню канву сюжета. В далёком будущем человечество пережило атаку инопланетной расы насекомоподобных существ с роевым разумом, чудом избегнув гибели. Чтобы исключить возможность повторения катастрофы, земляне экстренно готовят новую армию, космических пилотов и командиров, способную противостоять слаженным действиям тысяч кораблей противника, управляемых единым разумом. В новой военной школе учат с раннего детства, подвергая детей тяжёлым испытаниям, дабы не только привить им отличную физическую форму, но и нестандартность мышления, и командные навыки. Главного героя, Эндрю Виггина (по прозвищу «Эндер»), изначально пробуют на роль командира, потому потворствуют его жестокой травле, дабы выковать идеального военачальника (или сломать его). Как итог многолетних тренировок, земной флот при участии Эндера побеждает и истребляет инопланетян. Но Эндер, поняв, какой непоправимый урон он нанёс своему противнику и осознав, что из него, фактически, сделали бездушную машину невиданного геноцида, раскаивается и пишет книгу «Королева Улья» под псевдонимом «Голос тех, кого нет». Сюжет я постарался пересказать максимально пунктирно, потому желающих ознакомиться с книгой ждёт множество неожиданных сюжетных ходов и нюансов.

У данного романа есть продолжение, которое так и называется, «Голос тех, кого нет». Оба романа получили престижные литературные премии, хотя лично мне кажется, что продолжение сильнее первой книги и несёт в себе мощный гуманистический импульс. Так вот, написанная Эндером книга о побеждённом враге и повествующая от лица королевы улья о жизни её народа, его ошибках и его величии, становится сверхпопулярной во всех тамошних человеческих мирах и даёт начало чему-то вроде религии. Задача служителя этого культа в том, чтобы произнести посмертную речь о том, за кого просят близкие. Но это не должна быть обычная речь. Голос тех, кого нет (так его и называют) должен скурпулёзно исследовать жизнь умершего и обстоятельства, приведшие того к смерти. И не просто исследовать — он должен понять этого ушедшего человека во всех его противоречиях. В недостатках, бывших продолжением достоинств и достоинствах, порождавших недостатки. И в своей речи Голос должен рассказать об ушедшем так, чтобы примирить ненавидевших умершего и любивших его.

Повзрослевшему Эндеру (а именно он и стал первым Голосом, искупая свою вину), вызванному на далёкую планету-колонию, удаётся разгадать тайну трагических событий, приведших к гибели двоих человек. Событий, причудливо соединивших непростую судьбу семьи колонистов и особенности странной культуры и биологии местной расы инопланетян. В своей речи он вскрывает перед слушателями многолетние неприглядные тайны и реальную человеческую боль отношений, но вместе с тем не унижает, а заставляет понять всё лучшее, двигавшее погибшими. Но узнав и рассказав всё это, Эндер сам не может остаться прежним, он остаётся жить с этими людьми, которым отдал частицу своей души.

Лично я в своё время был очень впечатлён сюжетом второй книги, сочетавшим и гуманистический подход к детективному расследованию, и посмертную речь, в которой главный герой умудрился буквально пройти по лезвию бритвы между осуждением и восхищением умершим человеком. Речь, где он попытался донести понимание сложной судьбы до своей небеспристрастной аудитории. Кстати, философски (с точки зрения диалектики Гегеля), показан путь поиска истины — Голос не пытается ограничиться какой-то стороной правды, но пытается связать воедино противоречивые моменты в судьбе людей, снять эти противоречия, поняв судьбу человека как нечто целостное.

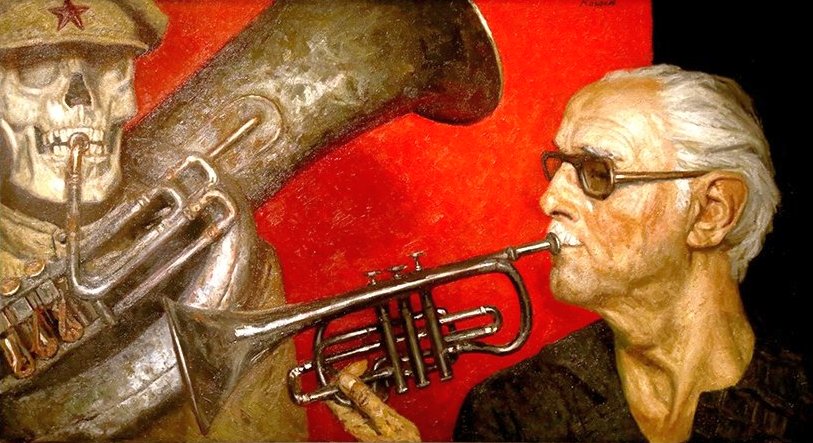

Но одно дело авторский вымысел, а другое дело — реальность. Причём реальность мощнейшего конфликта, начавшегося почти столетие назад и снова ставшего донельзя актуальным. И вот, услышав некогда речь Сергея Кургиняна о 7 ноября, я сразу вспомнил о «Голосе тех, кого нет». Ибо Сергей Ервандович рассказал об этом событии совершенно иначе, чем принято это делать. Не превращая событий тех дней в лубочную картину и не очерняя их, не занижая число жертв тех кровавых событий и не восхищаясь этой кровавостью, не обеляя сделанного людьми той эпохи, но показывая, что же пришлось сделать им, не щадя себя бросившимся в горнило исторической катастрофы, дабы спасти страну и народ. Привожу выдержки из этой речи 2013 года.

«Много говорится о том, как именно в 1917 и в последующем, в Гражданскую войну кроваво и свирепо большевики действовали по отношению к своим противникам. Никогда не говорится о том, что ничуть не менее кроваво и свирепо действовали французские революционеры или генерал Гранд, который по поручению знаменитого президента Линкольна картечью расстреливал пленных южан, выстроенных в двадцать пять рядов и засыпал их потом в рвы. Никто не говорит о том, что все революции кровавы, и что не зря Карл Маркс назвал революцию повитухой. Сказал, что вот эта кровь, через которую рождается ребёнок Новое Время. Вот он рождается. Он не может рождаться без крови. Он рождается в этой крови и революция есть повивальная бабка истории, которая извлекает из чрева бытия вот этого ребёнка под названием Новое Время.

Я здесь вспоминаю великий образ Ромена Роллана, у которого его ключевой роман кончается образом святого Христофора, который идёт через реку... И вот он идёт через неё и идёт, и он чувствует, что ему идти всё тяжелее, ноги у него увязают в почве, он сгибается под тяжестью. На плечах его сидит ребёнок и говорит: «Иди быстрее, иди быстрее». Он не может идти быстрее, но знает, что должен, ещё труднее ему идти и наконец он говорит: «Как тяжело тебя нести! Кто же ты, младенец?» А младенец отвечает: «Я — грядущий день».

Вот это несение на себе грядущего дня является таким же ключевым образом для революции как и образ повивальной бабки. Но я хотел бы здесь говорить о другом... О двух вещах. Первое, о том, что, на самом деле, революция была ещё кровавее, чем всё что описано. Она была кровавой, беспощадной. Она была вся сплетена из насилия и жестокости. И, конечно, в этом смысле говорить о том, что она была сентиментальной и осуществлялась только за счет того, что дедушка Ленин сидел и разговаривал с ходоками из крестьянских деревень, очень глупо и нелепо. Был сначала создан такой сентиментальный образ революции, которую делали супер-добрые люди. А потом, когда оказалось, что исторические факты не отвечают этому образу, все ужаснулись и сказали: «Боже мой, нам так долго рассказывали, что это всё было сентиментально, основано на добре, очень чисто и почти бескровно. А тут вдруг, оказывается, столько крови, столько жестокости и всего, чего угодно. Как же мы разочарованы!». Крови было много, жестокость была немереная, и иначе в революции просто не бывает.

Мой отец был довольно известный историк. Я начал читать исторические рукописи тогда, когда дети играют в солдатики или казаки-разбойники. Где-нибудь, я не помню, было мне 12 или 13 лет, я сказал отцу, что под Кромами красные и белые ходили друг на друга в атаку... Там со стороны красных были Кремлёвские курсанты, по-моему, и прибалтийцы, Латышские стрелки. А со стороны белых, если мне не изменяет память, кажется, Капелевцы, то есть отборные офицерские части... И вот, что они ходили друг на друга в атаку 12–13 раз в один день. Отец посмотрел на меня и сказал (он меня называл Серго): «Серго, ну зачем ты говоришь эти пропагандистские глупости! Ты же, вроде, уже начал какие-то статьи пописывать по истории... Ну зачем? Так же нельзя!». Я очень обиделся. Я был очень обидчивый мальчик. Я пошел в соответствующие библиотеки, я достал материала, положил отцу на стол и сказал: «Вот, папа. Я не болтаю. Я не питаюсь сказками. Вот, это документально». Он посмотрел... Он был, повторяю, историк. Историк пасует перед документами... Он посмотрел это и сказал: «Да, это так, но я всё равно не верю». Я спросил: «Почему?» Он говорит: «Потому что мы ходили в штыковые атаки в 41-м, 42-м, 43-м, и после второй штыковой атаки в день нас отводили на переформирование. Третьей не было».

И я вспоминаю стихи советской поэтессы Юлии Друниной:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

И есть ещё другое стихотворение... прекрасное, тоже советского поэта, почему-то незаслуженно забытого. Он — талантливый поэт — Семён Гудзенко, и в этом стихотворении тоже всё сказано. То, что заставило сомневаться моего отца. Я прочту это стихотворение:

Когда на смерть идут, — поют,

а перед этим можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв — и умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,

За мной одним идет охота.

Ракеты просит небосвод

и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв — и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей я кровь чужую.

Это 42-й год. Я доказал тогда отцу, что действительно, 12 или 13 раз ходили друг на друга в штыковую атаку в ходе гражданской войны носители красной и белой идеи. И никто их не отводил на переформирование, потому что такая кипела страсть, такая кипела внутренняя вражда, такая кипела готовность отдать всё за свою правду, что на переформирование отводить было не надо. Всё так. И мне бы хотелось по этому поводу прочесть еще одно стихотворение замечательного советского поэта Багрицкого. Оно называется «ТБЦ»:

Пыль по ноздрям — лошади ржут.

Акации сыплются на дрова.

Треплется по ветру рыжий джут.

Солнце стоит посреди двора.

Рычаньем и чадом воздух прорыв,

Приходит обеденный перерыв.

...

Под окнами тот же скопческий вид,

Тот же кошачий и детский мир,

Который удушьем ползет в крови,

Который до отвращенья мил,

Чадом которого ноздри, рот,

Бронхи и легкие — всё полно,

Которому голосом сковород

Напоминать о себе дано.

Напоминать: «Подремли, пока,

Правильно в мире. Усни, сынок».

...

Жилка колотится у виска,

Судорожно дрожит у век.

Будто постукивает слегка

Остроугольный палец в дверь.

Надо открыть в конце концов!

«Войдите». — И он идет сюда:

Остроугольное лицо,

Остроугольная борода.

(Прямо с простенка не он ли, не он

Выплыл из воспаленных знамён?

Выпятив бороду, щурясь слегка

Едким глазом из-под козырька).

Я говорю ему: «Вы ко мне,

Феликс Эдмундович? Я нездоров».

...

«Нет, я попросту — потолковать».

И опускается на кровать.

...

Он говорит: «Под окошком двор

В колючих кошках, в мёртвой траве,

Не разберешься, который век.

А век поджидает на мостовой,

Сосредоточен, как часовой.

Иди — и не бойся с ним рядом встать.

Твоё одиночество веку под стать.

Оглянешься — а вокруг враги;

Руки протянешь — и нет друзей;

Но если он скажет: "Солги", — солги.

Но если он скажет: "Убей", — убей.

Я тоже почувствовал тяжкий груз

Опущенной на плечо руки.

Подстриженный по-солдатски ус

Касался тоже моей щеки.

И стол мой раскидывался, как страна,

В крови, в чернилах квадрат сукна,

Ржавчина перьев, бумаги клок —

Всё друга и недруга стерегло.

Враги приходили — на тот же стул

Садились и рушились в пустоту.

Их нежные кости сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

И подпись на приговоре вилась

Струей из простреленной головы.

О мать революция! Не легка

Трехгранная откровенность штыка;

...»

В этом страшном стихотворении больше правды, чем в соплях.И, наконец, гораздо более известное всем стихотворение, короткое, я прочту, того же Багрицкого:

Нас водила молодость

В сабельный поход,

Нас бросала молодость

На кронштадтский лёд.

Боевые лошади

Уносили нас,

На широкой площади

Убивали нас.

Но в крови горячечной

Подымались мы,

Но глаза незрячие

Открывали мы.

Возникай содружество

Ворона с бойцом, —

Укрепляйся мужество

Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая

Кровью истекла,

Чтобы юность новая

Из костей взошла.

Вот внутренний пафос революции, и вот в чём его отличие от сентиментальных позднесоветских рассуждений на эту тему.

Революция страшна. И революция 17-го года была особо страшна. И кровь эта существовала. И она лежала на тех, кто ее проливал. И Дзержинский занимался не только тем, что всё время беспокоился о жизни беспризорных. Хотя и этим он занимался тоже и очень талантливо. И не только тем, что подавлял реальную уголовную преступность, чего у нас до сих пор сделать не могут, хотя и этим он занимался очень талантливо. Он занимался страшными вещами, и все это понимают. И вроде как на революции есть вся эта кровь… А на самом деле ее нет! Ни одной капли ее нет на революции 17-го года!

И вот почему. В классическом смысле этого слова Великая Октябрьская революция 1917 года не была революцией. В отличие от Великой французской буржуазной революции. Почему?! Потому что к моменту, когда она осуществлялась, все всё проиграли.

Всегда и во все века вся ответственность за кровь, которую проливают во имя победы, которая оборачивается поражением, лежит только на власти. Ни на ком больше. За тот ужас, который состоялся во время Первой мировой войны не может отвечать Ленин, или Дзержинский, или кто угодно ещё. За него отвечает царь Николай II, Алиса Гессенская — Александра Федоровна, царица, и вся правящая камарилья, а также весь правящий дворянский и буржуазный класс. Они отвечают за всю кровь. Они отвечают за эту мясорубку Первой мировой войны. Они отвечают за то, в конце концов, что во время этой мясорубки возникло десять миллионов оттренированных на кровь мужчин, которым вручили винтовки и научили не бояться убивать других, и умирать самим. Десять миллионов человек знали, что у них в тылу умирают дети и жёны. Десять миллионов человек кормили вшей в окопах. Как потом сказал Ленин: «Либо вши уничтожат социализм, либо социализм уничтожит вшей». И он был прав. Десять миллионов людей были готовы на всё. И создал это не Ленин, который сидел в Швейцарии.

В 1906 году — в начале 1907-го Ленин написал, что, если вариант Бисмарка удастся и столыпинская модель возобладает, Россия не увидит революцию десятилетиями, а возможно, и столетиями. Потом, после Третьеиюньской Думы, он сказал: «Всё. Теперь всё в порядке. Теперь, наверное, революция будет». За несколько месяцев до февраля Ленин ещё говорил, что я не убежден, что наше поколение увидит революцию и хотя бы какие-нибудь демократические преобразования.

Страшная мировая катастрофа, показавшая вдруг невероятное исчерпание мира, была сотворена не Лениным, не Розой Люксембург, не Коллонтай, не Свердловым и не Дзержинским. Она была сотворена правящим классом. Затем этот класс позорно капитулировал. Ни в эпоху Павла I, ни в какую-либо другую эпоху кровавой российской истории, истории Российской империи, никто не подписывал отречение. К Павлу I пришли, и он сказал: «Вы можете убить меня и сделать со мной всё что хотите, но я умру вашим императором».

Здесь всё было по-другому. Исчерпание было так велико, неспособность что-либо делать была так очевидна, что всё было сдано правящим классом и его верхушкой. И нет большего греха власти… Я, к сожалению, могу тут сказать, что очень многие неверно читают великого философа и политолога Макиавелли. И считают, что он вообще сказал: «Все, пожалуйста, творите любой цинизм, когда вы боретесь». Он сказал о другом, что когда страна гибнет, то от государя спрашивают не его моральные добродетели, а его состоятельность в плане управления страной. Была проявлена чудовищная несостоятельность, которая всегда является главным грехом любой власти.

На фоне этой несостоятельности, подкреплённой несостоятельностью других групп, церковь отреклась от императора, вся аристократия отреклась от императора, все разбежались как тараканы по углам. Родственники тех, кто теперь претендует на престол, разгуливали с красными бантами и называли себя чуть ли не коммунистами, — мы же знаем это... Так вот, на фоне всего этого — распада чудовищного и всего остального — буржуазному классу России, который был в тысячи раз лучше, чем нынешний буржуазный класс, отдали карт-бланш и сказали: «Делай, что хочешь! Терещенко, Львов, Керенский и все остальные, делайте! Спасайте ситуацию!» Где был Ленин? Его в микроскоп никто не видел! Какой Ленин?! Все надеялись, что теперь, получив полноту власти, этот буржуазный класс, этот, скажем так, Навальный своего времени, наконец, разберется как повар с картошкой со всем, что происходит. И что же «наковырял» этот буржуазный класс?.. За те огромные месяцы — страшные, трагические, заполненные кровью, ужасом и ожиданием людей, — которые ему были отданы?.. Ни-че-го.

Французская буржуазия пришла к власти 14 июля 89-го года, прошли месяцы и она уже собрала национальное собрание. Когда в 93-ем ситуация изменилась, все необходимые меры по деревенской реформе, по реформе земли, по всему прочему были проведены в несколько месяцев. Здесь вязкая корыстная, ленивая полусонная деятельность, масса болтовни, ни одного реального дела. Растерянность людей, которые сегодня надеются, как на Бога на тебя смотрят; через две недели смотрят: «тьфу, кто ты такой?»; а ещё через четыре недели начинают поворачиваться и искать а к кому, к кому прийти-то? Где? Нет никого. Смотрят сюда, сюда, сюда… Ну здесь белочка — плохая белочка, зайчик — плохой зайчик, тогда они уже смотрят на муравьёв. Потому что куда-то надо отдать надежду. Приползает один такой очень боевитый муравей, выходит и говорит: «Есть такая партия!». Все говорят в этот момент, что в России нет такой партии, которая может взять на себя ответственность за страну и Ленин вдруг говорит: «Есть такая партия!» Вообще неизвестно что он говорит. У него реально в руках, сколько я это не изучал, другой цифры назвать не могу, максимум 35 000 человек, максимум! И тогда вся надежда начинает с каждым месяцем начинает делегироваться этому муравью и муравей начинает вырастать, вырастать, вырастать. К этому моменту страна рушится, её вообще нет.

Говорят, гражданская война — страшная вещь. Спорить не буду, но есть вещи пострашнее гражданской войны. Они называются: смута, исчерпание и конец исторической жизни. Вот это наступает и надо понять какая это кровь, когда в каждом уезде свои «Махно» и своя преступность начинает заворачивать в свою сторону. А над этим над всем парят холодные взоры иноземцев, наконец-то потирающих руки, что всё кончилось.

Что в этот момент делают большевики? Что находится в их руках кроме слова? Ничего. Они проявляют невероятный исторический талант с точки зрения решения всего того, что составляет вот эту насущную боль страны, они её угадывают. Они где-то там рядом с этим народом, они не оторвались ещё от него. Они понимают, чем он живет, они говорят то, что ему нужно. Каждый раз, когда идет очередное наступление белых и эти белые уже подходят к городу, собирается ревком и говорит: «Значит так, вот вас тут 12 человек, ты идёшь на мукомольный завод, ты идёшь в депо, ты идёшь куда-то, ты идёшь туда, ты идёшь в гарнизон.» Идут люди, за которыми нет ничего, и очень часто люди, так сказать, формально, не русские. Они идут и начинают говорить со скептической, озверевшей, ничему уже не верящей, растерянной и ненавидящей массой. И через 20 минут эта масса берёт винтовки и идёт в бой умирать. За страшный 18-й и 19-й год большевики заново собирают Россию. Они идут в каждую очередную точку и говорят: «Надежда есть! Да, старая историческая жизнь, старое государство плохое, но есть новое! Мы вам его предлагаем, не отказывайтесь от исторической государственной жизни.» И люди, уже отказавшиеся от нее, возвращаются к этой жизни и подтверждают свой возврат готовностью умереть.

Так за несколько лет была заново собрана Россия, которую преступно уничтожили два правящих класса: феодальное дворянство, которое было уже на исходе, и русская буржуазия, которая была на подъеме, была исполнена невероятных амбиций и в невероятно короткий срок растранжирила всё, что могла. Историческое преступления этих двух классов заключались в том, что после того, как они начали брать на себя, по-очереди, готовность управлять Россией и проявили фантастическую преступную импотенцию, после этого России не стало. И большевики действовали не по революционной логике: «Мы хотим новой жизни и поэтому будем проливать кровь», а по логике спасителей, которые говорят: «Историческая жизнь кончилось, а мы попробуем её восстановить, потому что мы знаем, каким ужасом обернётся то, что мы её не восстановим. Но мы не можем её установить, не предложив русскому народу и другим народам новые надежды, новые принципы исторического бытия, всё новое, потому что всё старое умерло и никто за это старое не пойдёт».

Это святой великий подвиг на крови, совершенный большевистской партией в 1917 году, восстановившей и воскресившей Россию, собравшей её после преступного разбазаривания и сумевшей не просто собрать, но после этого ещё и действительно наполнить новым содержанием, таким мощным, что в 41-м году она стала давать отпор фашизму».

Говорят, что советский солдат плохо воевал в 41-м году (и советская армия). Я всегда повторял, что в этом случае надо сказать: а какая армия воевала хорошо? Наверное, французская? Но только советская армия пошла первый раз в контратаку 22 июня 1941 года, а французская армия не пошла ни разу — вообще. Сумели сделать целое поколение, которое потом фактически было выбито. Из парней, ушедших на фронт, 22-го и 23-го года рождения, назад вернулось не более 3-х процентов. Поколения не было. Мы не знаем, в сущности, чем бы окончился советский эксперимент в мирное время, потому что не было возможности подтвердить, что бы было. Сидит класс — может быть, один парень вернулся, а класса нет. Этой ценой было куплено освобождение человечества. Этой ценой был куплен виток следующей исторической жизни России.

Вот кем были люди, которые сумели это всё сделать. А они были спасителями. Они даже в строгом смысле слова революционерами не были, в отличие от Робеспьера, Дантона, Марата и других. Они были просто спасителями, потому что они пришли не конкурировать за то, будет ли Франция феодальной или будет ли она буржуазной. Они пришли, а Франции, их Франции под названием Россия, — уже нет. Они пришли на её небытие. Полное».

Оценили 6 человек

11 кармы