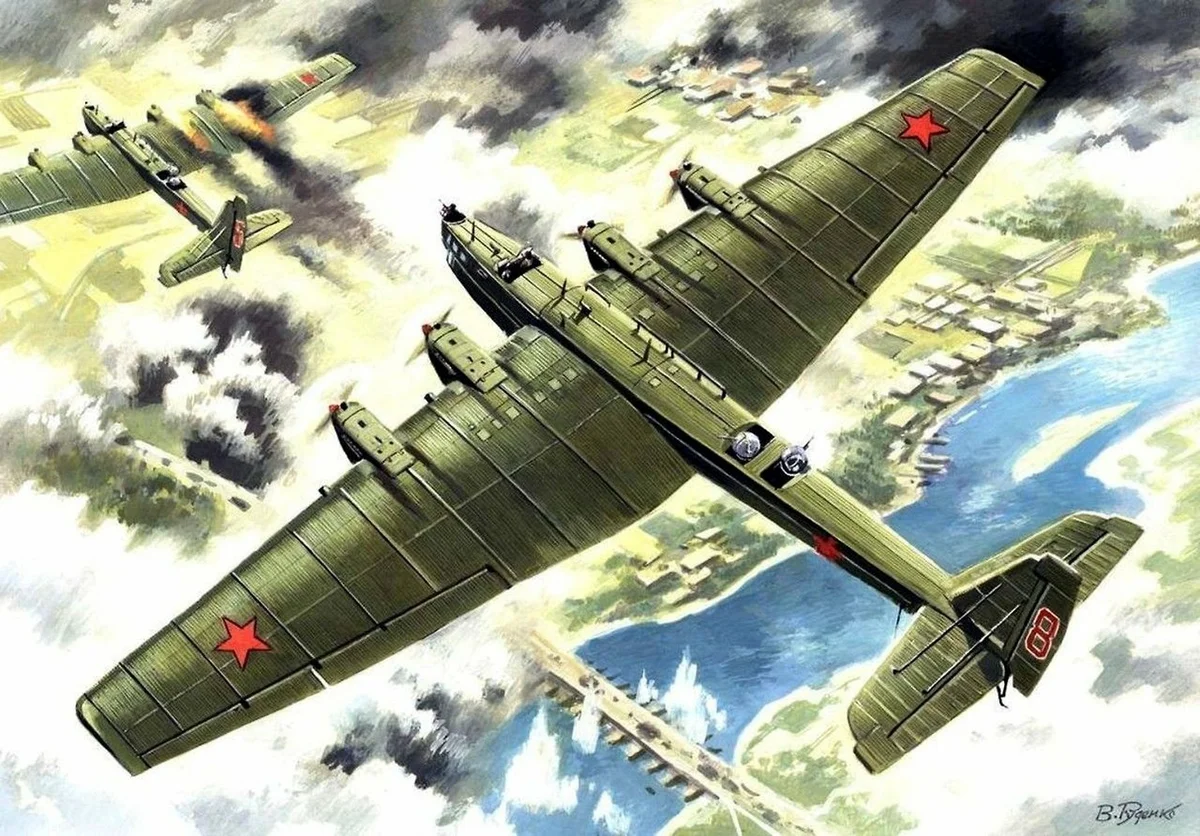

Этот момент мне всегда казался одним из самых трагичных в истории Великой Отечественной войны. Конечно, во многом это связано с посмотренным в детстве замечательным фильмом «Живые и мертвые». Помните, в самом начале, когда Синцов едет к Бобруйску и узнает, что переправа через Березину занята, над ним пролетают три ТБ-3? Потом они бомбят переправу, слышны взрывы бомб, затем здоровенные воздушные корабли летят назад и их, как в тире, сбивают немецкие истребители одного за другим.

«Наших соколов как слепых котят»,

говорит выпрыгнувший с парашютом летчик, не понимающий, как их послали днем в полет без прикрытия и выполнивший приказ ценой гибели всего звена…

Эта история случилась на самом деле 30 июня 1941 года.

Правда, есть одно но. Константин Симонов, бывший наземным свидетелем разгрома нашей бомбардировочной авиации в воздушном сражении в небе над Бобруйском, малость напутал. Он видел, как сбивали не только ТБ-3, но и двухмоторные ДБ-3, так как в дальнейшем подобрал с солдатами в том числе и летчиков, летавших именно на этом самолете.

Впрочем, это не суть важно, потому что ДБ-3 над переправами через Березину, при подходе и отходе от них в тот день сбивали точно также. Всего 30 июня 1941 года под Бобруйском было потеряно 52 дальних и тяжелых бомбардировщика. Кроме того, были потеряны еще и фронтовые бомбардировщики. Это до фига.

Но сегодня – не обо всех, а об вполне конкретных. И это будут шесть машин ТБ-3.

Потому что ТБ-3 в тот день, ближе к вечеру переправы через Березину бомбили. Ведь в 3-й дальнебомбардировочный полк, летавший на ТБ-3 и готовившийся к боевой работе в ночь, через голову комкора поступил непосредственный приказ комфронта Павлова немедленно организовать вылет бомбардировщиков.

И комполка Зарянский, несмотря на имевшийся у него приказ комкора вылетать ночью с 30 июня на 1 июля, приказал шести кораблям отправиться днем. Вылетели ТБ-3 около 16:15, на цель вышли к 18:00. Отбомбились, а потом на отходе началось побоище. Потому что хотя летчикам пообещали, что прикрытие будет, в реальности истребителям приказ не отдали. И тяжелые, тихоходные самолеты оказались не прикрыты ничем. Впрочем в тот день над Березиной бомбили без прикрытия не только они. И ТБ-3 появились, когда над переправами был растерзан 212 дбап, работавший по целям около 15:45 - 15:50.

В вылете принимали участие шесть ТБ-3 под командованием капитана Георгия Прыгунова, лейтенанта Арсена Хачатурова, капитана Михаила Красиева, старшего лейтенанта Михаила Глаголева, старшего лейтенанта Тихона Пожидаева, лейтенанта Александра Тырина. Так и не получив прикрытия, они вышли на цель. Несмотря на сильный зенитный огонь, сделали два захода по цели.

При отходе на шестерку ТБ-3 накинулись немецкие истребители из 8./JG51. Противопоставить им было нечего – только пулеметы стрелков.

«…Небо было ясное, ни одного облачка. Видимость великолепная, когда напали истребители, видно было улыбающиеся физиономии фрицев»

рассказал потом один из уцелевших.

За 4 минуты было подожжено 4 из 6 ТБ-3. Корабли Пожидаева, Тырина и Хачатурова были сбиты, часть экипажей спаслась на парашютах. Прыгунов смог довести ТБ-3 до территории, где находились советские войска, после чего пошел на вынужденную посадку. ТБ-3 Красиева получил многочисленные повреждения, но до своего аэродрома дотянул, а ТБ-3 Глаголева повреждений не получил и спокойно сел на своем аэродроме. Повезло. На этот раз.

Хотя из этого боя и в целом из результатов воздушного сражения 30 июня 1941 года складывается удручающая картина полного разгрома советской авиации, это было не совсем так. Потери были огромные. Но большая их часть была связана с тем, что людьми и техникой буквально затыкали дыру, бросая их на откровенную погибель. Если же люди и техника использовались правильно, таких катастрофических потерь не было.

Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть донесение 3 тбап от 1.07.1941. В нем сообщается, что всего в ночь с 30.06 по 01.07 на вылеты отправлялись 29 ТБ-3, 23 – вернулись на свой аэродром, 4 – сбиты, 2 – сели на вынужденную посадку. То есть те, кого использовали грамотно, таких потерь не несли.

----------

Впрочем, потери были и дальше. Вот как сложились судьбы летчиков, принимавших участие в этом вылете.

Арсен Хачатуров сложил голову в небе над Бобруйском в этом вылете.

Михаил Глаголев привел свой самолет без повреждений. Но он сложил свою голову через несколько дней. В ночь на 6 июля 1941 года его самолет разбился и взорвался при посадке на своем аэродроме.

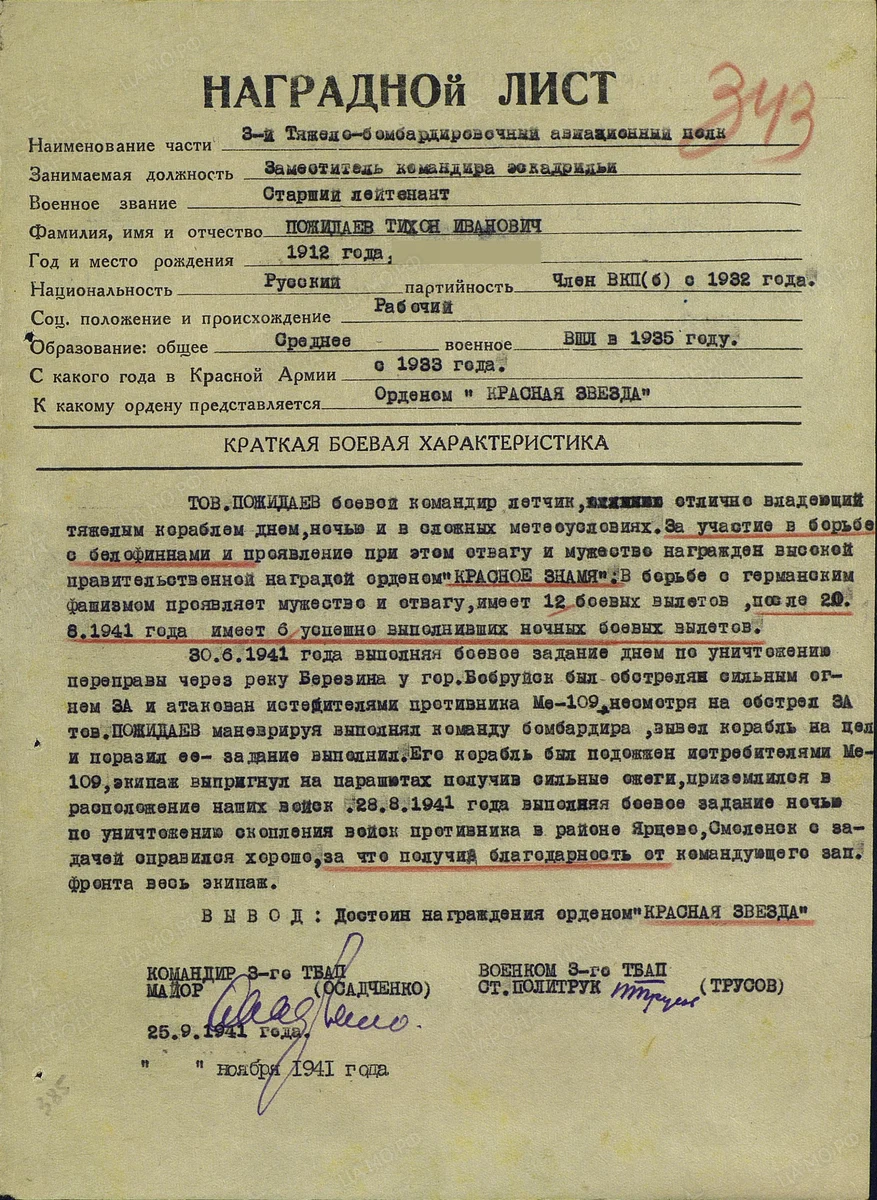

Тихон Пожидаев, выпрыгнувший с парашютом, вернулся в полк и продолжил воевать. 31 августа 1942 года при возвращении из вылета был убит в воздухе атаковавшим немецким истребителем. Кстати, в сентябре 1941 года Пожидаева за полет 30 июня 1941 года наградили орденом «Красной звезды». Заслуженно, я считаю. Потому что для экипажей этот вылет был, конечно, билетом в один конец.

Александр Тырин стал одним из тех, кто выпрыгнул из горящего ТБ-3 с парашютом, а потом оказался в числе летчиков, которых подобрал Константин Симонов. Говорил ли он знаменитые слова

«Мы тоже неживые»

точно сказать нельзя.

Но то, что он не остался с пехотой – это совершенно точно. Это ни в коем случае не упрек. Каждый должен делать свою работу. Кроме того, Тырин получил ожоги и переломы, поэтому попал в госпиталь. Потом продолжил летать. Летал много, только за 1942 – 1943 годы совершил 190 полетов.

До Победы Тырин не дожил – разбился 27 января 1944 года при катастрофе ТБ-3.

Иван Красиев на поврежденном ТБ-3 дотянул до своего аэродрома. Продолжил летать. 19 сентября 1941 года был сбит зенитным огнем, выпрыгнул с парашютом и попал к партизанам. До декабря 1941 года партизанил, потом вернулся в свой полк. В 1942 году освоил Ли-2, а в июле 1943 года его перевели в учебный полк. Там, в должности комэска он и служил до конца войны.

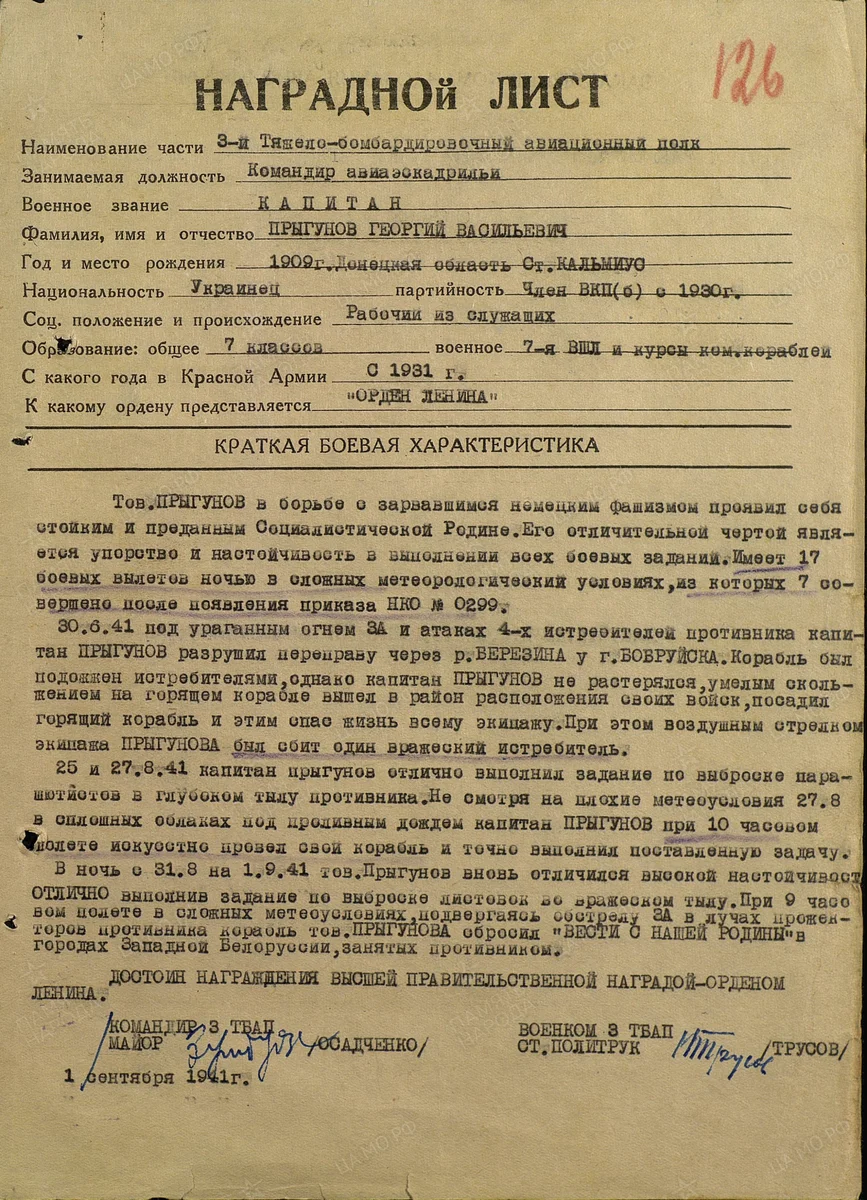

И наконец, Георгий Прыгунов. Про него я как-нибудь напишу отдельную статью, потому что его военная судьба – это целый приключенческий роман.

После вынужденной посадки на горящем ТБ-3 он продолжил воевать. Был награжден орденом Ленина и Красного Знамени. В ночь на 1 апреля 1942 года был сбит над Гжатском. Майор Прыгунов выпрыгнул с парашютом и был захвачен немцами.

Год Прыгунов провел в плену. В мае 1943 года смог бежать! До сентября 1943 года проходил проверку, после чего был послан воевать в наземные части (видимо, штрафбат, но это пока не точно). Там 2 февраля 1944 года получил тяжелое ранение, закончившееся ампутацией правой руки. После этого в 1945 году оказался снова в дальней авиации. Служил помощником начштаба 336 бап по разведывательной работе все в том же звании майора. В этой должности его наградили медалью за оборону Москвы. Ушел в закат в 1983 году.

Вот такие были летчики.

Оценили 42 человека

47 кармы