Вплоть до 16 века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин "православие" в отношении христианской религии. По отношению к понятию «вера» применяются такие эпитеты, как "божья", "истинная", "христианская", "правая" и "непорочная". А в иностранных текстах вы и сейчас никогда не встретите это название, так как византийская христианская церковь называется - orthodox, и на русский переводится - правильное учение (в пику всем остальным "неправильным").

Известно, что представительство РПЦ МП за рубежом имеют вывеску «Russian Orthodox Church» или в переводе на русский - «Русская ортодоксальная церковь». И никто не возмущается этим названием. Так почему же при внутреннем употреблении термин «Русская Ортодоксальная Церковь» встречается в штыки?

Давайте поймем, а что же означает в переводе на русский язык слово ὀρθοδοξία(ортодоксия).

ὀρθοδοξία — («правильное мнение», «прямое учение», «правоверие») это сложное слово, образованное из древнегреческих ὀρθός и δόξα имеющих следующие значения в порядке частоты и смыслов употребления.

ὀρθός, лаконичное ὀρσός

1. прямо стоящий, вставший, поднявшийся: στῆ δ᾽ ὀ. Hom. он встал; (ὁ ἵππος) ἵσταται ὀ. Her. конь поднялся на дыбы; ὀρθαὶ τρίχες ἔσταν Hom. волосы встали дыбом; ὀρθὸν αἴρειν κάρα Aesch. (высоко) поднять голову; ὀρθὸν οὖς ἱστάναι Soph. настораживать ухо; ὀρθῶν ἑσταότων ἀγορή Hom. совещание, проведённое стоя; κλίμακες ὀρθότεραι προσερειδόμεναι Polyb. лестницы, слишком круто приставленные; κυρβασίαι ὀρθαί Her. прямые, т. е. высокие шапки; ὀρθὸν πόδα τιθέναι Aesch. величественно шествовать;

2. прямолинейный, прямой (βέλος Aesch.; sc. ὁδός Arph.): ὀρθὴ γωνία Plat. прямой угол; ὀ. ἀντ᾽ ἠελίοιο τετραμμένος Hes. повернувшись прямо к солнцу, прямо против солнца; ἐξ ὀμμάτων ὀρθῶν и ὀρθοῖς ὄμμασιν Soph. глядя прямо, т. е. со спокойным взором;

3. целый, исправный, неповреждённый, невредимый (ὀρθὸν ἀποδοῦναι или παραδοῦναί τι Thuc.): ὀρθὸν στῆσαί τινα Pind. сохранить (спасти) кого-л.;

4. верный, правдивый, правильный, справедливый (ἀγγελία Pind.; μάρτυρες Aesch.): ἐξ ὀρθῆς φρενός Soph. от чистого сердца; ὀρθῷ λόγῳ Her. по правде говоря;

5. истинный, подлинный, настоящий (πολιτείαι Arst.);

6. твёрдый, непреклонный: ὀρθοὶ τὰς ψυχάς Plat. твёрдые духом;

7. настороженный, возбуждённый, встревоженный, взволнованный (διὰ τὸν φόβον Diod.): ὀρθὴ καὶ περίφοβος ἦν ἡ πόλις Polyb. город был взволнован и перепуган — см. тж. ὀρθά, ὀρθή и ὀρθόν.

δόξα ἡ

1. мнение, представление (ἀληθὴς καὶ ψευδής Arst.): ἐμὰν δόξαν Pind., δόξῃ ἐμῇ Soph., ὡς ἡ ἐμὴ δ. и κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν Plat. по моему мнению; αἱ κοιναὶ δόξαι Arst. общепринятые мнения; δόξαν τινὸς παρέχειν Xen. производить впечатление чего-л., внушать мысль о чём-л.; τὴν Σάμον ἠπιστέατο δόξῃ καὶ Ἡρακλέας στήλας ἴσον ἀπέχειν Her. они представляли себе, что Самос находится на таком же расстоянии (от них), что и Геракловы столпы;

2. ожидание, чаяние, расчёт: παρὰ δόξαν Her., Plat.; против или сверх ожидания; ἀπὸ τῆς δόξης πεσέειν Her. обмануться в своих расчётах; οὐκ ἀπὸ δόξης Hom. не хуже, чем ожидалось, т. е. неплохой;

3. плод воображения, видение, призрак (οὐκ εἰσὶ δόξαι Aesch.; φαντασίαι τε καὶ δόξαι Plat.; καί μοι καθ᾽ ὕπνον δ. τις παρίσταται Eur.);

4. филос. мнение, мнимое знание (ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν κτᾶσθαι Plat.; ἐπιστήμη καὶ δ. Arst.; ἡ δ. ἡ ψευδὴς συγκατάθεσίς ἐστιν Sext.);

5. намерение, решение, замысел (δ. Ἀργείων κεῖται ποιεῖν τι Eur.);

6. редко pl. слава, имя, репутация (δ. ἢ τιμή Plut.; δ. αἰσχρά Dem.): δόξαν ἔχειν τινός Eur. и ἐπί τινι Isocr. славиться чем-л.; δόξαν ποιεῖσθαι ἐπί τινι Polyb. и ἔν τινι Diod. прославиться чем-л.; δόξαν λαβεῖν Eur. стяжать себе славу; δόξαν εἶχον ἄμαχοι εἶναι Plat. они слыли непобедимыми; δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν αἱρεῖσθαι Dem. ставить славу выше жизни; δόξαν ἔσχον ἐκ θεῶν γεγονέναι Plut. они считались потомками богов;

7. блеск, сияние, яркость (ἄλλη δ. ἡλίου καὶ ἄλλη δ. σελήνης NT)

Если подходить чисто формально, то перевод ὀρθοδοξία как православие в значении правильно славить не может имеет место, т.к. δόξα в значении славить имело бы окончание «v»

Скорее, правильной перевод звучал бы как слава истинному. - такой перевод применяется только для характеристики личных качеств человека, что видно из приведенных примеров.

Знающие люди мне скажут, что, в изданиях на церковно-славянском языке, сплошь и рядом используется термин Православие, применительно к христианской Вере. Но если смотреть внимательно, то обнаруживается, что все эти издания осуществлялись под присмотром Синода, который завершил правку церковно-славянских текстов, начатую Патриархом Никоном в 1650 – 1660 гг, или, если быть точнее, в 7158 – 7168 летах Арсением Греком, под чьим руководством осуществлялась правка старых книг.

Арсений Грек — иеромонах, переводчик греческих и латинских книг и учитель греко-латинской школы. Родился около 1610 года в еврейской семье, принявшей христианство, по одним источникам в Солуни, а по его собственным словам, в греческом городе Трикала.

По приглашению царя Алексея Михайловича, занялся было учительством, но вскоре одно обстоятельство неожиданно прервало его педагогическую деятельность. На обратном пути через Киев и Валахию патриарх Паисий узнал от тамошнего населения такие нелестные для репутации рекомендованного им русскому правительству грека отзывы, что счел своим долгом с дороги сообщить об этом в Москву.

«Еще да будет ведомо тебе, благочестивый царь, про Арсения, — доносил патриарх со слов малороссов и валахов, — что он… прежде был иноком и священником и сделался басурманом; потом бежал к ляхам и у них обратился в униата, — способен на всякое злое безделие: испытайте его добре и все это найдете…»

В свое оправдание Паисий писал:

«Я нашел его в Киеве и взял с собою, а он не мой старец. Я того про него не ведал…»

Донесение патриарха обратило на себя внимание царя. Князю Н. И. Одоевскому и думному дьяку М. Волошенинову велено было учинить допрос Арсению. Но он во всем запирался: «Католического сакрамента в Риме не принимал и не только в басурманстве, во и в униатстве не был».

Энергично отрицая все обвинения, Арсений, торжественно заявил, что «буде кто уличит его в таком двойном отступничестве, тогда пусть царское величество велит снять с него шкуру: милости в том он, Арсений, у государя не просит».

Однако, когда предубежденный против подсудимого письмом патриарха князь Одоевский пригрозил телесным осмотром, то Арсений сознался, что он действительно был обасурманен, неволею, но впоследствии принес покаяние янинскому митрополиту и был им помазан миром. Сосланный по суду в Соловки, он, в продолжении трех лет, проведенных там, всячески старался расположить в свою пользу монахов, которые отозвались о нём весьма одобрительно (типично жидовское поведение).

Помилованный царем, Арсений вернулся в Москву, где был обласкан патриархом Никоном, который отвел ему келию в собственном доме, поручил ему заведование патриаршею библиотекою и назначил справщиком и переводчиком богослужебных книг.

Так что и в этом деле мы должны «благодарить» евреев.

Существенный вклад в дело правки древних текстов внесло и «Русское Библейское Общество», закрытое императором Николаем I в 1826 году. В период с 1813 по 1826 год было издано и распространено свыше 500 тысяч экземпляров Нового и Ветхого Заветов на сорока одном языке, в том числе свыше 40 тысяч экземпляров Нового Завета на русском языке, которые распространялись среди неимущего населения России бесплатно. Именно после этого в сознании людей стало устойчиво закрепляться название веры как Православной.

Но вернемся к историческим документам.

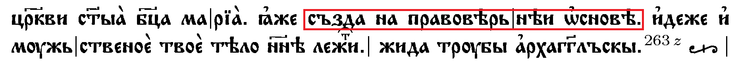

Так в тексте «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского слово православие употреблено только один раз

То, что исходный текст подвергался правке в 17-ом веке видно из отметки (см. ниже).

но все исправить не удалось. А вот Правоверие в «Слове…» встречается неоднократно

а так же

Следует отметить, что «Слово….» дошло до нас только в рукописях XV и XVI веков. Причем, надо иметь ввиду, что 16 век по григорианскому календарю начался с (5 октября) 15 октября 1582 года и конец 1-й трети его совпадает с началом проведения церковной реформы Никоном.

Так что, найти неправленые тексты не удастся? И здесь есть два пути:

1-й – искать древнеславянские тексты, хранившиеся в личных библиотеках дворянства и историков. По этой причине не подвергавшиеся цензурной правке;

2-й – искать в церковной литературе Старообрядцев, которые свято берегли и берегут древние священные тексты.

Посмотрим, что нам даст первый путь.

Ярчайшим образцом древнего церковно-славянского письма является «Изборник 1076 года» - памятник древнерусской церковной литературы, в основном он содержит тексты переводов с древне-греческого, но написан живым русским языком, что делает его не только памятником церковнославянского письма, но так же и памятником древнерусской литературы. Интересна история его появления. Появился он в конце 18-го века и принадлежал историку М.М.Щербатову, после смерти которого, в 1771 году, его передали в Эрмитаж. Он неоднократно издавался различными издателями, претерпел множество переводов, но я использовал при своих изысканиях официальное издание «Изборника…» Института Русского языка Академии Наук СССР 1965 года, изданный издательством «Наука».

В этом издании, слово православный встречается только один раз на стр. 110 «Изборника»

Перевод, сделанный современными переводчиками выглядит так:

«Не помыслил я на красоту чужую, не познал другой женщины, кроме матери вашей, да и ту, пока родила она вас, а потом уж ее не познал я, но советовались мы с ней обо всем с чистой совестью телесно и по Господней мудрости в чистоте соблюдались согласно православной вере;».

Складывается впечатление, что переводчик просто связал логически слова из «Изборника», добавив для связи свое, дабы получился смысловой образ перевода.

Более правильный перевод выглядел бы так:

«Не помыслил красоту чужую, не познал жену другую, разве матери вашей, и то пока вас родила и потом еще не познал ее, но советовался сам с чистой совестью телесной и о Господь мудрость сохранил сею по православной всякой вере»

Обратите внимание, что православная вера была не одна, а несколько, ибо сказано «православной всякой вере».

Из контекста приведенного фрагмента однозначно вытекает следующее:

Данный завет сохранен только по Господней мудрости, но он также есть благодаря этому и в других православных (не правоверных) верах.

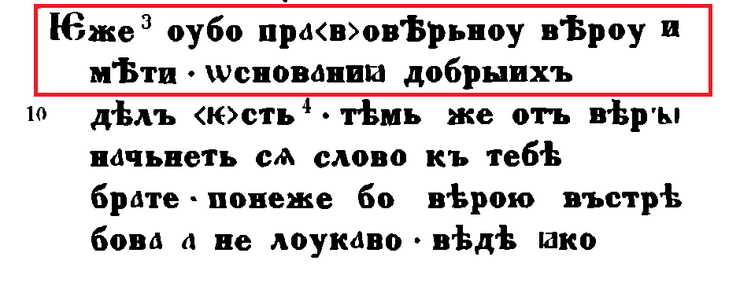

Так в главе «Поучение богатым» читаем

Современный перевод выглядит так:

Поскольку иметь православную веру есть основание добрых дел, так от веры начинается слово к тебе, брат, ведь и ты просил с верой, а не с хитростью: знаю, …

И здесь мы видим точное указание, какая вера «есть основание добрых дел», ну а переводчик, как и всегда заменил Правоверную на Православную.

А вот еще

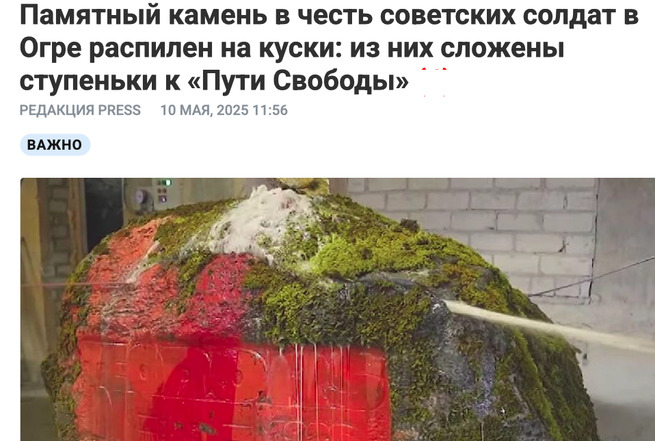

Но обратимся к источника Старообрядцев, которых современные безграмотные щелкоперы, а так же ученые историки называют Староверами, считая, что староверие и православие слова синонимы. Но это не так. Староверы – это те, кто исповедует старую (языческую) веру, а Старообрядцы – это те, которые совершают христианские обряды по старому чину.

Здесь я привел страницу из молитвы Староверов. Эта молитва так же есть и Четьи-Меньи. Заметьте Вера не Православная, а Правоверная.

Еще одним свидетельством о Правоверии может служить письмо Максима Грека. Когда великий князь Василий III намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю "Главы поучительные к начальствующим правоверных", в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям.

Осталось только рассмотреть вопрос, с какого времени РПЦ МП стала называться Православной.

Еще во времена Алексея Михайловича церковь называлась не Православной. Так в своем письме Никону царь пишет:

«…а мати наша соборная и апостольская церкви вдовствует зело слесно и вельми сетует по женихе своем….»

Т.е. до раскола на Римскую и Византийскую Христова Церковь именовалась Единая Святая Вселенская / Кафолическая (в русском переводе "Соборная") и Апостольская Церковь, которая делилась на поместные Церкви: Иерусалимскую, Антиохийскую, Константинопольскую, Римскую, Александрийскую и т.п. церковь была Соборной и Апостольской. Именно это и имел ввиду государь, т.к. Восточная церковь считала, что католики отпали от Апостольского учения.

Обратимся к духовному регламенту Петра Первого :

«…А яко Христианский Государь, правоверия же и всякого в церкви Святой благочестия блюститель…»

Как мы видим даже в 18 веке Петра Первого называют Христианским государем, Правоверия и благочестия блюстителем. А вот о Православии в данном документе нет ни слова. Нет его и в изданиях Духовного Регламента 1776-1856 гг.

В Синодальный период не существовало единообразного (официально или юридически зафиксированного) наименования христианской церковной организации на территории России, и в разных источниках встречаются такие варианты, как то:

Православная кафолическая греко-российская церковь,

Российская Церковь,

Русская Церковь,

Российская Православная Церковь,

Российская Православная кафолическая Церковь,

Греко-Российская Церковь,

Православная Греко-российская Церковь,

Российская Восточно-православная Церковь,

в XVIII веке также и Российская Церковь греческого закона.

Во внутренних правительственных документах совокупность органов церковного управления в юрисдикции российского Святейшего Правительствующего Синода именовалась ведомством православного исповедания.

В документах Всероссийского церковного собора (1917—1918) церковь в России, как правило, уже именуется «Православная Российская Церковь».

Итак, подведем итог:

1. Говорить о якобы 1000 летней истории Православия на Руси так же абсурдно, как говорить о том, что булки растут на деревьях

2. До 17 века, если судить по документам, на Руси было Правоверие, а не Православие

3. История Православия на Руси фактически началась с реформ Никона, внедрение в сознание людей названия «Православие» происходило уже после 1826 года (запрете Российского Библейского Общества)

4. С полной уверенностью можно утверждать, что Православие в России насчитывает на сегодняшний момент немногим более 160 лет, а до этого оно называлось Правоверие.

В следующей статье будет рассмотрен тезис «о христианских корнях русской культуры и о важной роли Русской православной церкви в истории».

Собственно этот тезис распадается на два:

1-й. О христианских корнях русской культуры;

2-й. О важной роли Русской православной церкви в истории.

Оценили 20 человек

42 кармы