Это история создания ARPANET, новаторской предшественницы Интернета – рассказанная людьми, которые принимали в этом процессе непосредственное участие.

Пишет Mark Sullivan

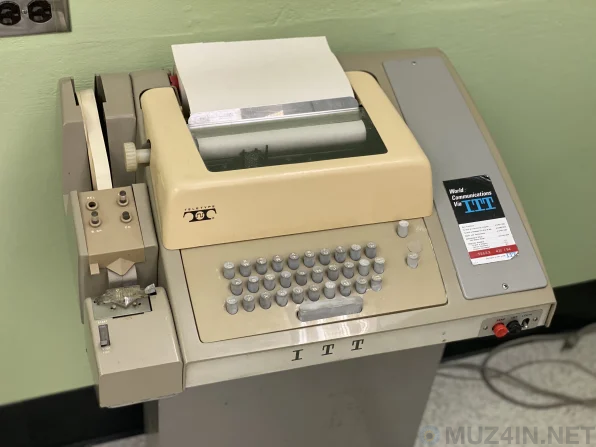

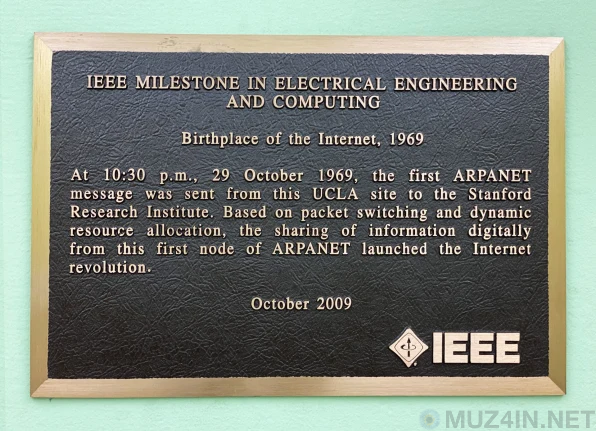

Почти неделю назад до написания этой статьи я решил посетить Болтер-Холл Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Я поднялся по лестнице на третий этаж в поисках комнаты 3420. Ровно 50 лет назад за её дверями произошло монументальное событие. Там аспирант по имени Чарли Клайн, используя терминал ITT Teletype, пытался отправить первую передачу цифровых данных Биллу Дюваллу, учёному, который сидел за другим компьютером в Стэнфордском исследовательском институте (СИИ) на другом конце Калифорнии. Это было началом ARPANET, небольшой сети компьютеров, которая считается предшественницей Интернета.

В то время этот кратковременный акт передачи данных не привлёк особого внимания. Даже Клайн и Дювалл не оценили всей важности того, что они сделали. «Я не помню, чтобы в ту ночь произошло что-то запоминающееся. И, конечно же, я не понимал, что проделанная нами работа была чем-то особенным на тот момент», – говорит Клайн. Однако установленная между двумя компьютерами связь была доказательством осуществимости концепций, которые, в конечном счёте, позволили любому с доступом к компьютеру распространять информацию практически по всему миру.

Сегодня всё, начиная от наших смартфонов и заканчивая механизмами, открывающими гаражные ворота, основано на сети, которая возникла в результате экспериментов Клайна и Дювалла. Каким образом им и другим учёным удалось прийти к оригинальным правилам передачи байтов по всему миру – это удивительная история, которой стоит поделиться с вами, особенно если она звучит из первых уст.

«Лучше бы этого никогда не случалось»

Ещё в 1969 году многие люди помогли подготовить почву для прорыва Клайна и Дювалла в ночь на 29-е октября – в том числе профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Леонард Клейнрок, с которым я встретился перед наступлением 50-й годовщины. Клейнрок, который до сих пор работает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сказал мне, что сеть ARPANET была, в некотором смысле, дитем холодной войны. Когда в октябре 1957 года Советский Союз запустил на орбиту «Спутник-1», это породило шоковую волну как в научном сообществе, так и среди политического истеблишмента.

Запуск «Спутника-1» застал Соединённые Штаты врасплох. По словам Клейнрока, с которым я беседовал в комнате 3420 (она известна как «Центр истории Интернета Клейнрока»), Эйзенхауэр сказал тогда: «Лучше бы этого никогда не случалось». «Таким образом, в январе 58-го года он создал Агентство перспективных исследовательских проектов [англ. Advanced Research Projects Agency – ARPA] в рамках Министерства обороны для развития науки, технологий, инженерии и математики в университетах Соединённых Штатов и исследовательских лабораториях», – рассказывает Клейнрок.

К середине 1960-х годов ARPA поставило большие компьютеры исследователям из университетов и аналитических центров по всей стране. Сотрудником ARPA, ответственным за финансирование, был Боб Тейлор, ключевая фигура в истории вычислительной техники, который позже управлял лабораторией PARC компании Xerox. Работая в ARPA, он с болью осознал, что все компьютеры говорят на разных языках и не могут взаимодействовать друг с другом.

Тейлор ненавидел тот факт, что ему приходилось пользоваться отдельными терминалами для связи с различными удалёнными исследовательскими компьютерами. В его кабинете было очень много устройств Teletype.

«Я сказал: "О, я, кажется, знаю, что делать. Должен быть один терминал, который выполнял бы то, что вам нужно", – заявил Тейлор во время интервью для New York Times в 1999 году. – Эта идея – ARPANET».

У Тейлора была ещё более практическая причина жаждать создания сети. Он регулярно получал запросы от исследователей по всей стране о выделении средств на покупку более совершенных мейнфреймов. Он понимал, что большая часть вычислительной мощности, которую финансировало правительство, тратилась впустую, как поясняет Клейнрок. Например, если исследователь из Калифорнийского университета исчерпал системные ресурсы, то другой мейнфрейм, расположенный в Массачусетском технологическом институте (МТИ), во время рабочих часов просто стоял без дела.

А могло быть и так, что на одном мейнфрейме было установлено программное обеспечение, которое пригодилось бы в других местах, например, новаторское графическое программное обеспечение, финансируемое ARPA и разработанное в Университете штата Юта. По словам Клейнрока, если кто-то из Калифорнийского университета хотел заниматься графикой, ему нужно было обратиться к ARPA с просьбой: «Пожалуйста, купите мне такую же машину, чтобы я тоже мог ею пользоваться». «Каждый хотел всего. К 1966 году ARPA устало от подобных просьб», – говорит Клейнрок.

Проблема была в том, что все эти компьютеры говорили на разных языках. После того как Тейлор вернулся в Пентагон, учёные-компьютерщики объяснили, что исследовательские компьютеры использовали разные наборы кодов. Не существовало общего сетевого языка или протокола, с помощью которого компьютеры, расположенные далеко друг от друга, могли бы подключаться к общему контенту или ресурсам.

Но вскоре всё изменилось. Тейлор уговорил директора ARPA, Чарльза Херцфельда, выделить миллион долларов на разработку новой сети для подключения компьютеров Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, СИИ и прочих исследовательских учреждений. Херцфельд решил перенаправить денежные средства из программы исследований баллистических ракет в бюджет ARPA, которое заявило Министерству обороны, что собирается создать «живучую» сеть: то есть она не разрушится, если какая-та определённая часть будет уничтожена, возможно, в результате ядерной атаки.

ARPA назначила руководить проектом ARPANET Ларри Робертса, старого приятеля Клейнрока из Массачусетского технологического института. Робертс обратился к работам британского учёного-компьютерщика Дональда Дэвиса и американца Пола Барана, которые разработали методы передачи данных.

И Робертс вскоре привлёк Клейнрока к работе над теоретическими аспектами проекта. Он занимался проблемой сетей передачи данных, начиная с 1962 года, когда ещё учился в Массачусетском технологическом институте.

«В МТИ, будучи аспирантом, я захотел найти решение следующей проблемы: я был окружён компьютерами, которые не могли взаимодействовать друг с другом, и я знал, что рано или поздно им придётся это сделать, – говорит Клейнрок. – Никто не рассматривал это как проблему. Все были заняты изучением теорий информации и кодирования».

Основным вкладом Клейнрока в развитие ARPANET считается так называемая теория массового обслуживания. В то время каналы связи представляли собой аналоговые линии, которые можно было арендовать у AT&T. Это были линии с коммутацией каналов, то есть центральный коммутатор устанавливал выделенное соединение между отправителем и получателем, будь то два телефонных аппарата или терминал, пытающийся подключиться к удалённому мейнфрейму. В таких случаях было много простоев, когда слова не произносились, а биты не передавались.

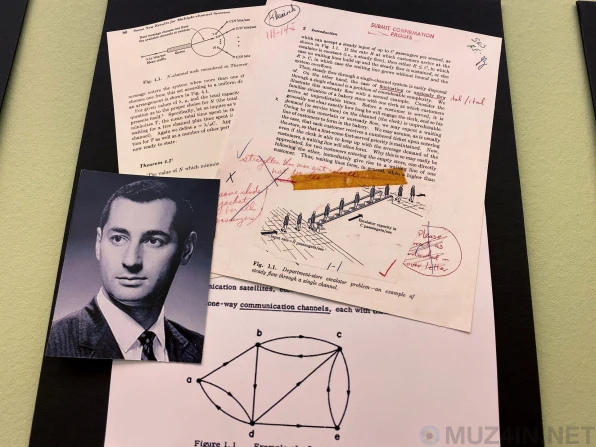

Клейнрок считал, что это крайне неэффективный способ установления соединения между компьютерами. Теория массового обслуживания предоставляет возможность пакетам данных из различных сеансов связи динамически обмениваться ссылками. В то время как один поток пакетов приостанавливается, другой, не связанный с ним, может использовать ту же самую ссылку. Пакеты, охватывающие один сеанс связи (скажем, отправка электронного письма), могут найти свой путь к получателю, используя четыре разных маршрута. Если один маршрут отключён, сеть будет направлять пакеты через другой. Во время нашего разговора в комнате 3420 Клейнрок показал мне свою диссертацию на эту тему, которая лежала на одном из столов. Он опубликовал своё исследование в виде книги в 1964 году.

В этом новом виде сети движение данных обеспечивал не центральный коммутатор, а устройства сетевых узлов. В 1969 году они получили название «интерфейсные процессоры обработки сообщений» (англ. Interface Message Processor – IMP). Каждая машина представляла собой усовершенствованную версию компьютера Honeywell DDP-516, который содержал специализированное оборудование для управления сетью.

Оригинальный IMP был доставлен Клейнроку в Калифорнийский университет в День труда в 1969 году. Сегодня он стоит в углу комнаты 3420 в Болтер-Холле, которая выглядит так, как и 50 лет назад, когда была создана сеть ARPANET.

По пятнадцать часов каждый день

Осенью 1969 года Чарли Клайн был аспирантом, который в скором времени должен был получить диплом инженера. Он был одним из аспирантов, которые присоединились к проекту ARPANET после того, как Клейнрок добился государственного финансирования. В августе Клайн и другие участники проекта усердно работали над тем, чтобы подготовить программное обеспечение на мейнфрейме Sigma 7 в Калифорнийском университете к подключению к IMP. Поскольку тогда не существовало стандартного интерфейса – Боб Меткалф и Дэвид Боггс изобрели Ethernet лишь в 1973 году – группа с нуля создала соединительный кабель длиной 4,6 метра. Теперь им нужен был ещё один компьютер для связи.

В начале октября СИИ стал вторым исследовательским центром, получившим IMP. Для Билла Дювалла это было началом периода интенсивной подготовки к первой передаче данных с мейнфрейма в Калифорнийском университет на SDS 940 в СИИ. Команды Калифорнийского университета и СИИ обязались выполнить первую успешную передачу к 31 октября.

По словам Дювалла, он трудился над разработкой программного обеспечения по пятнадцать часов каждый день.

По мере приближения Хэллоуина темпы работы как в Калифорнийском университете, так и в СИИ увеличивались. Они спешили успеть до наступления крайнего срока.

«Теперь у нас было два узла, и мы арендовали у AT&T линию со скоростью 50000 бит в секунду, - говорит Клейнрок. – Таким образом, мы были готовы войти в систему и сделать это».

«Первое испытание было запланировано на 29 октября, – добавляет Дювалл. – На тот момент это была пре-альфа. Мы думали, что нам будет достаточно трёх дней, чтобы проверить и запустить систему».

Поздно вечером 29-го октября Клайн работал. Как и Дювалл в СИИ. Они планировали совершить отправку первого сообщения по сети ARPANET ночью, чтобы ничего не нарушить работу в случае, если один из компьютеров полетит. Клайн сидел один в комнате 3420 перед своим терминалом ITT Teletype, подключённым к компьютеру.

Вот что произошло в ту ночь — наряду с одним из самых важных сбоев в истории вычислений — по словам самих Клайна и Дювалла:

Клайн: Я вошёл в операционную систему Sigma 7 и запустил написанную мной программу, чтобы попытаться отправить пакеты в СИИ. Тем временем Билл Дювалл из СИИ запустил на своём компьютере программу для приёма входящих подключений. Мы также разговаривали друг с другом по телефону.

В самом начале мы столкнулись с рядом проблем. Я не мог перевести код, потому что наша система использовала EBCDIC (англ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code — расширенный двоично-десятичный код обмена информацией), который был стандартом, используемым IBM и Sigma 7. Но компьютер СИИ использовал ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange — американский стандартный код для обмена информацией), который стал стандартом ARPANET.

Таким образом, после того как мы разобрались с некоторыми незначительными ошибками, мы попытались войти в систему, используя слово “login”. Система СИИ была запрограммирована, чтобы распознавать допустимые команды. Если вы были в расширенном режиме, после того как вы набрали “L”, “O” и “G”, она понимала, что вы, должно быть, собирались ввести “LOGIN”, поэтому вводила “I N” вместо вас. Итак, я нажал на клавишу “L”.

Я разговаривал в тот момент по телефону с Дюваллом: "Вы получили L?" И он сказал: "Да". Я ответил, что буква “L” отобразилась на моём терминале. Тогда я нажал на “О”, и он сказал: "Я получил О». Тогда я набрал “G”. И он сказал: "Подождите-ка, моя система, кажется, сломалась".

Дювалл: После введения букв возникла проблема с переполнением буфера. Её было очень легко обнаружить и исправить. Всё стало так, как и было. В общем, способ сработал. Однако дело было не в ошибке, а в том, что ARPANET работал.

Клайн: Он столкнулся с небольшой ошибкой, и ему потребовалось 20 минут, чтобы исправить её и попробовать снова. Ему пришлось внести некоторые изменения в программное обеспечение, а я, в свою очередь, перепроверил свой компьютер. Он перезвонил мне, и мы попробовали ещё раз. Итак, мы начали сначала. Я набрал "L", "О" и "G", но на этот раз получил обратно "I N".

«Работали пока что только инженеры»

Первое соединение произошло в 10:30 вечера. После этого Клайн смог войти в учётную запись на компьютере СИИ, которую Дювалл создал для него, и начать запускать программы, используя системные ресурсы компьютера в 560 км от Калифорнийского университета. В некотором смысле миссия ARPANET была выполнена.

«Было уже поздно, и я пошёл домой», – сказал Клайн.

Команда знала, что ей удалось, но она решила не останавливаться на достигнутом. «Работали пока что только инженеры», – говорит Клейнрок. Дювалл рассматривал эксперимент 29-го октября как всего лишь один шаг на пути к решению более сложной проблемы, связанной с сетевыми компьютерами. В то время как усилия Клейнрока были направлены на передачу пакетов данных по сети, исследователи СИИ работали над структурой пакетов и организацией данных внутри него.

«Так была разработана парадигма, которая характерна для современного Интернета, – говорит Дювалл. – Мы всегда предвидели, что у нас будет ряд взаимосвязанных рабочих станций и взаимосвязанных людей. В те дни мы называли их центрами знаний, потому что они были научно-ориентированными».

Через несколько недель после первого успешного эксперимента Клайна и Дювалла сеть ARPA распространилась на компьютеры Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университете штата Юта. ARPANET с тех пор начала разрастаться, соединяя всё больше и больше правительственных и научных компьютеров. Впоследствии концепции, разработанные в рамках проекта ARPANET, будут применены к Интернету, который мы знаем сегодня.

Калифорнийский университет рекламировал сеть ARPANET в пресс-релизе от 1969 года. «На данный момент компьютерные сети всё ещё находятся в зачаточном состоянии, – цитирует он слова Клейнрока. – Но когда они разрастутся и станут более сложными, мы, вероятно, увидим распространение "компьютерных сервисов", которые, как и нынешние электрические и телефонные сервисы, будут обслуживать отдельные дома и офисы по всей стране».

Эта концепция звучит немного странно теперь, когда сети передачи данных вышли далеко за пределы домов и офисов. Тем не менее, заявление Клейнрока о «компьютерных сервисах» оказалось на удивление пророческим, особенно учитывая, что современный, коммерциализированный Интернет появился лишь спустя десятилетия. Идея остаётся новаторской в 2019 году, даже несмотря на то, что вычислительные ресурсы находятся на пути к тому, чтобы быть такими же вездесущими и привычными, как электричество.

Возможно, годовщины, подобные этой, являются хорошей возможностью не только вспомнить, как мы пришли к этой подключённой эпохе, но и заглянуть в будущее — как это сделал когда-то Клейнрок — чтобы поразмыслить над тем, в каком направлении сеть будет развиваться дальше.

Специально для читателей моего блога Muz4in.Net

Оценили 2 человека

1 кармы