Известно, что истина, добытая трудом многих поколений, потом легко дается даже детям, в чем и состоит сущность прогресса; но менее известно, что этим прогрессом человек обязан языку. Язык есть потому же условие прогресса народов, почему он орган мысли отдельного лица. Легко увериться, что широкое основание деятельности потомков, приготовляемое предками, — не в наследственности и физиологических расположениях тела и не в вещественных памятниках прежней жизни. Без слова человек остался бы дикарем...

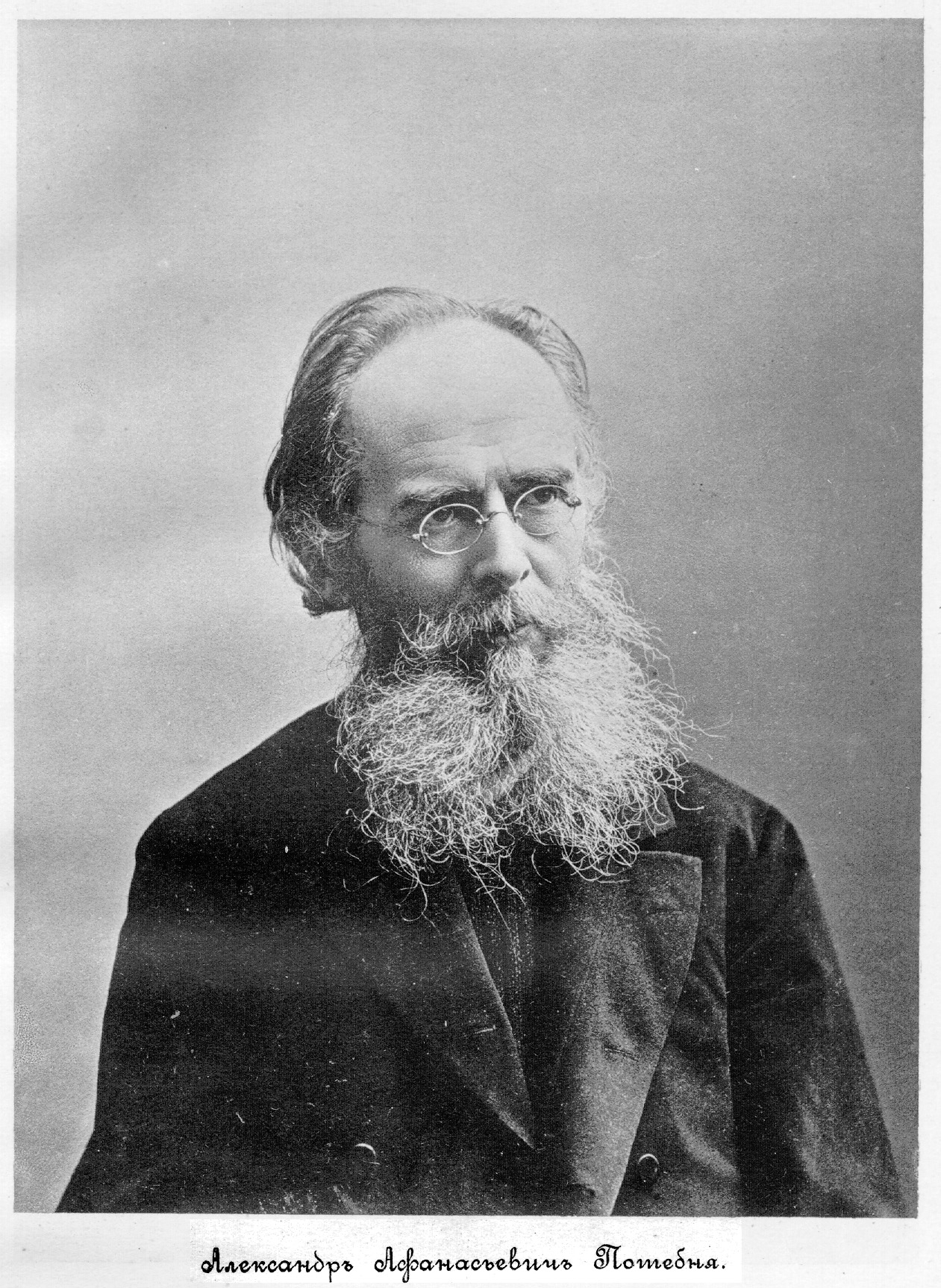

Потебня Александр Афанасьевич

Потебня Александр Афанасьевич родился в Роменском уезде Полтавской губернии, 10-го сентября 1835 г., в дворянской семье. Семи лет Потебня был отдан в Радомскую гимназию и, благодаря этому обстоятельству, хорошо изучил польский язык. В 1851 г. Потебня поступил в Харьковский Университет, на юридический факультет, но в следующем 1852 г. перешел на историко-филологический. В университете он жил в пансионе казеннокоштным студентом и впоследствии вспоминал с удовольствием об этом периоде своей жизни и находил хорошие стороны в тогдашнем студенческом общежитии. В университете Потебня сблизился со студентом М. В. Неговским; у Неговского была специальная малорусская библиотека, которой и пользовался Потебня. Преподавательский персонал в то время в Харьковском Университете был не блестящий. Русский язык читал А. Л. Метлинский, по словам Потебни добрый и симпатичный человек, но слабый профессор. Его "Сборник южно-русских народных песен", по признанию Потебни, был первой книгой, научившей его присматриваться к явлениям языка, и несомненно, что симпатичная личность Метлинского и его литературные опыты на малорусском языке оказали влияние на Потебню, усыпив в нем любовь к языку и литературе; в особенности благотворное влияние на Потебню произвел составленный Метлинским сборник народных малорусских песен. В университете Потебня слушал двух известных славистов, П. А. и Н. А. Лавровских, и с благодарностью впоследствии вспоминал о них, как о научных руководителях. Потебня окончил курс в университете в 1856 году и, по совету П. А. Лавровского, стал готовиться к магистерскому экзамену. Одно время он занимал место классного надзирателя в Харьковской 1-й гимназии, но вскоре был определен сверхштатным старшим учителем русской словесности. По указаниям Н. А. Лавровского, Потебня ознакомился с трудами Миклошича и Караджича. По защите магистерской диссертации "О некоторых символах", Потебня был назначен адъюнктом Харьковского Университета, с увольнением от должности учителя гимназии, причем в 1861 г. на него возложены были теоретические занятия по педагогии; в то же время он был секретарем историко-филологического факультета. В магистерской диссертации ярко обнаружилась наклонность его к философскому изучению языка и поэзии и к определению в слове символических значений. Сочинение это не вызвало подражаний; но сам автор позже много раз обращался к нему и впоследствии разработал некоторые его отделы с большей подробностью и глубиной научного анализа. Наклонность к философскому психологическому изучению строя речи и истории языка особенно ярко обнаружилась в обширной статье П. "Мысль и язык", напечатанной в 1862 г. в "Журнале Минист. Нар. Просв.". В 1892 г., уже по кончине П., сочинение это переиздано вдовой покойного, М. Ф. Потебней, с приложением портрета автора и небольшого предисловия, написанного проф. М. С. Дриновым.

В 1862 г. Потебня был командирован за границу на два года, но вскоре соскучился по родине и через год вернулся. Потебня посетил славянские земли, слушал санскрит у Вебера и лично познакомился с Миклошичем. В это время уже вполне ясно и отчетливо определились его воззрения на значение в науке и жизни национализма, как показывают сохранившиеся от того времени несколько больших писем Потебни к Беликову (хранятся ныне в рукописи у проф. М. Е. Халанского).

С 1863 г. Потебня был доцентом Харьковского Университета. К этому, приблизительно, времени относятся его разногласия с Петром А. Лавровским, литературным остатком которых предоставляется суровая критика Лавровского на сочинение Потебни (1865 г.) "О мифическом значении некоторых обрядов и поверий", напечатанная в "Чтениях Моск. Общ. ист. и древн. росс." 1866 г. Потебня написал ответ, который не был напечатан редактором "Чтений" О. М. Бодянским и сохранился в рукописях П. В 1874 г. он защитил в Харьковском Университете свою докторскую диссертацию: "Из записок по русской грамматике", в 2 частях; в 1875 г. утвержден экстраординарным и в том же году осенью — ординарным профессором. Диссертации предшествовал целый ряд других трудов по филологии и мифологии: "О связи некоторых представлений" — в Филол. Записках" 1864, "О полногласии" и "О звуковых особенностях русских наречий" (в "Филол. Записках" 1866), "Заметки о малорусском наречии" (ib. 1870), "О Доле и сродных с ней существах" (в "Древностях" Моск. Археол. Общ., т. I) и "О купальских огнях" (в "Археологическом Вестнике" 1867 г.). В этих статьях собрано множество фактического материала, сделано много ценных выводов. В особенности крупными — из ранних сочинений Потебни — для специалистов-филологов являются "Заметки о малорусском наречии", а для мифологов и этнографов — сочинение "О мифическом значении некоторых обрядов и поверий". Докторская диссертация: "Из записок по русской грамматике" состоит из 2 частей — введения (в 157 стр.) и исследования о составных членах предложения и их заменах в русском языке. Второе издание этой диссертации, исправленное и дополненное, вышло в 1889 г. Об этом сочинении были весьма похвальные отзывы И. И. Срезневского, А. А. Котляревского, И. Б. Ягича, В. И. Ламанского, А. С. Будиловича и И. В. Нетушила. Отзывы эти собраны в книжке "Памяти А. А. Потебни", изданной в 1892 г. Харьковским Историко-филологическим Обществом. Срезневский удивлялся начитанности Потебни и его широкой сообразительности. Г. Ягич отмечает его обширные знания, независимость мышления, основательность и осторожность в выводах; Будилович ставит Потебню по заслугам рядом с Яковом Гриммом. Г. Ламанский считает его выше Миклошича, называет "одним из драгоценнейших даров русской образованности", "глубоко-сведущим", "высоко-даровитым".

Из позднейших филологических исследований Потебни замечательны: "К истории звуков русского языка" — в 4 частях (1873—1886 г.) и "Значения множественного числа в русском языке" (1888 г.). В этих исследованиях, наряду с ценными замечаниями по фонетике, идут весьма важные замечания о лексическом составе русского языка и в связи с ними этнографические наблюдения и изучения. Если по фонетике малорусского языка наряду с сочинениями Потебни можно поставить труды Миклошича, Огоновского, П. Житецкого, то в отношении изучения лексического состава малорусского языка Потебня занимает единственное место, вне сравнений, почти без предшественников, если не считать Максимовича, и без последователей, без продолжателей. Потебня раскрыл тайники художественной деятельности народа в отдельных словах и в песенном их сочетании. Со многих темных слов приподнято покрывало, скрывавшее их важное историко-бытовое значение.

От изучения лексического состава языка остается один шаг до изучения народной поэзии, преимущественно песен, где слово сохраняет всю свою художественную силу и выразительность, — и А. А. Потебня самым естественным путем перешел от работы филологической к более широкой и живой работе историко-литературной, точнее сказать, — к изучению народных поэтических мотивов. Уже в 1877 г., в статье о сборнике песен г. Головацкого, он высказал и развил свое мнение о необходимости формального основания деления народных песен и в последующих своих сочинениях везде выдвигает на первый план размер изучаемых песен и по размеру распределяет их на разряды и отделы.

С легкой руки M. A. Максимовича, начавшего при изучении "Слова о Полку Игореве" определять историко-поэтическую связь южной Руси настоящего времени с домонгольской южной Русью в отдельных поэтических образах, выражениях и эпитетах, эта интересная работа в больших размерах произведена Потебней в примечаниях к "Слову о Полку Игореве", вышедших в 1877 г. Признавая, подобно многим ученым, в "Слове" произведение личное и письменное, он находит невероятным, чтобы оно было сочинено по готовому византийско-болгарскому или иному шаблону и указывает на обилие в нем народно-поэтических стихий. Определяя черты сходства "Слова" с произведениями устной словесности, Потебня с одной стороны объясняет некоторые темные места "Слова", с другой — возводит некоторые народно-поэтические мотивы ко времени не позже конца двенадцатого века и, таким образом, вносит известную долю хронологии в изучение таких сторон народной поэзии, как символика и параллелизм.

В 1880-х гг. Потебня издал весьма крупное исследование: "Объяснение малорусских и сродных народных песен", в двух томах. В первый том (1883) вошли веснянки, во второй (1887) колядки. Для всякого, серьезно занимающегося изучением народной поэзии, эти труды Потебни имеют чрезвычайно важное значение, по методу научного исследования, по собранному и обследованному материалу и сделанным на основании этого материала научным выводам. Кроме чисто научных трудов и исследований, под редакцией Потебни вышло прекрасное издание сочинений малорусского писателя Г. Ф. Квитки (Харьков. 1887 и 1889 г.) с соблюдением ударений и местных особенностей харьковского говора, в "Киевской Старине" 1888 г. изданы им сочинения Артемовского-Гулака, по подлинной рукописи автора, с соблюдением его правописания, а в "Киевской Старине" 1890 г. изданы малорусские лечебники XVIII века.

Неутомимая трудовая жизнь, а может быть, и некоторые другие обстоятельства состарили Потебню не по летам. Почти при всякой легкой простуде у него возобновлялся бронхит. С осени 1890 г. и всю зиму Потебня чувствовал себя очень плохо и уже почти не мог выходить из дому; однако, не желая лишать студентов своих лекции, он приглашал их к себе на дом и читал из 3-й части своих "Записок по русской грамматике", хотя чтение уже заметно его утомляло. Эта 3-я часть "Записок" особенно заботила Потебню и он не переставал работать над ней до самой последней возможности, несмотря на болезнь. Поездка в Италию, где он провел два летних месяца 1891 г., несколько помогла ему и, вернувшись в Харьков, он в сентябре начал было читать лекции в университете, но 29-го ноября 1891 г. скончался.

В посмертных бумагах Потебни оказалось много (двадцать папок) объемистых и ценных трудов по истории русского языка и по теории словесности. Наиболее обработанным трудом является III-й том "Записок по русской грамматике" — сочинение философского характера, в котором говорится о задачах языкознания, о национализме в науке, о развитии русского слова в связи с русской мыслью, о человекообразности общих понятий и пр. Эти записки были в 1899 г. изданы в виде 3-го тома. Обзор содержания дан был г. Харциевым в V выпуске "Трудов Педагогического Отдела Харьковского Историко-филологического Общества", (1899 г.).

Большую часть материалов, оставшихся после Потебни, можно разделить на три отдела: материалы для этимологии (словаря), для грамматики и записки смешанного характера.

В рукописях нашелся, между прочим, перевод части Одиссеи на малорусский язык размером подлинника. Судя по отрывкам, Потебня хотел дать перевод чисто народным языком, близким к стилю Гомера; и потому сделанное им начало перевода представляет труд, весьма интересный и в литературном, и в научном отношении.

Как преподаватель, А. А. Потебня пользовался большим уважением. Слушатели видели в нем человека глубоко преданного науке, трудолюбивого, добросовестного и талантливого. В каждой его лекции звучало личное убеждение и обнаруживалось оригинальное отношение к предмету исследования, продуманное и прочувствованное.

В течение 12 лет (1877—1890 г.) Потебня был председателем состоящего при Харьковском Университете Историко-филологического Общества и много содействовал его развитию.

После смерти Потебни изданы статьи его: "Язык и народность" в "Вестнике Европы" (1893 г., сент.); "Из лекции по теории словесности: басня, поговорка, пословица" (1894); разбор докторской диссертации г. Соболевского (в "Известиях Академии Наук", 1896 г.); 3-й томи. "Записок по русской грамматике" (1899).

Лингвистические исследования Потебни, в особенности главный его труд — "Записки", по обилию фактического содержания и способу изложения, принадлежат к труднодоступным, даже для специалистов, и потому имеет немалое значение их научное разъяснение в общедоступных формах. В этом отношении первое место занимают труды проф. Д. Н. Овсянико-Куликовского: "Потебня, как языковед и мыслитель", "Язык и искусство", "К психологии художественного творчества". Сравнительно более упрощенной популяризацией выводов Потебни служит брошюра г. Ветухова "Язык, поэзия, искусство". Обзор и оценка этнографических трудов Потебни даны проф. Н. Сумцовым в 1 т. "Современной малороссийской этнографии".

Сборник статей и некрологов о Потебне издан Харьковским Истор.-Филол. Обществом в 1892 г.; Библиографические указатели статей Потебни: г. Сумцова — в 3 т. "Сборника Ист.-Фил. Общ. 1891 г., г. Вольтера — в 3 т. Сборн. Акад. Наук 1892 г. и наиболее подробный г. Ветухова — 1898 г. — в "Рус. Филол. Вестн.", кн. 3—4. Из статей, изданных по выходе книжки "Памяти А. А. Потебни", изд. Харьк. Истор.-Филолог. Общ., выдаются по величине и обстоятельности: пр. Д. Н. Овсянико-Куликовского в "Киев. Стар." 1903 г., пр. Н. Ф. Сумцова — в 1 т. "Записок Импер. Харьковск. Университета" 1903 г., В. И. Харциева — в V вып. "Трудов Педагогич. Отдела" 1899 г., А. В. Ветухова — в "Русск. Филол. Вестнике" 1898 г., г. Кашменского в "Мирном Труде" 1902 г., кн. I, и В. И. Харциева в "Мирном Труде" 1902 г. кн. 2—3.

Проф. Н. Ф. Сумцов.

Оценили 27 человек

57 кармы