Проф. Иван Александрович Ильин.

«Христос научил нас, христиан, именно третьему исходу; главному, верному, духовному пути – свободе. Это не свобода произвола, личного интереса, страсти, жадности и греха; не свобода пустоты и хаоса; но свобода христианская , свобода покаянием очищенной совести , свобода предметно созерцающего духа , свобода, насыщенная любовью к Богу.

Именно об этой свободе читаем у ап.Павла: "но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу, в обновлении духа, а не по ветхой букве" (Рим.7:6).

А у ап.Иакова: "закон совершенный – закон свободы" (Иак.1:25);

"так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы" (Иак.2:12).

А у ап.Петра находим о сем исчерпывающе: "Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству от Господа; царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, … как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии" (1 Пет.2:14-16).

Согласно этому и при таком понимании слова апостола Павла "нет власти не от Бога" означают не разнуздание власти, а связание и ограничение ее.

"Быть от Бога" значит быть призванным к служению Богу и нести это служение; это связывает и ограничивает саму власть.

Это не значит, что власть свободна творить любые низости и мерзости, грехи и окаянства, и, что бы она не творила, - все будет "исходить от Бога" и все будет требовать от подданных, как бы гласом Божиим, совестного повиновения.

Но это значит, что власть устанавливается Богом для делания добра и поборения зла; что она должна править именно так, а не иначе. И если она так правит, подданные обязаны повиноваться ей на совесть.

Таким образом, призванность власти Богом – становится для нее мерилом и обязанностью, как бы судом пред лицом Божиим. А совестное, свободное повиновение подданных оказывается закрепленным, но и ограниченным этим законом. Поскольку же "ограниченным"? Постольку, поскольку живущий в сердцах подданных закон христианской свободы зовет их к лояльности или же возбраняет им эту лояльность.

И вот, именно к этой свободе, насыщенной любовью, совестью и предметным созерцанием, мы и должны обратиться за исходом, когда власть оказывается в руках сатаны, коему мы никак не можем и не хотим служить – ни за страх, ни за совесть.

Служить мы можем и должны одному Богу, ибо мы "рабы Божии"; Ему мы призваны служить свободно , так говоря и так поступая, как имеющие быть судимыми не по букве Писания, а по закону свободы.

И если оказывается, что по нашей свободной и предметной христианской совести (не по произволу и не по страсти!) – власть сия есть сатанинская, то мы призваны осудить ее, отказать ей в повиновении и повести против нее борьбу словом и делом, отнюдь не употребляя нашу христианскую свободу для прикрытия зла, т.е. не искажая голоса своей христианской совести, не прикрашивая дел сатаны и не возводя их криводушно к самому Христу; <…>

Это путь древний, православный. Впервые он был указан апостолами: "должно повиноваться больше Богу нежели человекам" (Деян.5:29). И затем на протяжении истории христианства этот путь был пройден многими святыми.

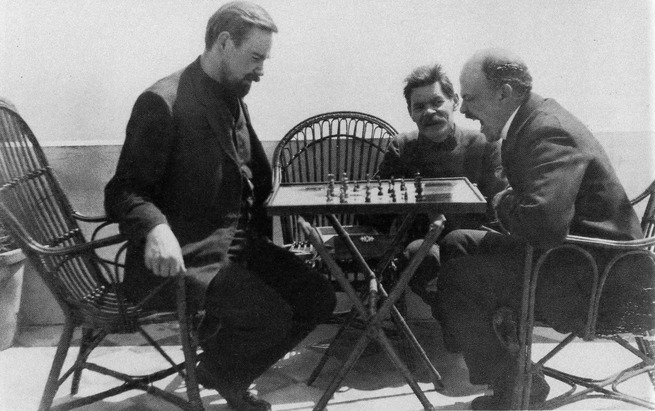

Чтобы указать только на историю России, вспомним: преп. Сергия Радонежского, подвигающего Дмитрия Донского на татарскую власть, как не установленную Богом; патриарха Гермогена, поднимающего Россию на богопротивную власть поляков, засевших в Кремле; и, наконец, патриарха Тихона, дословно писавшего коммунистам 19 января 1918 года:

"Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной".

"Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы".

И, написав так в своем первом послании к пастве, св. патриарх Тихон в течение ряда лет пребыл верным своему слову, а в 1921 году повелел тогдашнему митрополиту Московскому организовать сопротивление властям в деле изъятия церковных ценностей.»

Оценили 9 человек

15 кармы