Размещу здесь здесь облегченный (без библиографии и ссылочного аппарата) вариант своей статьи "К вопросу о начале государственных институтов Yeke Mongol Ulus" (опубликована в «Труды Международных нумизматических конференций “Монеты и денежное обращение в монгольских государствах XIII-XV веков”. IV МНК Болгар 2005 – V МНК Волгоград 2006», Институт Востоковедения РАН-Нумизматическая литература, М. 2008).

Вопросы государственного устройства державы Чингисхана одни из самых популярных в исследовательской литературе. Разброс мнений, оценок и классификаций по нему очень велик. Следует, однако, отметить два главные подхода у исследователей:

1). Монголы следовали общекочевнической парадигме создания имперских конфедераций (или чифдомов), для которых госинституты были внешними, направленными только на выживание в соседстве с развитыми оседлыми государствами и созданными как подражание им; 2). Полноценная государственность Yeke Mongol Ulus.

Системы аргументаций обоих подходов строятся как правило на одних и тех же исторических источниках, меняется лишь их интерпретация. Кроме того, источниковая база нередко представляет свидетельства, подтверждающие как первый подход, так и второй. Например сведения о неразвитом аппарате государственного управления времен Чингисхана и отчасти Угэдэя поддерживают первый подход. А вот хорошо развитое законодательство (как правило тут исследователи подразумевают «Великую Ясу»), появившееся уже у Чингисхана и несводимое (при всех стараниях ряда исследователей) к обычному праву – «работает» в пользу второго. Естественно, что исследователи, придерживающиеся определенного направления, вынуждены или объяснять, или даже дезавуировать те данные источников, которые не укладываются в логику их подхода к проблеме. (Подробнее см. новую монографию Н. Крадина и Т. Скрынниковой «Империя Чингисхана», М. 2006, где детально изложены позиции исследователей и их подходы).

Тем не менее, в данной статье автор хочет обратить внимание на такие свидетельства источников, которые слабо представлены в отечественной литературе по данному вопросу. Конкретно – по законодательной системе Yeke Mongol Ulus. Речь будет идти о данных китайских источников по законодательству Чингисхана – о «Великой Ясе» и не только. По «Великой Ясе» следует развеять недоразумение, иногда встречающееся у отечественных исследователей, что она не представлена в официальной истории монгольской династии Юань, а в основном известна из мусульманских источников, что естественно трактуется как свидетельство поздней кодификации ее и, соответственно, «Великая Яса» дезавуируется в качестве доказательства развитого госустройства Yeke Mongol Ulus. Данное недоразумение проистекает из использования основной массой отечественных исследователей единственного (до недавнего времени) доступного перевода на русский язык фрагментов «Юань ши», т.е. «Истории первых четырех ханов из Дома Чингисова» о. Иакинфа (Бичурина).

Действительно, в его переводе отсутствует упоминание о «Великой Ясе», которое на самом деле есть в тексте оригинального источника, т.е. «Юань ши». Приведем точный перевод из самого начала анналов царствования Угэдэя, т.е. 1229 г.:

«Первым делом был установлен придворный этикет, родственники старшего поколения августейшего рода все совершили поклоны. Была обнародована Великая Яса, по-китайски – "Великие законы и распоряжения"».

Причем в тексте «Юань ши» написано Да чжа-са, т.е. Великая Яса – тут само слово ‘яса’ передана транскрипцией “чжа-са”, точно передающим старомонгольское слово “чжасак”. Как видим далее, в тексте кроме транскрипции китайские сводчики «Юань ши» дали еще и китайский перевод понятия «Великая Яса». А еще под 6-м годом каанства Угэдэя вообще приводится довольно значительный фрагмент «Великой Ясы», новую редакцию которой приняли на курултае данного, 1234 г., о чем нам известно от Рашид ад-Дина. Таким образом, на самом деле «Юань ши» подробно фиксирует тот факт, что уже на раннем этапе империи Чингисхана китайские источники не просто знали о существовании «Великой Ясы», но знали и ее состав – собственно ясы и билики, что передано через китайское название «Да фа-лин» (т.е. китайская калька с монг. «Еке чжасак билик»), которым китайскими сводчиками разъясняется собственно монгольское название. Более того, значительная часть «Великой Ясы», относящаяся к воинским преступлениям, сохранена в составе «Юань ши», причем в более полном варианте, чем в мусульманских источниках.

Перейдем к еще одному источнику о законодательстве Чингисхана на раннем этапе Yeke Mongol Ulus, который вообще не встречается в качестве аргументации у отечественных исследователей проблемы. Речь идет о т.н. «Пяти положениях, разделенных на правила», известных из жизнеописания Го Бао-юя в «Юань ши». Приведем весь текст, как весьма важный для понимания:

«[Го] Бао-юй вывел войска и сдался. Мухали рекомендовал [Го Бао-юя] Тай-цзу (храмовое имя Чингисхана при Юань - Р.Х.), [а тот] спросил о стратегии взятия Центральной равнины (т.е. Китая - Р.Х.). Го Бао-юй ответил так: "Силы Китая большие, нельзя пренебрегать [ими]! Ярость и храбрость разных [племен] фань на юго-западе возможно использовать, но для этого следует прежде всего захватить их. Если же целью является Цзинь, то там стремления [императора] обязательно осуществятся". И еще доложил [Го Бао-юй]: "В начале основания государства следует обнародовать новые указы". Государь последовал этому. Были опубликованы "Пять положений, разделенные на правила":

– В случае выступления войск в поход не дозволяются самочинные расправы и убийства.

– Наказания по суду: смертная казнь только за повторное преступление (тяжкие преступления), а в других случаях, за различные вины решительно наказывать тонкими батогами, определяя [количество ударов] по обстоятельствам [дела].

– Военные дворы: из [военных дворов] монгольских и сэмужэнь – каждый совершеннолетний мужчина идет в армию, а что касается [военных дворов] ханьцев, имеющих 4 цина пашни и трех совершеннолетних мужчин, то в армию призывается один [человек от двора]; совершеннолетними мужчинами считаются пятнадцатилетние и старше, а в 60 [лет] – заканчивают [службу] по старости. Дворы почтовых ямов приравниваются [во всем этом] к военным дворам.

– Земли [дворов] простого народа и мастеровых – не более 1 цина [площадью каждый] (букв. «простой народ и мастеровые – ограничиваются землей [площадью] в 1 цин» - Р.Х.);

– Что касается буддистских и даосских монахов, которые не приносят пользы государству, а также тех, кто наносит ущерб простому народу, то запретить все группировки лиц подобного рода.

Все [эти установления] были составлены [Го] Бао-юем».

Перечисленные в данных «Пяти положениях» пункты так или иначе подтверждаются другими источниками. Но важнее другое – их принятие можно довольно точно датировать, несмотря на отсутствие прямой даты в тексте самого жизнеописания. Дело в том, что последний пункт этих «Пяти положений» не мог существовать позднее 1223 г., когда Чингисхан подарил привилегии даосским монахам, причисленным по «Пяти положениям» к лицам, «которые не приносят пользы государству» и которых надо запретить. В китайской литературе обычно датируют «Пять положений» 1212 годом, механически ориентируясь на место данного пассажа между имеющимися в тексте жизнеописания датами. Между тем комплекс наших знаний о политике Чингисхана по отношению к Цзинь указывает, что в 1212 г. он еще не ставил задачу завоевания ее земель, данная политика оказалась возможной не ранее падения Пекина в 1215 г.

Наиболее вероятным представляется, что данные «Пять положений» были приняты синхронно с назначением Мухали полномочным наместником Чингисхана (в китайских источниках он называется «главноуправляющим в провинциях и ведущим дела от имени императора» и «временно замещающим императора», см. его жизнеописание в «Юань ши» и «Мэн-да бэй-лу») осенью 1217 г. Незадолго до этого назначения, Го Бао-юй, бывший на службе у Мухали, не смог выполнить приказа Чингисхана по привлечении на сторону монголов провинциальных цзиньских властей. И возможно результатом этой неудачи и стали размышления о способах завоевания симпатий китайского населения на сторону монголов, вылившиеся в составление проекта «Пяти положений». Кроме того, именно с 1217 г. Мухали становится единолично ответственным за политику завоевания Цзинь, при том, что собственно монгольских войск, после ухода Чингисхана с основными силами за запад, у него было примерно треть от общего числа – остальные силы составляли китайцы и кидани. Поэтому именно на них делалась ставка и за счет них в указанный период формировалась т.н. «Черная армия», внесшая крупный вклад в завоевание монголами севера Китая. План Го Бао-юя с основными принципами монгольской политики по отношению к землям Цзинь, населенным в основном китайцами, полностью укладывается в стратегию Мухали. Поскольку с 1219 г. Го Бао-юй уже находится не в Китае, а в Мавераннахре, то время подачи им проекта «Пяти положений» и утверждение его Чингисханом должно приходиться на 1217-1218 гг.

Таким образом, в 1210-1220-х годах у монголов были в наличии довольно продуманные законодательные системы, кодифицированные и далеко ушедшие от норм типа «варварских правд». При этом следует подчеркнуть фундаментальный факт – имелись 2 системы, имевшие разную область применения: «Великая Яса» для кочевого населения империи, и своды законов и правил для оседлого населения. И это приводит к выводу, который возможно поможет понять вышеуказанную двойственность в известиях источников касательно сложности и законченности государственного аппарата Yeke Mongol Ulus. Дело в том, что подобная модель государства уже существовала – это было государство киданей Ляо, которое начавшись с кочевой имперской конфедерации впервые взяло в свое управление оседлые земли Китая. В Ляо тоже существовали отдельно государственные институты для управление как кочевым, так и оседлым населением. Согласно новому взгляду на роль киданей в истории Восточной Азии (см. статью Г. Пикова «Безмолвствующая культура киданей»// «Altaica X», М.: ИВ РАН, 2005), очищенному от китаецентрической позиции основных источников о Ляо (модель «варварская периферия – имперский центр»), кидани формировали новую цивилизацию из кочевого и оседлого населения, с одной стороны китаезируя кочевую элиту (правящую), но при этом сохраняя многое из своей степной культуры, а с другой – втягивая китайское население своей империи в новое единое культурное сообщество, которое Г. Пиков (автор упомянутых концепций в отношении Ляо) называет «северным вариантом империи» (куда он включает Ляо, Цзинь, монгольскую империю и маньчжурскую Цин), в противопоставлении «южному варианту империи» (Сун и Мин). Возможность трансляции киданьского опыта была тем более простым делом для монголов, что уже на самой заре Yeke Mongol Ulus на службе Чингисхана имелись кидани и чжурчжэни – администраторы, военные и ученые самого разного калибра. Достаточно упомянуть, что такие кидани, как братья Елюй Ахай и Елюй Тухуа, одни из крупнейших монгольских полководцев, перешли к Чингисхану в 1204-1205 гг., а перед войной с Цзинь в 1211 г. на службе у Чингисхана, по свидетельству китайских источников, было уже множество перебежчиков из Цзинь – как киданей и китайцев, так и даже чжурчжэней.

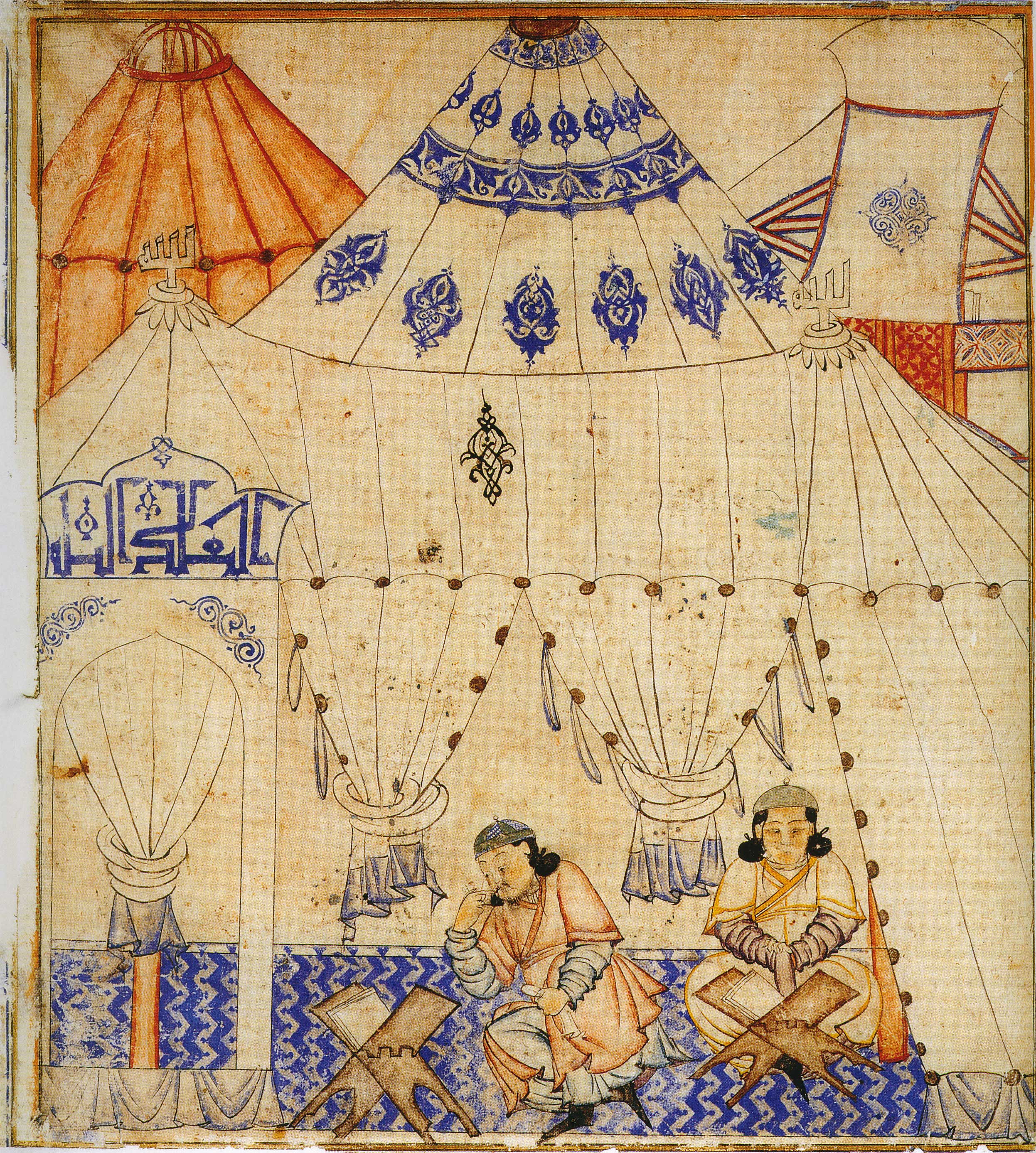

Придворные монгольского ильхана читают книги установлений (персидская миниатюра начала XIV в.)

Оценили 16 человек

26 кармы