Здравствуйте, уважаемые читатели. Предлагаю посмотреть на проблему немцев-историков в нашей истории с позиции задач самой академии наук. И для начала, немного предыстории. Недавно Евгений Медников озадачил меня вопросом, а были ли у нас в России до академии наук учёные. Оказывается, были :о) Была даже своя академия, но не Академия наук, а:

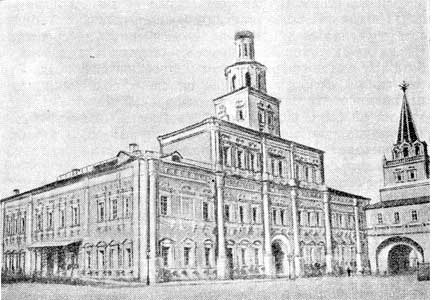

Славяно-Греко-Латинская Академия была основана в 1687 году как первое высшее учебное заведение России. Академия была создана по инициативе Симеона Полоцкого (учителя царских детей) и его последователя Сильвестра Медведева.

Симеон Полоцкий (слева) и Сильвестр Медведев (справа)

Первым документом Академии была «Академическая привилегия», переданная на учреждение царю Феодору Алексеевичу в 1682 г., в которой устанавливался статус Академии равный статутам западноевропейских универститетов. Академия исторически была сформирована как всесословное высшее образовательное учреждение. Целью создания Академии была подготовка образованных людей для государственного и церковного аппаратов.

По мнению Полоцкого в Академии должны были "обучать славянскому, греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, философии) и богословию".[3]

Первыми преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены открытая еще в 1682 г. Типографская и созданная в 1685 г. Богоявленская школы) стали два известных греческих ученых монаха – братья Иоанникий и Софроний Лихуды. Обладавшие энциклопедическими знаниями доктора Коттонианской Академии в Падуе, профессора и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на Руси высшего учебного заведения. В 1701 г. Петр I придал школе статус государственной академии.

Библиотека Академии была самой обширной и лучшей в то время в России.

Обучение в Академии первично составляло 12 лет. Многие учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в другие школы – навигацкие [первая была открыта в Москве в 1701г.], инженерные, медицинские, так как хорошо владели иностранными языками. Учеников из бедных слоев населения отсылали за границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а не только в России. С 1721 г. в ней стали обучаться иностранцы, которые были приравнены к русским учащимся.

В начале своего существования Академия находилась в совместном государственном и церковном управлении (как многие классические европейские университеты того времени) и готовила, главным образом, переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, руководителей высших государственных должностей и дипломатов, преподавателей, причем не только для России, но и для других славянских стран.[1] (в первые годы существования Академии количество учеников не достигало 200 человек - Взор)

Следом за Академией усилиями Петра стали появляться и школы.

Школа математических и навигационных наук. Сухарева башня. Директор школы – профессор Г. Фарварсон (Англия)

Первыми были "профессиональные школы: аптекарская, типографская, морская, строительная и др. В этих школах помимо профессиональных предметов ученики изучали родной язык, иностранный язык, арифметику, политику, философию и др. общеобразовательные предметы. По преимуществу школы создавались для дворянских детей, но сословный порядок часто нарушался. У молодого царя были амбициозные планы: он мечтал о выходе России к морям, в том числе к незамерзающим. Но чтобы достичь этой цели, нужна была сильная армия с современным оружием и грамотными военными специалистами. Для подготовки офицерских кадров Петр создал две военные школы: Бомбардирскую (школу артиллеристов) и Преображенскую (школу пехотинцев)... Позже появились и морские, инженерные, медицинские военные школы. - [2]

А что же Европа?

Германская академия естествоиспытателей - Леопольдина

В XVII столетии в Европе интенсивно развивались наука и научные организации: в 1603 г. в Риме возникла Академия Линчеи, в конце XVII-начале XVIII в. - академии в Турине, Болонье, других итальянских городах, в 1635 г. - Французская академия (занималась проблемами языка и литературы), в 1652 г. - германское Общество испытателей природы, положившее начало современной Германской академии естествоиспытателей (именуемой Леопольдина), в 1660 г. - Королевское общество в Лондоне, в 1666 г. - Парижская академия наук, в 1700 г. - Научное общество в Берлине, в 1739 г. - Шведская королевская академия наук. Мысль организовать в России научно-учебные центры, подобные университетам и академиям Западной Европы, появилась у Петра I после личного знакомства с этими учреждениями в Европе. Во время своего визита в Англию в 1698 г. царь посетил Королевское общество, университет в Оксфорде, музеи, лаборатории. Увиденное произвело на него большое впечатление. Напомним, что до XVIII в. в России существовало около 12 учебных заведений, которые можно условно отнести к специализированным или высшим, среди них стоит особо отметить Славяно-греко-латинскую академию, основанную в 1685 г.

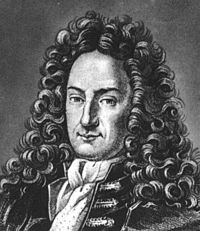

Петр I неоднократно возвращался к этой идее, в частности в письмах к крупнейшему немецкому ученому и философу Х.Вольфу в 1719 г. (переписка Вольфа с российскими царями, государственными деятелями и организаторами научной деятельности в России продолжалась в течение 37 лет, с 1716 по 1753 г.) и при обсуждении с Г.В.Лейбницем программы культурных и просветительских реформ в России (1711, 1712, 1716 гг.). Петр познакомился с Лейбницем в 1711 г. во время пребывания в Германии, они несколько раз встречались]. В 1712 г. царь назначил его тайным юстиц-советником, поручив опекать науку, Лейбниц написал проект первого устава Академии. Так идея необходимости «заведения наук» в России была не только воспринята русским монархом, но и получила самую квалифицированную интеллектуальную поддержку ведущих европейских ученых.

Окончательно план создания Академии наук сформировался у Петра I во время его последующих заграничных путешествий. ... По возвращении на родину царь решил создать аналогичное учреждение в России. В 1718 г. на тексте доклада своего советника Г.Фика Петр поставил резолюцию: «Сделать академию». Он полагал: «...иностранцы узнают, что и у нас есть науки, и перестанут почитать нас презрителями наук и варварами». Таким образом, основание Академии имело важное политическое значение, демонстрируя стремление России соответствовать европейскому уровню не только в военно-технической области, но и в сфере просвещения.

... в 1721 г. за границу был послан придворный библиотекарь И.Д.Шумахер. Ему была дана инструкция о подборе научных кадров. Он должен был проехать по Франции, Германии, Голландии и Англии в поисках ученых, согласных переселиться в Россию. Шумахер посетил Королевское общество в Лондоне и Академию наук в Париже. Ее секретарю, Б.Фонтенелю, он передал приглашение Петра I французским ученым приехать в Россию.

... был объявлен краткий именной указ Сената от 28 января (8 февраля) 1724 г.: «О Академии и о сумме на содержание оной», в нем говорилось, что Его императорское величество указал учинить Академию, в которой бы учились языкам и прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги . Как видим, идея «продвигалась» в жизнь усилиями европейски образованных людей, а к числу первостепенных задач деятельности Академии было отнесено обучение иностранным языкам и перевод полезной литературы.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (француз)

... Таким образом, в 1724 г., с отставанием от Европы в несколько десятков лет, Академия была создана - по модели, предложенной Лейбницем. «Академия целиком и полностью ориентируется на европейские образцы, а форма ее организации, в которой представлены три класса (первый - класс математики и связанных с ней наук, второй - физики и третий, названный классом «гуманиора, гистории и права»), устроена по примеру Берлинской». Тесные политические и династические связи русского самодержавия с германскими государствами предопределили преобладание немецкого начала и организующую роль в отечественной науке немецких ученых. Можно говорить о постепенной смене немецкого влияния в русской Академии на французское, а затем и английское, что соответствует переходу политической гегемонии от Фридриха Великого к Наполеону Бонапарту, а затем - к Веллингтону и Дизраэли. Но все же влияние немецкой традиции представляется более сильным: даже в конце ХVIII-начале XIX в., когда в Европе первенствовала французская наука, в качестве преподавателей в Россию чаще всего приглашали немцев. Особая роль в российской науке отводится традициям немецкой академической культуры, основанной на высокой эрудиции, строгом критическом анализе фактов, неукоснительном соблюдении норм и правил цивилизованной полемики.

Однако если в берлинской «Генеральной инструкции» большое место занимало положение о познании мира во славу Божию, то Петербургская академия не была ориентирована на религию. Царь считал, что в русской Академии должны были присутствовать естественнонаучные и гуманитарные дисциплины, но без философии и богословия. Отсутствие последних он аргументировал тем, что в России уже есть учебное заведение, которое занимается этими науками, - Славяно-греко-латинская академия.

Другим маяком для российской науки было Королевское общество в Лондоне, ... подчеркнем, что исходным образцом для русской Академии (как и немецкой) была все же Парижская академия наук, кардинально отличавшаяся от лондонского Королевского общества - самофинансирующейся организации...

Принципиальными отличиями Петербургской академии наук были те, что она финансировалась государством и создавалась как учреждение, занимающееся наукой, в то время как западноевропейские организации, в большинстве случаев частные или общественные, существовали на пожертвования и преимущественно подводили итоги научных исследований, выполненных в многочисленных университетах.

По замыслу царя, учитывавшего специфику России, отечественной Академии наук не следовало в точности повторять ни одну из западноевропейских академий. Комплексное учреждение, необходимое, по мнению Петра, именно России, не имевшей до сих пор светской образовательной традиции, включало собственно Академию наук и два учебных заведения при ней - университет и гимназию. Петровская идея создать академический университет увенчалась успехом далеко не сразу. По уставу профессора должны были читать в нем лекции, готовя себе научную смену. Поскольку слушателей в России набрать не удалось, то из Германии решили выписать не только профессоров, но и студентов. Их приехало восемь, а поскольку профессоров было все-таки вдвое больше, то, дабы следовать уставу, профессора ходили на лекции друг к другу. Из числа выпускников академического университета, недолго просуществовавшего, выдающимися личностями стали С.П. Крашенинников, М.В. Ломоносов, С.Я. Румовский и первые профессора Московского университета А.А.Барсов и Н.Н.Поповский.

Европейские ученые в истории отечественной науки. Иностранцы сыграли большую роль не только в выборе модели организации науки в России, но и в становлении практических исследований, школ и институтов в России. За период от основания Академии в 1725 г. до 1741 г. в ней было 50 академиков, около 40 из них немцы. Вплоть до 1742 г. (более полутора десятков лет) единственным русским членом Академии наук был адъюнкт математик В.Е.Адодуров. В середине XVIII в. в Санкт-Петербурге из 107 членов Академии наук лишь 34 были русскими. Ситуация мало изменилась и в конце XVIII столетия: в 1799 г. из 111 членов Академии 76 были иностранцы (68 немцы) и только 26 - русские.

Новгородец Василий Евдокимович Адодуров - русский учёный, математик, переводчик и лингвист http://dic.academic.ru/dic.nsf...

Первыми академиками в России были немцы Л.Л.Блюментрост, И.Х.Буксбаум, Х.Мартини, И.П.Коль, Г.Б.Бюльфингер, Х.Гольдбах, М.Бюргер, И.Г.Дювернуа, Г.З.Байер. И.С.Бекенштейн, Ф.Х.Майер, Х.Ф.Гросс, французский астроном Ж.Н.Делиль, швейцарские математики Я.Герман и братья Бернулли; всего в августе 1726 г., когда Академия открывалась, в ней насчитывалось 16 человек, 12 из которых были немцами. Часть европейских ученых надолго задержались в России. Так, выдающийся астроном и географ, член трех европейских академий Ж.Н.Делиль вместо положенных по контракту четырех лет проработал в России 22 года. Именно Делиль провел астрономические вычисления долготы Петербурга, ему же принадлежала идея пушечных сигналов точного времени. Среди тех, кто отдал большую часть своей жизни новой родине и науке, формировавшейся на ее просторах, - Герард Фридрих (Федор Иванович) Миллер. Приехав в Петербург 20-летним студентом, он навсегда остался в России (умер в 78 лет). Приняв российское подданство, выучив русский язык, Миллер внес гигантский вклад в отечественную науку. В целом из первых ученых-иностранцев 65% оставались в России более 5 лет, 35% - более 10, 20% задержались на более продолжительный срок [16, с. 48]. Среди них Я. фон Штелин, прослуживший в Академии полвека, П.С.Паллас - 43 года, И.Э.Фишер - 40 лет, К.Ф.Вольф и И.Г.Георги - около 30 лет.

История становления отечественной науки и образования не была исключением из общего правила: приглашение зарубежных ученых было распространенным явлением в рассматриваемую эпоху: например, в Парижской академии наук работало немало ученых. приглашенных из Италии, президентом английского Королевского общества был немецкий ученый, в Прусской академии наук французов было больше, чем немцев.[4]

=

Ребят, я, может, что и не понимаю: приглашать на княжество не возбраняется, а приглашать для развития науки - нет? А наши российские учёные за границу не утекали?

=

Взращивание собственных кадров заняло не одно десятилетие и было неизбежно сопряжено с ревностными отношениями между европейскими учителями и отечественными учеными. Первые русские члены Академии появились в 1740-1760-е годы. Но их было очень мало, и они не могли изменить общей ситуации, провоцировавшей постоянные конфликты на национальной почве (вспомним, например, известное противостояние М.В.Ломоносова и И.Д.Шумахера. Ломоносов, случалось, захмелев, поколачивал своих коллег-немцев, те, в свою очередь, характеризовали его латинскими словами следующего смысла: «груб, подл, нагл, алчен безмерно, ругатель беспримерный»). Русские студенты Академии выступили против Шумахера, обвинили его в присвоении казенных денег, злоупотреблении властью и систематическом преследовании местных уроженцев. Политическая смута послепетровского периода, безграничное самовластье Шумахера, заведовавшего канцелярией Академии, вынудили многих ученых, в том числе знаменитого Л.Эйлера, покинуть Россию. Современник, адъютант Миниха Манштейн, свидетельствовал, что вся польза, полученная русским образованием от Академии в 20 лет ее существования, состояла в издании календаря, академических ведомостей на латинском и русском языках и вербовке нескольких пар немецких адъюнктов с 600-700 руб. жалованья. Якоб фон Штелин, проживший в России 50 лет и сделавший блестящую карьеру, в своих записках и заметках высказывался о коллегах-академиках мстительно и нелицеприятно. По его мнению, пользу российской Академии наук приносили только немцы и швейцарцы. Русские, утверждал Штелин, настолько запоздали в своем развитии, что еще не усвоили идей Коперника. История других европейских академий показывает, что эта критика в России была сродни аналогичным нападкам, которым подвергалась академическая наука в ранний период в других странах .

Противостояние «немецкой партии» и русских ученых негативно сказывалось не только на общей атмосфере научного сообщества, но и на самой науке. Так, в конце 1730-х годов В.Н.Татищев (человек европейского кругозора, работавший в 1713-1714 гг. в Королевской библиотеке в Берлине) подготовил к печати «Русскую правду» и «Судебник» 1550 г., «но их публикация была блокирована, ибо они являлись памятниками русского права и свидетельствовали против версии о норманнском происхождении законов на Руси».

Итак, характерными особенностями российской интеллектуальной жизни 1730-1780-х годов было пренебрежительное отношение западных ученых к русским и соперничество между немцами и французами. Но и позже, в XIX в., когда многие русские ученые были избраны членами Академии наук, а в регламенте (1803 г.) было записано, что при выборах «при равных достоинствах ученый российский предпочитается иноземцу», внутри продолжали существовать «немецкая» и «русская» партии, многие продолжали сетовать на засилье «немцев» в русской науке. «Пересадка» чужеродной академической структуры в российские условия была длительной и сложной. Она прошла через отторжение, конфликты, национально-корпоративное расслоение, недоверие и общественную неприязнь...

Лишь в первой половине XIX в. число русских и иностранных членов сравнялось, большинство русских академиков наблюдалось только во второй половине XIX-начале XX в...

Особого упоминания заслуживают экспедиции в отдаленные районы Российской империи, начавшиеся с 20-х годов XVIII в. Организовывались они большей частью под руководством или при активном участии немецких ученых, которые чрезвычайно много сделали для исследования и освоения территорий нашей страны. Среди тех, кто внес значительный вклад в изучение Крайнего Севера России, Зауралья, Алтая, Дальнего Востока, Русской Америки в XVIII в. - Д.Г.Мессершмидт, Ф.И.Страленберг, Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, В.Беринг, М.Шпанберг, Г.В. Стеллер, Д.Биллингс, И.Э.Фишер, П.С.Паллас, И.П.Фальк, И.Г.Георги. За крупными фамилиями обычно остаются в тени «рабочие лошадки» экспедиций - натуралисты, художники-иностранцы - К.Г.Мерк, Берхан, Лирнезиус и многие другие. В 1776 г. с использованием данных научных экспедиций была составлена «Новая генеральная карта России». Русская картография переориентировалась в соответствии с европейскими научно-техническими представлениями о построении точной карты.

Первое в отечественной истории кругосветное путешествие (1803-1806 гг) совершил И.Ф.Крузенштерн (астрономом в его экспедицию был назначен швейцарец И.К.Гонер), у берегов Антарктиды побывала экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена, полярные моря исследовал Ф.П.Литке. М.М.Гендешторм в 1808-1810 гг. руководил экспедицией по исследованию и съемке Новосибирских островов и побережья Северного Ледовитого океана. В 1826 г. И.Менге собрал большую коллекцию минералов южного Урала, определив три новых. В 1829 г. по заданию Николая I прусские ученые А. фон Гумбольдт, Г.Розе и Х.Г.Эренберг исследовали территории Урала и Сибири. Организуя экспедицию Гумбольдта, министр финансов Е.Ф.Канкрин ожидал от авторитетного немецкого ученого обоснованного отзыва о запасах золотоносных и серебряных руд на Урале, возможностях найти новые месторождения. Гумбольдт не только подтвердил перспективность разработки золота («Урал - настоящее Эльдорадо, и я уверен, что скоро здесь будут открыты новые месторождения золота и платины»), но и указал на необходимость рационализации добычи руды и плавки металла...

По самым приблизительным подсчетам в течение ХУШ-начала XX в. в европейских университетах обучалось и стажировалось более 20 000 человек из России. (Для сравнения: с 1859 по 1900 г. все российские университеты подготовили порядка 58 000 специалистов)...

Результаты и исторические уроки. Таким образом, выработка и передача научных знаний в России на протяжении ХVIII-XIX столетий осуществлялась во многом благодаря интеллектуальным усилиям не только русских, но и иностранных ученых. В первые десятилетия существования Академии наук в России это было чисто западное учреждение, плохо приживавшееся на местной почве. Даже жен иностранные ученые выбирали почти исключительно из своей собственной религиозной, языковой и культурной среды. Колония ученых немцев долгие годы проводила заседания на родном языке, издавала печатный орган и практически воспроизводила сама себя, не находя понимания среди русских учеников. После появления собственно русского академического «ядра» две фракции вступили в полосу напряженного взаимодействия, которое по мере расширения русского представительства в ученых кругах и укоренения европейских ученых в России закончилось тем, что русские ученики освоили современные им знания. Однако в основном этот процесс завершился не ранее середины XIX в. До этого Академия наук обоснованно воспринималась как «немецкая», и это наименование сохранялось несмотря на то, что немецкое влияние менялось на французское (при Елизавете и Екатерине II) или английское (при Александре I и Николае I).

Заложенный в XVIII в. волею Петра I и неустанным трудом десятков и сотен ученых как русского, так и иностранного происхождения фундамент отечественной науки оказался устойчивым, сумев выдержать все пертурбации почти трех веков. Золотой сплав европейских традиций организации науки, рациональных знаний и природной живости пытливого русского ума обогатил мировую науку, стимулируя, в свою очередь, со второй половины XIX в. творческий научный поиск ученых Европы и Америки. Расцвет русской науки во второй половине XIX-начале XX в. описан в многочисленных публикациях.

Имена таких великих русских ученых, как Н.И.Пирогов, Н.И.Лобачевский, А.М.Ляпунов, Н.Е.Жуковский, С.В.Ковалевская, А.С.Попов, Н.И.Костомаров, П.Л.Чебышев, И.М.Сеченов, B.В.Марковников, Д.И.Менделеев, А.М.Бутлеров, И.П.Павлов, В.И.Вернадский, С.И.Со-ловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов и др., знают во всем мире. Таким образом, укорененная в богатой европейской культурной традиции русская наука дала мощную молодую поросль, обещая дальнейший прогресс и новые блестящие результаты. [4]

Източники:

1 - http://www.sgla.ru/istoriya

2 - http://www.rosimperija.info/po...

3 - http://www.krugosvet.ru/enc/is...

4 - http://cyberleninka.ru/article...

5 - http://cyberleninka.ru/article...

Предыдущие статьи по теме:

1 - Попа-ались на вранье, опять! https://cont.ws/@metafor/53434...

2 - Историк Герард Фридрих Миллер, как слишком уж удобная мишень https://cont.ws/@metafor/53598...

3 - Историк Герард Фридрих Миллер, как слишком уж удобная мишень - 2 https://cont.ws/@metafor/53677...

4 - Историк Герард Фридрих Миллер, как слишком уж удобная мишень - 3 https://cont.ws/@metafor/53758...

5 - Весы истории Ломоносов или Миллер? https://cont.ws/@metafor/53867...

Оценили 17 человек

31 кармы