Увы, я не пророк.

Я лишь поэт, который славит время,

Живое, уплотненное до взрыва,

Великое для жизни всей земли...

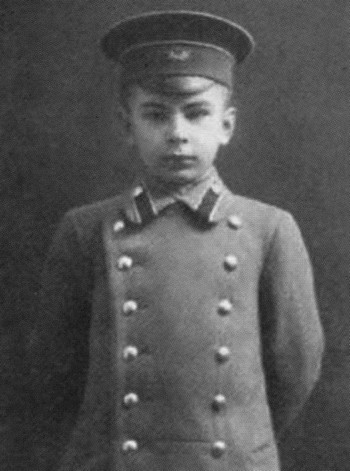

В 1901 году в Москве в семье Александра и Ольги Луговских родился добрый мальчик Володя. Семья была благополучной и интеллигентной. Отец, преподаватель литературы, знал двенадцать языков. Мать, в прошлом певица, преподавала музыку. А на стенах висели подлинники Левицкого и Саврасова. («Грачи прилетели», помните? Вот эти грачи как раз принадлежали Луговским.)

С этими картинами связана целая история. В 40 лет Александра Фёдоровича Луговского хватил жесточайший инфаркт. Володя читал ему вслух — отцу запретили даже перелистывать страницы. Бессильные веснушчатые руки поверх одеяла.

Лежал так целый год. Володя, совсем мальчик, сказал матери: «Я буду вместо отца». Мать влезла в долги и сделала отцу непомерно дорогой подарок, купив картину Саврасова «Грачи прилетели».

Раскрыли двери спальни — отец увидел картину и единственный раз во взрослой жизни заплакал. От счастья. После этого случилось чудо и болезнь пошла на убыль. Чуть позже, на радостях, Луговские ещё и Левицкого приобрели.

Мальчик был, действительно, добрым, нежно ухаживал за родившимися после сестренками. Учился, ненавидел математику, но обожал историю, географию, языки (латынь, немецкий, французский, английский), мечтал о плаваниях и путешествиях, был влюблён, начитавшись, в Среднюю Азию. Хорошо пел и играл на рояле. Позже он напишет:

«Жизнь была ласковая, тоненькая, палевая,

Плавная, как институтский падекатр.

Ровными буграми она выпяливала

Блока, лаун-теннис и Художественный театр».

А еще мальчик мечтал быть героем.

Начинается Мировая война. В 1916 году после гимназических уроков Владимир помогает ухаживать за ранеными в госпитале, что неподалеку. А за 1916 годом приходит 1917-й, и он, уже не мальчик, носится по всему городу, стараясь быть свидетелем всего самого важного, болея при этом за большевиков. (Слово «болея» здесь абсолютно точное, «болельщик» сам не играет.) В 1947-м, в юбилейных строчках, опишет, что было так:

Я мальчишкой бежал по твоим переулкам,

Осень глотал, качался от пуль.

Прожектор ворочал белёсыми буркалами.

Сыпался первый морозный пух.

В 1918-ом, окончив гимназию, юноша отправляется на Западный фронт, где пребывает то ли в Полевом контроле (это такая хозяйственно-финансовая служба), то ли в военно-полевом госпитале, но заболевает сыпным тифом. Пролечив все последствия сыпного тифа, Луговской устраивается в милицию и получает должность младшего следователя при Московском уголовном розыске. Участвует в разгроме Хитрова рынка, который стал фактически государством в государстве: сеть притонов и бандитских хаз вступила в противостояние с новой советской властью и милицией. Луговской несколько раз участвует в погонях и перестрелках. Хитровку задавят и рассеют.

Он поступает в Главную школу Всевобуча (всеобщее военное обучение трудящихся — по 96-часовой программе в течение восьми недель), заканчивает её (там на выпускном звучит курсантская «Венгерка» — из которой потом вырастет классическое стихотворение Луговского):

Сегодня не будет поверки,

Горнист не играет поход.

Курсанты танцуют венгерку, -

Идёт девятнадцатый год.

В большом беломраморном зале

Коптилки на сцене горят,

Валторны о дальнем привале,

О первой любви говорят.

На хорах просторно и пусто,

Лишь тени качают крылом,

Столетние царские люстры

Холодным звенят хрусталём.

Комроты спускается сверху,

Белесые гладит виски,

Гремит курсовая венгерка,

Роскошно стучат каблуки.

Летают и кружатся пары -

Ребята в скрипучих ремнях

И девушки в кофточках старых,

В чинёных тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает

Огромные медные рты.

Полгода не ходят трамваи,

На улицах склад темноты.

И холодно в зале суровом,

И надо бы танец менять,

Большим перемолвиться словом,

Покрепче подругу обнять.

- Ты что впереди увидала?

- Заснеженный, чёрный перрон,

Тревожные своды вокзала,

Курсантский ночной эшелон.

Заветная ляжет дорога

На юг и на север - вперёд.

Тревога, тревога, тревога!

Россия курсантов зовёт.

Навек улыбаются губы

Навстречу любви и зиме,

Поют беспечальные трубы,

Литавры гудят в полутьме.

На хорах - декабрьское небо,

Портретный и рамочный хлам;

Четвёртку колючего хлеба

Поделим с тобой пополам.

И шелест потёртого банта

Навеки уносится прочь.

Курсанты, курсанты, курсанты,

Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,

Пока не сыграли поход,

Гремит курсовая венгерка…

Идёт -

девятнадцатый год.

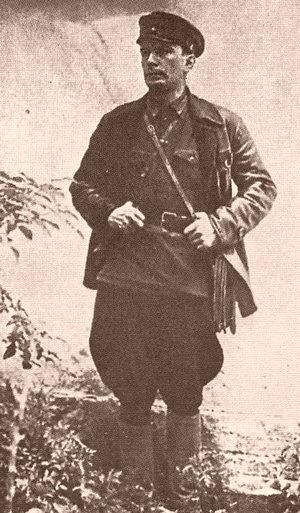

Луговской становится профессиональным военным и проходит полный круг должностей: от курсанта до командира и политработника Западного фронта.

В 1922 году Луговской возвращается в Москву и поступает на службу в Кремль: гренадерского роста красавцы актуальны во все времена. Он служит в Управлении внутренними делами Кремля и в Военной школе ВЦИКа. Становится свидетелем последнего приезда Ленина в Кремль. В 1924 году демобилизуется с правом ношения военной формы.

Благополучие семьи уже давно закончилось. Еще в 1918 году, чтобы прокормиться, было продано всё, что удалось продать. Отец, Александр Федорович, сумел организовать в Подмосковье первую в стране колонию для беспризорников. Там они работают в поле, ухаживают за скотиной (чтоб заработать на еду), а в свободное время их ещё и учат.

А с Владимиром в эти годы происходит нечто... Позднее Луговской вспоминал, что «лет в девятнадцать из меня прямо-таки попёрли стихи». Он их читает дома, семье и друзьям семьи — поэтам В.Брюсову и К.Бальмонту. Те одобряют, но советуют еще поработать над формой и с печатанием пока не спешить. Особенно строг в этом отношении отец. Даже, когда по инициативе Луначарского, в «Новом мире» (1925 г.) было опубликовано одно стихотворение Луговского, отец берет с Владимира обещание не печататься еще, по крайней мере, год. Но чему быть, того не миновать—поэт родился!

И волк серый рыщет, и половец свищет,

И бьётся в кольчугу стрела.

Но миг… и вот сеча в звериной отваге

На дальнем безвестном пути.

Старинные песни, суровые саги

Опять закипели в груди. (из первых стихов, 1919 год)

Луговской примыкает к группе «конструктивистов» (И.Сельвинский, Э.Багрицкий, В.Инбер и другие). В 1926 году выходит его сборник стихов «Сполохи», в 1929 году — «Мускул». В 1926 году появляется его "Песня о ветре" - стихи классические, одни из лучших в советской поэзии:

Итак, начинается песня о ветре,

О ветре, обутом в солдатские гетры,

О гетрах, идущих дорогой войны,

О войнах, которым стихи не нужны.

Идёт эта песня, ногам помогая,

Качая штыки, по следам Улагая,

То чешской, то польской, то русской речью -

За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

По-чешски чешет, по-польски плачет,

Казачьим свистом по степи скачет

И строем бьёт из московских дверей

От самой тайги до британских морей...

Жизнь продолжается, радуя своим разнообразием. В 1930 и 1932 гг. Луговской с группой писателей совершает две поездки в Среднюю Азию, результатом чего явилась книга «Большевикам пустыни и весны». Сестре он пишет в это время: «Пересёк Узбекистан и Средний Таджикистан, был в Самарканде, Термезе, Сталинабаде, Кулябе, Дангаре… Я совсем военизировался, хожу в пограничной форме, при шпалере… Жизнь на лошади.» («Шпалер» — это пистолет или револьвер на жаргоне того времени).

На закате жизни о самой яркой поре своей молодости поэт напишет стихотворение "Друзьям тридцатого года":

Пусть

Любая мне радость

Приснится,

Постигнет любая невзгода, -

Никогда не забуду

Друзей и товарок

Тридцатого года.

Тех, кто жили

В горячей бессоннице

От напряженья,

В каждый день

Выходили упрямо,

Как ходят в сраженье.

Вы, в холщовых рубахах,

В седых сапогах

Из брезента,

Все дороги узнали

От Мурманска

До Ташкента.

На афганской границе

И на китайской границе

Видел я

Ваши солнцем сожжённые

Лица.

Вы, строители,

Гидротехники,

Агрономы,

Были в каждом ауле,

В кибитке

И в юрте -

Как дома.

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

Рыли в снежной

Сибири,

В казахской степи

Котлованы...

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

Перекрытья цехов

Поднимали

В степные бураны,

Удивляясь рукам своим мудрым,

Терпенью

И силе.

И за это подачек

У жестокой судьбы

Не просили.

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

С нивелиром прошли

Водоёмы,

Хребты

И барханы,

Ничему не сдавались,

За дело стояли

Горою,

Никогда не узнав,

Что они-то

И были герои.

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

Приносили

Подмогу и братство

В забытые страны,

Помогали расти

Государствам

В их самом начале

И достойную помощь

По-братски

От них получали.

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

Ледовитый и Тихий

Сумели обжить

Океаны,

Пели песни широкие,

Семьями жили

Простыми

В городах,

Что построили сами

В тайге и пустыне.

Это русские люди,

Как нас называли -

Иваны,

Знали радость работы

И горькие знали

Изъяны...

Вы, идущие

В дальние дали

Ряды

Молодого народа,

Вспоминайте почаще

Товарищей старших

Тридцатого года.

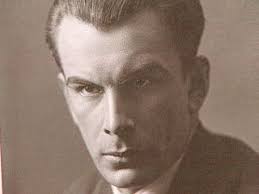

С успехом проходят его публичные выступления. И не удивительно — высокий (выше Маяковского) красавец, с необыкновенными (у женщин они называются - «соболиные») бровями, часто в военной форме — эдакий символ мужества и надежности. Женщины его любят, а он их любит всех и сразу, и при этом всегда искренне. Поэт, однако, замечает и минусы своей известности и востребованности. В стихотворении 1930 года он пишет:

Меня берут за лацканы,

Мне не дают покоя:

Срифмуйте нечто ласковое,

Тоскливое такое,

Чтобы пахнуло свежестью,

Гармоникой, осокой,

Чтобы людЯм понежиться

Под месяцем высоким.

Чтобы опять метелица

Да тоненькая бровь.

Всё в мире перемелется -

Останется любовь.

Останутся хорошие

Слова, слова, слова,

Осенними порошами

Застонет голова,

Застонет, занедужится

Широкая печаль -

Рябиновая лужица,

Берёзовая даль.

Мне плечи обволакивают,

Мне не дают покоя -

Срифмуйте нечто ласковое,

Замшевое такое,

Чтоб шла разноголосица

Бандитских банд,

Чтобы крутил колёсиком

Стихов джаз-банд,

Чтобы летели, вскрикивая,

Метафоры погуще,

Чтобы искать великое

В кофейной гуще.

Вы ж будете вне конкурса

По вычурной манере, -

Показывайте фокусы

Открытия Америк.

Всё в мире перекрошится,

Оставя для веков

Сафьяновую кожицу

На томике стихов.

Эй, водосточный жёлоб,

Заткнись и замолчи! -

Слова мои - тяжёлые,

Большие кирпичи.

Их трудно каждый год бросать

На книжные листы.

Я строю стих для бодрости,

Для крепкой прямоты.

Я бьюсь с утра до вечера

И веселюсь при этом.

Я был политпросветчиком,

Солдатом и поэтом.

Не знаю - отольются ли

Стихи в мою судьбу, -

Морщинки Революции

Прорезаны на лбу.

Не по графам и рубрикам

Писал я жизни счёт.

Советская республика

Вела меня вперёд.

Я был набит ошибками,

Но не кривился в слове,

И после каждой сшибки я

Вставал и дрался снова.

И было много трусости,

Но я её душил.

Такой тяжёлый груз нести

Не сладко для души.

А ты, мой честный труд браня,

Бьёшь холостым патроном,

Ты хочешь сделать из меня

Гитару с патефоном.

Тебе бы стих для именин,

Вертляв и беззаботен.

Иди отсюда, гражданин,

И не мешай работе.

В 1935 году вместе с группой писателей (Сельвинский, Тихонов, Кирсанов, Безыменский) более чем на полгода уезжает в Европу (Варшава, Прага, Вена, Париж, Лондон, Берлин). В этой поездке Луговской, зная языки, ведет себя совершенно свободно, периодически исчезая из группы и появляясь с новыми впечатлениями.

В Париже у Луговского начинается роман с прекрасной переводчицей, сопровождавшей их группу, — студенткой Сорбонны, большеротой, белозубой красавицей Этьенеттой, жившей на Монмартре.

Они успевают слетать в Савойю, в курортный городок Белькомб на реке Арно, пробыть там десять дней. Этьенетта называет его «Волк». После их прекрасного путешествия она успеет написать ему одно письмо, где так и будет к нему обращаться. О, этот русский волк, волчище — схватил в зубы, унёс. Щекотал бровями, рычал. Пел волчьи песни. Она трогала его рёбра, недавно переломанные в автоаварии: тут болит? А тут? Давай делать так, чтоб тебе не было больно. Я тебе покажу, не шевелись только.

И жили мы в дешёвеньком отеле

С огромным телефонным аппаратом…

Там церковка была, и ресторанчик,

И лавочки, где продавали вяло

Парижские открытки и бювары,

А наверху, как слон, стоял Монблан (это поэма «Белькомб», Луговской опишет всё это спустя восемь лет).

Они там едва не погибли — мимо них, совсем рядом, прошла лавина, в таких случаях говорят: успели попрощаться с жизнью.

Спасённые от ярости стихий,

Мы, обнявшись с тобой, стояли молча.

Дорога срезана была как бритвой,

За два шага от нас чернел провал.

Случайность пожалела нас с тобою.

В Париже Этьенетта будет провожать его в ночь с вокзала «Gare du Nord». Подарит платок русскому поэту на память. В январе 1936 года три советских поэта будут выступать в Лондоне, всё так же успешно, разве что со скидкой на то, что английская публика традиционно более сдержанна, чем французская.

Среди других Луговской стоит в толпе, собравшейся под окнами дома, в котором умирал великий британский писатель Редьярд Киплинг, один из кумиров его так и не завершившегося детства. «Советский Киплинг» станут называть самого Луговского в оставшиеся до войны годы.

Потом уже нет.

После войны так будут называть Константина Симонова, и Луговской отдаст своему ученику титул без боя.

Этьенетту он больше не увидит. Её расстреляют немцы спустя восемь лет — как большевичку и партизанку.

По возвращении Луговской ведёт чуть ли не самый успешный довоенный поэтический семинар в Литературном институте. Любит своих студентов (Луконин, Долматовский, Симонов, Наровчатов, Межиров, Маргарита Алигер, Гудзенко и другие), всегда готов им помочь, а они «дядю Володю» обожают, толкутся в его квартире. Луговской был отлично образован и даже, в его духе, несколько бравировал своей образованностью. География, астрономия, история, архитектура, музыка — всё укладывалось в число его разносторонних интересов. Читал по памяти Уитмена по-английски, следом — «Легенду об Уленшпигеле», следом — Горация на латыни и тут же «Слово о полку Игореве» — вдохновенно, целыми страницами.

Трагедия 1937 года зацепила краем и Луговского. Его прорабатывают в печати, вспоминают причастность к конструктивистам и РАППу. Поэт вынужден оправдываться: "Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою родину так, что и не стоит касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огромной болью, отказавшийся во имя Революции от многого бесконечно дорогого для меня, — должен принять на себя обвинение в том, что я ненавидел Россию".

В довершение ко всему Луговского пару раз вызывают в НКВД пообщаться в целом на тему литературных нравов, выяснить возможность, как бы это сказать тактично, — использования его в качестве информатора. В первый раз он, не в силах справиться с ужасом, выпил бутылку водки и явился пьяный. Разговаривать с ним офицер НКВД не смог, поэта отправили домой.

Во второй раз он, получив повестку, выпил уже осмысленно — и, явившись к энкавэдэшнику в облаке перегара, первым делом попросил глоток пива. Пиво, как ни странно, у следователя было — Луговскому дали похмелиться. Он отпил и упал лицом на стол.

Всё это отдаёт анекдотом; но в той эпохе слишком много случалось подобного — когда дурная шутка могла стоить жизни, зато абсурдное поведение спасти от гибели.

Луговской тогда начал неожиданно быстро седеть.

Видимо, он догадывается о том, о чём многие не успели догадаться: чем меньше времени проводить дома, тем меньше шансов у непрошеных гостей застать тебя.

Весной он сматывается из Москвы и не появляется в столице почти полгода. И всё это время фактически не публикуется.

В 1938 году выходит фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", где в хоровом исполнении звучат стихи Луговского(хотя имя автора кинокритиками не упоминается вообще):

Вставайте, люди русские,

На смертный бой, на грозный бой.

Вставайте, люди вольные,

За нашу землю честную!

Живым бойцам почёт и честь,

А мёртвым - слава вечная.

За отчий дом, за русский край

Вставайте, люди русские!

К началу 1939 года массовый террор прекращается, и переживших нервные перегрузки литераторов награждают, к награде представляют сразу 172 инженера человеческих душ.

Все фамилии пропускают через ведомство Лаврентия Берии, оттуда сообщают, что имеют компрометирующие материалы на часть представленных к награде. На Толстого Алексея Николаевича. На Асеева. На Катаева. На Леонова. На Павленко. На Светлова. На Каменского. И на Владимира Луговского.

Сталин отодвинет эти папки — хватит уже «врагов народа».

Луговской был награжден орденом «Знак почета». А осенью вместе с передовыми частями Красной Армии он в Западной Украине. Затем в Прибалтике. Под Таллином они с Долматовским подъехали к небогатой вилле. Там обитал самый популярный в России предреволюционной поры поэт Игорь Северянин. Зайти не решились: свежи были в памяти недавние допросы и посадки. Северянину оставалось жить меньше года. А странная могла бы получиться встреча: первый поэт (один из) прошлой эпохи и первый поэт (один из) эпохи новой. А разница между ними образовалась — словно в целый век.

Жизнь снова была разноцветная: у Луговского в конце 1940-го начался роман с удивительной женщиной — Еленой Сергеевной Булгаковой (Шиловской), вдовой Михаила Булгакова, прообразом Маргариты из того романа, который Луговской вскоре прочтёт в рукописи.

Но вот начинается большая война, и интендант 1-го ранга (это примерно соответствует подполковнику) В. Луговской отправляется на эту большую войну. А дальше?

А дальше поезд попадает в сокрушительную бомбежку. И вот рассказ самого Луговского в пересказе Константина Симонова: «Когда наш эшелон там, не доезжая Пскова, разнесло в щепы и я вылез из-под откоса, среди стонов, среди кусков людского мяса, только что бывших людьми, я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще раз через все это – туда. Меня рвало раз за разом, до желчи, до пустоты, и я не мог преодолеть себя. Я вернулся в Москву с этой трясучкой, которая и до сих пор не прошла. И врачи мне сказали, что я болен, что у меня после шокового потрясения… – Он употребил латинское название болезни, – Я не просил; они сами, видя мое состояние, отправили меня на комиссию и демобилизовали.»

14 сентября 1941 года Луговского вместе с больной матерью, сестрой Татьяной и еще десятком членов Союза писателей вывезли из Москвы в Ташкент. В Ташкенте в это время собралось много представителей писательского цеха. Многие из них были примерно такого же возраста, т.е лет сорока, как и Луговской, но то, что они тоже не на фронте — это другое дело. Но он-то! Ведь это он должен был быть и Александром Матросовым, и Алексеем Маресьевым сразу. Разносится слух, что Луговской дезертировал из армии.

Но дело не только в этом. Да, пост-травматический синдром, такая болезнь действительно существует. Но как примириться самому со всем случившимся? Ведь до этого и разрывы слышал, и в перестрелках с басмачами участвовал. И вдруг понять — нет, для настоящей большой войны ты не создан. Это превыше тебя, героем тебе не быть!

Слово «трус» для мужчин в Советском Союзе было оскорбительным. Это потом, когда времена стали помягче, Е.Евтушенко напишет: «Тот, кто стыдится своей нехрабрости, уже не трус!»

Презираемый всеми, и самим собой в особенности, пьёт в это время Луговской страшно. Об этом он напишет в «Алайском рынке», поэме, которую он так и не решился (а скорее всего ему это просто не разрешили) включить в «книгу своей жизни».

Мне, собственно, здесь ничего не нужно,

Мне это место так же ненавистно,

Как всякое другое место в мире,

И даже есть хорошая приятность

От голосов и выкриков базарных,

От беготни и толкотни унылой…

Здесь столько горя, что оно ничтожно,

Здесь столько масла, что оно всесильно.

Молочнолицый, толстобрюхий мальчик

Спокойно умирает на виду.

Идут верблюды с тощими горбами,

Стрекочут белорусские еврейки,

Узбеки разговаривают тихо.

О, сонный разворот ташкентских дней!..

………………………………

Я пьян с утра, а может быть, и раньше…

Пошли дожди, и очень равнодушно

Сырая глина со стены сползает.

Во мне, как танцовщица, пляшет злоба…

В своей повести "20 дней без войны" Константин Симонов вывел Луговского под именем Вячеслава Викторовича. И вот первый авторский вывод, который Симонов сделал не тогда, когда приезжал в Ташкент(и отказался встречаться с пьяным Луговским), а много позже, когда писал книгу: Луговской «не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от неё. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастием. И те издёвки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всём своём внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагали, что спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье».

…И ни одно слово здесь не оспоришь, и ничего не попишешь, кроме того, что после войны, когда Симонов попал в опалу, его самого сослали в Ташкент.

Ирония человеческих судеб.

Из этого чудовищного состояния Луговского вывело новое горе: умерла горячо любимая долго болевшая мать. Всё это время за ней ухаживали сестра Татьяна и вдова Михаила Булгакова - Елена Сергеевна. Луговской перестает пить и начинает лихорадочно работать. В работе спасение! Возобновляется сотрудничество с Эйзенштейном. Все песни для фильма «Иван Грозный» написаны в это время Луговским. В Ташкенте Владимир Луговской начнёт писать — и вчерне напишет одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии. Позже эта книга будет названа «Середина века».

Я верил в бога, я любил его,

Я видел бога.

Он сидел во тьме,

Старинный, одинокий, непонятный,

Держа в руках модель аэроплана

Работы первых строгих мастеров,

Мечтавших в девятнадцатом столетье

О высшей правде и победе человека

Над безобразным скопищем стихий...

Да, я молился.

Рослый, темнобровый,

Вставал Христос в огнях паникадила

И обещал смирение сердец,

И вечный мир, и тишину, и славу.

Всё детство трепетало в синей мгле...

Ведь я ребёнок был, ребёнок века,

Птенец неоперённый, полный веры

В кинематограф, лифт и телефон,

В трамвай, в Жюль Верна, в лимузины Форда.

Немало лет прошло уже с тех пор.

Я распят был болезнью в трудный час,

И в грозовую ночь мне бог приснился.

Я видел бога.

Он сидел во тьме,

Держа в руках модель атОмной бомбы.

Не тот он был, что в детстве,

нет, не тот,—

Угрюмее, грустнее и тревожней,

И сам дивился он тому, что создал.

Нет, не тому, что создал,

А тому,

Что быстро создали его созданья,—

Печам Майданека, концлагерям,

Неслыханным предательствам и пыткам

И этим полушарьям из урана

В чуть-чуть дрожащей старческой руке.

И стало мне во сне так жалко бога...

За пару месяцев до смерти, весной 1957 года, Владимир Луговской напишет стихотворение "Костры" - как итог прожитой жизни.

Пощади моё сердце

И волю мою

Укрепи,

Потому что

Мне снятся костры

В запорожской весенней степи.

Слышу - кони храпят,

Слышу - запах

Горячих коней.

Слышу давние песни

Вовек не утраченных

Дней.

Вижу мак-кровянец,

С Перекопа принесший

Весну,

И луну над конями -

Татарскую в небе

Луну.

И одну на рассвете,

Одну,

Как весенняя синь,

Чьи припухшие губы

Горчей,

Чем седая полынь…

Укрепи мою волю

И сердце моё

Не тревожь,

Потому что мне снится

Вечерней зари

Окровавленный нож,

Дрожь степного простора,

Махновских тачанок

Следы

И под конским копытом

Холодная плёнка

Воды.

Эти кони истлели.

И сны эти

Очень стары.

Почему же

Мне снова приснились

В степях запорожских

Костры,

Ледяная звезда

И оплывшие стены

Траншей,

Запах соли и йода,

Летящий

С ночных Сивашей?

Будто кони храпят,

Будто лёгкие тени

Встают,

Будто гимн коммунизма

Охрипшие глотки

Поют.

И плывёт у костра,

Бурым бархатом

Грозно горя,

Знамя мёртвых солдат,

Утвердивших

Закон Октября.

Это Фрунзе

Вручает его

Позабытым полкам,

И ветра Черноморья

Текут

По солдатским щекам.

И от крови погибших,

Как рана, запёкся

Закат.

Маки - пламенем алым

До самого моря

Горят.

Унеси моё сердце

В тревожную эту

Страну,

Где на синем просторе

Тебя целовал я

Одну. -

Словно тучка пролётная,

Словно степной

Ветерок -

Мира нового молодость -

Мака кровавый цветок.

От степей зацветающих

Влажная тянет

Теплынь,

И горчит на губах

Поцелуев

Сухая полынь.

И навстречу кострам,

Поднимаясь

Над будущим днём,

Полыхает восход

Боевым

Тёмно-алым огнём.

Может быть,

Это старость,

Весна,

Запорожских степей забытьё?

Нет!

Это - сны революции,

Это - бессмертье моё.

Поэт скончался в Ялте 5 июня 1957 года — сердечный приступ. На юбилей революции не успел, но свой венок к юбилею Октября 1917-го сплёл.

25 мая начал последнюю поэму «Октябрь», 27 мая оборвал её на полувздохе, и так, возможно, даже лучше — кажется, что она дышит и ждёт продолжения.

Никто не знал, что это будет.

Мрак.

Иль свет, иль, может, светопреставленье,

Неслыханное счастье или гибель…

Луговской после войны однажды придумал праздник — День поэзии. Праздник попробовали отметить — и получилось хорошо. Позже День поэзии пошёл из страны в страну, по всему миру.

В Ялте установили скромный и суровый барельеф поэта на валунном камне, возле Дома творчества, где, согласно завещанию Луговского, было похоронено его сердце(в украинское время барельеф украли).

А в Москве на Новодевичьем установлен надгробный памятник работы Эрнста Неизвестного.

Только одна из его главных Любовей — француженка Этьенетта — погибла, не могла явиться на похороны, но незадолго до смерти Луговской попросил положить ему в гроб подаренный ею в Париже платок. Так и сделали.

Как завещание, звучит его стихотворение "В сельской школе" 1956 года. Вот отрывок из него:

Мы

о многом

в пустые литавры

стучали,

Мы о многом

так трудно

и долго

молчали.

Но по нашим следам,

по кострам

и золе

Поколение юных

идёт

на земле.

Источники:

1. Захар Прилепин. Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи.

2. Владимир Солунский. Великая и непрочитанная. Владимир Луговской.

Оценили 14 человек

38 кармы