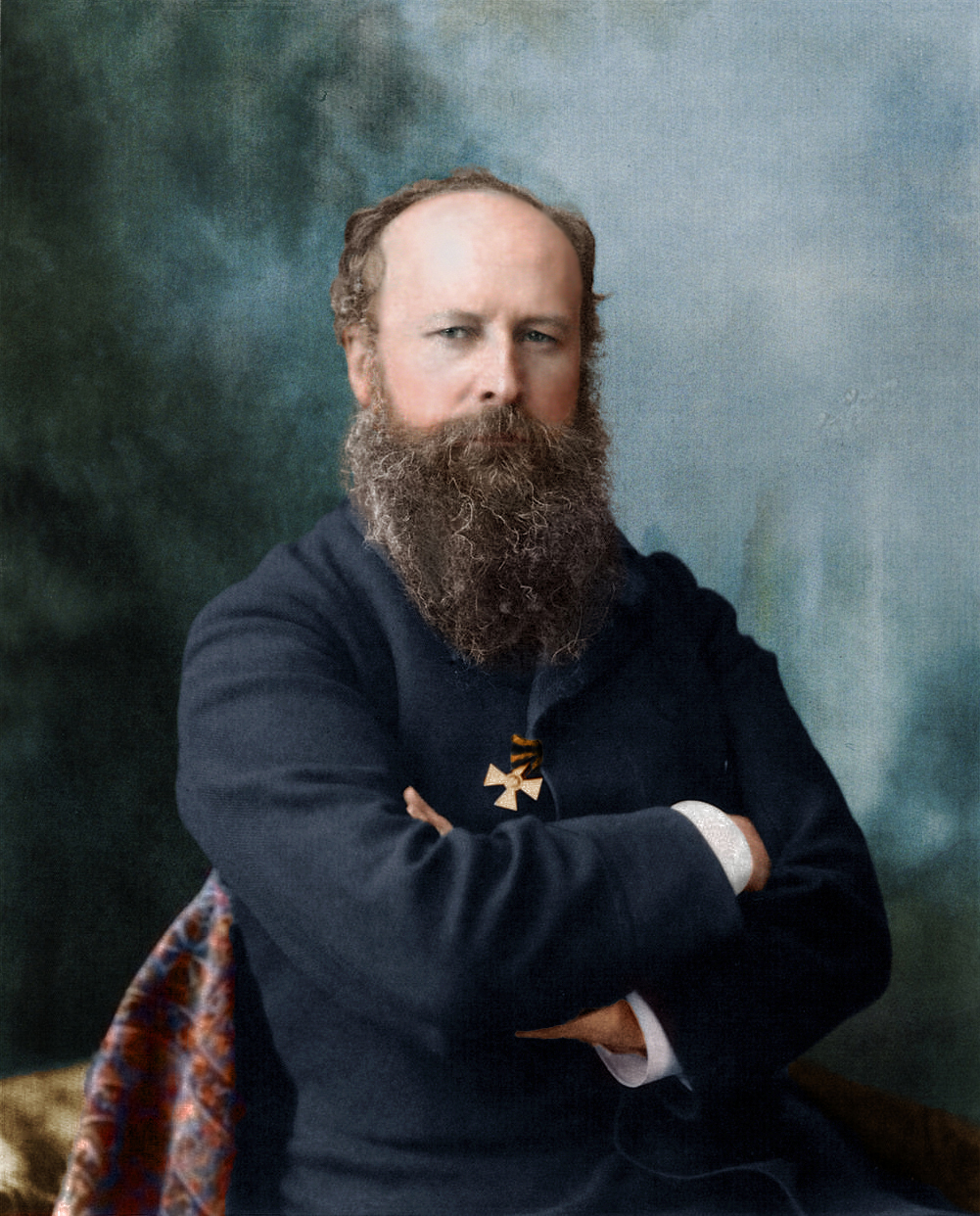

Герой очередного выпуска Энциклопедии — выдающийся русский живописец , один из наиболее известных художников-баталистов, Василий Васильевич Верещагин.

Он оставил государеву службу для того, чтобы полностью посвятить себя любимому делу.

Постигал основы художественного мастерства в Императорской Академии художеств в Петербурге, и совершенствовал своё мастерство в Парижской академии под руководством великого Жана-Леона Жерома.

Его произведения запрещали выставлять и воспроизводить в книгах, газетах и журналах, и в течение тридцати лет царское правительство не приобрело ни одной его картины.

Выставки его работ с большим успехом проходили в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене, Лондоне и Петербурге…

Он отказался от звания профессора, присвоенного ему Советом Императорской Академии художеств.

Его трагическая гибель на борту броненосца «Петропавловск» явилась чудовищной утратой для всей русской культуры, и наш очередной рассказ посвящён ему — Василию Васильевичу Верещагину.

Итак, мы начинаем…

«…считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от профессорского звания» (В. В. Верещагин)

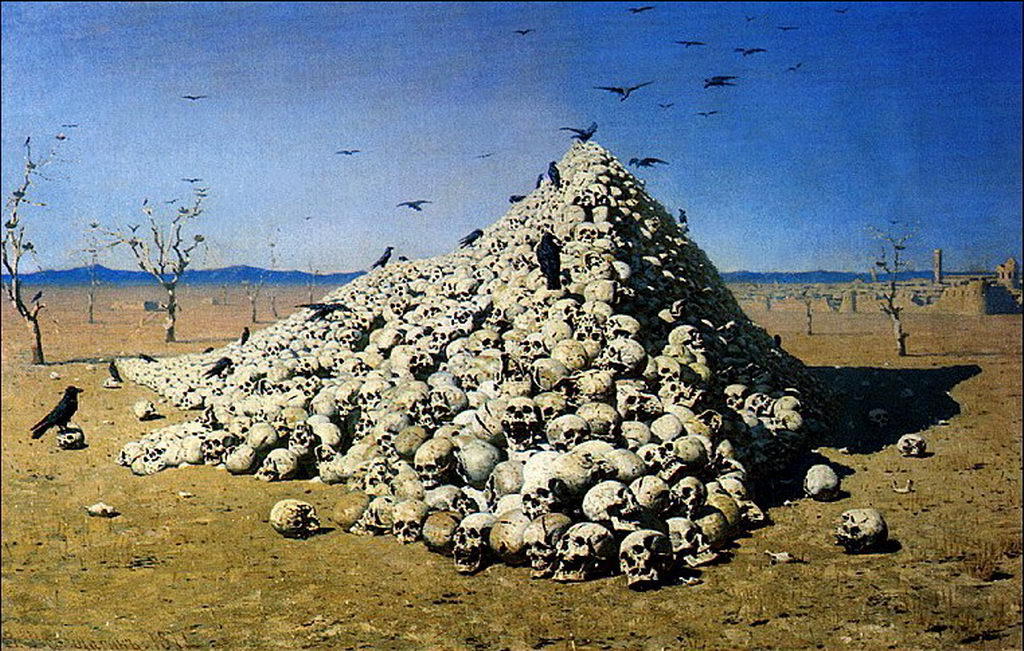

Он считал бессмысленными любые картины «без идеи». Побывав на трех войнах по службе, в живописи был художником-пацифистом — показывал на своих полотнах бесчеловечность войны, при этом написав большое количество экзотических пейзажей и жанровых работ во время своих многочисленных путешествий — экспрессивных, красочных и детальных. Коллекционер Павел Третьяков скупал работы Верещагина целыми сериями вместе с резными авторскими рамами, которые создавались по эскизам живописца.

Василий Васильевич Верещагин родился 14 (26) октября 1842 года в Череповце (ныне Вологодской области) в семье состоятельного помещика, столбового дворянина 6-й родословной книги, местного предводителя дворянства. Когда юному Василию исполнилось три года, семья переехала жить в родовое поместье, деревню Петровке, которой Верещагин-старший владел наряду с двумя другими деревнями в Новгородской и Вологодской губерниях. Семья жила на доходы от продажи местного леса и доходы от кузниц, в которых трудились местные крепостные.

Верещагин-старший был типичным домоседом, предпочитал тихую и размеренную семейную жизнь с супругой, женщиной культурной и образованной и детьми, коих в семье было четверо.

Василий рано проявил интерес к рисованию, однако родители его увлечение не одобряли, считая, что совсем не гоже сыну столбового дворянина становится художником.

Среди вологодского и новгородского дворянства военная карьера считалась не только престижной, но и обязательной.

Определять сыновей в военные моряки было здесь давней традицией, так, что судьба Василия Верещагина была определена ещё до его рождения.

В 1850-м году Василий был принят в Александровский малолетний кадетский корпус в Царском Селе, а еще через три года — зачислен в петербургский Морской кадетский корпус.

В 1847 году Верещагин принял участие в морском заграничном походе на фрегате «Камчатка», после которого начал задумываться над завершение своей военной карьеры.

Дедовщина и цинизм, царившие среди кадетов быстро его разочаровали, да к тому же у него обнаружилась и сильнейшая морская болезнь, фактически превратившая всё морское путешествие в пытку.

В старших классах Морского корпуса рисование уже не преподавалось, и кто-то из бывших учителей посоветовал ему записаться в рисовальную школу петербургского Общества поощрения художеств. Преподаватели заметили природный талант нового вольноприходящего ученика и всячески старались поощрять его старание и трудолюбие.

Верещагин же твёрдо для себя решил стать художником и упорно шёл к выбранной цели.

После успешной сдачи выпускных экзаменов в Морском корпусе с лучшими оценками в своем выпуске, он подал документы в Императорскую Академию художеств, и после короткого периода службы, новопроизведённый мичман вышел в отставку и в 1860 году поступил в петербургскую Императорскую Академию художеств.

Педагогами Верещагина в Академии были:

Алексей Тарасович Марков — русский исторический живописец, академик, заслуженный профессор живописи Императорской Академии художеств,

Фёдор Антонович Моллер — известный русский художник, академик и профессор Императорской академии Художеств,

Александр Егорович Бейдеман — русский художник, академик Императорской Академии художеств, профессор исторической живописи.

Учёба в Академии не приносила Верещагину удовлетворения.

До реформы Академии было ещё далеко, а пока преподаватели-ретрограды заставляли студентов раз за разом перерисовывать античные головы и сюжеты, изучать «старых мастеров» и слепо преклоняться перед признанными авторитетами, многие из которых оставались таковыми исключительно по указке сверху.

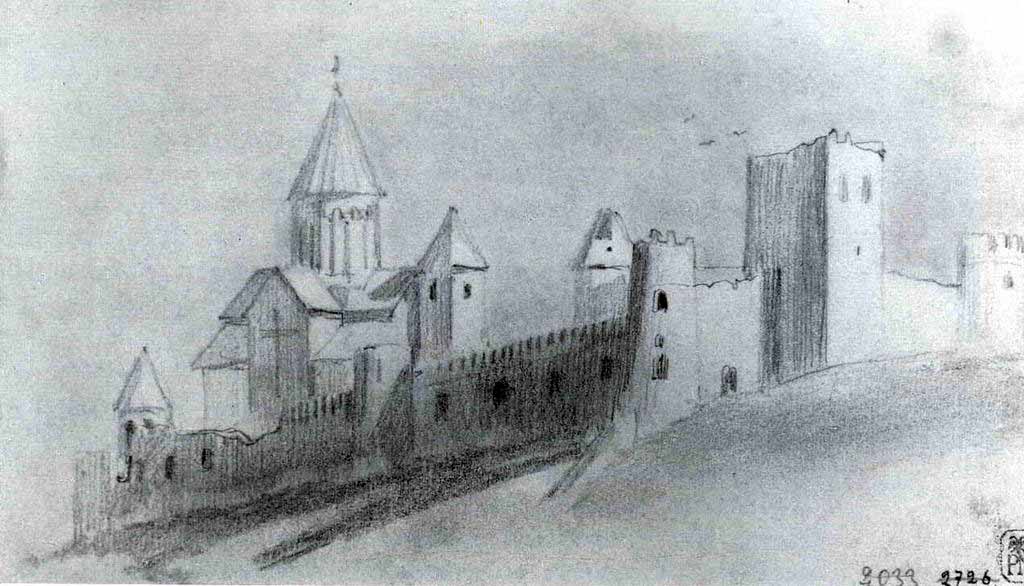

Видя, что учёба в академии не даёт ему ничего в плане творческого роста, Верещагин принимает решение оставить стена Академии и в 1863 году, добившись для себя «творческого отпуска», отбывает на Кавказ в поисках свежих впечатлений и живой натуры.

Здесь он останавливался в городе Шуши в Нагорном Карабахе, наблюдал за жизнью местных народов, изучал их обряды и традиции, писал этюды.

На Кавказе Верещагин провел около года, в течение которого рисовал, писал картины, собирал этнографический материал и даже преподавал, однако, получив в 1864 году неожиданное наследство, с лёгким сердцем уехал в Париж, где продолжил своё обучение в мастерской своего кумира Жана-Леона Жерома, чьими картинами он восхищался еще в Петербурге.

В марте 1865 года Верещагин вернулся на Кавказ и продолжил свои работы с натурой, а уже осенью 1865 года посетил Петербург, и затем вновь вернулся в Париж, чтобы продолжить учёбу.

Зиму 1865—1866 годов он провёл, обучаясь в Парижской академии.

На родину в Императорскую Академию Верещагин вернулся весной 1866 года, фактически завершив своё официальное обучение.

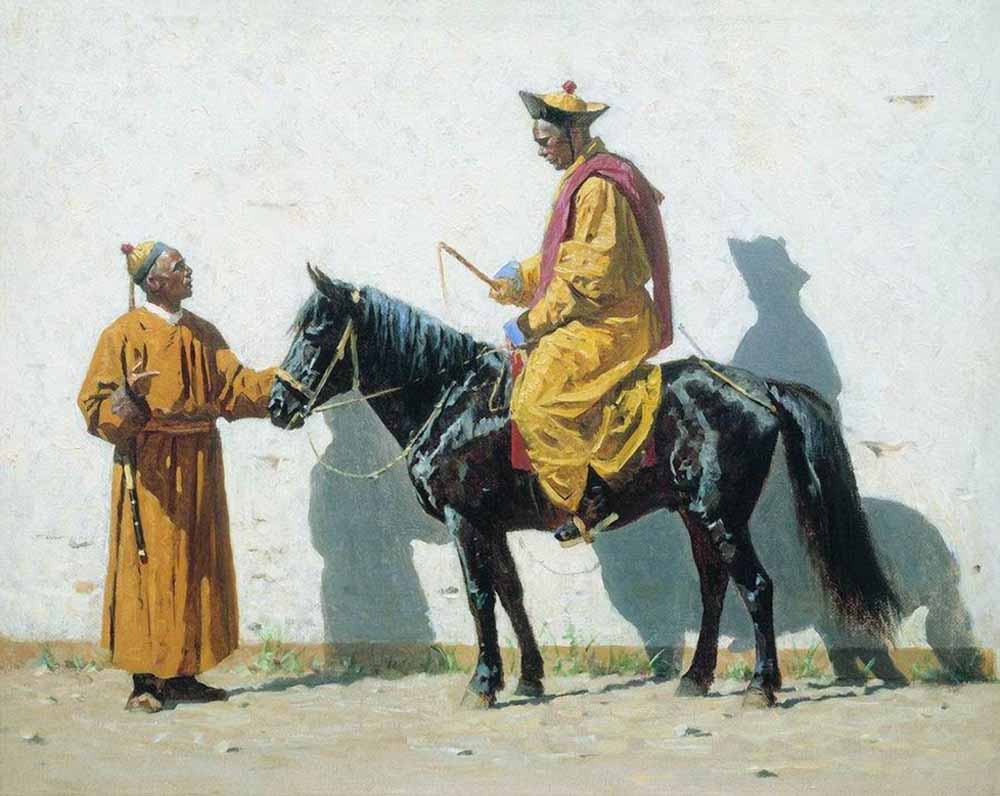

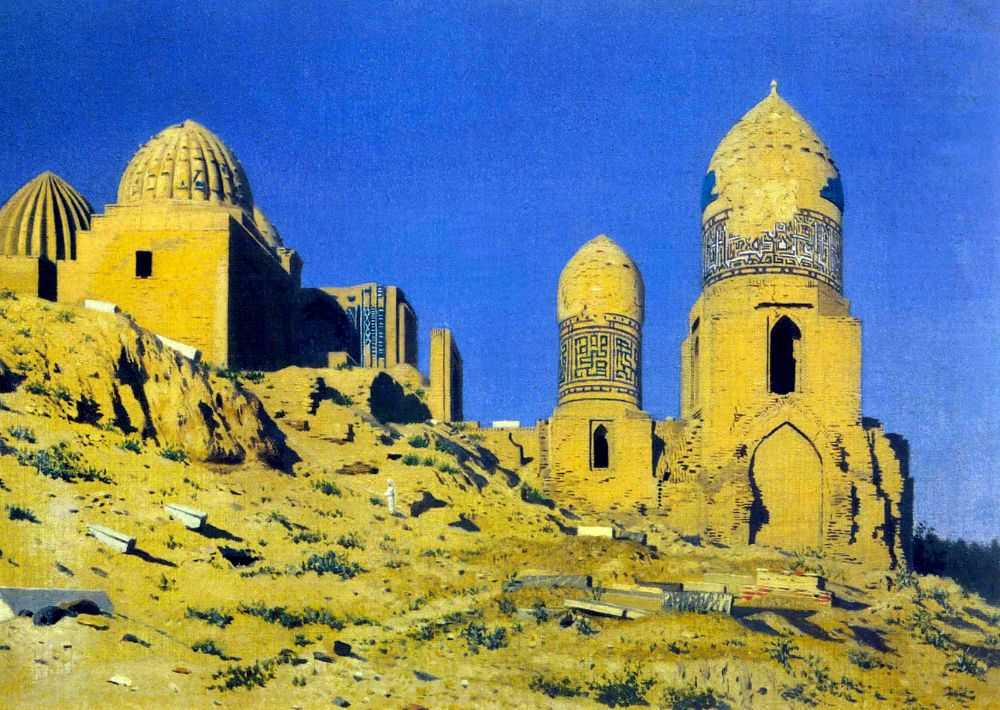

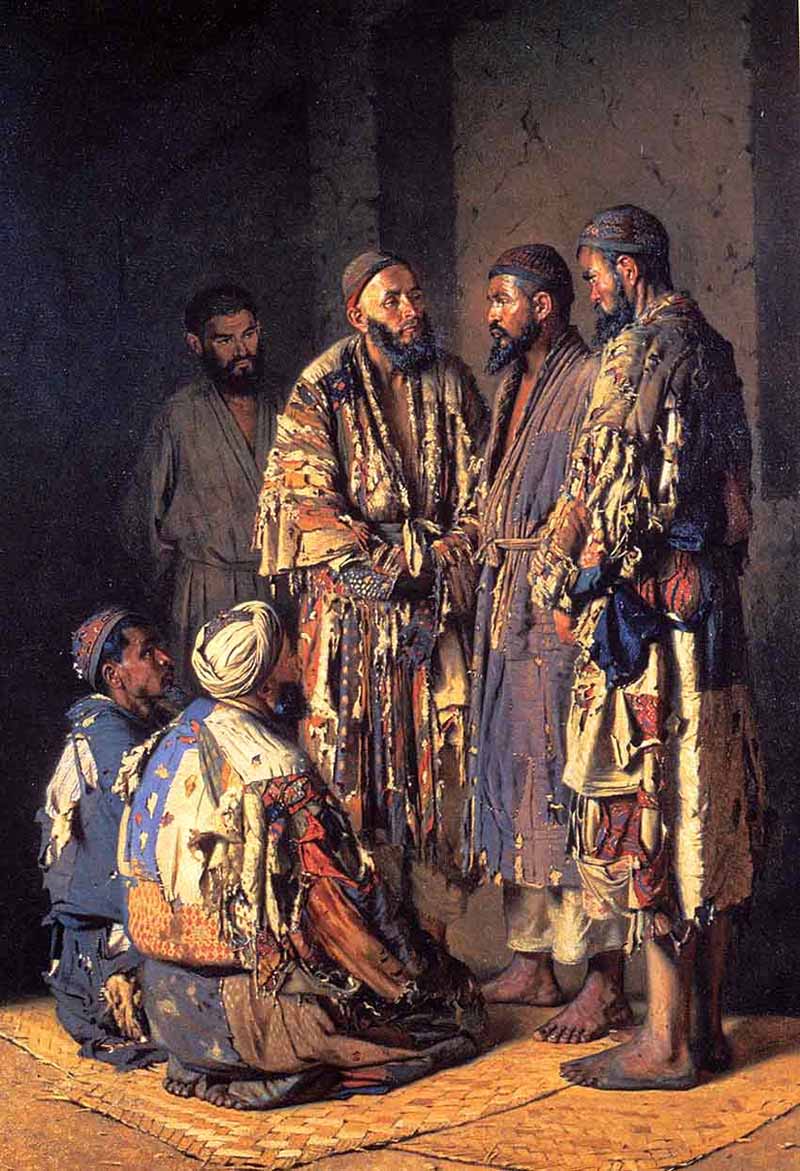

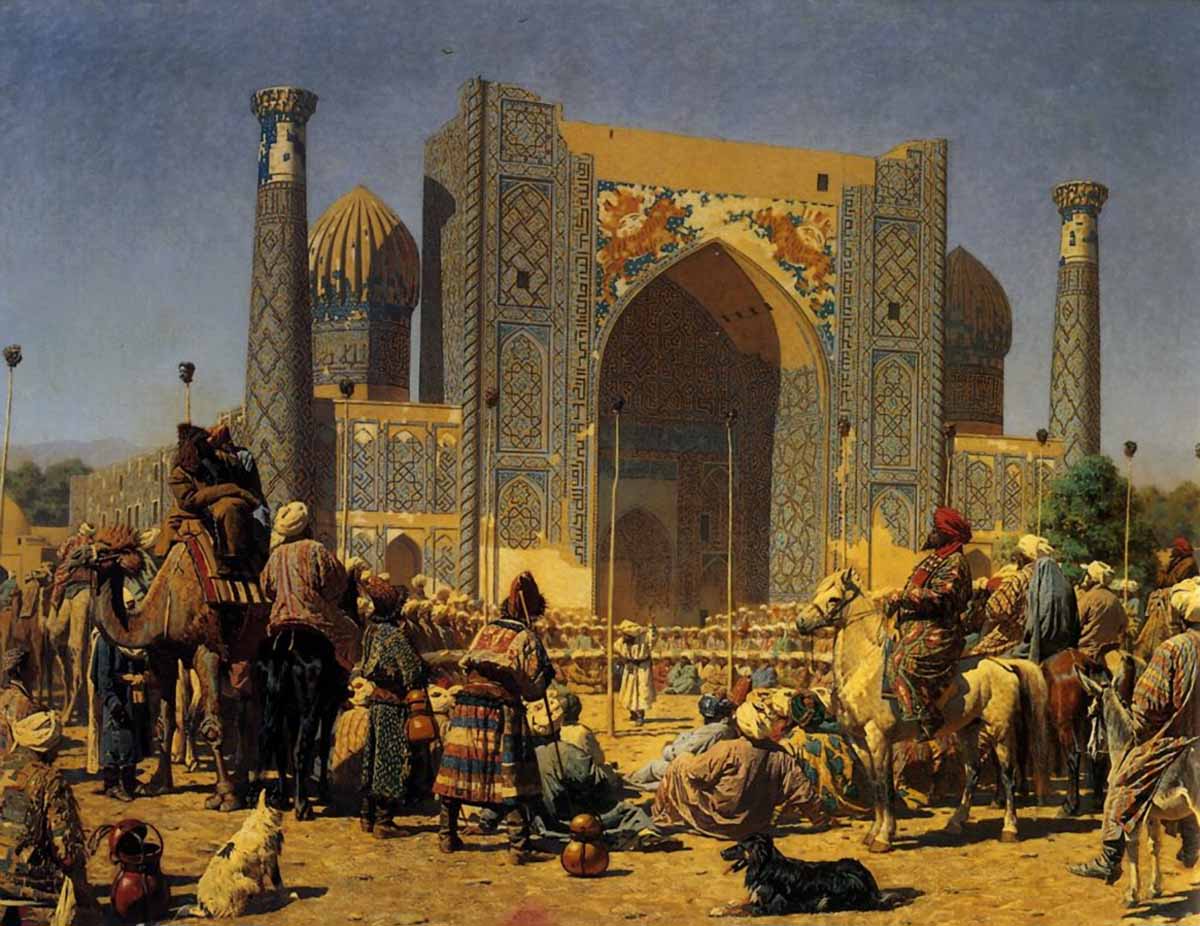

В 1867 году Верещагин поступил на службу к туркестанскому генерал-губернатору Константину фон Кауфману — штатным художником. Живописец прибыл в Самарканд в мае 1868 года.

Вскоре крепость с русскими войсками оказалась в осаде: восстали местные жители.

Верещагин принял активнейшее участие в битве с бухарцами и даже получил орден Святого Георгия 4-го класса — за отвагу.

В 1869 году в Петербурге Верещагин организовал «туркестанскую выставку», представив на суд зрителей многочисленные картины и графику, привезенные из Туркестана.

Большинство работ были выполнены в этюдной манере.

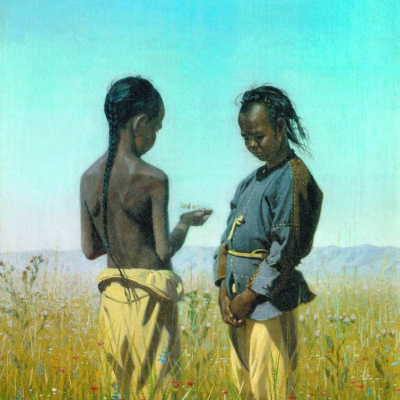

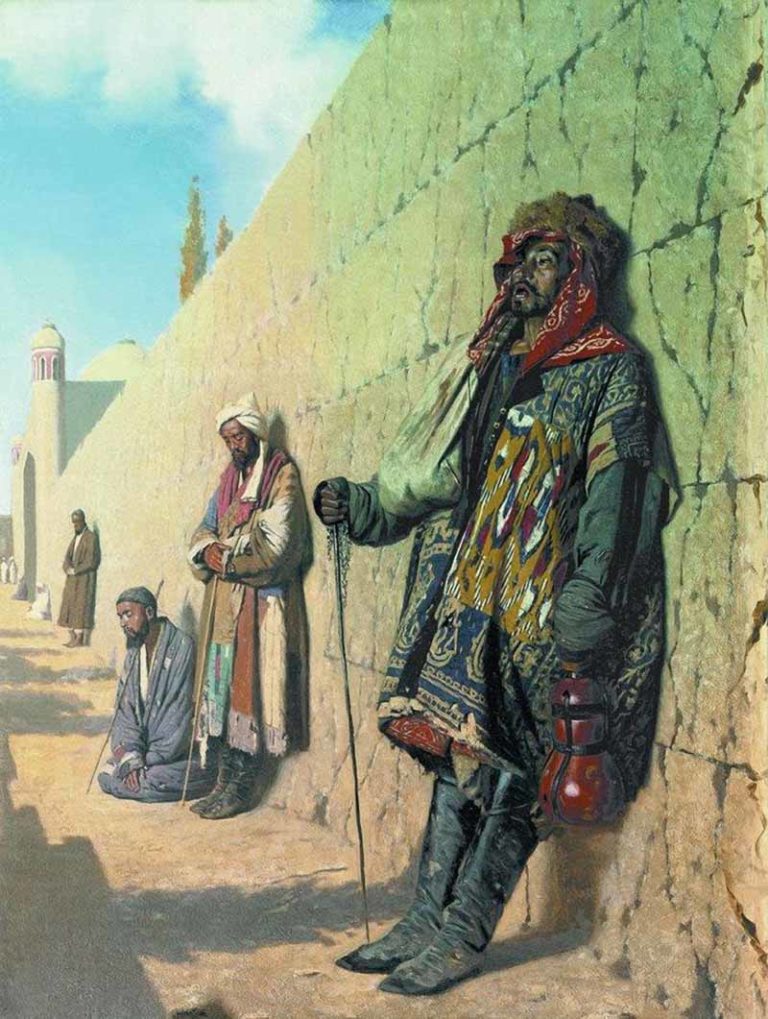

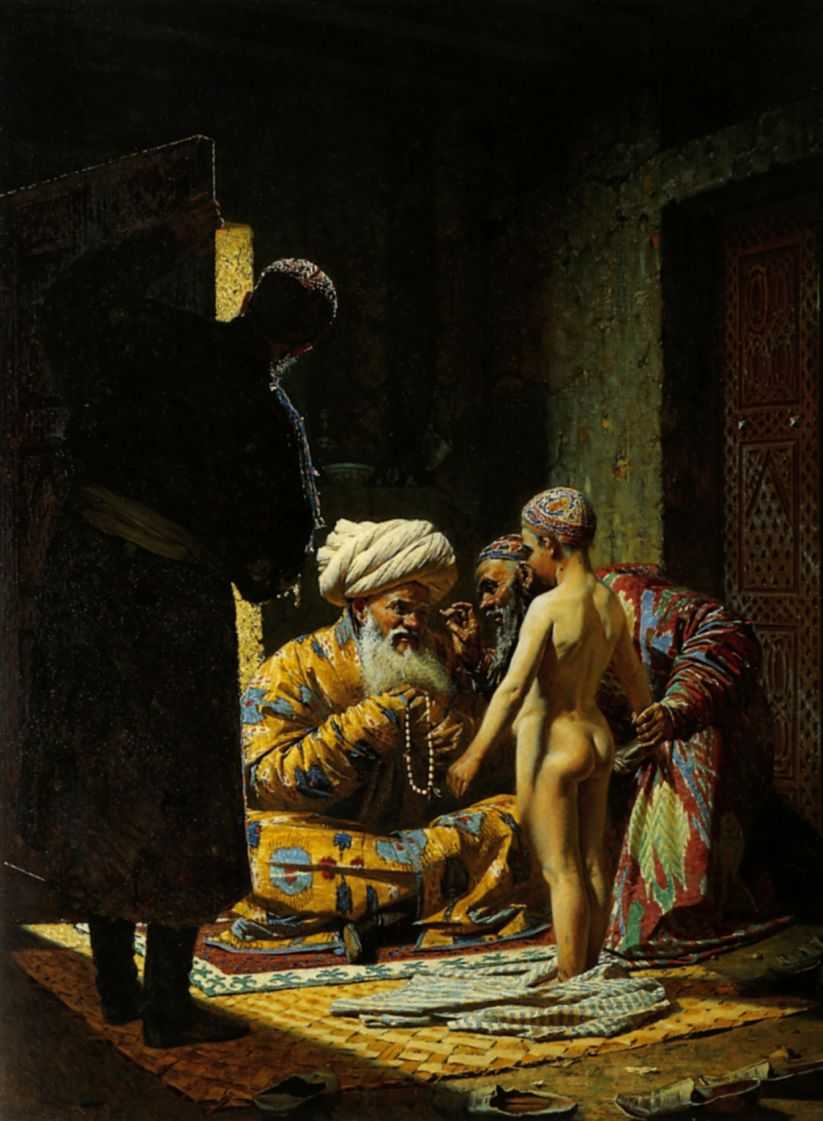

Благодаря картинам Верещагина посетители увидели неизвестную им доселе Среднюю Азию: невольничий рынок, нищих опиумоедов и женщин, с головы до ног укрытых традиционными глухими одеяниям.

После окончания выставки Верещагин снова отправляется в Туркестан, но на этот раз через Сибирь.

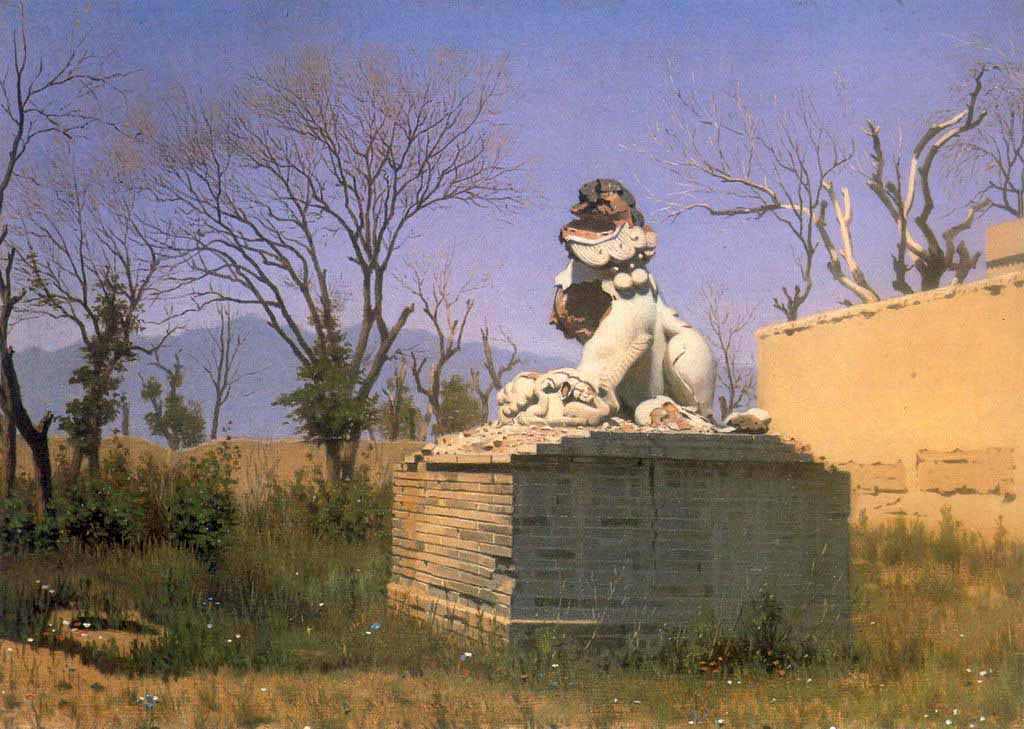

Он совершил путешествие по Семиречью и Западному Китаю.

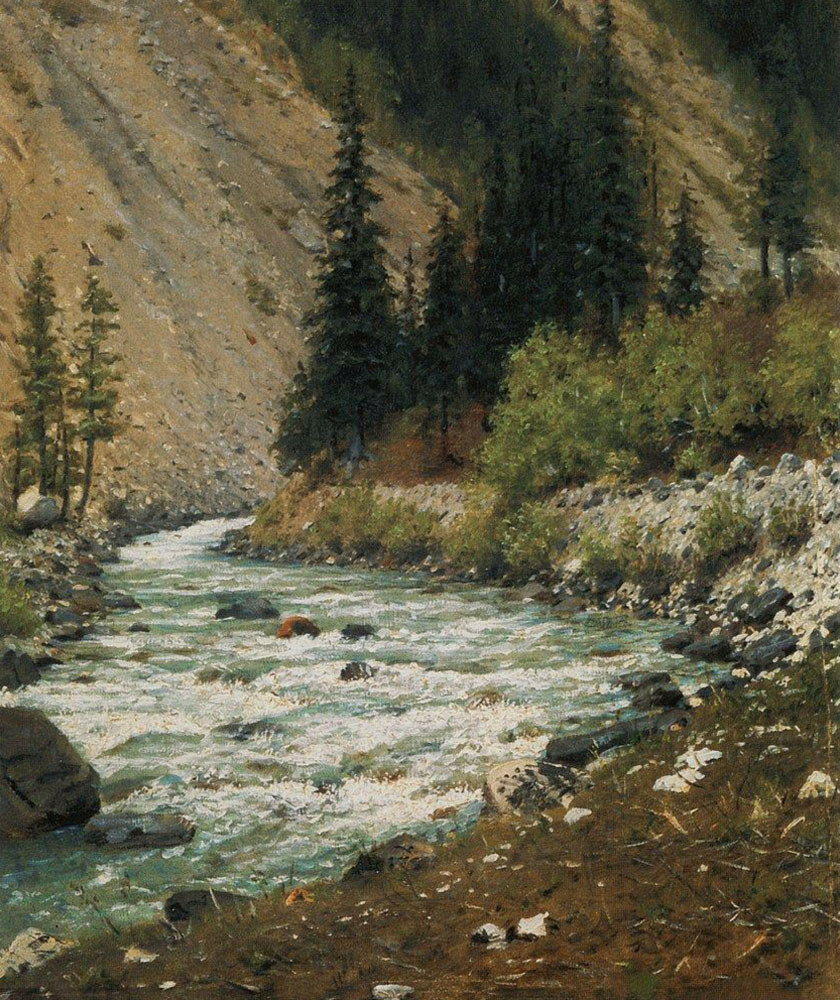

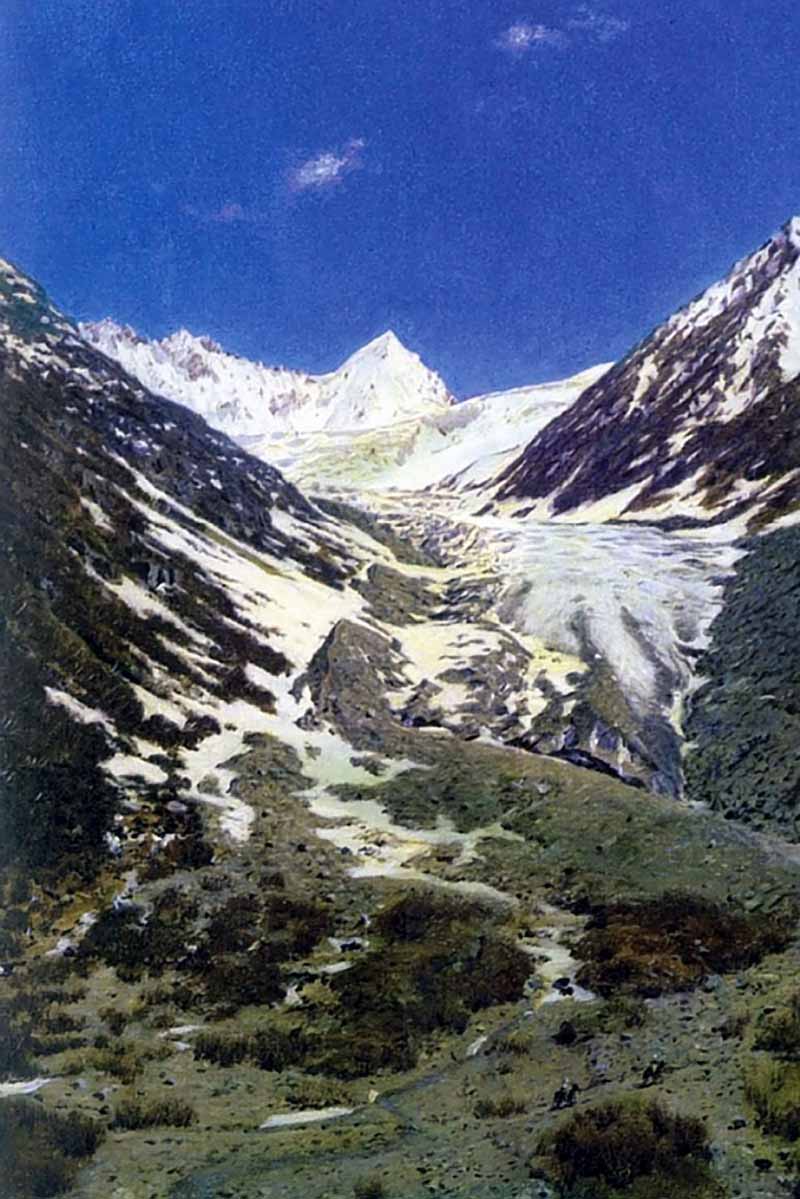

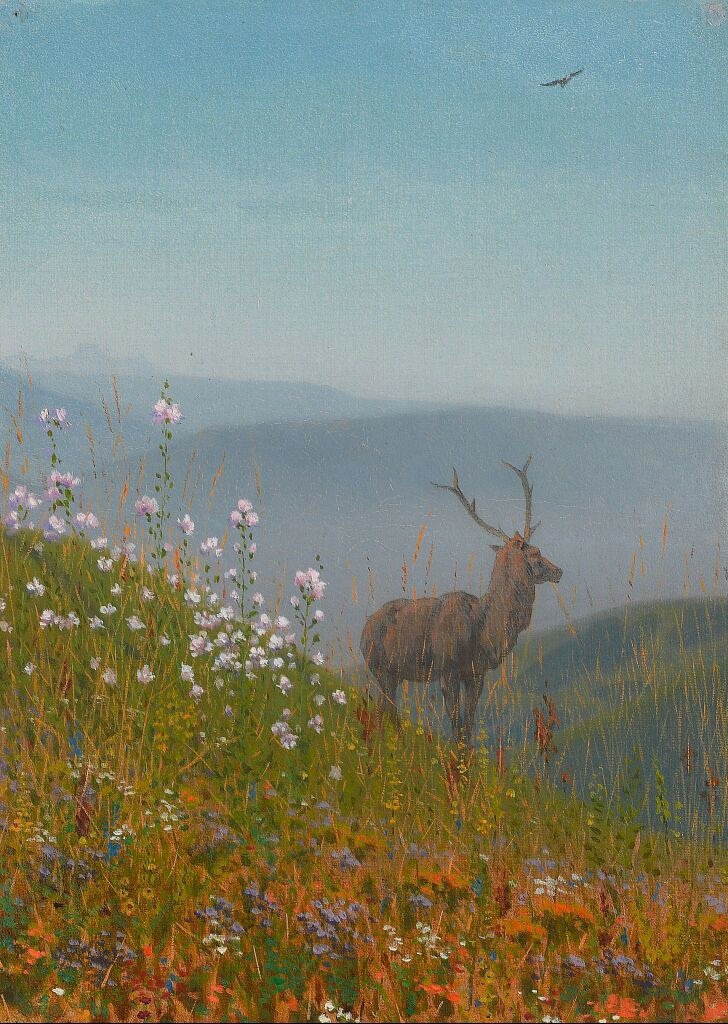

Среди произведений Верещагина, посвящённых Семиречью и Киргизии — Богатый киргизский охотник с соколом, виды гор близ станицы Лепсинской, долины реки Чу, озера Иссык-Куль, снежных вершин Киргизского хребта, Нарына на Тянь-Шане.

Пять этюдов Верещагин создал в горах близ Иссык-Куля, ярчайшее из них — «Проход Барскаун». Он делал зарисовки в Боомском ущелье, побывал на озере Алаколь, поднимался на высокие перевалы хребтов Алатау.

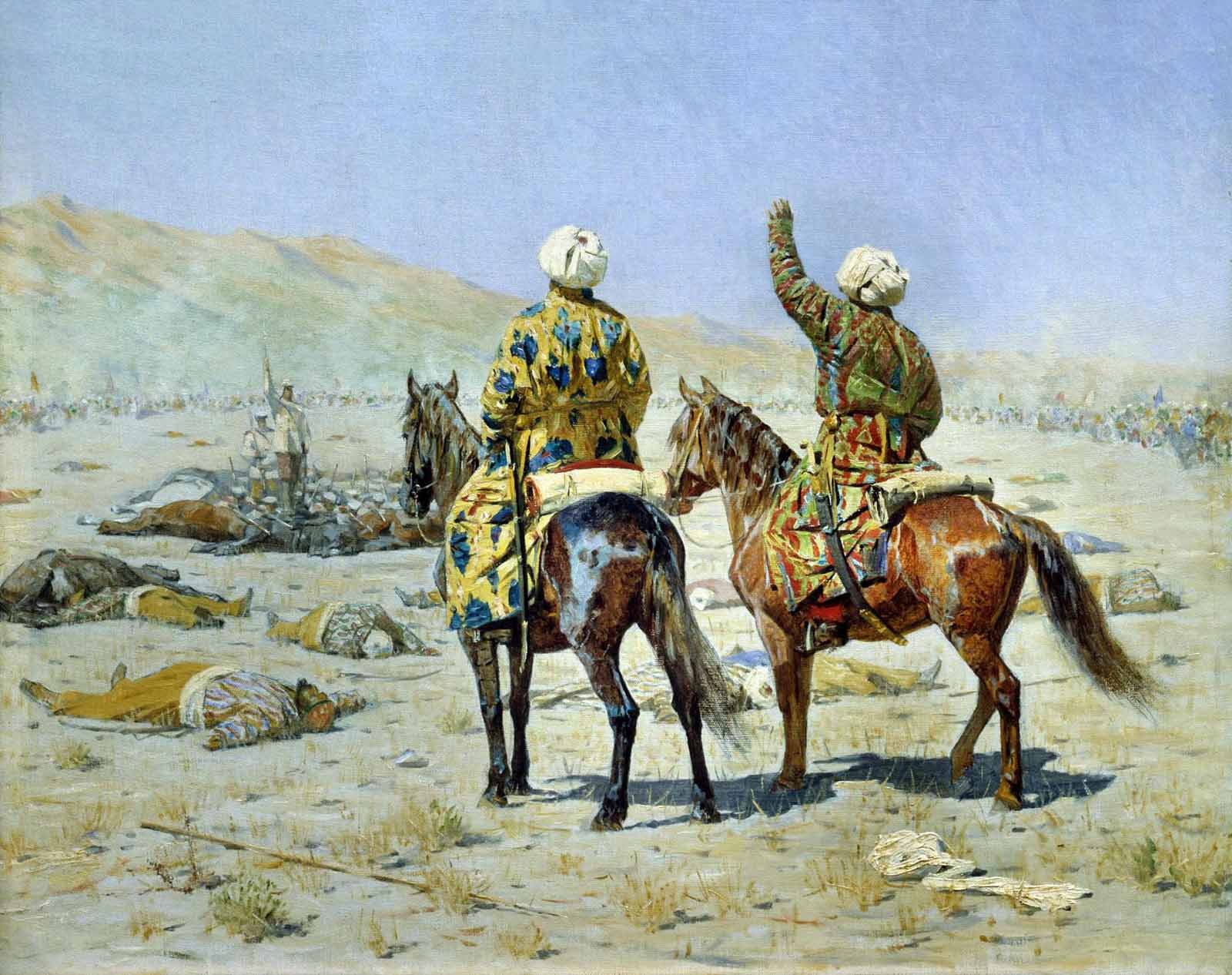

В 1871 году Верещагин переехал в Мюнхен и начал работать над картинами по восточным сюжетам. Наброски и зарисовки, выполненные художником во время его предыдущих путешествий , дали ему материал для таких ярких картин, как «Пусть войдут», «Вошли», «Окружили», «Преследуют», «Напали врасплох» и др., вошедших в состав большой «Туркестанской серии», выполненной художником в Мюнхене в 1871—1874 годах и имевшей колоссальный успех в Европе и России.

В 1873 году Верещагин устраивает персональную выставку своих туркестанских произведений в Хрустальном дворце в Лондоне. Художник хотел привезти всю серию в Россию, поэтому предупредил английских коллекционеров, что картины не продаются.

В каталоге к выставке он разместил пояснение к каждому полотну, а о своем путешествии в Туркестан, об азиатской культуре и традициях написал очерк «Поездка по Средней Азии».

Его опубликовал французский журнал Le Tour du Monde, позже работа вышла на страницах английской прессы.

Весной 1874 года его персональная выставка состоялась уже в Петербурге.

Тогда от желающих увидеть картины не было отбоя — залы Министерства внутренних дел едва вмещали всех посетителей.

Весь тираж каталогов выставки — 30 тысяч экземпляров — раскупили. Однако, государственному чиновничеству выставка не понравилась.

От художника ожидали триумфальных полотен с победными атаками, портретов военачальников с орденами.

А Верещагин изображал обратную сторону батальных сцен: нечеловеческий труд, уставших, раненых, погибших людей.

После этой выставки Верещагина обвинили в антипатриотизме и сочувствии к врагу.

Лично ознакомившийся с полотнами Верещагина император Александр II, по официальной записи, «очень резко выразил своё неудовольствие», а великий князь Александр Александрович, — будущий император Александр III, — так выразил своё мнение о художнике:

«…Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек».

Как бы там ни было, но это совсем не помешало через месяц Совету Императорской академии художеств присвоить Верещагину звание профессора, от которого он, впрочем, решительно отказался «…считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания».

Многие коллеги-художники упрекали Василия Верещагина за стиль: он щедро использовал яркие краски, что было совсем нетипично для академической живописи тех лет.

Однако Иван Крамской назвал серию успехом русской школы, а Павел Третьяков приобрел весь туркестанский цикл за большие по тем временам деньги — 97 000 рублей.

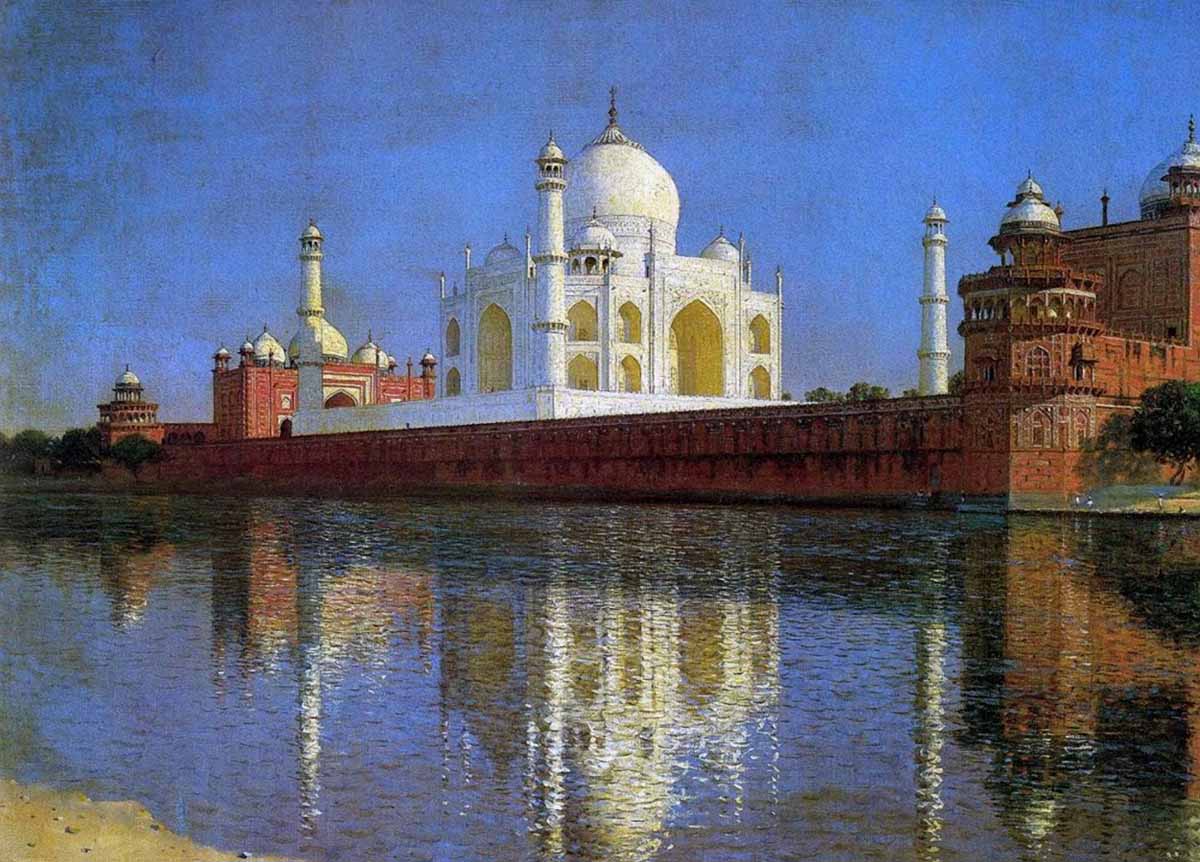

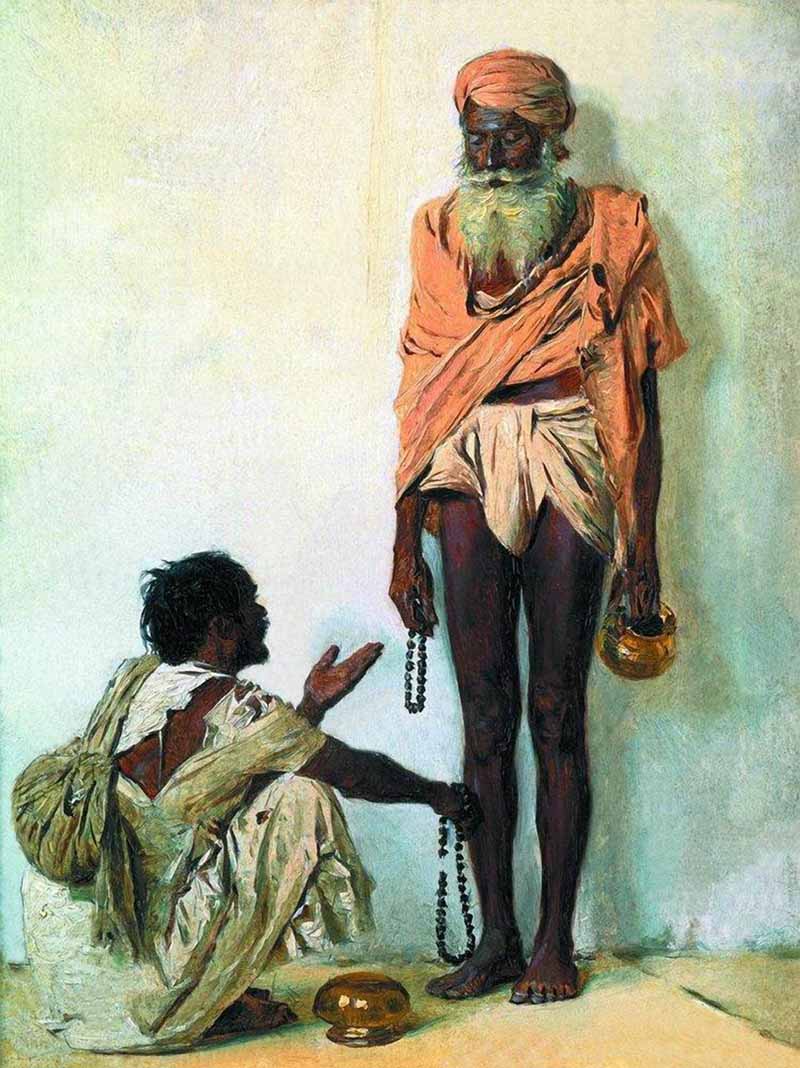

Не дожидаясь закрытия выставки, Верещагин вместе с женой отправился в Индию. Супруги почти два года проживут в Индии, выезжая также в Тибет.

Они также посетили Бомбей и Джайпур, Дели и Агру, области Ладак и Кашмир, три месяца путешествовали по Восточным Гималаям и Сиккиму.

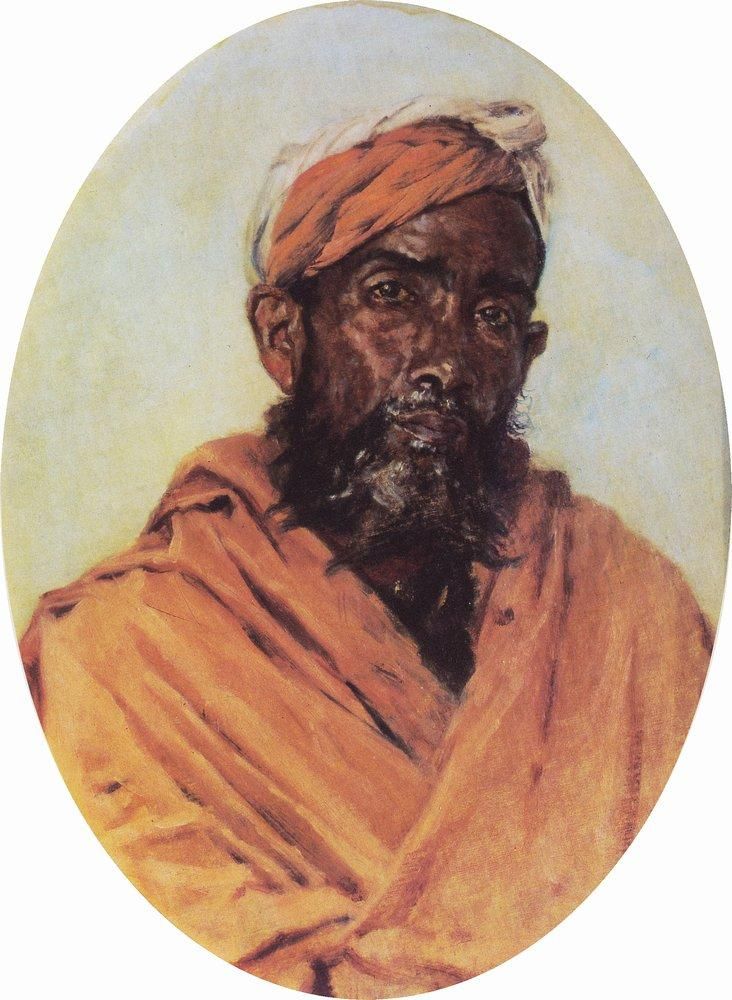

Верещагин много и напряжённо работает, посвящаю большую часть своих произведений жизни и быту местного населения.

Верещагин писал буддийские храмы и старинные мечети, каменные гробницы и наскальные монастыри.

Помимо них, в полотна Индийской серии вошли сцены религиозных церемоний, портреты факиров, буддийских монахов и последователей древней религии — зороастризма.

Фишер-Рид вела путевой дневник, а позже опубликовала сборник «Очерки путешествия в Гималаи г-на и г-жи Верещагиных».

Весной 1876 года художник возвращается в Париж.

Узнав весной 1877 года о начале русско-турецкой войны, художник незамедлительно отправляется в действующую армию, оставив в Париже свою мастерскую.

Командование причисляет его к составу адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с правом свободного передвижения по войскам, но без казённого содержания.

Художник участвует в некоторых сражениях. Получив тяжелейшее ранение в бедро на борту миноносца «Шутка», устанавливавшего мины на Дунае, едва не приведшее к гангрене со всеми вытекающими последствиями, Верещагин оставляет действующую армию.

Раненного Василия Верещагина отправили в Бухарест, где он провел три месяца. Но когда рана зажила, он вернулся в строй.

За отвагу Верещагину хотели вручить золотое наградное оружие, но он отказался.

В декабре 1879 года в Париже с большим успехом прошла выставка с балканскими работами Верещагина.

На полотнах художника не было парадных триумфальных сцен.

В споре с Павлом Третьяковым, который придерживался традиционных патриотических взглядов на батальную живопись, художник говорил:

«…мы с вами расходимся немного в оценке моих работ и очень много в их направлении. Передо мною как художником война, и ее я бью, сколько у меня есть сил; сильны ли, действительны ли мои удары — это другой вопрос, вопрос моего таланта, но я бью с размаху и без пощады. Вас же, очевидно, занимает не столько вообще мировая идея войны, сколько ее частности».

Верещагин хотел, чтобы серия оставалась нераздельной, но коллекционер приобрел лишь часть полотен.

В 1882—1883 годах Верещагин снова путешествует по Индии.

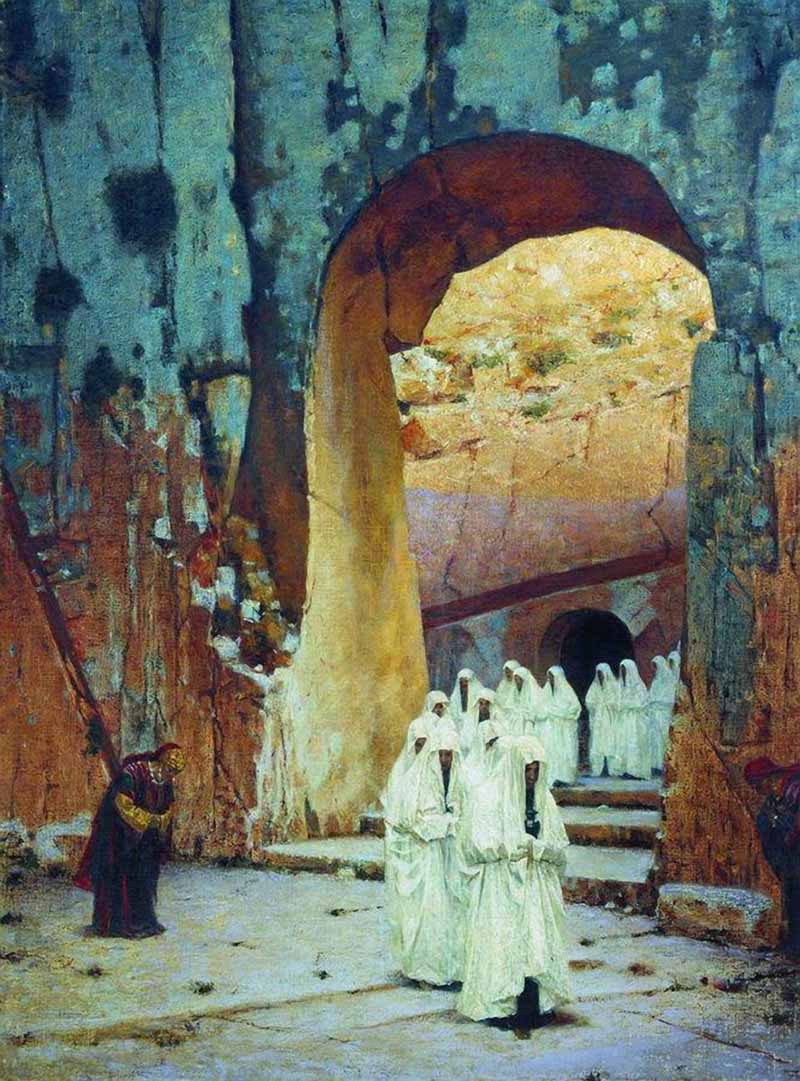

В 1884 году едет в Сирию и Палестину, после чего пишет картины на евангельские сюжеты.

В этот период он создал новую серию картин — «трилогию казней»: «Распятие на кресте во времена владычества римлян», «Казнь из пушек в Британской Индии», «Казнь заговорщиков в России».

В 1885 году открылась европейская выставка полотен Василия Верещагина.

Один из посетителей облил полотна художника серной кислотой — испортил несколько рам, а одну небольшую картину уничтожил полностью.

Пострадали и несколько крупных работ, но Верещагин их вскоре отреставрировал.

Большую часть палестинского цикла художник увез в США и после нескольких выставок продал на аукционе.

В 1887 году Верещагин после многих лет работы оставил свою мастерскую в Мезон-Лаффите.

В 1889 году художник побывал в США. В Нью-Йорке он познакомился с молодой пианисткой Лидией Васильевной Андреевской, которая приехала из Москвы чтобы заниматься музыкальным сопровождением выставок Верещагина.

После возвращения в Россию художник начал совместную жизнь с Андреевской и процедуру развода со своей женой.

В 1891 году Верещагин купил участок на окраине подмосковной деревни Нижние Котлы (вблизи современной Нагатинской улицы Москвы), на котором по собственному проекту построил дом для своей новой семьи и мастерскую.

Через несколько лет Верещагин начал писать картины, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Всего он создал 20 полотен — сцены битв, пейзажи мест сражений.

Летом 1894 года Василий Верещагин с семьей путешествовал по Пинеге, Северной Двине, Белому морю, посетил Соловки.

Он также посетил Ростов Великий, Кострому, Ярославль, города Русского Севера.

Здесь Верещагин писал интерьеры деревенских изб, убранства церквей. Художник запечатлел мельчайшие архитектурные детали — резьбу на деревянных колоннах, иконостасах.

В 1899 году Верещагин провёл полтора летних месяца с семьёй в Крыму. В 1901 году художник посетил Филиппинские острова, в 1902 — США и Кубу.

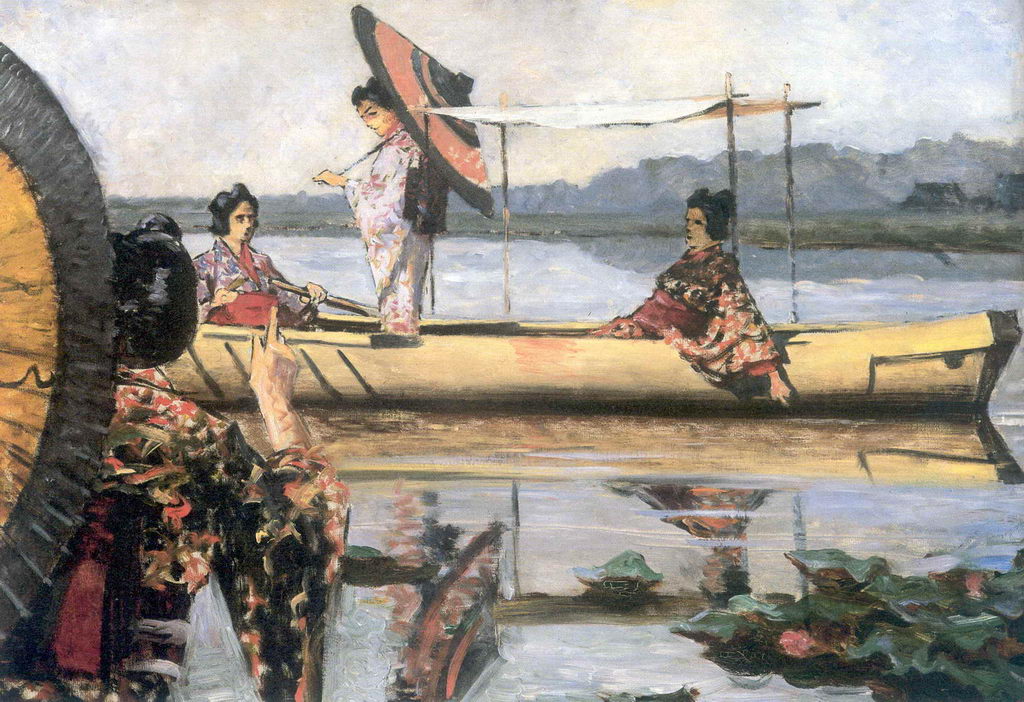

В 1903 году Верещагин прибыл в Японию. В Токио, Никко и Киото он провел четыре месяца.

Из поездки художник привез несколько живописных этюдов в новой для себя манере, близкой импрессионизму, — «Японка», «Прогулка в лодке», «Храм в Никко» и другие. Все работы Верещагин оформил в авторские рамы, отделанные японской парчой.

Когда началась русско-японская война, Верещагин поехал на фронт.

Он погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года вместе с адмиралом С. О. Макаровым при подрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура.

Из всего экипажа в 650 человек спастись удалось не более шестидесяти. По свидетельствам выживших, за несколько минут до взрыва Василий Васильевич поднялся на палубу с походным альбомом.

«Верещагина оплакивает весь мир», — писали в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Самым убедительным доказательством правоты этих слов, пожалуй, стал некролог, опубликованный в «Газете простых людей». «Верещагин хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой», — писали в 1904 году в этой японской газете.

Память о художнике увековечена в многочисленных памятниках в различных городах нашей страны и ближнего зарубежья, в названиях многочисленных улиц и площадей.

Имя художника присвоено Николаевскому художественному музею, основанному в 1914 году членами местного общества любителей изобразительных искусств в качестве памятника художнику.

Дом-музей художника в Череповце является памятником федерального уровня.

При всём уважении к Энциклопедии мировой живописи, не могу не упомянуть о другом взгляде на личность и заслуги перед Отечеством В. В. Верещагина. Как-то:

Это для тех, кому интересен художник, человек, гражданин В. В. Верещагин.

ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. АПОФЕОЗ ВОЙНЫ. ЧАСТЬ 1.

Оценили 12 человек

18 кармы