начало здесь

Итак, в 1899 году Александр Керенский поступил в Санкт-Петербургский университет и перебрался из Ташкента в столицу. Студенческую жизнь он вспоминал так:

«Во времена моей молодости большинство студентов Петербургского университета, как правило, жили в скромных, непритязательных меблированных комнатах на Васильевском острове. Общежития в те годы не пользовались популярностью у студентов, подозревавших, что они находятся под надзором полиции. На самом деле их подозрения не имели под собой никаких оснований, ибо студенты в общежитиях пользовались полной свободой».

студенты Петербургского университета, 1900

«Поначалу я, как и почти все студенты, намеревался поселиться в меблированных комнатах, однако изменил свои намерения, поняв, что, живя в общежитии, смогу познакомиться со сверстниками, приехавшими из всех уголков России. Мои надежды оправдались, и очень скоро я обзавелся многими хорошими друзьями.

Мы спорили обо всем на свете. До сих пор помню жаркую дискуссию вокруг бурской войны. А после «Боксерского» восстания 1900 года все наши помыслы сосредоточились на Дальнем Востоке. И все же основное внимание мы отдавали нашим внутренним национальным проблемам».

Обыденные разговоры о мировых новостях в общаге кажутся Керенскому большим интеллектуальным событием, делая его кем-то из немногих, «совестливых и рукопожатных».

«Другим достоинством общежития было его местоположение. Дар одного из почитателей Александра II, здание общежития было построено внутри университетского двора и стояло в самом начале улицы, ведущей к набережной Невы. Красота набережной не переставала восхищать меня. Именно там билось сердце Российской империи. На левом берегу реки, прямо перед моими глазами, на исторической площади, где произошло восстание декабристов, высились Адмиралтейство и Сенат. На фоне Исаакиевского собора вырисовывалась конная статуя Петра Великого (пушкинский «Медный всадник»); чуть влево от «адмиралтейской иглы» виднелись Зимний дворец и Петропавловская крепость — близкие и дорогие сердцу символы нашей истории. На Васильевском острове находилась Академия наук, «Кунсткамера», возведенная еще Петром Великим. Громадные университетские корпуса были построены в изящном величественном стиле начала XVIII века. Рядом с университетом стоял бывший Меншиковский дворец, в котором ныне разместилась военная академия. Справа к дворцу примыкала Румянцевская площадь, небольшой сквер, где в 1899 году была разогнана студенческая демонстрация, а еще дальше виднелись Академия изящных искусств и знаменитые сфинксы. Санкт-Петербург был для меня не только замечательным творением Петра Великого, но и городом, который обессмертили Пушкин и Достоевский.

Поступив в университет, мы, новички, впервые в жизни испытали пьянящее чувство свободы. Покинув отчий дом, мы были вольны теперь поступать как нам заблагорассудится. Жизнь швырнула нас в свой водоворот, запретным отныне было лишь то, что мы сами считали таковым. Символом нашей новой, свободной и прекрасной жизни стал так называемый «коридор» — бесконечно длинный и широкий проход, который соединял все шесть университетских корпусов. После лекций мы собирались там толпой вокруг наиболее популярных преподавателей. Иных мы подчеркнуто игнорировали, и, проходя мимо, они демонстрировали свое полное безразличие к нам.

Ко времени моего поступления в университет студенческие волнения закончились, однако их отголоски служили для нас источником самых разных развлечений. С особым удовольствием бойкотировали мы лекции тех профессоров, которые заменили преподавателей, уволенных в предыдущий академический год за симпатии к бастующим студентам. Много неприятностей, как мне помнится, мы доставили, к нашему вящему удовольствию, молодому казанскому профессору Эрвину Гримму, которого назначили на место популярного профессора, специалиста по истории средних веков И. М. Гревса. Едва завидев в «коридоре» предмет нашего презрения, мы начинали улюлюкать и, войдя вслед за ним в аудиторию, поднимали шум, в котором тонули его слова. Время от времени появлялся кто-нибудь из администрации и удалял из аудитории нескольких нарушителей порядка. Эта кампания продолжалась до тех пор, пока всем не надоело, и только тогда был восстановлен мир».

Странно, что Керенский гордится этой бессмысленной и жестокой травлей профессора… И это — символ свободы? Как-то убого и неумно.

О формировании своих политических взглядов Керенский, естественно, сам рассказывал в возвышенно-романтических тонах. Но по прочтении книги его воспоминаний, автору хочется задать ряд вопросов. Жаль, что это уже невозможно…

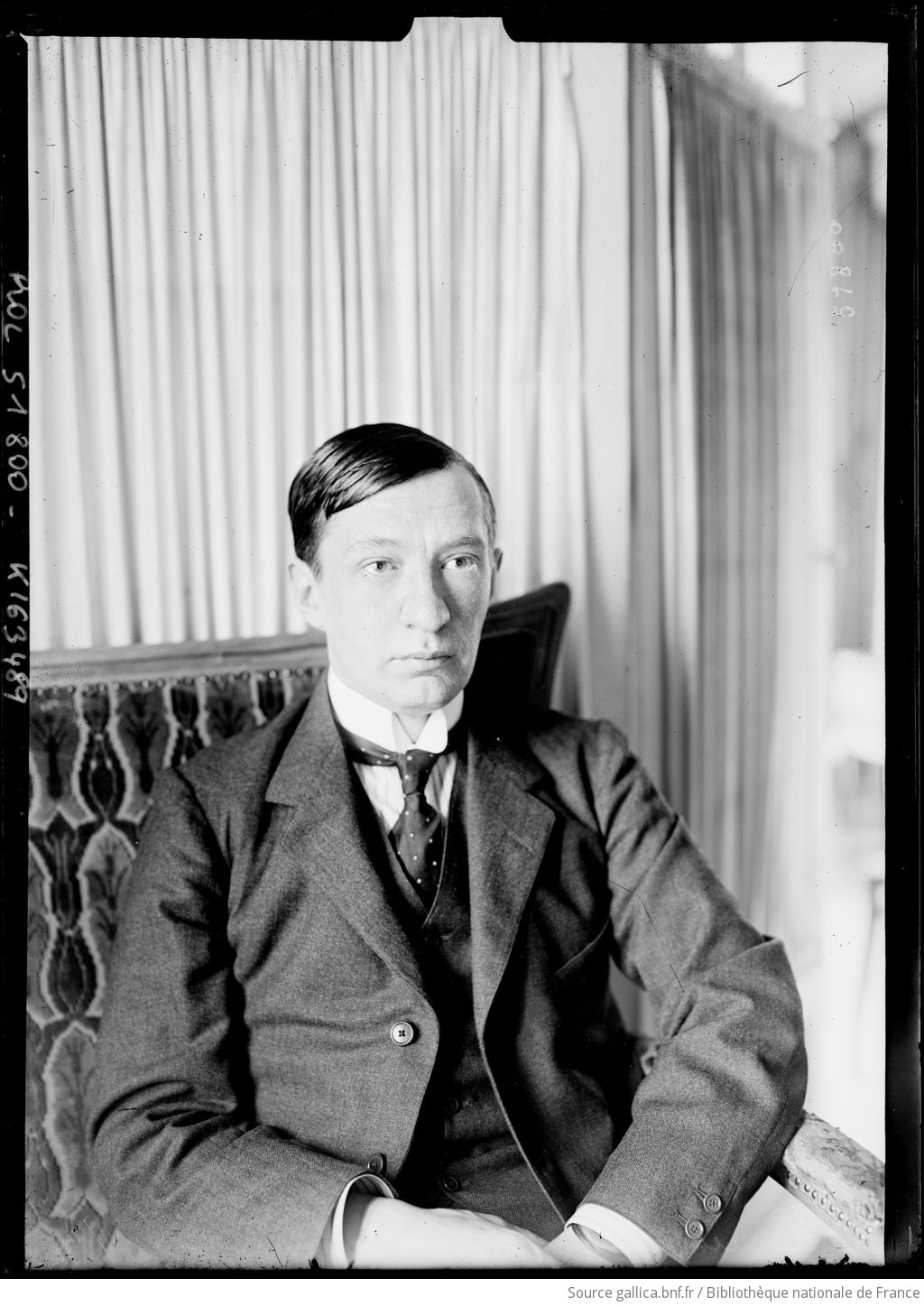

Александр Керенский в молодые годы. Некрасивый, но самоуверенный юноша с большими амбициями. Мир должен лечь к его ногам!

Жизнь Александра Керенского в этот период была более чем благополучной. Единственное, что немного омрачало начало студенческой поры — отсутствие близких друзей в Петербурге, кроме однокурсников. Но он быстро справлялся с этой проблемой.

«В первый год пребывания в Санкт-Петербурге у меня не было друзей за стенами университета, я посещал лишь дома знакомых моих родителей, общественное положение которых никак не было связано с моей студенческой жизнью. Я весьма скоро почувствовал, что они несколько обескуражены тем, что скромный молодой человек, каким они меня всегда знали, вдруг превратился в молодого безумца, развязно рассуждающего о театре, опере, музыке и современной литературе и даже иногда намекающего на знакомство с некими девицами с Высших женских курсов».

студенческая вечеринка

«По Университетскому уставу 1884 года студентам было запрещено создавать какие-либо организации, даже самые безобидные неполитические студенческие ассоциации и клубы. Коль скоро были закрыты все возможности легальной коллективной деятельности, она велась нелегально. Самыми большими студенческими обществами стали землячества, объединявшие студентов, приехавших из одних и тех же мест. Землячества были основными центрами студенческой активности — на них запрет никогда не распространялся. В первые годы обучения в университете землячество студентов из Ташкента было для меня как дом родной, я был даже избран в его совет. Своей главной задачей наше землячество, как и другие, ему подобные, считало оказание помощи малоимущим студентам и поддержание контактов между земляками. Наряду с другими мероприятиями мы устраивали благотворительные концерты, в которых нередко принимали участие известные актеры и певцы. Не однажды мне доводилось обращаться к таким знаменитостям, как Мария Савина, Вера Комиссаржевская и H.Н. Ходотов, и я ни разу не получил отказа.

Моя сестра, студентка-медичка, жила в привилегированном женском общежитии, где тоже устраивались благотворительные концерты и приглашались актеры и писатели. На одном из первых литературных вечеров, где я присутствовал, свои произведения читали такие известные писатели, как Д. С. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус. Каждое землячество занималось также просветительской деятельностью, создавая библиотеки, содействуя книжному обмену и так далее».

курсистки

«Одним из зачинателей московского землячества, возникшего в 1887 году, был В. А. Маклаков. Землячество москвичей стало во главе «борьбы с беззаконием и произволом» специально назначенных университетских инспекторов. Его центральный орган, известный под названием Объединенный совет, стал руководить всем студенческим движением. Большинство студентов склонялось к народничеству, но поскольку к тому времени еще не сформировались какие-либо политические партии, старшекурсники были в основном привержены общим идеям свободы, не всегда четко сформулированным…

Марксисты (социал-демократы) пропагандировали свою, «экономическую» доктрину, которая предусматривала отказ от союза с буржуазными и мелкобуржуазными студенческими организациями и призывала к сосредоточению всех усилий во имя достижения победы промышленного пролетариата. Однако подобные идеи почти не нашли последователей среди студентов. Для большинства из нас, россиян, ставка только на промышленный пролетариат и полное игнорирование крестьянства было совершенным абсурдом. И даже помимо такого отношения к крестьянству марксизм отталкивал меня органически присущим ему материализмом и подходом к социализму как к учению лишь одного класса — пролетариата. Согласно марксизму, классовая принадлежность полностью поглощала сущность человека. Но без человека, без личности, индивидуальной и неповторимой, без идеи о необходимости освобождения человека как этической и философской цели исторического процесса — что же тогда оставалось от великой русской идеи? В таком случае пришлось бы стереть из памяти и традиции нашей литературы. И тем не менее весьма большие средства студенческой «центральной кассы» находились в руках марксистов».

Ну, сосредоточить в своих руках «центральные кассы» марксисты всегда умели. А пока все студенческие «политики» пользовались любым поводом, чтобы «раскачивать» обстановку в стране… Например, голод в отдельных губерниях или эпидемия холеры были вполне подходящим поводом, чтобы вырвать какие-то преференции для себя, раз власти заняты борьбой со свалившимся несчастьем.

«Голод 1891–1892 годов и вызванная им эпидемия холеры в немалой степени способствовали оживлению политической активности, чему в значительной мере помогли и выступления Льва Толстого. Вынужденное чрезвычайными обстоятельствами разрешить земствам участвовать в кампании по оказанию помощи пострадавшим, правительство тем самым, помимо своей воли, содействовало развитию общественной инициативы. В этих условиях и возникло студенческое движение, целью которого было добиться восстановления либерального университетского устава 1863 года».

Голод случился в 1891-92 годах, а Керенский рассказывает о студенческих волнениях конца 1890 — начала 1900-х годов, то есть лет на восемь-десять хватило запала, чтобы воспользовавшись моментом, рушить свою страну. Вместо того, чтобы оказать хоть какую-то реальную помощь голодным и больным.

студент Санкт-Петербургского университета, начало 1900-х годов

Естественно, согласия в «бунтовщиках» по политическим вопросам не было — среди трех студентов обычно находились представители пяти политических течений.

«Борьба между социалистическими группировками в стенах университета в начале нынешнего столетия отражала резкое противостояние двух систем общественного и экономического мышления в среде радикальной интеллигенции. Позднее именно это обстоятельство сыграло исключительно важную роль в революции 1917 года».

При этом они пребывали в уверенности в своем полном праве устраивать в стенах университета беспорядки, забастовки, сходки, распространять антиправительственную литературу, выходить на уличные демонтрации и по любому поводу выказывать свой протест! То, что министр просвещения Боголепов приказал отчислять из университета зачинщиков беспорядков и отдавать их в солдаты было воспринято как акт тирании. Ибо «цель студенческого движения — пробуждение политической активности старшего поколения, чтобы и оно встало на путь борьбы за свободы»… Борьбы, как всегда, бессмысленной и беспощадной. «Борцы за все хорошее» в качестве мести уже обрекли Благолепова на гибель.

«Н. П. Боголепов, неплохой специалист по римскому праву, но безжалостный министр просвещения, потребовал и добился высочайшего разрешения немедленно призвать в армию всех студентов, замешанных в беспорядках. Эта мера… была неукоснительно проведена в жизнь: десятки студентов отправили в Сибирь. Правительство, видимо, рассчитывало с помощью террора сломить волю студентов, однако сосланные в Сибирь студенты в знак протеста против действий властей выступили с открытым письмом, в котором подчеркнули, что важнейшая цель студенческого движения — пробуждение политической активности старшего поколения, с тем чтобы и оно встало на путь борьбы за свободы по английскому образцу».

Итак, после масштабных беспорядков — всего лишь десятки наказанных, да и то вскоре прощенных (как мы по прошествии времени знаем). А вот министра просвещения непременно следует за это убить!

студенческие беспорядки в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте в 1901 году

«Я помню тот день, когда Боголепов, незадолго до своей гибели, посетил наше общежитие, — нам сказали, что министр изъявил желание познакомиться с условиями жизни студентов. Высокий, с суровым выражением лица, в безупречно сшитом костюме, Боголепов шел по коридору в сопровождении ректора. Руководствуясь отнюдь не враждебностью в отношении его лично, а лишь царившими тогда настроениями, ни один из студентов не приветствовал гостя. При его появлении в библиотеке собравшиеся там студенты просто-напросто проигнорировали его. Это был молчаливый, но весьма красноречивый протест. Одни отстраненно смотрели в сторону, другие делали вид, будто погружены в чтение, третьи углубились в газеты. Боголепову дали в полной мере почувствовать настроение студенческих умов.

А вскоре после этого, 14 февраля 1901 года, у министра просвещения попросил аудиенции Петр Карпович, бывший студент, дважды до того исключенный из университета. За многие предыдущие годы не было совершено ни одного политического убийства, и министр, не колеблясь, дал согласие на встречу с молодым человеком. Грянул выстрел, и смертельно раненный Боголепов упал наземь.

Эта акция индивидуального террора — за Карповичем не стояла ни политическая, ни партийная организация — отбросила нас ко временам революционного террора периода царствования Александра II, и остается только удивляться, почему покушавшегося не казнили. Событие это оставило неизгладимый след в сознании очень многих, в том числе и в моем: в готовности умереть ради торжества справедливости мы усматривали акт великого духовного героизма.

Казалось, царь задался целью укрепить нашу веру в эффективность террора, назначив на место убитого министра престарелого генерала П. С. Ванновского, известного в прошлом своей реакционностью на посту военного министра, но в новом своем качестве приятно удивившего всех справедливым отношением к студентам. Было отменено решение об их принудительном наборе в армию, а к осени 1902 года сосланные студенты возвратились из Сибири».

Итак — убийство человека есть «акт великого духовного героизма». И никак иначе! Приятно удививший студентов новый министр всех простил, всех вернул в столицу. И даже убийца был наказан не слишком строго… В такие моменты приходится признать, что Николая II погубила доброта. В начале 20 века террор в России развернулся с невиданной силой, и что самое ужасное — образованные слои ему рукоплескали… А любые попытки его обуздать приводили лишь к новой волне криков: «Сатрапы! Палачи! Душители! Вешатели!»

В 1902 году во время студенческой сходки А. Керенский выступил с одной из своих первых антиправительственных речей, за что был ненадолго отстранен от занятий и отправлен домой, под присмотр родителей. «Мне льстило, что отныне я стал ссыльным студентом», — вспоминал позже Керенский.

Как бы то ни было, но власти и университетское начальство дали Керенскому возможность продолжить учебу и получить диплом. Окончив в 1904 году университет, он начал свою юридическую карьеру в качестве помощника присяжного поверенного и вскоре стал членом Петербургской коллегии адвокатов, занявшись самостоятельной практикой.

Вот теперь можно было заняться и политикой, и, при случае, террором… Приближался 1905 год.

◦Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары; цитируется по изданию: М.: Республика, 1993.

Елена Хорватова

Оценили 12 человек

17 кармы