В средней школе историю России – как раньше, так и в наши дни – преподают в отрыве от событий, которые в то же время происходили в других странах мира. Между тем, параллельное рассмотрение происходившего в России и Европе в 1760-1770-х годах рисует нам совершенно иную картину, выявляя скрытые причинно-следственные связи. К восстанию Емельяна Пугачёва это имеет самое непосредственное отношение. Восстание, организованное с помощью Франции и Османской империи, было самой настоящей войной, развязанной в чрезвычайно важном регионе России тех лет. А мог ли Емельян Пугачёв мог быть орудием в руках франко-османских политиков и пользоваться их материальной поддержкой? С точки зрения официально-принятой версии отечественной истории, конечно же, такое предположение выглядит самой откровенной фантастикой. И всё-таки? Укоренившийся в общественном сознании миф оказывает колоссальное влияние на мышление отдельно взятого человека. Есть такая русская поговорка: «Смотришь в книгу – видишь фигу». Применительно к истории пугачёвского бунта это соображение очень справедливо. В многочисленных исследованиях, посвящённых пугачёвщине, содержится масса сведений и фактов, которые рисуют совершенно иную картину подоплёки пугачёвского бунта. Но, как правило, читатели и исследователи с мифологизированным сознанием не замечают этих фактов.

Попробуем же не только эти «нестандартные» сведения и факты увидеть, но и проанализировать их. Итак, кем же, на самом деле, был Емельян Пугачёв и как он попал в жернова большой политики, сделавшись проводником франко-османских геополитических интересов?

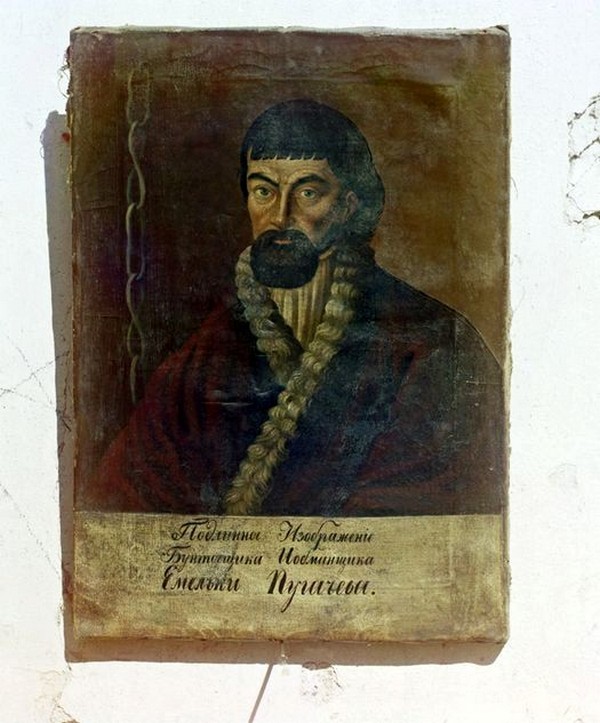

Емельян Пугачёв – рисунок со старинной гравюры.

БЫЛА ЛИ ВОЙНА ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА КРЕСТЬЯНСКОЙ?

Многие из нас ещё со школьной скамьи запомнили тезис о крестьянском характере пугачёвской войны. Вольно или невольно, но одним из первых этот миф запустил в общественное сознание Александр Пушкин, чей знаменитый труд «История Пугачёва» впервые увидел свет в декабре 1834 года. Но вот что странно, первый и второй этап пугачёвского бунта разворачивался, как известно, на территориях Оренбургской губернии и Башкирии, где традиционное крестьянство в те времена представлено было очень слабо, и многие объективные исследователи задают простой в сущности, вопрос. Почему районом пугачёвского восстания стали территории Оренбургской губернии, Заволжья, Южного и Среднего Урала? То есть те земли, которые явно не могли поставлять в армию повстанцев крепостных крестьян, ибо таковых в этих областях тогда было очень немного. Между тем, всё объясняется очень логично. «Крестьянское восстание», конечно, можно было организовать в центральных районах России, на Верхней и Средней Волге. Поводы для недовольства у крестьян, безусловно, имелись. Хотя бы – из-за повышения налогов и податей, что было неизбежно в условиях войны, которые тогда на двух фронтах вела Россия. Правда, бедственное положение русского крестьянства – тоже было, знаете ли, весьма относительным. Русские офицеры, участвовавшие в кампании 1812-1814 годов, с удивлением отмечали нищету польского и французского крестьянства по сравнению с отечественным. Д.И. Фонвизин, путешествовавший по Франции в конце XVIII века, отмечал, что наличие коровы у крестьянина является признаком роскоши, в России же отсутствие коровы – признак нищеты. Английский путешественник Джон Кохрейн в 1824 году издал в Лондоне книгу под названием «Narrative of a pedestrian journey through Russia and Siberian Tartary, from the frontiers of China to the Frozen Sea and Kamtschatka» (Повесть о пешем путешествии по России и Сибирской Тартарии, от границ Китая к Ледяному морю и Камчатке). Кохрейн в своей книге замечал: «Положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они хороши и дёшевы». Он отмечал также, что русские мужики живут лучше, чем такое же сословие в Англии и Шотландии.

Помимо этого, у Пугачёва и его заказчиков имелись с русским крестьянством ещё две проблемы.

Во-первых, крестьяне должны были поверить, что Пугачёв и в самом деле «воскресший» император-заступник Пётр III.

Во-вторых, крестьян необходимо было бы вооружить и обучить военному делу. А это требовало денег и времени. Деньги у Пугачёва и его франко-османских заказчиков были, но времени катастрофически не хватало.

А вот казакам этого совершенно не требовалось. В очередном издании «Истории России с древнейших времён до начала XXI» века, вышедшем в 2005 году под редакцией академика А.Н. Сахарова, об этом сказано предельно ясно: «Настроение казаков Пугачёв угадал верно – их волновало не истинное его происхождение, а вполне земные вещи: “Пусть это не государь, а донской казак, но он вместо государя нас заступит, а нам всё равно – лишь бы быть в добре войсковому народу”. Были и более откровенные суждения: “Нам какое дело, государь он или нет, мы из грязи сумеем сделать князя”». Тот же Пушкин, определяя качественный состав армии Пугачёва, называл его соратников «сволочью» – бежавшими каторжанами, казаками-раскольниками, лихими людьми, иначе говоря, людьми низкого звания и крайне подозрительного поведения.

К слову говоря, одним из ближайших сподвижников Пугачёва с октября 1773 года был небезызвестный Хлопуша (Афанасий Тимофеевич Соколов). Крепостной крестьянин тверского архиерея Митрофана, в 15 лет уехал в Москву, работал извозчиком, потом примкнул к шайке уличных грабителей. Был отдан в солдаты, бежал, затем был обвинён в конокрадстве и выслан в Оренбургскую губернию, где батрачил в имении надворного советника Тимашева и на Покровском медном заводе графа А.И. Шувалова. Участвовал в грабежах и разбойничьих нападениях на дорогах. Был осуждён на пожизненную каторгу с отправкой в Тобольск. Бежал, но был пойман и возвращён в Оренбург. 30 сентября Оренбургский губернатор Рейнсдорп вызывает Хлопушу из тюрьмы. Он посылает его в стан Пугачёва, снабдив его четырьмя указами, один из которых надо было «отдать яицким казакам, другой – илецким, третий – оренбургским, а четвёртый – самому Пугачёву». Суть изложенных в этих указах сведений состояла в том, что Пугачёв – аферист и самозванец. За успешное выполнение задания губернатор обещал Хлопуше освободить его от каторги и дать ему денежное награждение. Нашёл, на кого понадеяться!

Хлопуша, конечно же, переметнулся на сторону Пугачёва, став одним из его ближайших сподвижников, помимо участия в боевых действиях, он являлся для Пугачёва поставщиком «пушечного мяса». Так, 7 ноября 1773 года к войскам Пугачёва, стоявших тогда в окрестностях Оренбурга, Хлопуша привёл с собой около 500 человек, завербованных им на Авзяно-Петровском заводе. Что это были за люди? А были это заводские крестьяне и крепостные рабочие, с ними было 6 пушек, при которых, как впоследствии рассказывал на следствии Хлопуша, «канониром был демидовский крестьянин Иван Шишка». Демидовский крестьянин – это крестьянин, приписанный к одному из заводов Демидова, по сути – рабочий. Бесправный представитель того самого пролетариата, которому терять было нечего. Рабочие – это, согласитесь, не крестьяне. Но война Пугачёва почему-то «рабочей» не называлась. А вот ещё весьма любопытные факты. По подсчётам советского историка А.И. Андрущенко («Крестьянская война 1773-1775 гг.», М., «Наука», 1969), к восстанию Пугачёва примкнули рабочие 64 заводов, 28 выступили против. Однако многие из них были мобилизованы в армию Пугачёва в принудительном порядке, и при первом же удобном случае бежали от Емельяна Ивановича.

Хлопуша передаёт Пугачёву воззвание губернатора Рейнсдорпа (рисунок Владимира Тельнова; 1924-1998).

На кого ещё делал ставку «народный заступник» Пугачёв? А вот на кого – цитируем один указов Емельяна Ивановича: «Содержащихся в тюрьмах и у протчих хозяев, имеющихся в неволности людей, всех без остатку на нынешних месяцах и днях чтоб выпущали». В значительной степени именно этот контингент и пополнял войско Пугачёва. Известно, что масштаб мародёрства пугачёвцев был столь велик, что в конце 1773 года предводитель «крестьянской армии», по жалобе крестьян, был вынужден для острастки повесить своего приближённого Дмитрия Лысова за то, что тот со своей командой «грабил крестьян и разорял их домы». И такая казнь была далеко не единичным случаем!

Менее известно, что в армии Пугачёва были и дворяне. К примеру – Михаил Шванвич, сын петербургского гвардейского офицера, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Шванвич в чине подпоручика 2-го Гренадёрского полка 8 ноября 1773 года попал в плен к Пугачёву. Присягнул ему на верность и в течение нескольких месяцев переводил перехваченную правительственную переписку с немецкого и французского языков на русский. Это – немаловажная деталь. Переводчик с французского, Пугачёву был нужен не только для перевода захваченной переписки, но и для общения с французскими военными специалистами, которые – и об этом сохранились свидетельства – находились в штабе восставших изначально. Если внимательно, без идеологических шор, посмотреть на состав армии Пугачёва, мы заметим очевидную вещь: в ней присутствовали представители едва ли не всех сословий, а собственно крестьяне вовсе даже и не преобладали (их число увеличилось лишь с лета 1774 года, когда Пугачёв, после взятия 12 июля Казани, пошёл вниз по Волге на Дон). Можно сказать, что армия Пугачёва, состояла из наёмников, которым, по сути, было всё равно, с кем и за кого воевать – лишь бы платили деньги.

«Яицкие казаки в походе» (акварель немецкого художника Карла Хесса; 1755-1828).

ДЕНЬГИ НА ВОЙНУ

Историки советского периода, пусть и неохотно, но признавали тот факт, что в регулярной армии Пугачёва выплачивалось жалование. Сколько же платил Пугачёв? По свидетельству одного из его соратников, Максима Шигаева, которые тот давал уже будучи под следствием, «в разные времена им было выдано денег на конных по 6-ти рублей, а на пехотных по 5-ти каждому человеку». В августе 1774 года, находясь в окрестностях Царицына, где его армия через несколько дней потерпит последнее сокрушительное поражение, Пугачёв посылает именной указ (манифест) «всему природному донскому казачьему войску» в Берёзовскую станицу. Помимо прочих благ и привилегий, он также пообещал в указе каждому, кто запишется в его армию, выдать единоразово «не в зачёт жалованья по 10 рублёв».

Много это или мало? Судите сами: на казённых заводах Урала приписанным к ним крестьянам, которые по факту были просто-напросто рабочими этих предприятий, тогда выплачивали такие деньги. За рубку дров «мерою в длину 14 аршин, а в вышину – 7» платили 25 копеек. Рабочий день длительностью от 10 до 14 часов оценивался в 6-8 копеек. За кубическую сажень (9,8 кубометра) вырытой руды рабочие получали по 20 копеек. За ковку железа на заводах Демидова рабочие получали: мастера – по 2 копейки, подмастерья – по 1,25 копейки, работники – по 0,75 копейки за 1 пуд. А что можно было купить на ежемесячную зарплату в 5-10 рублей, которые Пугачёв выплачивал казакам за участие в войне? Нам, живущим в начале XXI века, сложно ориентироваться в уровне зарплат и потребительских цен последней трети века XVIII-го. Да и цены на основные промышленные и продовольственные товары тогда также сильно разнились, в том числе – в зависимости от сезона, региона и разного рода форс-мажорных ситуаций. И всё же? Вот небольшая выкладка по ценам на продовольствие, которые в 1772-1775 годах действовали в регионах Среднего Поволжья, на Урале и в Западной Сибири. Пуд ржаной муки можно было купить по цене от 6 до 15 копеек. Пуд крупы – от 17 до 37 копеек. Четверть (6 пудов) овса оценивалась от 30 копеек до 1 рубля. Рыба (щука) – от 18 до 25 копеек за пуд. Соль – 35 копеек за пуд. Вино – от 1,5 до 1,9 рубля за ведро. Из этих цифр видно, что служение в армии Пугачёва давало казакам возможность весьма хорошо подзаработать. Это и обеспечило Емельяну Ивановичу устойчивый приток «новобранцев». При этом важно понимать следующее обстоятельство: платил Пугачёв только профессионалам! Когда во время похода на Дон, Пугачёв вступил в Петровск, к нему присоединилось более 300 пахотных крестьян и 60 донских казаков. Крестьянам Пугачёв милостиво разрешил присоединиться к его армии – и только-то. А вот донским казакам, Пугачёв выдал денежное жалованье: старшинам – по 20, а казакам – по 15 рублей. Причём, как замечает А.С. Пушкин в 3-й главе «Истории Пугачёва», жалованье получали одни казаки, «прочие довольствовались грабежом». Всё правильно. Пугачёв, как опытный военачальник, платил деньги лишь наиболее квалифицированным солдатам. А казаки, что немаловажно, были в основном конными воинами, как собственно, и башкиры, также бывшие великолепными наездниками. Прочая «пехота» рассматривалась им как самое настоящее пушечное мясо.

Один из прижизненных портретов Емельяна Пугачёва, написанный масляными красками (фото сделано Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в 1911 году в музее г. Ростов Великий).

Откуда же Пугачёв взял деньги на формирование столь мощного военного кулака, кто ему платил, а самое главное, – за что платили? Это уже позже, когда имя Пугачёва уже гремело и наводило ужас, захватывая ту или иную крепость, или город, он основательно потрошил казну. К примеру, когда его войско 27 июля 1774 года вошло в Саранск, Пугачёв захватил в казне городе свыше 29 000 рублей. В Пензе (2 августа) было захвачено 13 000 рублей.

А вот ещё один странный факт. 17 сентября 1773 года Пугачёв озвучивает свой знаменитый Манифест и с хутора братьев Толкачёвых отправляется в поход на Яицкий городок (в 1775 году был переименован в Уральск), расположенный в 100 верстах. Это – начало пугачёвского бунта. Вооружённый отряд Пугачёва тогда состоял всего лишь из 70-80 вооружённых казаков. Через два с небольшим месяца, главная армия Пугачёва осаждает Оренбург. Его войско выросло неимоверно и насчитывает до 30 000 человек и 80 орудий.

А 12 июля 1774 года: второй, «башкирский», период войны Пугачёва завершается взятием и разграблением Казани (за исключением Казанского кремля, за стенами которого укрылся гарнизон города) – важнейшего в стратегическом плане города на востоке европейской части тогдашней Российской империи. Взятие и сожжение Пугачёвым Казани ошеломило Екатерину II. Майско-июньские события, развернувшиеся на территории Башкирии и Прикамского края, показали, что посланных для усмирения Пугачёва правительственных войск было явно недостаточно. Советский историк Михаил Жижка в своей книге «Емельян Пугачёв» по этому поводу замечал: «Внутри страны войск было мало, пришлось поэтому срочно закончить войну с Турцией, с тем чтобы освободить регулярные войска и боевых генералов для борьбы с “домашним врагом”». Ничего себе! Это даёт весомый повод совершенно иначе взглянуть на пугачёвщину и породившие её причины. Итак, что же – незадолго до восстания Пугачёва – происходило на западе и юге России?

А вот что. 29 февраля 1768 года, в Польше (тогда – Речи Посполитой) в городе Бар образуется так называемая «Барская конфедерация», проще говоря современным языком, это были сторонники «евроинтеграции». Костяк конфедерации – польское шляхетство и римско-католические священники, конфедерация, собственно, и была создана по призыву краковского (1759-1788) епископа Каетана Солтыка.

Каетан Игнаций Солтык (Kajetan Soltyk; 12.11.1715 – 30.07.1788).

Чего же хотели конфедераты? А того, чтобы Российская империя ослабила своё влияние на политику Польши, проводимую лояльным к императрице Екатерине II королём Станиславом Августом Понятовским (на троне находился с 1764 по 1795 годы). Один из ключевых моментов, с которым никак не могли согласиться конфедераты - «евроинтеграторы», – прекращение жестокого преследования польских религиозных диссидентов: протестантов, греко-католиков и православных. Противостояние быстро переходит в боевые действия. 26 марта 1768 года Понятовский обращается к Екатерине II с просьбой об оказании военной помощи и получает её. Ситуация начинает переламываться в сторону России. В 1770 году против России в польском вопросе открыто выступает Франция: в Речь Посполитую с большими деньгами и войском направляется генерал Шарль Дюмурье. Против Дюмурье выступает Александр Суворов, который громит войска француза, словно семечки щёлкает (забавно, но Дюмурье считал, что на тот момент его армия являлась лучшим регулярным войском Европы!). Боевые действия России против французских войск в основном завершаются летом 1772 года. Но ещё в 1768 году, когда Понятовский обращается к Екатерине II с просьбой об оказании военной помощи, начинаются крестьянские волнения на Украине, в Литве и на части территорий самой Польши. Крестьяне резко выступают против экономической и религиозной политики римско-католического шляхетства. Немалая часть «евроинтеграторов» бежит в Османскую империю. Колии (православные крестьяне и казаки правобережной Украины, входившей тогда в состав Речи Посполитой) преследуют бегущих от них конфедератов. Войско колиев захватывает в июне 1768 года турецкую крепость Балта (ныне – город на севере Одесской области), в которой укрылись «евроинтеграторы». Хотел султан Мустафа III объявлять войну России или нет – доподлинно неизвестно. Но затянуть Российскую империю в многолетнюю военную кампанию очень хотела Франция. Она обещает Турции свою поддержку на море мощью своего флота. И вскоре, 6 октября 1768 года, Османская империя объявляет России войну. Это был второй удар по России.

Султан (1757-1774) Османской империи Мустафа III (28.01.1717 – 21.01.1774).

Однако всё пошло не так, как планировалось во Франции. В целом, боевые действия для России складывались весьма успешно. Россия бьётся за свободный выход к Чёрному морю. Крым – один из ключевых объектов этой борьбы. Развитие русско-турецкой войны 1768-1774 годов шло по столь выгодному для русской армии сценарию, что уже к концу 1769 года перед Российской империей замаячила перспектива установления контроля над проливом Дарданеллы с возможностью высадки русского десанта в Константинополе. Вот уж этого Франция – при молчаливом согласии Англии – никак не могла допустить! Оставалось только одно: с помощью «пятой колонны» развязать внутри России масштабную гражданскую войну. Некоторые историки полагают, что волнения яицких казаков первой половины 1772 года также не обошлись без иноземного влияния. Однако это восстание было быстро подавлено. Выход у французов и османов оставался лишь один: во главе «пятой колонны» было необходимо поставить опытного в военном отношении человека, хорошего организатора. И этот человек должен был обладать чем-то очень привлекательным для местного населения. И такой человек был найден. Ему была придумана вполне притягательная, харизматичная «легенда»: казак-бунтарь, оказывается, был выжившим и объявившегося в казачьих степях Южного Урала императором Петром III. Защитник униженных и угнетённых, он должен был обещать всевозможные вольности, ликвидацию всех налогов и податей, поощрять «экспроприацию экспроприаторов», и – о чём, правда, никому из простых людей лучше всего было не знать – обладать более чем солидным запасом «кэша» для рекрутирования своей повстанческой армии. Этим человеком и стал Емельян Иванович Пугачёв.

Очередной портрет Емельяна Пугачёва, сделанный неизвестным автором.

Так как «Гуляй-поле» между реками Волга и Яик (ныне – Урал) в изобилии могло поставить наёмников, неплохо знавших военное ремесло. Именно там и обитали те, кто называл себя казаками, в те времена они являли собой этакую всесословную вольницу, а места их расквартировки, говоря современным языком, порой напоминали самые настоящие бандитские «малины». Воевать с кем угодно и против кого угодно, да ещё получать за это вознаграждение в виде военных трофеев или денег (а, лучше – и то, и другое!) – вот этим и занимались многие годы те, кто вскоре стал боевым авангардом Емельяна Пугачёва. Считается, что яицкие казаки как класс стали формироваться примерно с 1550-х годов. Начало яицкому войску положили донские казаки и крестьяне, убегавшие из Центральной России на берега реки Яик (Урал). До середины XVIII века эта вольница жила вполне себе припеваючи. Ещё в XVII веке, при первом представителе семейства Романовых на российском троне – Михаиле Фёдоровиче – им были даны невиданные привилегии по пользованию рекой Яик «с вершины и до устья, и впадающими в неё реками и протоками, рыбными ловлями и звериною ловлею, а равно и [торговлей] солью беспошлинно, также крестом и бородою». Взамен казаки обязывались охранять границы России и принимать участие в военных походах.

Понятно, что со временем эта вольница должна была быть ликвидирована. Да и разве могло быть иначе в государстве, которое набирало силу в том числе – для борьбы с представителями «просвещённой Европы», которым очень не нравилось усиление и возвышение России? Пользоваться природными богатствами огромных территорий, вести беспошлинную торговлю и при этом не платить в бюджет ни копейки? Такое положение дел не могло продолжаться бесконечно долго. Так рассуждала и Екатерина II, во время её царствования (1762-1796) бюджет России рос невиданными доселе темпами, увеличившись в шесть раз: с 16 до 96 миллионов рублей.

Яицкие казаки.

Казачество – не только Яика и прилегающих областей – безусловно, не было однородным. Были среди казаков те, кто вёл самостоятельное хозяйство, но при необходимости готов был «встать под ружьё», защищая интересы Родины. Такие казаки полагали, что и на государственной службе есть свои преимущества. Вести своё хозяйство никто не запрещал. Пусть и небольшое, но денежное жалованье из казны они получали, выдавались за счёт бюджета также кормовые деньги, порох, свинец, а, кроме того, ежегодно по 100 вёдер вина на войско. К слову говоря, 100 вёдер вина – это 1,2 тонны горячительного напитка крепостью гораздо выше 10-12 градусов привычного нам сегодня лёгкого вина.

Но были среди казаков и другие настроения. Особенно среди тех, кому было, что терять. Многие казаки из этой категории имели свои хутора и очень активно пользовались трудом беглых, «безпашпортных» крестьян. Когда в XVIII веке центральная власть стала категорически запрещать принимать в свои общины беглых людей, зажиточные казаки Яика продолжали поощрять эту внутреннюю эмиграцию, беглых людишек скрывали на удалённых степных хуторах, где они находились, по сути, на положении бесправных рабов. Бежали эти бедолаги от крепостного права, а попадали из огня да в полымя! Генерал-поручик Фёдор фон Фрейман (26.10.1725 – 03.11.1796) до участия в кампании против армии Пугачёва подавил бунт яицких казаков. Позднее он написал мемуары, которые были изданы под названием «Getreue Darstellung der Expedition wider die Jaikischen Kosaken, wie auch wider den Rebellen Pugatschew» (Полный отчёт об экспедиции против яицких казаков, а также против мятежника Пугачёва). Фрейман так описывал нравы, которые в июне 1772 года царили в Яицком городке: «В сём городе каждому беглому пристань открытая, из которых перед прибытием моим ушло под видом работников более 2 000 человек». Часть «вольнолюбивых» казаков, составивших костяк армии Пугачёва, воевать и грабить умели, любили и не боялись, в какой-то степени это было их профессией. Поэтому расхожие и по сей день идеологические догмы советского периода о наличии неких «революционных настроений» среди казачества – не более чем сказка, которая легко разбивается об исторические факты. Да, русское правительство, начиная ещё с 1720-х годов, со времён Петра I, пыталось с этим бороться, стараясь поставить «казаков» на службу государственным интересам, дело это шло, но с сильным скрипом и страшно медленно. О борьбе Санкт-Петербурга с казачьей вольницей Яика-Урала заместитель директора по науке Оренбургского губернского историко-краеведческого музея Надежда Пляшешник заметила следующее: «По сути, столкновения правительственных войск с вооружёнными формированиями степняков продолжались ещё полтора века».

УДАР В СПИНУ РОССИИ

Есть ещё одна важная причина, по которой именно Оренбуржье и Южный Урал были избраны донским казаком Пугачёвым и его зарубежными «спонсорами» в качестве театра боевых действий. В этом регионе, выражаясь современным языком, были сосредоточены предприятия российского военно-промышленного комплекса. Как писал в своей книге «Емельян Пугачёв» советский историк Михаил Жижка, горные заводы Урала в то время имели в своём распоряжении массу ресурсов: большие хлебофуражные, сырьевые и денежные запасы. Здесь же находились запасы пороха, свинца, орудийных ядер, множество готовых пушек, ружей, сабель и пик. Кроме того, заводы могли вырабатывать (и вырабатывали!) для армии Пугачёва новые пушки и ядра, а из заводского населения соратники Емельяна Ивановича активно вербовали всё новых бедолаг для использования их в качестве пушечного мяса. На всех этих предприятиях имущество реквизировалось. Деньги, пушки, ядра, свинец и порох отправлялись Пугачёву или использовались местными повстанческими отрядами. Причём, в первый период войны заводские строения не разрушались, а активно использовались для нужд восстания. В книге Михаила Жижки приводится один просто убойный факт: к концу февраля 1774 года пугачёвцы овладели 92 металлургическими заводами. Это составляло 75% горнозаводской промышленности Урала! В разгар русско-турецкой войны России был нанесён самый настоящий удар в спину: она по сути, лишилась «оборонки», сосредоточенной, главным образом, на Урале.

Но как Емельяну Пугачёву удалось осуществить, казалось бы, неосуществимое? Франко-османская поддержка? Да, безусловно. Но свою роль сыграл ещё и человеческий фактор. Беглый донской казак, якобы неграмотный лихоимец (как характеризовал Емельяна Пугачёва сам Александр Пушкин) на самом деле был не только образованным – для того времени – человеком, но и опытным военным, и принадлежал к военной элите того времени – он был артиллеристом. И вряд ли он был тем самым тёмным, неграмотным мужиком, каковым его часто изображали.

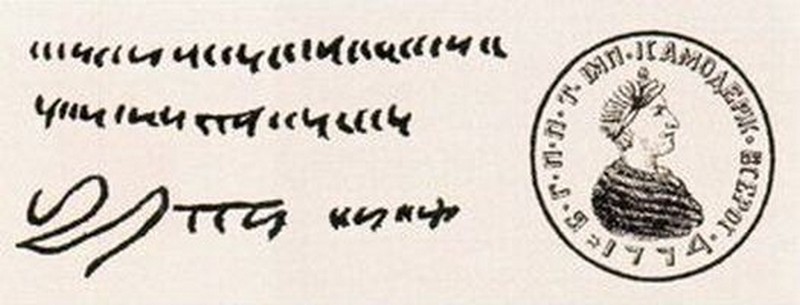

Автограф и личная печать «неграмотного казака» Емельяна Пугачёва.

Из показаний Пугачёва в Тайной экспедиции в Москве в ноябре 1774 года известна дата его рождения – 1742 год. Родился он в Зимовейской станице на Дону. В семье он был младшим сыном. Старший брат Пугачёва – Дементий – служил в казачьих войсках и также проживал в Зимовейской станице. Как и сестра Емельяна Ивановича – Ульяна. Вторая сестра Пугачёва, Федосья, вышла замуж за казака и вместе с ним на момент суда над Пугачёвым проживала в Азове. Подростком Емельян Пугачёв вместе с отцом «боронил землю». Когда Пугачёву исполнилось 14 лет, его отец умер, после чего Емельян самостоятельно обрабатывал свой семейный участок земли. В 17 лет (по другим данным – в 19 лет) он женился на дочери казака Есауловской станицы Софье Дмитриевне Недюжевой. От этого брака родилось пятеро детей, двое из которых умерли. В живых остались сын Трофим и дочери – Аграфена и Христина.

Ещё один из портретов Е.И. Пугачёва.

В 17-летнем возрасте Пугачёв был зачислен в казаки и отправился на театр боевых действий Семилетней войны (1756-1763) в Пруссию в составе войска казачьего полковника Ильи Денисова. «За отличную проворность» Денисов взял Пугачёва в ординарцы. В 1762 году взошедшая на российский престол Екатерина II заключила с Пруссией мир, команда Денисова (а с ней – и Емельян Пугачёв) вернулась на Дон, казаки были распущены по станицам. На фронте Пугачёв пробыл около трёх лет, принял участие во многих сражениях, но ни разу не был ранен. В Зимовейской станице он прожил полтора года. В 1764 году в команде есаула Елисея Яковлева принял участие в карательном рейде генерала Маслова в польский город Ветка (близ Гомеля, сегодня это юго-восточная территория Республики Беларусь). Ветка в те времена уже не первое десятилетие была центром старообрядцев, где охотно принимали беглых людей с Дона. Для возврата беглецов и была снаряжена эта экспедиция. После возвращения из Польши Пугачёв четыре года прожил дома, периодически, правда, принимая участие в краткосрочных военных операциях.

Пётр Иванович Панин (1721 – 26.04.1789): портрет кисти Григория Сердюкова, не позднее 1767 г.

Когда в 1768 году началась война с Турцией, Пугачёв в команде полковника Ефима Кутейникова вновь оказался на поле брани, где и пребывал по 1770-й год. Пугачёв участвовал во многих сражениях, в том числе – во взятии 16 сентября 1770 года города Бендеры. Любопытно: взятие Бендер осуществилось под командованием генерала графа Петра Панина. Того самого Панина, который через четыре года, 27 июля 1774 года, будет назначен Екатериной II главнокомандующим по подавлению пугачёвского восстания. За два года участия в Русско-турецкой войне Пугачёв дослужился до чина хорунжего (младшего лейтенанта). Зимой 1770-1771 года Пугачёв заболел, и его временно отпустили домой подлечиться. Но в армию Емельян Иванович не вернулся. Бросив дом и жену с тремя детьми, он с мая 1771 года пустился в бегах, которые завершились хорошо известными нам событиями. «Показания современников доказывают: Пугачёв прекрасно знал не только артиллерийское дело, но и вообще военную технику своего времени. Он применял нестандартные для того времени военные хитрости: производил ложные тревоги, делал внезапные и стремительные набеги, применял рассыпной строй и массированный огонь артиллерии».

Прижизненный портрет Е.И. Пугачёва, написан маслом поверх портрета Екатерины II. Этот портрет сделан в ставке Пугачёва в Берде. На его обороте надпись: «Сей лик писан 21 сентября 1773 г.».

Загадками пугачёвского восстания, некоторое время назад заинтересовался обозреватель газеты «Культура» Нильс Иогансен (см. его статью «А казачок-то засланный?», размещённую на сайте portal-kultura.ru 24 сентября 2013 года). Приведём цитату из этой крайне занимательной публикации: «Во времена Советского Союза в цейхгаузе Петропавловской крепости – Военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ, имелась специальная экспозиция, посвящённая конструкторским талантам Пугачёва. На стенде висели чертежи некой артустановки, а рядом стояла странная пушка. “В войсках мятежников были самоходные артиллерийские установки (САУ) – своеобразные тачанки с пушками – на колёсном и санном ходу. Для тех времен – просто чудо. Причём их якобы придумал сам вождь – опытный артиллерист”, – рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Колобов.

Экспонат Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея: сохранился оригинальный деревянный лафет, кроме того, на орудии есть клеймо «Петр III» (такие стволы лили специально для армии восставших), этот был сделан на Ижевском заводе. Фото Нильса Иогансена.

Артиллерия той эпохи была медлительной и неповоротливой. Пушки неспешно подвозили, заряжали, они начинали вести огонь. Потом батарею (если её не уничтожили) долго сворачивали для того, чтобы передислоцировать. САУ пугачёвской армии с уже заряженными орудиями налетали, моментально разворачивались в нужную сторону, производили залп и, не вступая в контрбатарейную борьбу, отходили. Тактика середины ХХ века. Для тех лет – абсолютная фантастика».

34-миллиметровая бронзовая пушка. Длина 82 см., масса 51 кг. Ствол был отлит во второй половине XVIII века и укреплён на деревянном двухколёсном самодельном лафете коробчатого типа (колёса более позднего изготовления). Пушка находилась на вооружении пугачёвцев. В 1872 году это орудие под названием «Пугачёвская пушка» было представлено на Московской политехнической выставке.

Об артиллерийском образовании Емельяна Пугачёва свидетельствовали и его современники. Так, илецкий казак Максим Горшков, один из руководителей пугачёвского войска, впоследствии показывал: «Также знал он, как правильно палить из пушек и из других орудий и указывал всегда сам кананерам».

Историк Михаил Жижка в книге «Емельян Пугачёв» пишет об этом прямо: «Многочисленные показания современников убедительно доказывают, что Пугачёв прекрасно знал не только артиллерийское дело, но и вообще военную технику своего времени […]. Во время штурма крепостей и в сражениях он применял разнообразные, весьма нестандартные для того времени, военные хитрости: производил ложные тревоги, делал внезапные и стремительные набеги, гнал впереди боевого отряда скот и под его прикрытием подходил прямо к стенам крепости, применял рассыпной строй и массированный огонь артиллерии».

Советский и российский историк Николай Павленко в биографическом исследовании «Екатерина Великая» описывает события 2 мая 1774 года: тогда, перед отходом с территории Белорецкого завода, «Пугачёв дал чудовищную команду: “… семейства крестьянские, престарелых, малолетних и женск пол гнать за своей толпой, а заводские и крестьянские строения выжечь”». Иначе говоря, Пугачёв использовал гражданское население в качестве живого щита, выставив его в арьергарде своего отряда с тем, чтобы наступавшие правительственные войска не открывали огонь. А чтобы «живой щит» не разбежался, дома крестьян были сожжены.

Пётр Михайлович Голицын, портрет работы неизвестного художника, 1770-е годы.

22 марта 1774 года состоялось сражение армии Пугачёва и правительственных войск под командой генерала-поручика Петра Голицына (15.11.1738 – 11.11.1775) у Татищевой крепости – находилась в 52 верстах от Оренбурга. В этом сражении Пугачёв потерпел первое серьёзное поражение. Многочасовой бой под Татищевой произвёл на П.М. Голицына столь сильное впечатление, что в рапорте, отправленном 24 марта на имя генерал-аншефа А.И. Бибикова, он сообщил: «… Я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещённых людях в военном ремесле, как есть сии побеждённые бунтовщики». Николай Павленко, описывая ход этого сражения, замечает, что оно «началось с артиллерийской дуэли, длившейся три часа, но не принесшей успехов правительственным войскам». Трёхчасовая артиллерийская перестрелка была организована неграмотным донским казаком? И вы в это верите?

Кроме того, Пугачёв прекрасно знал силу воздействия пропаганды. Прежде чем вступить в очередной населённый пункт он обычно посылал увещевательные манифесты, в которых обещал многочисленные вольности и просил администрацию и население о «добровольном приклонении». Когда уговоры не действовали, он прибегал к военной силе.

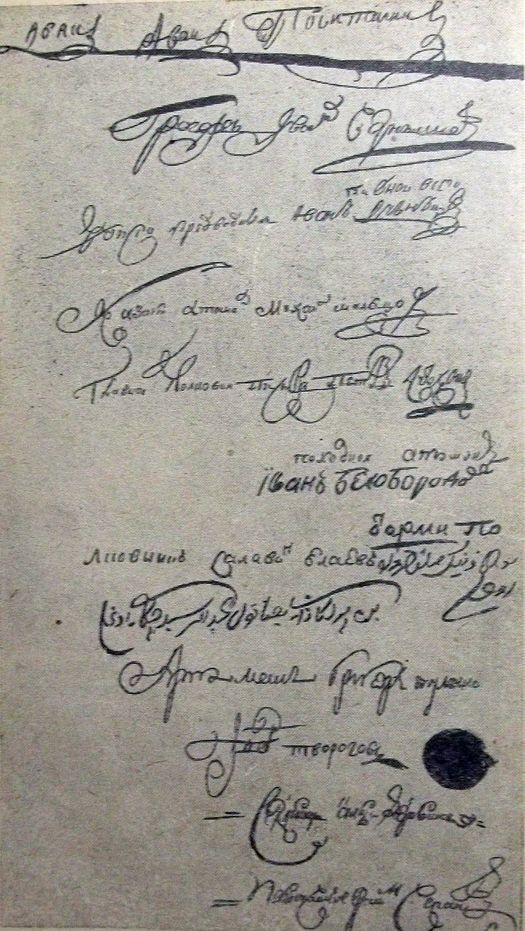

Автографы секретарей и атаманов пугачёвской армии (из книги М. Жижка, с.88).

Помимо этого, как пишет Михаил Жижка (с. 93), «Пугачёв был прекрасным оратором». В 1975 году московское издательство «Наука» выпустило увесистый том под названием «Документы Ставки Е.И. Пугачёва, повстанческих властей и учреждений». В этой книге собрано более 500 разнообразных воззваний и прокламаций. Причём, многие из них значатся как персональное творчество Емельяна Ивановича. А мы знаем, что тот, кто 10 января 1775 года был казнён в Москве на Болотной площади, считался неграмотным беглым донским казаком Емельяном Пугачёвым. Но нельзя быть военным стратегом, автором пропагандистских текстов и при этом – не уметь читать и писать! Как же так?

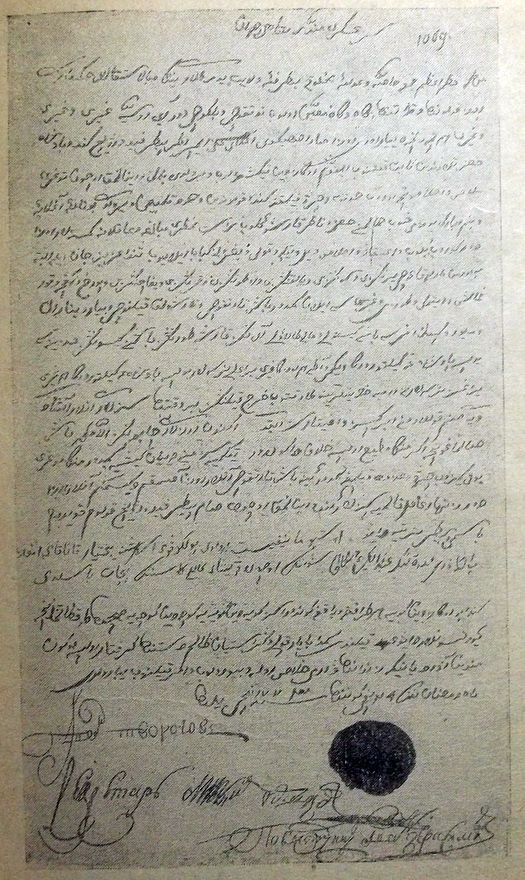

Один из указов Е.И. Пугачёва, написанный на татарском языке (из книги М. Жижка, с.101).

Возможно, после своего ареста Пугачёв скрывал свою грамотность. Но возможно и другое объяснение: тот, кого казнили в Москве и тот, кто реально руководил боевыми действиями в 1773-1774 году, были разными людьми. А Екатерине II, в силу репутационных причин, было выгоднее представить руководителя восстания человеком низкого сословия. И мы знаем, что сведения о необразованности Пугачёва распространялись, в том числе, с помощью Екатерины II. В ноябре 1774 года она писала в письме Вольтеру, что Пугачёв «не умеет ни читать, ни писать, но это человек чрезвычайно смелый и решительный». В качестве доказательства неграмотности Пугачёва приводились, к примеру, сведения, сообщённые женой Пугачёва – Софьей Недюжевой. Её аргументы (Пушкин, с. 133) в протоколе её допроса выглядят так: «Писем он к ней как со службы из армии, так и из бегов своих никогда не пресылывал: да и чтоб в станицу их или к кому другому писал, об оном не знает, он же вовсе и грамоте не умеет». Очень убедительно, что и говорить!

Так кем же, на самом деле, он был, этот «неграмотный» беглый донской казак Емельян Пугачёв? Откуда у него были деньги на ведение масштабных боевых действий?

Оценили 15 человек

20 кармы