Карл Эрнст Магнус фон Бэр (Карл Максимович или Карл Максимилианович, как его звали в России) – достойнейший представитель плеяды блистательных ученых XIX века, которого одни называют в числе великих эмбриологов мира, другие знают как зоолога и выдающегося естествоиспытателя, а узкий круг историков науки – еще и как географа и путешественника. Его энциклопедический ум был направлен не только на открытия мирового значения в области естествознания, но и на практические нужды государства – для пользы Отечества. Листая архивные материалы о жизни ученого, невольно задумываешься: веками досаждает российским ученым бюрократизм (причем от века к веку все сильнее), но вопреки ему наши ученые мужи веками терпеливо творят добро, беззаветно служат Отечеству, не ожидая ни почестей, ни наград, живут ради науки, а если смотреть в корень, – ради человечества. Вот такую жизнь подвижника науки прожил и Карл Бэр.

Родился К.М. Бэр 17 февраля 1792 г. по старому стилю в Эстляндской губернии Российской империи в семье остзейского немца. Детство будущий академик провел в имени у своего дяди, не имевшего собственных детей, а затем во владениях отца, где получил первоначальное домашнее образование (в том числе языковое: помимо русского и родного немецкого, Бэр прекрасно владел французским, а также эстонским языками). Затем он учится в гимназии в Ревеле (ныне Таллин), по окончании которой в 1810 г. поступает на медицинский факультет прославленного, старейшего в России, Дерптского университета (основан в 1802 г., с 1893 по 1917 гг. носил название Юрьевского, а с 1919 г. и поныне – Тартуского). В 1812 г. двадцатилетний студент медицинского факультета Дерптского университета Бэр добровольно отправляется в действующую армию. При осаде наполеоновскими войсками Риги он работал врачом в лазарете – и едва не умер, заразившись свирепствовавшим там сыпным тифом. После поражения французской армии и изгнания ее из России в середине января 1813 г., Бэр возвращается в Дерпт и приступает к занятиям, одновременно работая в военном лазарете при университете, который оканчивает в 1814 г., получив ученую степень доктора медицины за диссертацию об эндемических болезнях, встречающихся у эстонцев (De morbibus inter Ehstonos indemis).

Устроиться в каком-либо из университетов Российской империи К.М. Бэру в то время не удалось, поэтому пришлось молодому доктору медицины отправляться за границу. Как он сам позже вспоминал, отец выделил ему для зарубежной поездки «княжеские» деньги, которые называл гонораром. С 1814 по 1816 гг. К.М. Бэр совершенствовался в различных клиниках Германии. Здесь он знакомится с такими выдающимися естествоиспытателями, как Х. Пандер, К. Мартиус, И. Паррот, И. Деллингер. Последний читал лекции по различным отраслям медицины – патологии, терапии, физиологии и анатомии с ее отделами – и одновременно занимался минералогией и геологией, ботаникой (исследовал мхи и собирал гербарии), зоологией, читал лекции поэкспериментальной химии. Увлечение столь многочисленными дисциплинами выработало у И. Деллингера необычайную широту взглядов; при этом за свои занятия он никогда ни в каком виде не брал гонорара.

К.М. Бэр работал в области медицины лишь некоторое время. Поскольку медицина его не увлекала, то он занялся другими естественными науками, в частности, зоологией и сравнительной анатомией. Позже он навсегда оставил медицину и всецело посвятил себя научной деятельности в области зоологии.

В годы пребывания за границей у Бэра проявляются наклонности к путешествиям. Вот что он пишет в 1816 г.: «Считаю уместным сказать несколько слов о пешеходных странствованиях. Только в гористых местностях или при таких условиях путешествия, когда хотят провести какие-нибудь наблюдения, пешеходный способ передвижения еще сохранился. Трудно дать будущим поколениям почувствовать поэзию прежних путешествий, дать им представление о том времени, когда хозяин постоялого двора встречал зашедшего к нему гостя как временного члена своей семьи, принимал участие в его планах и нуждах, старался содействовать первым и удовлетворить вторые. Теперь же приезжий является для хозяина лишь источником дохода. Могу только пожалеть, что для нынешнего поколения вся поэзия путешествия совершенно утрачена, и что ее нельзя сохранить при такой быстроте передвижения, о которой раньше не могли и думать».

Будущее Бэра определилось во время его пребывания в Вюрцбурге, где 9 января 1816 г. он получил от профессора К.Ф. Бурдаха письмо, в котором тот просил его найти подготовленного молодого человека для работы в Анатомическом институте Кенигсбергского университета в качестве прозектора. Рекомендованный Бэром и первоначально давший свое согласие молодой А. Гессельбах, сын вюрцбургского прозектора, уже вскоре, после смерти отца, вынужден был отказаться от этой должности. Тогда Бурдах просит 24-летнего Бэра самого занять эту должность, и тот с 1817 по 1829 гг. работает в Кенигсберге в качестве прозектора и приват-доцента (нештатного доцента). В это время у Бэра завязываются новые связи в научном мире, он знакомится с профессором А. Швейгером, ботаником и зоологом. Именно по рекомендации А. Швейгера Карл Максимилианович был назначен экстраординарным, а затем и ординарным профессором зоологии Кенигсбергского университета. В этот период Бэр занимался зоологией беспозвоночных, эмбриологией и сравнительной анатомией. Особенно интенсивно он вел эмбриологические исследования.

В это время определились такие сильные черты Бэра-ученого, как колоссальная трудоспособность, точность и аккуратность в исследованиях, любовь к науке.

В конце 1829 г. профессор Бэр ненадолго приехал в Петербург и сразу же был принят в действительные члены Академии наук. В 1830 г. он возвращается в Кенигсберг и живет там до 1834 г.

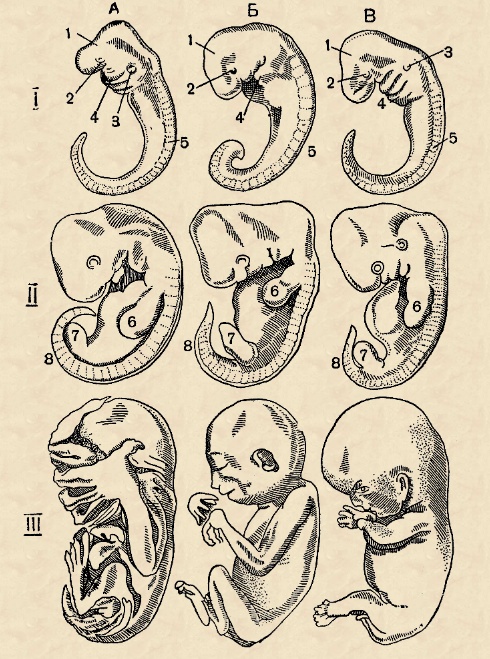

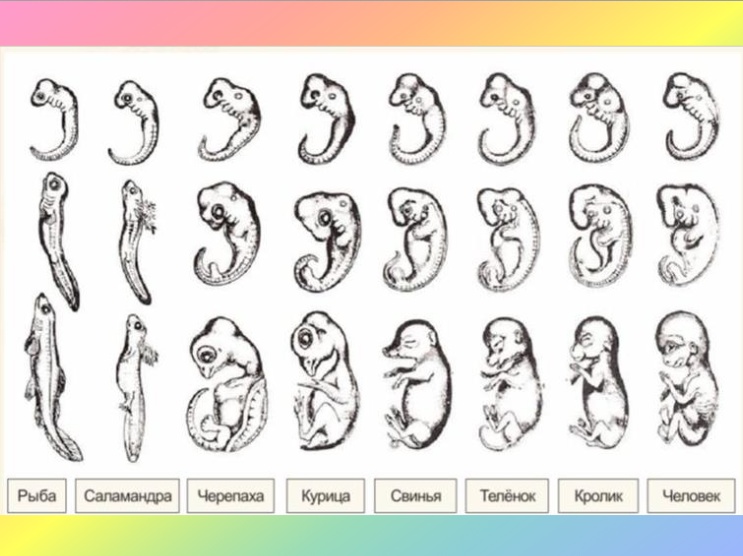

Академик К.М. Бэр больше известен как эмбриолог. Эмбриология – наука о развитии зародышей организмов – в начале XIX в. только зарождалась, и в ее становлении К.М. Бэр сыграл выдающуюся роль. Уже в 1828 г. вышла в свет его двухтомная монография «История развития животных» (на немецком языке, на русский труд был полностью переведен лишь в 1950 г.), которая стала основой современной эмбриологии. В этой работе было сформулировано учение о зародышевых слоях, или листках, из которых развивается органы животных, принесшее ученому мировую славу и сделавшее его одним из основоположников эмбриологии; открытием Бэра явилось также обнаружение яйца у млекопитающих. Тем самым ученым устанавливались важнейшие закономерности онтогенеза. Так, на основе сделанных им открытий Карл фон Бэр выдвинул теорию, согласно которой эмбрионы одного вида проходят стадии, сопоставимые со стадиями других видов. В этой теории, известной как закон фон Бэра, оговаривалось, что эмбрионы одного вида могут напоминать эмбрионы (а не взрослых особей) других видов, и чем младше эмбрион, тем сильнее сходство.

Отметим, что закон Бэра был сформулирован в 1828 г. – задолго до обнародования клеточной теории (Шлейден и Шванн, 1839), учения Дарвина (1859) и основного биогенетического закона (Мюллер – в 1864, Геккель – в 1874 гг.). Отметим и то, что по сравнению с биогенетическим законом (в его геккелевской формулировке: «Онтогенез повторяет филогенез», иными словами, по мере прохождения индивидом стадий эмбриона и раннего плода его организм повторяет или вновь проходит эволюционную историю своего вида) закон фон Бэра более точно отражает биологическую реальность, подразумевая, что эволюционные изменения чаще происходят на поздних этапах развития, в то время как ранние стадии более консервативны в эволюционном отношении.

С переездом в 1834 г. в Петербург в жизни Бэра происходят перемены. В этот период времени перед нами предстает уже не только эмбриолог и зоолог, а географ и путешественник. Как писал сам Карл Максимилианович, сидячий образ жизни подорвал его здоровье, поэтому ежегодно он проводил свой академический отпуск в путешествиях. В советский период среди историков науки было много споров по поводу того, почему в расцвете сил, в 42 года Бэр вдруг оставил эмбриологию. В автобиографии он пишет об этом следующим образом: «Оглядываясь на весь пройденной мной жизненный путь, я думаю, что я больше сделал бы для науки, если бы остался в Кенигсберге, так как там я чувствовал себя в среде борцов за нее, но, с другой стороны, я не сомневаюсь, что оставшись там, я скоро стал бы инвалидом, если бы не случилось чего-либо похуже»

Первое свое крупное путешествие в качестве академика Бэр совершил в 1837 г. на Новую Землю. Весной 1837 г. конференция Академии наук приняла план Бэра, утвердив ассигнование поездки в размере 9385 рублей. В состав экспедиции, кроме ее руководителя, входили молодой натуралист, студент Дерптского университета А. Леман, художник Х. Редер и препаратор – академический ученик Зоологического музея Е. Филиппов. В результате этой трехмесячной экспедиции Карл Максимилианович высказал предположение, что горные массивы Новой Земли являются продолжением Уральских гор. Во время экспедиции было собрано 100 с лишним видов животных, а также 135 видов растений. Статья Бэра о вечной мерзлоте, опубликованная в журнале Лондонского королевского географического общества в 1844 г., явилась первым в мировой литературе трудом в этой области и дала толчок к изучению вечной мерзлоты в Северной Америке.

Свое второе большое путешествие на север – в малоизученную тогда Лапландию в 1840 г. К.М. Бэр совершил вместе с А.Ф. Миддендорфом – адъюнкт-профессором Киевского университета, автором ряда трудов по физической географии и зоологии, бывшим, как и Бэр, выпускником Дерптского университета. Результатом этой экспедиции стал подробный отчет с картами. Так, в частности, было выявлено множество неточностей в изображении водоемов края на имеющихся картах, в частности, на Почтовой карте, изданной в 1842 г. Например, отношение ширины озера Имандра к его длине на карте составляло 1:5, в то время как в действительности было 1:15, а иногда достигало 1:20. Существенной ошибкой карт было и абсолютно неправильное изображение реки Колы, течение которой направлено не с востока на запад, как указывалось ранее, а с юга на север. Ошибочным было и изображение реки Умбы, в качестве места истока которой показывалось озеро Имандра, а впадения – Кандалакшский залив. В действительности же воды Имандры сбрасывались в Белое море рекой Нивой, что зафиксировал в своем донесении еще Лепёхин. Река Тунтсайоки изображалась впадающей в озеро Имандра, в то время как, по рассказам местных жителей, она принадлежала бассейну Ковдозера; Пелес-озеро и Колозеро располагались к северу, а не к западу от Имандры, как это было на Почтовой карте.

Между новоземельской и лапландской путешествиями Бэр совершил за свой счет поездку через Южную Финляндию до Гельсингфорса, где он исследовал следы ледниковой эрозии (экзарациии) – ледниковые шрамы и полированные места на местных скалах. Сам Бэр неоднократно писал, что все это навсегда пробудило в нем интерес к данному предмету.

В 1828 г. сотрудник Российско-Американской компании купец Федор Шергин начал рыть в Якутске колодец, чтобы добыть более вкусную воду, чем в Лене. Но добраться до водного слоя из-за глубокого промерзания грунта было невозможно. В это время на пути в Аляску в Якутске у Ф. Шергина остановился известный путешественник Ф.П. Врангель. Узнав о шахте, он рекомендовал продолжить работу по углублению колодца. Но когда глубина шахты достигла 382 футов (116,4 м), грунт на дне начал оттаивать. В 1837 г. Шергин отправил Врангелю в Петербург свой дневник с данными о геологическом строении шахты. Врангель в свою очередь передал этот дневник горному инженеру Г.П. Гельмерсену с просьбой написать статью о результатах работы Шергина и одновременно попросил своего друга академика Бэра сообщить об этих данных Академии наук. Бэра до крайности заинтересовали наблюдения Шергина и проблема «мерзлых почв». Он выступил на заседании физико-математического отделения Академии наук, рассказал о колодце и статье Гельмерсена и предложил создать комиссию для дальнейшего исследования этого колодца. Комиссия, членами которой были Г. Паррот, А. Купфер и Э. Ленц, пришла к выводу, что продолжать углубление колодца не следует: это может оказаться опасным для жизни людей. В августе 1841 г. Бэр предложил Академии наук организовать экспедицию для изучения органической жизни Таймырского края и мерзлых почв в Якутске, но сам он из-за болезни участвовать в этой экспедиции не смог и предложил возглавить ее А.Ф. Миддендорфу.

Экспедиция в Восточную Сибирь под руководством А.Ф. Миддендорфа официально длилась с 1842 по 1845 гг., но собственно исследования велись в 1843–1844 гг. Во время этой экспедиции А.Ф. Миддендорф опирался на детальнейшие инструкции, которые были составлены для него К.М. Бэром. Сформулированные в этих инструкциях идеи, методика изучения вечной мерзлоты, терминология и взгляды Бэра о тесном взаимодействии между географическим и геологическими условиями при образовании мерзлых пород были творчески развиты Миддендорфом. Результатом Сибирской экспедиции А.Ф. Миддендорфа стала его работа «Материалы к познанию вечной мерзлоты в Сибири» (в монографии были установлены границы вечной мерзлоты и определены закономерности ее распространения). В 1850 г. А.Ф. Миддендорф был избран академиком Петербургской Академии наук.

В 1851 г. министр государственных имуществ, граф П.Д. Киселев объявляет о своей готовности организовать и обеспечить всем необходимым экспедицию под руководством опытного естествоиспытателя для исследования рыболовства на Балтийском море. Но естествоиспытателя должен был назначить Министр народного просвещения, так как Академия наук входила в состав этого министерства. С этим предложением Министр народного просвещения князь П.А. Ширинский-Шихматов обратился в Академию наук. Выбор пал на академика Бэра, впервые получившего возможность применить свои знания на практике. Результатом этой поездки стал научный труд «Исследование о состоянии рыболовства в России». Организацию же поездки можно рассматривать как первое начинание министра государственных имуществ по подготовке организации более крупных промыслов Каспийского моря, имевших важное государственное значение.

В этом регионе России дела в рыболовстве были сильно запутаны: некоторые знатные особы сделались тайными собственниками рыбных промыслов, другие получили крупные рыбные промыслы в подарок от правительства. Де-юре в то время действовал Указ царя Александра I от 1802 г., согласно которому морские рыбные промыслы не могут быть собственностью отдельных лиц и должны быть доступными для всех граждан, однако де-факто никто царского указа не соблюдал. Между тем хищнический лов рыбы частными промышленниками в устье Волги и на Каспии, в те годы дававших 1/5 всей рыбодобычи России, привёл не только к катастрофическому падению улова рыбы, но и грозил потерей этой главнейшей рыболовческой базы. По этой причине министр государственных имуществ решил получить ясную и полную картину о состояния каспийских промыслов. Граф Киселев предлагает академику Бэру возглавит экспедицию, которая была рассчитана на несколько лет с тем, чтобы обстоятельно изучить наиболее важные пункты рыбных промыслов по всему побережью Каспийского моря, прежде всего расположенных в Астрахани и в устье реки Куры.

По дороге на промыслы (в Самаре) экспедиция Бэра пополнилась выпускником Петербургского университета магистром ботаники Н.Я. Данилевским, высланным в Самару после заключения в Петропавловской крепости и вологодской ссылки за участие в кружке Петрашевского – обществе разночинной молодежи в Петербурге конца 1844 – начала 1849 гг., утопических социалистов и демократов. Именно Данилевский, уделявший особое внимание ихтиологии, станет главным помощником Бэра в экспедиции.

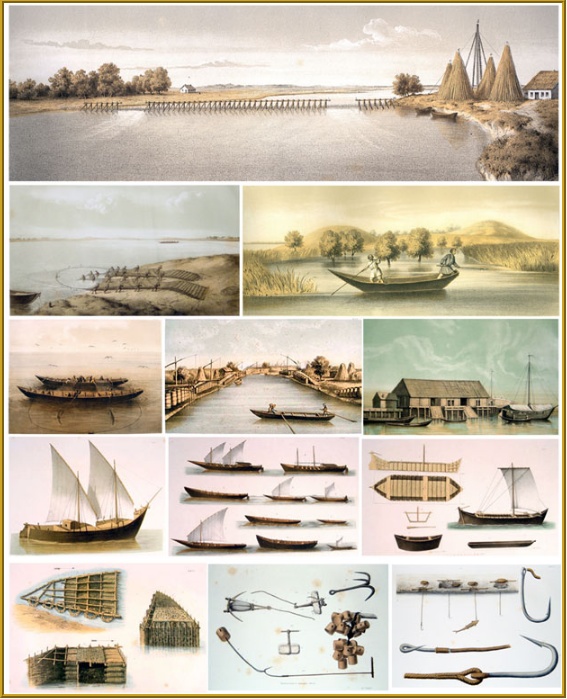

По пути в Астрахань экспедиция побывала на соляных промыслах озер Эльтон и Баскунчак, спускаясь по Волге, Бэр осматривал крупные рыболовецкие сообщества – «ватаги», знакомясь с их деятельностью и видами добываемой продукции. В сентябре 1854 г. Бэр посетил форт Ново-Петровский, а также самый большой из островов Тюленьего архипелага – Кулалы, ознакомился с промыслом тюленей в других местах, а затем, – добравшись до города Гурьева в устье реки Урал, – с состоянием местного рыболовства. По возвращении в Астрахань Бэр несмотря на сильный ветер и высокую волну производит замеры высоты местности и осматривает ватаги острова Чечень (близ входа в залив, куда впадает Терек). Тогда же Бэр обследует и степные соляные озера, расположенные вдоль западной стороны волжской дельты, заинтересовавшись строением и расположением бугров, находившихся между водоемами, – параллельными грядами высотой до 45 м и шириной 200–300 м, почти широтно вытянутыми, сложенными песками и глиняной крошкой, которые встречаются по всей Прикаспийской низменности между устьями Кумы и Эмбы (впоследствии их назовут Бэровскими буграми).

В 1855 г. Бэр прибывает из Астрахани в Баку, откуда отправляется на так называемый Божий промысел близ устья Куры – этот, по мнению Брокгауза и Ефрона, «самый значительный рыбный промысел России». Как сообщал далее тот же словарь, промысел «принадлежит казне и отдается в аренду. Устроен в 1825 Мугундасовым, взявшим в аренду рыбные ловли на низовьях Куры, здесь устроен забой поперек всей речки, что и объясняет обилие улова. Ловится главным образом осетр, шемая, белуга, севрюга, спин, сом, готовится большое количество визиги, клея и икры». Вспоминая об этом месте, Бэр пишет: «Здесь находится, бесспорно, наиболее богатый осетровый промысел не только для Каспийской области, но и для всего мира». В описываемую пору на этих промыслах вылавливали ежегодно 1000–1200 белуг, 20–30 тысяч осетров, 150–200 тысяч севрюг и 90 тысяч сомов.

Чтобы изучить общий характер реки Куры, а также с целью изучения местного архива в г. Шемахи, где хранились сведения о промыслах на Куре за прежние годы, Бэр со спутниками через Сальяны и Шемахи отправляется до Мингечаура, где река Кура вытекает из предгорий Кавказа. Материалы поездки говорят о том, что Бэр в этом регионе посетил не только пункты рыбных промыслов, но также места, где до сих пор компактно проживают этнические группы народов Азербайджана. Здесь Карл Максимилианович собрал сведения по этнографии, а также по фауне и флоре. На заключительном этапе экспедиции академик Бэр со своими спутниками поднялись вверх по Куре и через знаменитую и красивейшую Дилижанскую долину проникли в район высокогорного озера Гокча (армянский Севан). Затем Бэр посетил Эривань (Ереван) и Тифлис (Тбилиси), в ту пору научно-культурный и духовный центр Кавказа, откуда возвращается в Астрахань – за 31 день вместо 4–5 дней из-за плохой зимней погоды во Владикавказе. В 1856 г. ученый совершает круговую поездку по Каспийскому морю, которая заканчивается для него лишь в начале 1857 г. В ходе экспедиции, несмотря на сложные метеоусловия и постоянно донимавшие его болезни, Бэр наряду с состоянием рыболовства исследует экономику, сельское хозяйство народов Кавказа, их языки, а также местную флору и фауну.

Что же касается непосредственной цели экспедиции, то Бэром было установлена истинная причина падения улова на Каспии, которой явилось отнюдь не оскудение природы, а стяжательство частных рыбопромышленников, хищнические способы лова и нерациональные примитивные методы ее обработки, названные Бэром безумным расточением даров природы. Ученый пришел к выводу и о том, что в корне всех бедствий лежит непонимание того, что существующие способы лова не давали рыбе возможности размножаться, поскольку предполагали ее вылавливание до нереста. Бэр выступил с требованием введения государственного контроля охраны рыбных запасов и их восстановления (по аналогии с рациональным лесоводством).

Практические выводы из материалов, собранных экспедицией, К.М. Бэр изложил в своих «Предложениях для лучшего устройства каспийского рыболовства», в том числе идею заготовки впрок бешенки (каспийской сельди, получившей свое прозвище за неистовое движение косяков вверх по реке), которая в силу нелепых предрассудков до этого шла лишь на вытопку жира. Более того, преодолевая упорное сопротивление суеверных рыбопромышленников, К.М. Бэр собственноручно произвел засол бешенки, при первой же дегустации убедив в ее исключительной доброкачественности и вкусовой ценности. В результате предпринятых Бэром публикаций в российской прессе о полезных качествах бешенки в 1855 г. было продано 10 млн. штук по цене 5 руб. за тысячу; в 1857 г. продажи выросли до 50 млн. штук по цене уже 10 руб. за тысячу, – тогда как прежде бешенка стоила 12 коп. за тысячу. В результате на смену голландской сельди, ввоз которой в Россию прекратился из-за Крымской войны, пришла каспийская сельдь; ее заготовка на миллионы рублей увеличила национальное богатство страны.

Результаты экспедиционных исследований были изложены также во втором томе книги «Исследования о состоянии рыболовство в России»; этапы этой экспедиции описаны Бэром в «Каспийских этюдах», в отдельных статьях «Записок Имп. Русского Географического общества» и других академических изданиях.

Впоследствии, в 1860 г., Бэр побывает на реке Нарове и Чудском озере с целью проведения опытов по пересадке лососей, а в 1861 г. – на Азовском море, куда ученый отправится для выяснения причин прогрессирующегоего обмеления. В результате Бэром была опровергнута версия, в коммерческих целях широко пропагандировавшаяся местной каботажной компанией, – о том, что якобы обмеление происходит за счёт балласта, выбрасываемого с приходящих кораблей.

В целом же итогом экспедиций, предпринятых Бэром, – в Лапландию, на Кольский полуостров (1840), на Чудское озеро и Балтийское море (1851–1852), на Каспийское (1853, 1854, 1855–1857) и Азовское море (1862) – стало собрание уникальных материалов по самым разным отраслям научного знания – ихтиологии, ботанике, зоологии, географии, гидрографии, геофизике, геокриологии, этнографии, антропологии. В 1845 г. Бэр выступил одним из основателей Русского Географического общества, а в 1860 г. – Русского Энтомологического общества, став его председателем.

18 августа 1864 г. Академия наук торжественно отпраздновала 50-летние ученого, в честь которого была выбита юбилейную медаль с изображением великого натуралиста с надписью: «Начав с яйца, он показал человеку человека». Академия наук также учредила премию Бэра за лучшее сочинение по биологическим наукам; первыми эти награды получили выдающие отечественные ученые И.И. Мечников и А.О. Ковалевский.

После своего юбилея академик Бэр с 1867 по 1876 гг. жил на своей родине в Дерпте. Несмотря на полную слепоту, он не прекращал научные работы, посвященные теоретическим вопросам биологии.

Великий ученый закончил свой жизненный путь 16 (28) ноября 1876 г.

В письме своему товарищу Ф.П. Аделунгу от 25 декабря 1836 г. К.М. Бэр писал: «…я утешился только, когда понял, что здание нашего познания возрастает по собственным жизненным законам и отдельный человек может быть лишь кирпичом в этом здании. Назначение одного человека лишь в том, чтобы нести второй кирпич, служащий опорой для третьего».

ЛИТЕРАТУРА

1. Академик К.М. Бэр. Автобиография. Л., 1950.

2. Анучин Д.Н. Полвека жизни. Общество Любителей Естествознания Антропологии и Этногра-

фии. 1863–1913. М., 1913.

3. Александр I, Император Всероссийский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. В

82 тт. и 4 доп. тт. М., 2001.

4. Божий промысел // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. В 82 тт. и 4 доп. тт. М., 2001.

5. Бэр К.М. Действительно ли киты выбрасывают водяные столбы? // Натуралист. 1864.

6. Бэр К.М. Избранные работы. Л., 1924.

7. Бэр К.М. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. 1–4. СПб., 1860–1862.

8. Бэр К.М. История развития животных. Наблюдения и размышления. Т. 1. М., 1950.

9. Бэр К.М. История развития животных. Наблюдения и размышления. Т. 2. М., 1953.

10. Бэр К.М. Исследование развития рыб. (Untersuchungen Entwickelung der Fische). СПб., 1835.

11. Бэр К.М. Каспийские этюды. СПб., 1857.

12. Бэр К.М. Материалы к познанию нетающего почвенного льда в Сибири. Якутск: Изд-во Ин-

ститута мерзлотоведения СО РАН / Отв. ред. Р.М. Каменский. 2000.

13. Бэр К.М. Место человека в природе // Натуралист. 1865.

14. Бэр К.М. О каспийском рыболовстве // Журн. Мин. Гос. Им. 1853. Ч. I.

15. Бэр К.М. Отчетные очерки об экспедиции на Новую Землю (Tableaux des contrées visitées). СПб., 1837.

16. Бэр К.М. Отчеты о научных путешествиях для исследования России. Т. 9. Петербург, 1845–1855.

17. Бэр К.М. Почему у наших рек, текущих с севера на юг, правый берег высок, а левый низмен? //

Морской Сборник. 1858. Кн. 5.

18. Бэр К.М. Речи и мелкие статьи (Reden und kleinere Aufsätze). Т. I–III. СПб., 1864.

19. Бэр К.М. Учёные записки о Каспийском море и его окрестностях // Записки Русского геогра-

фического общества. СПб., 1856. Т. IX.

20. Бэр. К.М. Materiallen. Рукопись. 1842. Архив АН СССР. Фонд Бэра. № 179.

21. Варламов В.Ф. Карл Бэр. М., 1988.

22. Вернадский В. И. Памяти акад. К.М. фон Бэра. Л., 1927.

23. Вернадский В.И. Труды по истории науки России. М., 1988.

24. Вейнберг Б.Б. Бэр, Карл-Эрнст. Русский Биографический словарь. СПб., 1908.

25. Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки истории астрономии в России. М., 1956.

26. Гаджиева. Ч.С. История становления гистологии как науки и предмета преподавания на меди-

цинском факультете Императорского Московского университета – Московского университета.

Дисс. … д.б.н. М., 2006.

27. Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиции Академии наук в 18–19 веках. М.–Л., 1940.

28. Записки Имп. Академии наук. Т. 29. Кн. 1. СПб., 1877.

29. Кауфман И.М. Русские энциклопедии. Общие энциклопедии. Вып. 1. М., 1960.

30. Кольцов Н. Ученые общества и научные журналы в России // Природа. 1916. № 2. С. 253–254.

31. Купфер А.Я. Выводы из метеорологических наблюдений, деланных в Российском государстве.

СПб., 1846.

32. Купфер А.Я. Психрометрические и барометрические таблицы. СПб., 1841.

33. Леонов Н.И. Александр Фёдорович Миддендорф (1815–1894). М., 1967.

34. Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914гг. Пг., 1917.

35. Мартисон Э.Э. История основания Тартуского (б. Дерптского – Юрьевского) университета. Л., 1954.

36. Миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири: Север и Восток Сибири в есте-

ственноисторическом отношении. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1860.

37. Миддендорф А.Ф. Климат Сибири. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1862.

38. Миддендорф А.Ф. Растительность Сибири. Ч. 2. Отд. 1. СПб. 1867.

39. Миддендорф А.Ф. Сибирская фауна. Ч. 2. Отд. 1. СПб., 1869.

40. Миддендорф А.Ф. Сибирская фауна (окончание). Домашние и упряжные животные, повозки,

суда, рыболовство и охота. Ч. 2. Отд. 2. СПб., 1877.

41. Миддендорф .Ф. Коренные жители Сибири. (Окончание всего сочинения). СПб., 1878 .

42. Модзалевский Б.Л. Список членов Императорской Академии наук, 1725–1907 гг. СПб., 1908.

43. Овсянников Ф.В. Очерк деятельности К.М. Бэра и назначение его трудов // Записки Академии

наук. Т. XXXV. Кн. 1. СПб., 1879.

44. Павловский Е.А. Академик К.М. Бэр и Медико-хирургическая академия. Л., 1948.

45. Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. В 4-х тт. Т. 1–2. СПб.,

1870–1873.

46. Райков Б.Е. Карл Бэр, его жизнь и труды. М.– Л., 1963.

47. Российская Академия наук. Персональный состав. Кн. 1. 1724–1917 гг. М., 1999.

48. Рыкачева М. Исторический очерк Главной Физической Обсерватории 1849–1899. Ч. 1. СПб., 1899.

49. Соловьев М.М. Бэр на Новой Земле. Л., 1934.

50. Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг. СПб., 1901. 268 стб.

51. Трохачев С.Ю. Немцы и русские в Академии наук первых лет 19 в. // Немцы в России. Петер-

бургские немцы. СПб., 1999.

52. Уставы Академии наук СССР. 1724–1974. М., 1974

Автор: Гаджиева Чешма Сабировна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Источник: Cyberleninka

Бэр К. Э. История развития животных. Наблюдения и размышления. Том 1. Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3.

Бэр К.Э. История развития животных. Наблюдения и размышления. Том 2. Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3.

Бэр К.Э. Избранные работы. Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3.

Плавильщиков Н.Н. Гомункулус. Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3.

Холодковский Н.А. Карл Бэр. Его жизнь и научная деятельность. Ссылка 1. Ссылка 2.

Дополнительно:

Сказка о двух зубах или лучший из зубов, худший из зубов.

Эрнст Геккель и судьбы учения Дарвина.

Эмбрионы Геккеля: мошенничество не доказано.

Ложь, наглая ложь, статистика и вычисление вероятности абиогенеза.

Надежда Николаевна Ладыгина-Котс - гордость отечественной науки.

Оценили 11 человек

29 кармы