9 февраля 1918 года начался легендарный первый Кубанский поход Добровольческой армии из Ростова-на-Дону в направлении на Екатеринодар (сегодняшний Краснодар), вошедший в историю Гражданской войны под названием «Ледяного похода».

Историю творят народы и личности.

Так называемая, «большевистская историография», особенно в описании всего периода, связанного с Гражданской войной в России 1918-1922 гг., представляет собой развесистую лживую клюкву. Но именно на этой «клюкве» до сих пор базируется официальная «государственная версия» трактовки столь трагического периода истории нашей страны в термине «великая октябрьская революция».

В СССР занимались искажением сути Гражданской войны, принудительно «загоняя» выводы о событиях в жёсткие рамки большевистской идеологии. Идеологии, которая стремилась оправдать разрушение России по формуле: «хорошие красные» победили «плохих белых» и этой победой обеспечили народам России – и прежде всего русскому(!) – процветание и счастье.

По итогам Гражданской войны Россия была уничтожена не с территориальной точки зрения, то есть не количественно, ибо большевики контролировали почти те же просторы, что и Император.

За исключением таких её частей, как «королевство польское» или «княжество финляндское»…

Россия была уничтожена качественно, ибо, построенная на костях её подданных, новая «красная империя» не имела ничего общего: ни с верой в Бога, ни с Царём, как помазанником Божиим, ни с Отечеством, которое заменил интернационал. «Красная империя» не имела ничего общего с тем, что являлось многовековым фундаментом российской государственности в формуле: «за веру, Царя и Отечество».

Гражданская война была противостоянием не между богатыми и бедными в России. Гражданская война была за Россию – сохранится ли она или перестанет существовать.

Обе стороны – и «красные», и «белые» – дрались за победу в этой войне не жалея ни себя, ни противника.

Но большевистская историография отказывала в героизме и мужестве «белым», считая настоящими бойцами и героями только «красных».

А руководителей «белого движения» называла наёмниками мирового капитала и предателями Родины, России.

На этой лжи в СССР были воспитаны поколения, и яд этой лжи до сих пор отравляет сердца «рождённым в СССР».

Большевистская «история» Гражданской войны – это лживый императив про то, как «мужественное красное добро», якобы, победило «трусливое белое зло».

Однако «белым» не надо было занимать мужества НИ У КОГО, тем более у «красных».

«Белые» пронесли крест Гражданской войны – каждый свой! – с честью и достоинством.

Ледяной поход

Перед началом «Ледяного похода» генерал Марков обратился к добровольцам в голой, морозной, пронизываемой пронзительным ветром степи со словами: «За вами – город, постель, жизнь. Перед вами – степь, поход, смерть. Кто куда желает – свободная дорога». Добровольцы выбрали вторую, крестную дорогу борьбы с большевиками…

Кто же был в этой горстке добровольцев, которая в снежное морозное утро в 4 часа 15 минут 9 февраля 1918 года начало свой путь в историческое бессмертие?

«Садисты» и «кровопийцы», как их именовала большевистская пропаганда?

Нет.

Основу первых добровольческих соединений составили боевые офицеры, кадеты и юнкера – фактически ещё мальчишки и совсем молодые юноши! – и студенты. Вся Добровольческая армия на тот момент, включая в себя не боевой состав, была всего около 5 000 человек.

Из 3 700 бойцов, находившихся в строю Добровольческой армии, 2 126 были офицерами. Среди них – 36 генералов, 242 штаб-офицера (20 из которых числились по Генеральному штабу), 1 848 обер-офицеров: штабс-капитанов – 251, поручиков – 394, подпоручиков – 535, прапорщиков, в том числе произведённых из юнкеров – 668. В армии было 165 женщин; три четверти из которых составляли сёстры милосердия, но были и женщины-солдаты, многие из которых погибли смертью храбрых.

Офицерство, в основном – служивое. Тянувшие «армейскую лямку» не в столицах, а в гарнизонах и на полях сражений Первой Мировой войны.

Где здесь в массе своей аристократы?

Где блеск паркетных эполет и сияющие бриллианты дам с великосветских балов?

Где хруст французской булки?

О чём так любят до сих пор рассуждать сторонники большевизма…

Здесь были воины, вставшие на ЗАЩИТУ своей насилуемой мировым интернационалом Родины. Они прекрасно отдавали себе отчёт в том, что многих из них в этой борьбе не минует смерть. Но они не побежали в «европы» и «америки», а взяли в руки оружие, потому что честь служения Отечеству ставили выше самой своей жизни.

Они не предавали Россию.

Они дрались за Россию.

Ту Россию, в которой они родились, выросли и которую беззаветно любили. Это было их право.

Это был их выбор.

Это был их крест.

Добровольцы, люди разных этносов, были русскими по духу, а не «общечеловеками» по большевистскому смраду.

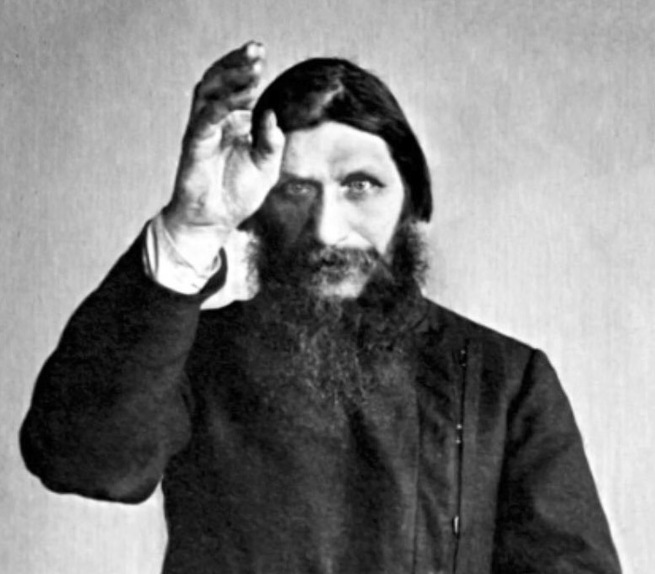

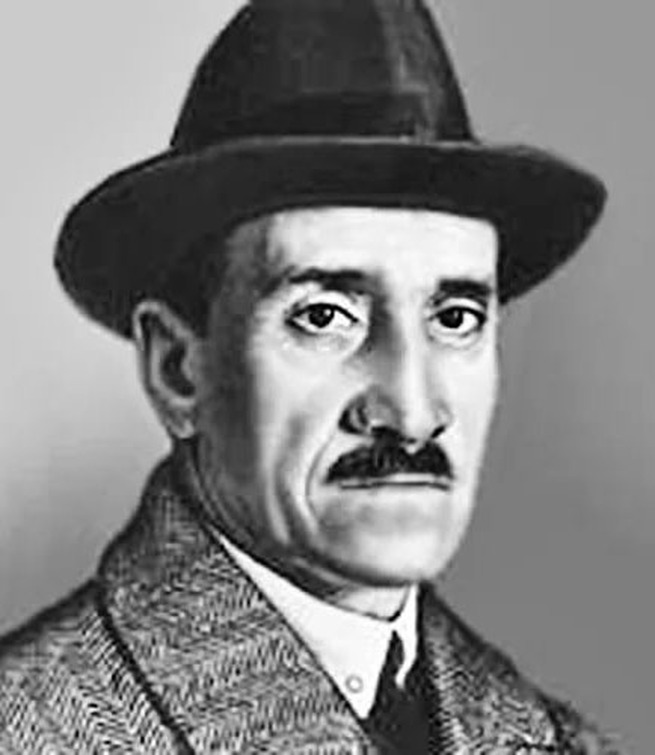

Командовал Добровольческой армией в «Ледяном походе» всячески ошельмованный большевистскими «историками» с клеймом «злейшего врага трудового народа» боевой генерал Лавр Георгиевич Корнилов.

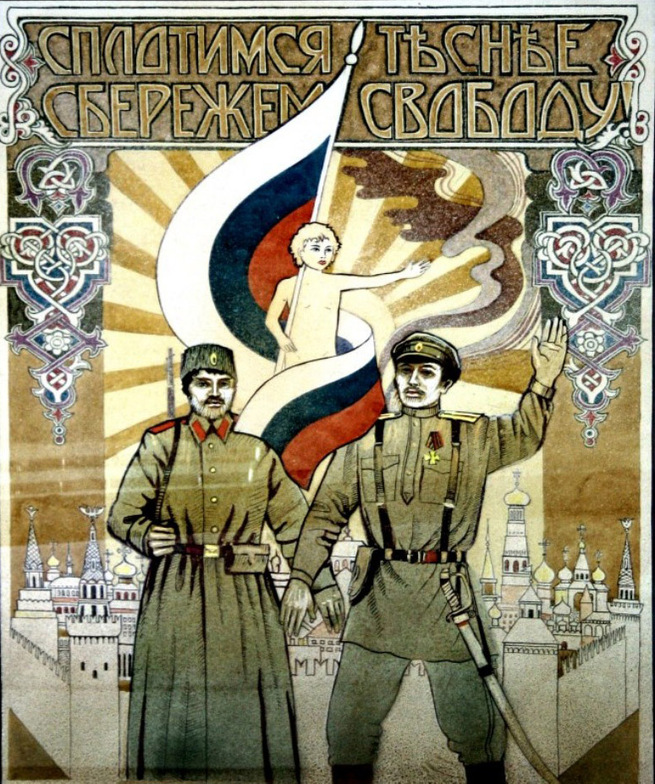

В станице Ольгинской, по приказу Л.Г.Корнилова, его адъютант Резак Бек Хан Хаджиев купил в лавке по три аршина белой, синей и красной материи, из которых хозяйка лавки сшила национальный флаг – триколор.

Под этим флагом Добровольческая армия совершила свой легендарный первый Кубанский поход.

Под флагом, который сегодня является государственным в России.

Во всех боях Добровольческой армии под командованием генерала Корнилова флаг этот неизменно оставался возле него воткнутым в землю своим древком. Иногда его держал в руках находившийся рядом текинец из личного конвоя генерала. Как только генерал Корнилов занимал позицию на передовой линии со своим штабом и наблюдательным пунктом, красные открывали бешенный огонь по Русскому Флагу. Флаг же России гордо, красиво и высоко развевался под пулями и снарядами жаждущих «мировой революции» интернационалистов.

Лавр Георгиевич Корнилов личность яркая и незаурядная: храбрейший офицер, талантливый полководец, скрупулёзный исследователь-первопроходец и этнограф, и, конечно же!.., символ анти большевистского сопротивления – Георгиевский кавалер и генерал-от-инфантерии.

И был он выходцем что называется, из САМОГО народа, а не из «помещиков-капиталистов».

Мы не будем вдаваться в описательные детали трагического и героического «Ледяного похода».

Мы вкратце расскажем об офицере Л.Г Корнилове, чьё служение России, без всякого сомнения, являет собой пример для подражания, а не лживая большевистская пропаганда о нём, как о «враге» России на многие десятилетия замазавшая его кумачовой грязью.

Л.Г.Корнилов родился 18 августа 1870 года в семье мелкого чиновника Егора (Георгия) Корнилова, выслужившегося к должности коллежского регистратора из отставного хорунжего 7-го Сибирского казачьего полка станицы Каракалинской Сибирского казачьего войска. Мать его была казачкой станицы Кокпектинской.

С девяти лет он начинает своё образование в приходской школе. Ненасытный к знаниям и любознательный от природы, готовясь к поступлению в кадетский корпус, юный Корнилов читает книги даже при свете костра, когда «в ночном» стережёт лошадей.

В 1883 году он едет в Омск и становится кадетом, впервые надев погоны. Кадет Лавр Корнилов в 1889 году первым заканчивает 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус. Первым, в современной терминологии, означало бы что-то равное статусу золотого медалиста.

После окончания кадетского корпуса поступает в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге в 1889 году. В это училище традиционно стремились поступить не по протекции, а максимально способные и одарённые кадеты.

Юнкер Лавр Корнилов так же первый из михайловцев выпуска 1892 года.

Быть первым в выпуске означало иметь преимущество перед остальными выпускниками в выборе вакансии в полк. Однако Лавр Корнилов не ищет престижной службы в гвардии или «сытной стоянки» в больших городах. Получив офицерский чин, он просит зачислить его в Туркестанскую артиллерийскую бригаду и уезжает в Среднюю Азию.

Отменно служа, он тщательно готовится к поступлению в Академию.

Корнилов изучает местные языки, обычаи и нравы.

Любим солдатами и уважаем местными жителями.

В 1895 году молодой офицер первым выдерживает экзамен и поступает в Императорскую Николаевскую Академию Генерального Штаба. И спустя три года поручик Лавр Георгиевич Корнилов заканчивает её с малой серебряной медалью.

По окончании Академии он отказывается от службы в Генеральном Штабе и снова отправляется на Восток. В 1898 году Корнилов прибывает в город Термез на афганскую границу – в распоряжение известного исследователя Азии генерала М. Е. Ионова.

Наше командование ничего не знало ни о вооружении, ни об укреплениях крепости Дейдади, расположенной в 50 километрах от границы в направлении Кабула. Крепость строили британцы. Все попытки разведчиков проникнуть в крепость заканчивались печально – их разоблачали и сажали на кол.

Л.Корнилов просит у генерала три дня отпуска. Побрив голову, надев туркменский халат, с восточными («калмыцкими») чертами лица, унаследованными от матери, Прасковьи Ильиничны Хлыновской, у которой в роду были киргизы, и с револьвером в кармане он проникает в крепость. Прекрасно владея местными наречиями русский офицер своим внешним видом не вызывает ни у кого никаких подозрений…

Через три дня он привозит генералу Ионову план крепости и дорог к ней на окружающей крепость местности.

Как географ и этнограф, но уже по поручению Генерального штаба, в 1899 году Л. Г. Корнилов обследует район Кушки в направлении на Герат и Мейман. (!)Полтора года(!), преодолевая тяжкие лишения, изучает Кашгарию. Вместе с поручиком Кирилловым и несколькими казаками он во всех направлениях проходит выжженную солнцем страну, нанося на карту извилины дорог, русла рек, возвышенности, колодцы и т. д. Во время исследования Кашгарии встречается с китайскими (Кашгария тогда входила состав Китая) чиновниками и предпринимателями и налаживает агентурную сеть. Возвратившись из этой смертельно опасной экспедиции, Корнилов пишет и издаёт книгу «Кашгария или Восточный Туркестан», которую по праву – с точки зрения научной ценности в области географии и этнографии – специалисты-востоковеды ставят вровень с трудами знаменитого путешественника генерала Н.М.Пржевальского.

Любопытная деталь. В изданном в 1907 году англичанами «Военном отчёте по Кашгарии», имевшем прямое отношение к наукам военным и геополитическим, весь картографический материал к этому изданию, а именно: планы городов и укреплений Восточного Туркестана – были взяты из опубликованной ранее работы Л.Г.Корнилова.

В 1901 году Л. Г. Корнилов отправляется в новое опасное путешествие. На этот раз в Персию, в области Хоростан и Сеистан, в которых появление европейцев в то время являлось событием экстраординарным. Далее проходит неисследованную и остававшуюся фактически белым пятном на карте Персии так называемую «Степь Отчаяния». Природа и климат этой географической зоны отличались запредельными для человека условиями для выживания.

Вот как писали об этом районе в то время: «…сотни вёрст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, а единственной пищей были мучные лепёшки – все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды, поэтому британские исследователи обходили «Степь отчаяния» стороной…».

Надо было обладать недюжинным упорством, силой воли, здоровьем и целеустремлённостью, чтобы просто выживать в этой степи. Ни один из путешественников-европейцев до Корнилова не вернулся оттуда. В течение 7 месяцев Корнилов с двумя казаками и двумя туркменами, изучает отмеченное на планах местности белое пятно под названием «неисследованные земли», нанося на карту намётки дорог, караванные пути, развалины древних городов и изучая нравы местных кочующих племён.

Естественно, все полученные данные также уходят в Генеральный штаб.

Если поразмышлять, то сделанное Корниловым в этих путешествиях с техническими возможностями того времени в организации экспедиций являлось проявлением совершенно незаурядных личных качеств Лавра Георгиевича.

И как организатора, и как руководителя, и как участника. И как просто мужественного человека.

Кроме обязательного для всех выпускников Генерального штаба знания немецкого и французского языков, Л.Г.Корнилова прекрасно владел ещё языками английским, персидским, казахским и урду, изученными им самостоятельно.

В 1903-1904 годах Л.Корнилов находится в Индии с официальной целью «изучения языков и нравов народов Белуджистана», но фактически – с заданием от Генерального штаба анализа состояния британских колониальных войск.

Результатом этой командировки стал секретный «Отчёт о поездке в Индию», опубликованный исключительно для внутреннего пользования офицерами Генерального штаба.

Русско-Японская война застает Л.Корнилова в Белуджистане. Он подаёт рапорт о переводе его в действующую армию. Получает разрешение и отправляется в штаб 1-й стрелковой бригады, с которой и участвует в боях под Сандепу, Мукденом и Телином.

Фактически уже широко известный и зарекомендовавший себя в научных кругах учёный и этнограф Лавр Георгиевич Корнилов с честью выдерживает, если можно так выразиться, настоящий офицерский экзамен «на прочность», устроенный ему судьбой в боях с японцами.

У деревни Вазые бригада попадает в окружение. Ночью Л.Корнилов поднимает подчинённых и ведёт их в штыковую атаку, сам находясь в первых цепях атакующих. Этим внезапным ударом бригада обращает японцев в бегство и, считавшаяся уже погибшей, бригада присоединяется к армии. Наградой Лавру Георгиевичу стал орден Святого Георгия IV-й степени. Высочайший приказ так описывает его подвиг:

«...25 февраля 1905 года, получив приказание отвести от Мукдена собравшиеся к Мукденской станции из разных отрядов 1, 2 и 3 стрелковые полки, понёсшие в предшествовавшие дни большие потери в офицерских и нижних чинах, подполковник Корнилов, достигнув окрестностей деревни Вазые, около 3 часов пополудни занял здесь позицию и в течение 4-х часов удерживал натиск противника, обстреливавшего наше расположение сильнейшим артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём; за это время выбыли из строя 2 командующих полками, а во 2-м стрелковом полку остались лишь 3 офицера.

Выдерживая натиск противника, подполковник Корнилов собрал нижних чинов разных частей, отступавших кучками и поодиночке, отправляя их на север вдоль железной дороги. Им было принято под охрану знамя 10-го стрелкового полка, следовавшее с малым конвоем отдельно от полка, и забраны оставленные пулемёты. Около 7 часов вечера, пропустив значительную массу отходивших нижних чинов разных частей и обеспечив, таким образом, их отход, подполковник Корнилов приступил к очищению своей позиции. Деревня Вазые была в это время почти окружена противником. Усиленный огонь наших стрелков и атака в штыки 5-й роты 3-го стрелкового полка заставила японцев раздвинуться и открыть дорогу отряду подполковника Корнилова, вынесшему знамёна, пулемёты и всех своих раненых и в порядке отступившему на север вдоль железной дороги»...

За боевые отличия в 1905 году Л. Г. Корнилов был произведён в полковники.

В 1907-1911 гг., имея весомую репутацию специалиста-востоковеда, Л.Г.Корнилов командируется военным агентом в Китай.

Отказавшись от перевозочных средств, верхом на коне с тремя ординарцами-казаками он проезжает весь путь от Иркутска до Пекина в седле!

Любопытно, а именно: вплоть до 1920 года в штабе Иркутского военного округа хранилось седло, бывшее под Л. Г. Корниловым в этом выдающемся по выносливости переходе.

В ходе командировки он скрупулёзно записывает все свои наблюдения и регулярно отправляет подробные отчёты в Генеральный штаб и МИД: «О полиции Китая», «Телеграф Китая», «Описание манёвров китайских войск в Маньчжурии», «Охрана императорского города и проект формирования императорской гвардии» и так далее.

В 1911 году Л.Корнилов производится в генерал-майоры и занимает должность начальника 2-го Заамурского отряда Отдельного корпуса пограничной стражи, в состав которого входят два пехотных и три конных полка.

В 1912 году по личному приказу начальника округа генерал Л.Г.Корнилов производит дознание о злоупотреблениях (воровстве!) интендантства и о снабжении войск недоброкачественными продуктами. После дознания – передаёт дело военному следователю. По постановлению прокурорского надзора к следствию привлекаются в качестве обвиняемых некоторые начальствующие лица. Но в дело вмешивается тогдашний министр финансов Коковцов, в прямом ведении которого находились и пограничные войска, и всячески пытается скрыть недостатки в своём ведомстве.

Чего успешно добивается, включив на полный форсаж все свои столичные связи в самых верхних эшелонах российской власти.

Следствие прекращается.

Несогласный с этим решением начальник округа подаёт прошение об отставке, а генерал Л.Корнилов по личному ходатайству 4 июля 1913 года переводится на должность командира 1-й бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии, расквартированной во Владивостоке.

После начала войны с Германией в 1914 году генерал Л. Г. Корнилов убывает на Западный фронт и под своё командование получает 48-ю пехотную дивизию, в составе которой входили полки, носившие легендарные и прославленные «суворовские» имена: 189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 191-й Ларго-Кагульский и 192-й Рымникский.

27 августа 1914 года, когда под натиском врага дрогнула одна из частей, потерявшая всех офицеров, Л. Г. Корнилов опять лично(!), как это было в боях с японцами, ведёт в контратаку последний резерв – усиленный пулемётами саперный батальон.

Командовавший тогда соседней 4-й стрелковой бригадой генерал А.И.Деникин позже отмечал о Л.Корнилове в своих воспоминаниях:: «Умение воспитывать войска, личная его храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность, наконец, высокое соблюдение воинской этики в отношении соратников – свойство, против которого часто грешили многие начальники…»

Л.Г Корнилов не грешил. Он защищал своё Отечество на полях сражений Первой Мировой войны.

Так, во время одной из операций в Карпатах в январе 1915 года, дивизия Л.Г.Корнилова овладела перевалом Черемша, взяв до 3000 пленных. 15 февраля 1915 года Л.Корнилов производится в генерал-лейтенанты, а его дивизия стяжает наименование «Стальной».

Но война есть война, и складывается она порой не только из одних побед. После разгрома нашей 3-й армии, противник ведёт мощное наступление на Львов и Перемышль, вынудив наши войска оставить свои позиции. 48-я дивизия отходит на 25-30 километров и занимает новые, неукреплённые рубежи. Вскоре Л. Г. Корнилов получает распоряжение отступить еще на 15-20 километров. Дальше связь со штабом прерывается. Не имея информации ни от командования фронтом, ни от соседей, он ждёт приказаний о переходе в контратаку во фланг оттесняющему наши части врагу. Приказа нет, и время уходит. Оказывается, что противник прорвался на флангах у соседей, и дивизия попадает в окружение.

Генерал Корнилов остаётся верен себе и ведёт дивизию на прорыв из кольца. Но прорваться удаётся только 191-му пехотному Ларго-Кагульскому полку и батальону 190-го пехотного Очаковского. Они выносят все знамёна дивизии. Дерущийся в арьергарде батальон 192-го пехотного Рымникского полка гибнет почти полностью. С рассветом 25 апреля противник всей мощью обрушивается на остатки русских частей, в которых находится и генерал Корнилов.

Раненный в голову и руку генерал Корнилов, не желая сдаваться противнику, с горсткой солдат уходит в горы и пытается пробиться к своим. Но вскоре обессиленный отряд и находящегося в бессознательном состоянии Корнилова австрийцы берут в плен. С генералом оставалось в живых всего пять солдат и санитар…

Большевистская историография всячески замалчивала героизм наших солдат и офицеров, проявленные ими во время Первой Мировой войны. Большевики окрестили эту войну «империалистической бойней», а большевистская пропаганда того времени желала поражения(!) русской армии в войне. То есть желала разгрома своего Отечества в угоду мировой революции.

И звучало это в иезуитской формулировке так: «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству».

Чтобы было понятно, а именно: «революционный класс» – это международная террористическая организация на территории Российской Империи под названием «большевики», сделавшая всё для развала России и переформатирования её в СССР.

Но как бы большевики не изгалялись над нашей историей, они не смогли при своей абсолютной власти в СССР отнять из народной памяти тот факт, что на полях Первой Мировой войны солдаты, офицеры и генералы нашей ИМПЕРАТОРСКОЙ армии дрались не с меньшим мужеством и героизмом, чем бойцы, командиры и генералы нашей КРАСНОЙ армии во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в перечне памятных дат России с 2013 года есть и такая: «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов», отмечаемая 1 августа.

Остаток своей жизни Л.Корнилов прихрамывал, а левая рука его действовала с большим трудом.

Австрийцами отмечен факт, как во время встречи в плену с солдатами своей дивизии последние буквально обступили генерала Л.Корнилова со слезами на глазах, выказывая ему всяческое уважение. Искреннее и неподдельное.

Корнилов и в условиях плена остаётся верен себе – бороться до конца. Он бежит из плена. С 29 июня 1916 по 28 августа 1916 – фактически два месяца – он пешком пробирается к своим.

Любопытно, что по сведениям Ставки на сентябрь 1916 года в плену числились 60 русских генералов. Бежал(!) лишь один(!) – Л.Г.Корнилов.

Все газеты и журналы, издававшиеся тогда в России, помещают его портреты. В Михайловском артиллерийском училище, в Петрограде, в честь своего героя-выпускника выстраивается весь личный состав в парадной форме при встрече с Л.Корниловым. А казаки станицы Каракалинской присылают своему земляку золотой нательный крест и… 100 рублей денег, собранных по копеечке.

Лавр Георгиевич Корнилов с 1917 года воевал не за Временное Правительство, о котором заявил следующее в своём обращении к казакам: «Казаки, дорогие станичники! Не на костях ли Ваших предков расширялись и росли пределы Государства Российского. Не Вашей ли могучей доблестью, не Вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна Великая Россия. Вы – вольные, свободные сыны Тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы Уральских, Оренбургских, Астраханских, Семиреченских и Сибирских степей и гор и далёких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы Ваших знамён, и Русская земля полна сказаниями о подвигах Ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда Вы должны придти на помощь Родине. Я обвиняю Временное Правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанью внутри нашей страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло двенадцать тысяч пулеметов; более того, я обвиняю некоторых членов Правительства в прямом предательстве Родины, и тому привожу доказательства: когда я был на заседании Временного Правительства в Зимнем Дворце 3 августа, Министр Керенский и Савинков сказали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные.

Ясно, что такое Правительство ведёт страну к гибели, что такому Правительству верить нельзя и вместе с ним не может быть спасения несчастной России. Поэтому, когда вчера Временное Правительство, в угоду врагов, потребовало от меня оставления должности Верховного Главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани – позору и предательству Родины. Казаки, рыцари Земли Русской. Вы обещали встать вместе со мной на спасение Родины, когда я найду это нужным. Час пробил, Родина – накануне смерти. Я не подчиняюсь распоряжениям Временного Правительства, и ради спасения Свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают Родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания. Идите же за мной».

Лавр Георгиевич Корнилов в Гражданской войне не воевал и за восстановление монархии, трона и царской династии, о чём заявил совершенно конкретно: «Я, генерал Корнилов – сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ – путём победы над врагом – до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы, и выберет уклад новой государственной жизни».

В январе 1918 года в опубликованной «Политической программе генерала Корнилова», говорилось следующее: «Сорванное большевиками Учредительное Собрание должно быть созвано вновь. Выборы в Учредительное Собрание должны быть произведены свободно, без всякого давления на народную волю и во всей стране. Личность народных избранников священна и неприкосновенна».

Так что, по сути, генерал Корнилов БЫЛ за СОВЕТЫ, то есть – ЗА советскую власть. Только в ином понимании её сути.

И среди участников так и не состоявшегося «Учредительного собрания», то есть формы организации «советской власти», Лавр Георгиевич Корнилов НЕ ВИДЕЛ большевиков. Потому что СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО разглядел в них разрушителей России. И как офицер, и как патриот, и как сын Земли Русской он принял единственное приемлемое для себя решение – бороться с врагами России, с большевиками, до победы над ними или своей смерти в бою с ними.

И как показало потом время, Л.Корнилов не ошибался – большевики подмяли под себя «народные советы» и напрочь нивелировали народовластие в СССР, заменив его своей абсолютной диктатурой над народом.

Генерал Л.Г.Корнилов командовал в первых боях против большевиков Добровольческой армии, созданной и его усилиями.

Герой двух войн, кавалер двух степеней ордена Святого Георгия, человек исключительной храбрости и силы воли, небольшого роста, худой, без всякого гонора и заносчивости, с «лицом монгола» он – внешне!.., – не представлял собой ничего величественного и особо воинственного. Вот совершенно!

Но за этой неприметной внешностью скрывалась душа патриота и воина. Л.Г.Корнилов, не смотря на все нестроения и сложности в формировании армии, смотрел в будущее с оптимизмом.

И армия верила в него и, по по-своему, «боготворила».

Генерал Корнилов носил солдатскую шинель, переделанную в полушубок, с генеральскими погонами на плечах, а на голове – простую солдатскую папаху с белой повязкой, как простой доброволец. Никаких орденов или других украшений он не носил, за исключением венчального кольца и другого – с китайскими иероглифами на нём. Это кольцо служило своеобразной печатью, которую Корнилов накладывал на конверты в очень и очень экстренных случаях, или если письмо было совершенно секретным и исходило лично от него.

Большой шейный крест 3-й степени на георгиевской ленте, офицерский Георгиевский крест 4-й степени и другие награды он снял и упаковал в маленький кожаный бумажник. В бумажнике хранились ещё некоторые документы, личные записки, список имён разных лиц, фото семьи…

Генерал Корнилов не курил, совершенно не злоупотреблял алкоголем, в еде был совершенно неприхотлив и не требователен к «разносолам».

У него была бурка, которую в день соединения Добровольческой армии с Кубанским отрядом в ауле Шенджий генералу через его адъютанта поднёс ротмистр Султан Гирей. Этой буркой Корнилов укрывался, как одеялом или клал на солому, как тюфяк.

Из воспоминаний А.И.Деникина: «...У станицы Хомутовской Корнилов пропускает колонну. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле на буланом… коне. Он здоровается с проходящими частями. Отвечают радостно. Появление Лавра Георгиевича, его вид, его обращение вызывают у всех чувство приподнятости, готовности к жертвам. Корнилова любят, перед ним благоговеют».

Из воспоминаний бойца Добровольческой армии: «Все, кроме командующего (Корнилова – прим.), ложатся и пытаются убедить его сделать то же самое. Тщетно... Наступление вот-вот захлебнётся. Откатывается назад под ударами превосходящих сил противника Корниловский полк... Патроны и снаряды на исходе. Верховный (Корнилов – прим.) приказывает выдать последние. Увидев своего шефа, стоящим под огнём в полный рост, Корниловцы невольно приостанавливаются и поворачиваются в контратаку...».

Штурм Екатеринодара начался 27 марта 1918 года.

ВСЕГО(!) 6 000 добровольцев готовились опрокинуть 60 000 группировку большевиков, защищавших город. Это были реально, если можно так выразиться, «запредельные бойцы»! Но, не вступая в бой, большевики, имевшие десятикратное численное превосходство, начали эвакуацию из города. 30 марта добровольцы подошли к окраинам Екатеринодара. Генерал Б.И.Казанович во главе части Партизанского полка дошёл даже до центра города, но, никем не поддержанный, был вынужден отойти, захватив обоз и боеприпасы «красных». Добровольцев просто количественно не хватало для полного охвата города и штурма его со всех сторон. Требовалась перегруппировка и обозначение направления главного удара.

Но утро 31 марта 1918 года разрушило все планы добровольцев – артиллерийским снарядом был убит в занимаемом им домике Лавр Георгиевич Корнилов.

Из воспоминаний А.И.Деникина: «Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: – весть разнеслась словно по внушению... Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собой шёпотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нём, как в фокусе, сосредоточилось ведь всё: идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начало закрадываться… мучительное сомнение».

Вот уж действительно точно кем-то сказано, что людей делают народом, в том числе, и отдельные личности.

Из воспоминаний адъютанта генерала Корнилова корнета Хаджиева:

«По моим часам было ровно 8 часов, когда мы с телом Верховного спускались по наружным ступенькам дома, направляясь по указанию генерала Романовского на берег Кубани, отстоящей на 200-300 шагов от дома. Когда мы совсем спустились с крыльца, тогда начали собираться со всех сторон с рыданиями люди, в том числе с белой повязкой через плечо генерал Казанович, у которого рука была раздроблена пулей под Екатеринодаром и который всё же оставался в строю. По мере того, как мы двигались по направлению к Кубани, рыдающая толпа увеличивалась. Когда мы несли Верховного в наших руках, то он бессознательно открывал и закрывал свои глаза и сильно хрипел. Всё лицо и одежда были покрыты известью, а из левой руки сочилась кровь. Наконец, мы дошли до обрыва, где находился генерал Деникин. Мы, 4 человека, осторожно положили Верховного на землю. Голова его находилась на моем колене, потому что я держал его плечи. Никаких носилок не было. Раньше, чем прибыл доктор Марковского (офицерского – прим.) полка, Верховный открыл на мгновение глаза и тотчас закрыл, издал тяжёлый вздох, захрипел и скончался. Было 8 часов 15 минут. Доктор открыл левый глаз Верховного и ответил генералу Деникину, задавшему вопрос: «Есть ли надежда, доктор?» – отрицательно покачав головой…

…После смерти генерала Корнилова, когда тело его обмыли от сочившейся из ран крови, пришёл батюшка и отслужил панихиду. Весть о смерти генерала Корнилова мгновенно разнеслась по станице, и раненые, кто только мог, приходили поклониться телу любимого Вождя. Офицеры рыдали. Его бурка, брюки, полушубок и папаха, оставленные для просушки, были разрезаны пришедшими на кусочки и разобраны на память...

…Все его личные вещи, бумажник, окровавленные кольца и маленький золотой крестик на тоненькой цепочке я вручил Наталье Лавровне (дочь Корнилова - прим.) в Новочеркасске...».

Большевики вскрыли могилу генерала Корнилова и надругались над его прахом: два дня они таскали тело по улицам Екатеринодара, привязанное к телеге, рубили шашками, стреляли в него. А потом сожгли…

Уже в далёком от нас 1949 году Митрополит Русской Православной Церкви Заграницей Анастасий отметил: «Великое значение Белой идеи, которая по существу своему является христианской, не оценено ещё до сих пор. Но придёт время, и Россия воздаст должную дань её благородным рыцаря. Я часто говорю, что наше поколение было бы безответственным перед судом Истории, если бы оно не породило героев Белого движения, которое будет нашим оправданием перед лицом будущей свободной России».

С 9 февраля по 31 марта 1918 года генерал Лавр Георгиевич Корнилов шёл в свою последнюю атаку в боевом «Ледяном походе» за Россию, как неоднократно делал это в своей жизни русского воина.

Алексей Ратников

Другие статьи:

Как «западные твари» глумились над нашими юнкерами. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/288...

Какими были зверски убитые царские дети. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/280...

Забытый подвиг уральских казаков. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/283...

Флаг России. История появления в разные исторические эпохи. Подробности здесь: https://cont.ws/@as39sa179/281...

Оценил 1 человек

2 кармы