В СССР мы не боялись ходить даже ночью по улицам, не могли представить себе, что кто-то чужой ни с того, ни с сего вломится к нам в дом в нашем присутствии. Разумеется, исключительные случаи бывали, не без того, о которых нам на протяжении десятилетий рассказывает Леонид Каневский в передаче «Следствие вели…».

Однако, многие из наших читателей, кто время от времени, а может быть и регулярно смотрит эти передачи, наверняка заметили, что сценарии последних выпусков буквально вымучены авторами. Причина в том, что все более-менее заслуживающие внимания случаи уже экранизированы прежде, и сейчас им приходится «раскручивать» истории из незначительных инцидентов, практически пустом месте.

Приводя в пример ситуацию с дефицитом интересных историй для передачи «Следствие вели…» мы хотели лишний раз подчеркнуть тот факт, что в СССР, при вдвое большем населении, преступлений было гораздо меньше, чем сегодня.

Причина малому количеству правонарушений, особенно связанных с угрозой личности – это уникальная система правоохранения Советского Союза, которой власть уделяла огромное внимание. Даже создана она была в виде уголовного розыска на целых 4 года раньше, чем появился сам СССР, 5 октября 1918 года.

Милицейские кадры изначально формировались из представителей пролетариата и трудового крестьянства, которые в чрезвычайно сложной обстановке с первых лет Советской власти нарабатывали профессионализм и накапливали опыт, передавали их молодым поколениям, и все вместе эти поколения работали для людей, а не для галочки.

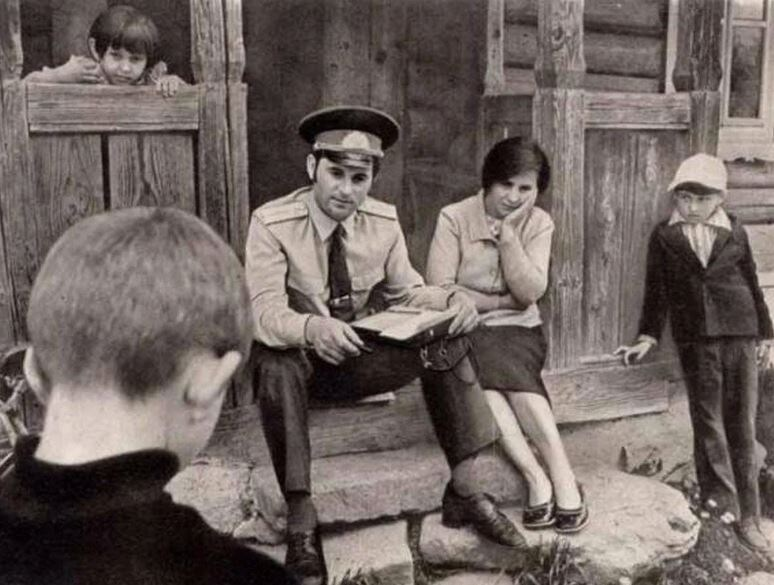

Именно этим обстоятельством, а так же тем, что милиция всегда держала «на карандаше» криминальный элемент и вечно «бунтующую» молодежь, когда даже в глухой деревне рядовой участковый точно знал, кто на его участке на что способен, объясняется, что мы чувствовали себя в безопасности.

Если у добропорядочного гражданина возникал конфликт с местным «неблагополучным контингентом», вопроса, кто прав и кто виноват обычно не возникало.

Мы это говорим к тому, что, несмотря на отсутствие в СССР отдельного специального закона о самообороне, люди не раздумывая приходили на помощь соотечественникам, которые подверглись нападению, потому что не боялись несправедливого обвинения в «превышении».

Почему? Потому что в СССР закона о самообороне и самого понятия не было, хотя в уголовном кодексе существовало понятие «оборонительная мера» и соответствующие статьи, которые в большей степени трактовались в пользу защитника, и не привлекали его ответственности.

Например, Уголовный кодекс РСФСР (1922 год) в общей части имел статью 26 следующего содержания: «Являясь мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразно и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних страданий».

Судите сами, насколько гуманно и справедливо советский закон относился к гражданам, которые пользовались своим правом защищаться от преступников.

Ст.145. УК РСФСР от 1922 г. Превышение пределов необходимой обороны, повлекшее за собой смерть нападавшего, а также убийство застигнутого на месте преступления преступника с превышением необходимых для его задержания мер карается - лишением свободы на срок до одного года.

Ст.158. УК РСФСР от 1922 г. Насилие над личностью, если оно вызвано равным или более тяжким насилием, приравнивается к необходимой обороне.

Согласитесь, что недавняя скандальная ситуация о которой мы рассказывали на днях, когда пенсионеру-охраннику детского лагеря дали 5,5 лет «строгача» за то, что он защищал детей и применил силу к нападавшему, в СССР точно была бы расценена иначе.

Кстати, в УК СССР от 1958 года появилась статья 14. «Крайняя необходимость», которая гласила:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей интересам Советского государства, общественным интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

И ещё один момент.

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 сказано:

Судам необходимо учитывать, что в соответствии с законом граждане имеют право на применение активных мер по защите от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, независимо от наличия у них возможности спастись бегством или использовать иные способы избежать нападения.

А что происходит с «самообороной» сегодня? Несмотря на то, что соответствующие положения в ст. 37 Уголовного кодекса о праве граждан на самооборону были сформулированы еще 20 лет назад, эта норма часто игнорируется судами до сих пор.

По мнению юристов, грань превышения самообороны по-прежнему остается размытой, из-за чего за решёткой оказываются добросовестные граждане. На практике встречаются откровенные перекосы, когда законодательство охотнее защищает нападавшего, чем того, кто оборонялся.

Тому, что защищать собственную жизнь у нас бывает опасно, а самооборона может иметь печальные последствия, когда жертва вдруг становится преступником, а обидчик — пострадавшим, есть много примеров.

Несколько лет назад в Перми краевой суд признал виновным местного жителя Дениса Шахтина, защищавшего бабушку и девушку в собственном доме, куда в половине третьего ночи залез незнакомец и начал всё крушить вокруг.

Краснокамский суд посчитал, что хозяин дома самооборонялся чересчур активно, за что ему назначили восемь месяцев ограничения свободы, а также обязали выплатить полмиллиона рублей родственникам нападавшего.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина, который залез в чужой дом, стоял на учёте в наркодиспансере, а дом вломился после длительного запоя в состоянии «белой горячки», но это не освободило Дениса от ответственности.

Сколько судеб граждан было поломано из-за разночтений в судебной практике, — обращает внимание адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. — Скажем, на месте посягательства в своем доме гражданин обнаруживает непрошеного «гостя», который с явными преступными намерениями угрожает расправой.

У гражданина имеется оружие самообороны — травматический пистолет. Может ли хозяин квартиры применить его к преступнику на поражение, стреляя по жизненно важным органам, в том числе шее и голове? Закон «Об оружии» это категорически запрещает.

В век Интернета информация в обществе о подобных случаях разносится очень быстро, и сегодня каждый знает, что вступись он на улице за кого-нибудь с применением силы, не дай бог нападающего даже толкнуть, чтобы он упал неудачно – попадёшь под суд и будешь нести ответственность.

То же самое происходит, когда нужно самому отбиться от нападающего. Все мы знаем из того же Интернета, что, как правило, нападающие применяют силу и стремятся нанести максимальный ущерб не раздумывая, а вот их визави – рядовым гражданам, приходится десять раз подумать прежде чем что-то делать, что в результате оставляет нас в проигрыше.

Риск быть обвинённым «за превышение самообороны» с последующим заключением, делает нас теми, кто сегодня старается пройти мимо людей, которым необходима немедленная и радикальная помощь.

После того, как в новой России были отменены институты обязательного трудоустройства и прописки, в наших городах и посёлках вдобавок к своим «неблагополучным элементам» прибавились не местные, которые здесь не работают, не живут, но зачем-то присутствуют, бесконтрольно занимаясь чем вздумается.

Теперь ни один участковый, который раньше знал на своём участке каждого, мгновенно вычислял «чужака» и был вправе поинтересоваться его намерениями, уже не может нам помочь.

Впрочем, после «медведевской» реформы милиции участковые лишились своих прежних полномочий, а общих сил и средств правоохранителей на обеспечение нашей безопасности не всегда хватает.

Тем временем количество случаев проявлений уличной преступности и агрессии растёт, а мы всё чаще вынуждены говорить о том, что в России не работает институт необходимой самообороны – защиты жизни и здоровья своих или третьих лиц от преступных посягательств. Что делать? Вопрос, к сожалению, риторический.

Оценили 24 человека

52 кармы