Николай Арсеньевич Пожаров родился 26 февраля (8 февраля) 1895 года в деревне Золотково Марьинской волости Мологского уезда Ярославской губернии.

Родился в семье зажиточного крестьянина - отставного фельдфебеля 90-го Онежского пехотного полка (чуть ли не первого полка морской пехоты Российской империи, участника русско-турецкой войны Пожарова Арсения Спиридоновича. Член ВКП(б) с 1916 года. Николай окончил Мологское уездное училище, в дальнейшем повышает свой образовательный уровень самостоятельно. По окончании училища он пошел работать на один из заводов Ярославля учеником токаря по металлу и вскоре стал квалифицированным токарем. Тесное общение с революционно настроенными рабочими, участие в нелегальных собраниях – все это способствовало выработке у молодого токаря революционных убеждений.

С 1914 - токарь завода "Новый Лесснер" в Петрограде, В августе 1914 раздались первые залпы Первой мировой войны. Свыше 40% кадровых рабочих Российской империи было мобилизовано и направлен в действующую армию. 20 мая 1915 года Николая Пожарова направили в первый флотский экипаж в учебно-минный отряд Балтийского флота. Командование выделило грамотного образованного матроса среди сослуживцев. 11 января 1916 года он получил звание матроса 2-ой статьи. 25 февраля 1916 года приказом начальника учебных отрядов и отдельно плавающих судов Кронштадта зачисляется учеником учебно-минного отряд в классе минных машинистов. В отряде Николай приобрёл большой авторитет у сослуживцев, быстро установил связь с подпольной большевистской организацией, стал распространять среди матросов нелегальную литературу, вел агитацию против войны.

Во время службы в Первом флотском экипаже, Пожаров устанавливает непосредственную тесную связь с членами подпольного судового коллектива РСДРПб Т.И. Ульянцевым (19.02.1988-26.7.1919). списанным в сентябре 1915 года за участие в беспорядках с крейсера «Россия» в Первый флотский экипаж и И.Д.Сладковым (1889-5.7.1922), оказавшими на Николая большое влияние в становлении Пожарова как профессионального революционера.

В 1916 за антивоенную пропаганду арестован, освобожден Февральской революцией. По отбытии заключения Пожаров попал на учебное судно «Азия»

Когда после разгрома царской охранкой Кронштадтской большевистской подпольной организации Петербургский комитет РСДРП(б) принял меры для ее воссоздания, в состав нового руководящего ядра был включен и Николай Пожаров.

Матросы учебно-минного отряда во главе с Иваном Колбиным и Николаем Пожаровым были в числе первых, поднявших восстание в Кронштадте в февральские и мартовские дни 1917 года.

Началось все с восстания матросов, поддержанных главарями революции в марте 1917 года из Петрограда. Ночью взбунтовавшиеся команды стали врываться в каюты офицеров с вопросом, признают ли они Временное правительство? Если «нет» — «враг народа», в лучшем случае арест, а то — удар штыком.

«Одновременно дикие, разъяренные банды матросов, солдат и черни со зверскими лицами и жаждой крови, вооруженные, чем попало, бросились по улицам города. Прежде всего выпустили арестантов, а потом, соединившись с ними, начали истребление ненавистного начальства.

Первой жертвой этой ненасытной злобы пал адмирал Р. Н. Вирен (1856-1917), главный командир и военный губернатор Кронштадта, человек по натуре прямой, властный и храбрый, но бесконечно строгий и требовательный. Когда толпа подошла к дому главного командира, адмирал Вирен, услышав шум и крик, сам открыл дверь и, увидев матросов, стремительно распахнул ее настежь. Толпа, заревев, бросилась на адмирала, стащила его вниз и поволокла по улицам. Матросы улюлюкали, подбегали к адмиралу Вирену, плевали ему в лицо и кричали с площадной бранью.

Толпа была одета в самые фантастические костюмы: кто — в вывернутых шерстью наружу полушубках, кто в офицерских пальто, кто — с саблями, кто — в арестантских халатах. Ночью, при свете факелов, это шествие имело очень жуткий вид, точно демоны справляли свой адский праздник. Мирные жители, завидев эту процессию, с ужасом шарахались в стороны.

Посреди этой толпы шел адмирал. Он был весь в крови. Искалеченный, еле передвигая ноги, то и дело, падая, медленно двигался мученик навстречу лютой смерти. Из его груди не вырвалось ни одного стона, что приводило толпу в еще большее бешенство. Пресытившись терзаниями жертвы, палачи окончательно добили ее на Якорной площади, а тело сбросили в овраг. Там оно лежало долгое время, так как его было запрещено хоронить». Источник Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. — СПб.: Гангут, 1997.

Роберт Николаевич Вирен (25 декабря 1856, Новгород — 14 марта 1917, Кронштадт, Петроградская губерния) — русский адмирал (1915), участник русско-японской войны и Первой мировой войны.

Окончил Морской кадетский корпус (1877), Минный офицерский класс (1884), Николаевскую морскую академию (1899).

23 августа 1904 года за отличие произведён в контр-адмиралы и назначен командующим отдельным отрядом судов, находящихся в Порт-Артуре. В конце ноября 1904 года ранен, после сдачи крепости находился в японском плену. За участие в боях у Порт-Артура награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», орденами Святого Георгия 4-й степени и Святого Станислава 1-й степени с мечами.

С 8 апреля 1907 года по 24 июля 1908 года исполнял должность главнокомандующего Черноморского флота.

6 декабря 1909 года произведён в вице-адмиралы с назначением главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта. 16 февраля 1915 года Вирен стал адмиралом. В 1916–1917 годах он был делегатом от Морского министерства во Временном совете главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи. В 1916 году за личную отвагу при предотвращении пожара и взрыва пороховых погребов Петровского форта в Кронштадте был представлен к ордену Святого Георгия 3-й степени.

Роберт Николаевич Вирен был убит революционными матросами во время Февральской революции 1 марта 1917 года (заколот штыками на Якорной площади Кронштадта).На другой день за отказ отречься от Царя у памятника адмиралу Макарову был расстрелян начальник штаба порта контр-адмирал А. Г. Бутаков (1861-1917), зверски убит командир 1 Балтийского флотского экипажа генерал-майор Н. В. Стронский (1863-1917), командир учебного корабля «Император Александр II» капитан I ранга Н. И. Повалишин (1867-1917). Старшего лейтенанта Н. Н. Ивкова (1885-1917), ходившего на учебном судне «Африка», команда живым спустила под лед. Всю ночь убийцы рыскали по квартирам, грабили и вытаскивали офицеров, чтобы с ними расправиться. В числе убитых были: капитаны I ранга К. И. Степанов и Г. П. Пекарский, капитаны II ранга А. М. Басов и В. И. Сохачевский, старшие лейтенанты В. В. Будкевич, В. К. Баллас и мичман Б. Д. Висковатов, другие офицеры по Адмиралтейству, подпоручики и прапорщики.

Александр Григорьевич Бутаков (1861–1917) — русский контр-адмирал, дворянин, сын адмирала Григория Ивановича Бутакова, из знаменитой династии российских и советских адмиралов. Династия Бутаковых дала русскому Военно-морскому флоту 121 моряка, в числе которых было 19 адмиралов и 14 капитанов 1-го ранга. Окончил Морское училище (1884). С 1895 года командовал миноносцами, в том числе «Роченсальм» и «Нарген». В 1902–1905 годах — морской агент в США. С 1906 года командовал кораблями «Всадник» и «Алмаз», с 1908 — крейсером «Паллада», с 1910 — крейсером «Баян». С 1913 года занимал должность начальника штаба Кронштадтского порта.

С полным достоинством принял смерть начальник штаба Кронштадтского порта контр-адмирал А.Г. Бутаков. Перекрестившись, он сказал своим убийцам: "Я готов". Его тут же застрелили, а труп в остервенении кололи штыками. После этого пьяные матросы пришли к нему домой и штыками закололи престарелую мать (вдову знаменитого российского флотоводца Г.И. Бутакова).

Из воспоминаний Н.А. Бутакова: "Адмирала (А.Г. Бутакова) расстреляли у памятника адмиралу Макарову. Первый залп был неудачен, и у адмирала оказалась простреленной только фуражка. Тогда, еще раз подтвердив свою верность Государю, адмирал спокойно приказал стрелять снова, но целиться уже как следует". Два дня после того, как Григорий Александрович Бутаков сам похоронил отца своего, вырыв собственноручно ему могилу, к нему явилась толпа убийц, с шапками в руках. "Мы пришли к Вам просить прощения", заявил их руководитель, пока другие, потупив глаза, мялись на месте. "Мы не хотели стрелять в Адмирала. Хороший был Адмирал. Честный и справедливый. Потому мы целились выше. Ну, так что… Поймите, мы не вольны были. Нами командуют посланные из Питера… Сами каемся и просим прощения…".

Был убит матросами в Кронштадте 1 (14) марта 1917 года во время "бескровной" Февральской революции. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Васильевич Стронский (29 апреля (11 мая) 1863 — 2 (15) марта 1917, Кронштадт) — русский военно-морской деятель, генерал-майор флота. Сын адмирала Василия Григорьевича Стронского.

В 1911–1913 годах — помощник командира 1-го Балтийского флотского экипажа по строевой части, с 1913 года — командующий 1-м БФЭ. 3 марта 1914 года произведён в генерал-майоры флота и назначен командиром 1-го БФЭ. Во время русско-японской войны участвовал в обороне Порт-Артура. Награждён Золотым оружием «За храбрость» (12.12.1905) — «За отличия в делах против неприятеля под Порт-Артуром».

1 марта 1917 года генерал-майор Стронский был схвачен революционными матросами на своей квартире и отконвоирован на Якорную площадь Кронштадта. После издевательств, в тот же день или на следующий, он был заколот штыками в ходе расправы над командным составом Балтийского флота.

По воспоминаниям очевидцев, «зверское избиение офицеров в Кронштадте сопровождалось тем, что людей обкладывали сеном, и, облив керосином, сжигали; клали в гробы вместе с расстрелянными живого, расстреливали отцов на глазах у сыновей».

Началось восстание матросов от казарм 1 крепостного пехотного полка на Павловской улице. Сопротивление бунтовщикам оказали полицейские, жандармы, некоторые офицеры и юные воспитанники Морского Инженерного училища Императора Николая I на Поморской улице. Они вместе с доблестными офицерами русского флота отдали свои жизни за своего Царя, Родину и Веру. Всего в Кронштадте в эти дни погибло более 40 высокопоставленных морских офицеров...

Своего вожака Николая Пожарова матросы от учебного судна «Азия» выбрали в Совет рабочих и солдатских депутатов. Он стал членом исполкома Совета. В апреле 1917 года был введен в состав Кронштадтского комитета РСДРП(б).

С июня 1917 - представитель Кронштадта в Центрофлоте; тов. председателя ЦК Всероссийского воен. флота. Был чл. Кронштадтского к-та РСДРП (б). С авг. 1917 - чл. Военно-технической комиссии при Исполкоме Кронштадтского совета; участвовал в ликвидации корниловского мятежа.

После свержения самодержавия на Николая Пожарова, как на руководителя контрольной комиссии, созданной Кронштадтским Советом при штабе местных морских частей, выпала большая работа по созданию в частях и на кораблях института местных и судовых матросских комитетов. Упорно разоблачая предательскую роль соглашательских партий, Пожаров добился того, что почти везде в составе комитетов было обеспечено преобладающее большевистское влияние.

Пожаров часто бывал на кронштадтских фортах, выступал перед гарнизонами, призывая держать боевое оружие в готовности.

По поручению Кронштадтского Совета и Кронштадтского комитета РСДРП (б) Пожаров участвовал в отправке в Петроград моряков на июльскую демонстрацию, а затем пяти тысяч десантников для подавления контрреволюционного мятежа Корнилова. В этот период Николай Пожаров заботился о приведении в боевую готовность всех базировавшихся на Кронштадт кораблей и фактически командовал ими.

Являясь членом Центрофлота, который возглавлял меньшевик Абрамов, Николай Пожаров не только постоянно разоблачал засевших там соглашателей, но и одновременно использовал возможности этой организации в интересах революции. В частности, ему многое удалось сделать для скорейшего освобождения арестованного после июльских событий Временным правительством П. Е. Дыбенко и других флотских большевиков. Фактически в критически момент Пожарову удалось вытащить Дыбенко из тюрьмы. Тем самым сохранив ему жизнь.

В самый разгар подготовки Кронштадта к вооруженному восстанию против Временного правительства, когда флотская твердыня собиралась выступить по зову большевистской партии на последний бой, Николая Пожарова вызвали в Смольный к Я. М. Свердлову:

«Товарищ Пожаров, у вас есть опыт успешной мобилизации матросских масс против демагогов из соглашательских партий. Нужно помочь черноморцам. Многие еще находятся под влиянием эсеров.»

В начале октября 1917 года Николай Пожаров вместе с группой партийных работников прибыл в Севастополь и был избран секретарем Севастопольского комитета партии и членом исполнительного комитета Севастопольского Совета. С декабря 1917 года он – председатель Севастопольского Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов.

Пожаров стал секретарем местного комитета партии, после Октябрьского переворота возглавил местный Совет, член ВРК и комиссар по охране крепости и города. Участник и активный оратор на I Общечерноморском съезде. В янв. - мае 1918 - чл. Военно-морского комиссариата.

В марте-апреле 1918 года член ЦИК ССР Тавриды, после падения советской власти в Крыму — член Военно-морского комиссариата в Москве.

С июня 1918 года направлен в Ярославль; председатель Ярославского уисполкома, член большевистского губисполкома, делегат V съезда Советов. В дни антикоммунистического восстания (Ярославского мятежа) (с 11 июля) — товарищ председателя губернского военно-революционного комитета и губкома РКП(б), участвовал в подавлении восстания в Ярославле, организовал блокаду восставшего города, запретив 15 июля въезд в него «ввиду тяжелого положения продовольственного вопроса с восстанием белогвардейцев»[2]. Был назначен председателем Ярославского горуездисполкома (август — декабрь 1918).

Жена Николая выговаривала ему за то, что он не думает о себе, звала к себе в Москву, учиться. "Не соблазняй, не сманивай заманчивыми перспективами,- отвечал жене,- Здесь (в Ярославле прим. Ходанова) я не последний рычаг. В Ярославле громадное поле для строительства новых форм государственной жизни, и я не могу, не имею права отвлекаться от этих дел... нет "не для меня придёт весна" личной, уютной. спокойной жизни..."[2]

В 1919—1920 годах комиссар штаба Северного фронта, делегат VI Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов, председатель ревтрибунала 16-й, затем председателем армейского трибунала на Западном фронте, комиссаром на Южном фронте...

С 1921 года работал в ВЧК , затем ГПУ. С 1923 года на партхозработе в Москве и Петрограде. Выполнял ответственные поручения в командировках по всей стране.

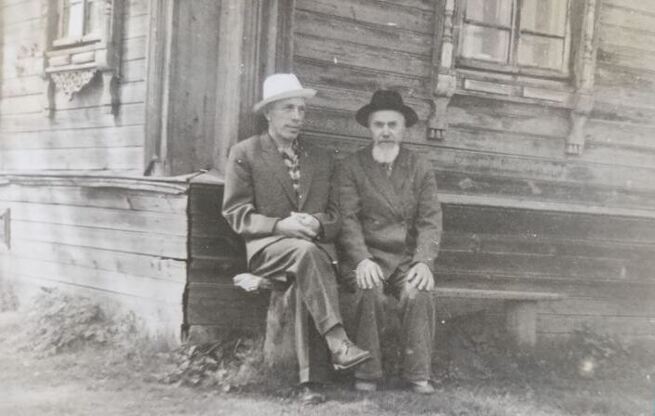

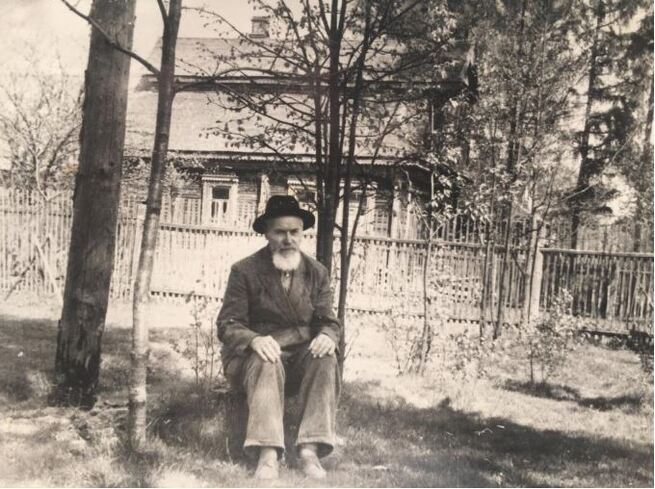

Отец Арсений Спиридонович Пожаров вынес жёсткий вердикт в оценке роли Николая Пожарова в событиях в Кронштадте, в Крыму и в Ярославле, фактически отлучив Николая от семьи. После 1917 года вплоть до самой смерти Николай не был на родине в Золотково в отцовском доме...

Умер от туберкулеза, которым заразился ещё в Кронштадтской тюрьме в 1916 году, в Смоленске 20 июня 1928 года.

Похоронен на революционной площадке кладбища Александро-Невской Лавры в Петербурге.

Улица Николая Пожарова -одна из центральных в Городе-Герое Севастополе

Использованные ссылки

1) Чижов И. Г. Николай Пожаров. — М.: Воениздат, 1955. — 55 с. (Моряки — герои гражданской войны).

2) Рядовые Ленинской гвардии. Очерки и статьи о ярославцах активных участниках социалистического строительства. "Верхне-Волжское книжное издательство", 1976 г.

3) Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. — СПб.: Гангут, 1997.

Оценили 116 человек

297 кармы