Приступая к описанию царствования следующего немца Романова Александра Николаевича, есть надобность сказать несколько слов о крепостничестве в Росси той поры. Стараниями предыдущих Романовых помещиков освободили от государственной службы. Задумка была в принципе неплохая. По их мнению помещики должны были вложить все свои знания и умения в аграрную политику и добиться процветания сельского хозяйства в России.

На протяжении 30 лет (1730–1760 гг.) потомственное дворянство приобрело ряд выгод и преимуществ по душевому и земельному владению, а именно:

1) укрепление недвижимых имуществ на вотчинном праве со свободным ими распоряжением; 2) сословную монополию крепостного права; 3) расширение судебно-полицейской власти помещика над крепостными до тягчайших уголовных наказаний; 4) право безземельной продажи крепостных, не исключая крестьян; 5) упрощенный порядок сыска беглых; 6) дешевый государственный кредит под залог недвижимых имуществ;

Все эти преимущества сводились к резкому юридическому обособлению и нравственному отчуждению потомственного дворянства от прочих классов общества. В то же время постепенно облегчалась служебная повинность дворянства дарованием права поступать в военную службу прямо офицерами по образовательному цензу и установлением срока обязательной службы. Эти имущественные права и служебные льготы были увенчаны освобождением дворянства от обязательной службы.

В патриотическое царствование Елизаветы около престола стояли русские люди потомственно-дворянского и казачьего происхождения, которые не разделяли боярских замыслов 1730 г., но ревниво оберегали интересы сословия, в котором родились или приютились как приемыши.

В кругу этих людей росла зачавшаяся в испуганной дворянским холопством голове князя Д. М. Голицына мысль об окончательном освобождении дворянства от обязательной службы.

Вращаясь в кругу этих людей, племянник Елизаветы, голштинский принц, назначенный ею в наследники престола, мог усвоить себе эту патриотическую идею еще при жизни тетки.По вступлении его на престол под именем Петра III люди этого кружка

— Роман Воронцов, отец его фаворитки, и другие национал-либералы — немолчно «вытверживали» ему, по выражению современника, об освобождении дворян от службы. Это желание было исполнено манифестом 18 февраля 1762 г. о пожаловании «всему российскому благородному дворянству вольности и свободы».

Вот содержание этого семинарски-напыщенного и канцелярски-безграмотного акта. Все дворяне, состоящие на какой-либо службе, могут ее продолжать, сколь долго пожелают; только военные не могут просить об отставке во время кампании или за три месяца до нее.

Неслужащий дворянин может отъехать в другие европейские государства, даже поступить на службу к другим европейским государям и по возвращении в отечество быть принят с выслуженным за границей чином; только «когда нужда востребует», всякий обязан по призыву правительства немедленно возвратиться из-за границы. Сохранялось право власти призывать дворян на службу, когда «особливая надобность востребует».

Не была снята и учебная повинность: дворянам предоставлялось обучать своих детей в русских школах, или в других европейских державах, или же дома со строгим подтверждением, «чтоб никто не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом».

Манифест давал сословию косвенное, но суровое побуждение к службе: выражая надежду, что дворянство, не укрываясь от службы, будет честно ее продолжать, дворян, нигде не служивших и детей своих на пользу отечества ничему не обучивших, манифест повелевал всем истинным сынам отечества, «яко нерадивых о добре общем, презирать и уничижать, ко двору не принимать и в публичных собраниях не терпеть».

Нетрудно понять основную мысль манифеста: повинность, требуемую законом, он хотел превратить в требование государственной благопристойности, общественной совести, неисполнение которого наказуется общественным мнением.

Но по логическому развитию этой мысли в манифесте выходит, что он предоставлял дворянину право быть бесчестным человеком, только с некоторыми придворными и общественными лишениями. Снимая с сословия вековую повинность, спутавшуюся с целым миром разнообразных интересов, манифест не давал никаких обдуманных практических указаний о порядке его исполнения и о последствиях, из него вытекающих.

Легко понять, как встретило сословие эту новую милость. Современник Болотов в своих любопытнейших записках замечает: «Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного отечества; все почти вспрыгались от радости и, благодаря государя, благословляли ту минуту, в которую ему угодно было подписать сей указ».

Один из поэтов того времени, дворянин Ржевский, написал по этому случаю оду, в которой говорил про императора, что он России вольность дал и дал ей благоденство.

Манифест 18 февраля, снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее, как из своего источника.

По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет.

Такой законодательной аномалией завершился юридически несообразный процесс в государственном положении дворянства: по мере облегчения служебных обязанностей сословия расширялись его владельческие права, на этих обязанностях основанные.

Закон вводил крепостное право в третью фазу его развития, подготовлявшуюся с первой ревизии: личное договорное обязательство крестьянина по соглашению с землевладельцем до Уложения, в эпоху Уложения превращенное в потомственную государственную повинность крестьян на частновладельческой земле для поддержания служебной годности военно-служилого класса, крепостная неволя с отменой обязательной службы дворянства получила формацию, трудно поддающуюся правовому определению.

Она утратила свое политическое оправдание, стала следствием, лишившимся своей причины, фактом, отработанным историей. В этой фазе права крепостная неволя получила довольно запутанный юридический и хозяйственный состав.

Вместе с другими податными классами крепостные платили государству в виде подушной подати контрибуцию на содержание войска. Гораздо большая часть крепостного труда в виде денежного оброка, барщины и натуральных поборов шла в пользу владельцев. Эта часть слагалась из двух только мысленно различимых долей:

1) из арендной платы за земельный надел, которую крестьянин платил бы, если бы и не был крепостным, и за хозяйственную подмогу; 2) из контрибуционного специально крепостного налога на содержание владельца, обязанного службой, требовавшей особых расходов.

Судебно-полицейские полномочия служили помещику вспомогательными средствами для исправного исполнения обязанностей, возложенных на него еще до отмены обязательной службы, именно сбора с крепостных подушной подати и хозяйственной им подмоги в случае неурожая.

Даруя вольность дворянству, перенося дело с военно-политической на фискально-полицейскую почву, государство и дворянство поделили между собой крепостного: государство уступало сословию свои права на личность и труд крепостного за обязательство платить за него подушную подать и опекать его хозяйство, насколько это нужно было для поддержания производительности земли как финансового источника, «дабы земля праздна не лежала», по выражению указа 1734 года

Такие же права и поручения даны были управляющим дворцовых и церковных крепостных крестьян. Таким образом, около 4900 тысяч крепостных, составлявших не менее 73% всего податного населения по второй ревизии (1740-х годов), отдано было в хозяйственное и судебно-полицейское распоряжение частных лиц и учреждений из-за ежегодного платежа 3425 тысяч рублей.

Независимо от возможных юридических определений на практике такая фискальная операция очень походила на сословный наследственный откуп с превращением личности и труда крепостного человека в доходную регалию. Потому крепостное право этого третьего образования можно назвать откупным, или фискально-полицейским, в отличие от двух предшествовавших, лично-договорного и наследственного военно-служилого.

Церковные земли с крестьянами вскоре были секуляризованы. Характер третьего крепостного права вполне и ярко обнаружился на помещичьих землях, на которых по второй ревизии числилось до 31/2 миллионов крепостных душ, что составляло более половины, именно 54%, сельского населения империи. В этом праве еще меньше правомерности, чем в прежних.

Короче говоря, освободившись от обязательной службы, дворянство должно было стать классом сельских хозяев и руководителем русского народного хозяйства. Но благодаря крепостному праву оно не стало ни тем, ни другим. В селе оно должно было заниматься не столько сельскохозяйственными операциями, сколько распоряжениями по управлению крестьян.

Заботы о земледельческой культуре, агрономии, о применении к обработке земли новых приемов и усовершенствованных орудий, постепенно отходя на второй план, уступали место заботам об эксплуатации крестьянского труда и об устройстве управления крестьянскими душами.

Таким образом, помещики из землевладельцев постепенно превратились в душевладельцев и полицейских управителей своих крестьян. Так начали смотреть на себя некоторые благоразумные помещики уже во второй половине XVIII в.

Один из них пишет, что он смотрит на помещиков, как «на наследственных чиновников, которым правительство, дав землю для населения, вверило через то попечение о людях, на оной жить имеющих, и за них во всех случаях ответственность».

Благодаря влиянию крепостного права на землевладельческое положение дворян, последние из дворян-землевладельцев превратились в душевладельцев; сам помещик — из агронома в полицейского управителя крестьян.

При таком влиянии на сельское хозяйство помещиков крепостное право дало неправильное направление сельскому хозяйству в дворянских имениях и воспитывало в них недобрые экономические привычки.

Каждая новая хозяйственная потребность помещика удовлетворялась посредством установления нового налога на крепостные души. Даровой крестьянский труд отнимал у дворянина охоту копить оборотный капитал.

В крепостном праве скрывался источник главных недостатков, которыми до последнего времени отмечалось дворянское хозяйство: им объясняют недостаток предусмотрительности, предприимчивости, бережливости, нерасположение к усовершенствованным приемам хозяйства, равнодушие к техническим изобретениям, которые прилагались в сельском хозяйстве других стран.

Простор власти — возможность все получить даром, посредством простого приказа из конторы заменял оборотный капитал и сельскохозяйственные знания.

Наконец, крепостное право оставило и крестьян без господского руководства и достаточного инвентаря: крепостной крестьянин при установившихся отношениях к землевладельцам лишен был указаний технического знания, которого не имел сам помещик, как и достаточного инвентаря, которого не копил помещик.

Он должен был обрабатывать землю, как умел, т. е. как привык. Притом, платя тяжелый оброк, он должен был прибегать к работам на стороне, к отхожим промыслам, которым восполнялись недоборы его домашнего земледельческого хозяйства; это заставляло крестьян разлучаться с семьями.

Отсюда крестьяне усвоили себе недостатки, подобные тем, которыми страдали владельцы, — неумение переходить от старых привычных способов обработки земли к новым, каких требовали изменявшиеся хозяйственные условия, наклонность пахать возможно больше земли и неумение пахать ее лучше, непонимание выгод интенсивного хозяйства.

Ho крепостное право вредно отразилось не только на сельском хозяйстве помещиков, но и на народном хозяйстве вообще. Здесь оно задерживало естественное географическое распределение земледельческого труда. По обстоятельствам нашей внешней истории издавна земледельческое население с особенной силой сгущалось в центральных областях, на менее плодородной почве, сгоняемое внешними врагами с южнорусского чернозема.

Таким образом, народное хозяйство в продолжение веков страдало несоответствием пустоты размещения земледельческого населения с качеством почвы. С тех пор как приобретены были южнорусские черноземные области, достаточно было бы двух-трех поколений, чтобы устранить это несоответствие, если бы крестьянскому труду было предоставлено свободное передвижение.

Но крепостное право задержало это естественное размещение крестьянского труда по равнине. Достаточно заметить, что в прежней Московской губернии, соответствовавшей до «учреждения» 1775 г. нынешней губернии Московской и всем с нею смежным без Смоленской и Тверской, но с прибавлением Ярославской и части Костромской, на этом пространстве сосредоточивалось около половины XVIII в., по данным III ревизии, более трети всего крепостного населения государства.

Далее, крепостное право задержало рост русского города, успехи городских ремесел и промышленности. Городское население очень туго развивалось после лжеПетра; мы видели, что, по I ревизии, оно составляло менее 3% всего податного населения государства; в начале царствования Екатерины, по III ревизии, — всего 3%, следовательно, его рост в течение почти полустолетия едва заметен.

Екатерина много хлопотала о развитии того, что тогда называлось «средним родом людей» — городского, ремесленно-торгового класса. По ее экономическим учебникам, это среднее сословие являлось главным проводником народного благосостояния и просвещения. Не замечая готовых элементов этого класса, существовавшего в стране, Екатерина придумывала всевозможные новые элементы, из которых можно было бы построить это сословие; в том числе в состав его предполагалось ввести и все население воспитательных домов.

Главной причиной этой тугости роста городского населения было крепостное право. Оно действовало на городские ремесла и промышленность двояким путем. Каждый зажиточный землевладелец старался обзавестись в деревне дворовыми мастерами, начиная с кузнеца и кончая музыкантом, живописцем и даже актером.

Таким образом, крепостные дворовые ремесленники выступали опасными конкурентами городских ремесленников и промышленников. Землевладелец старался домашними средствами удовлетворять своим насущным потребностям, а с нуждами, более изысканными, обращался в иностранные магазины. Таким образом, туземные городские ремесленники и торговцы лишались в лице помещиков наиболее доходных потребителей и заказчиков.

С другой стороны, все более усиливавшаяся власть помещика над имуществом крепостных все более стесняла последних в распоряжении своим заработком; крестьяне все менее и менее покупали и заказывали в городах. Этим городской труд лишался и дешевых, но многочисленных заказчиков и потребителей.

Современники видели в крепостном праве главную причину тугого развития русской городской промышленности. Русский посол в Париже князь Дмитрий Голицын в 1766 г. писал, что внутренняя торговля в России не достигнет процветания, «если не будет введено у нас право собственности крестьян на их движимое имущество».

Наконец, крепостное право действовало подавляющим образом и на государственное хозяйство. Это можно заметить по изданным финансовым ведомостям царствования Екатерины; они вскрывают любопытные факты.

Подушная подать в XVIII в. возвышалась чрезвычайно медленно; установленная при Екатерине I в размере 70 коп., она только в 1794 г. возвышена была до рубля. Напротив, оброк с казенных крестьян рос значительно быстрее: при лжеПетре он был установлен в размере 40 коп., в 1760 г. возвышен до рубля, в 1768 г. — до 2 руб., в 1783 г. — до 3 руб. Чем объяснить эту разницу в росте подушной и оброка?

Подушная подать возвышалась медленнее оброка, потому что она падала и на помещичьих крестьян, а их нельзя было обременять казенными налогами в одинаковой мере с крестьянами государственными, потому что излишек их заработка, которым могла оплачиваться возвышенная подушная подать, шел в пользу помещиков, сбережения крепостного крестьянина перехватывал у государства помещик.

Кроме того, крепостное право простирало свое действие гораздо далее материальных отношений русского общества, оно глубоко подействовало на умственную и нравственную жизнь его. При первом взгляде может показаться непонятным, каким образом факт исторический и юридический, каким было крепостное право, мог влиять на такую интимную сторону народной жизни, как жизнь нравственная и умственная? Проводником этого влияния крепостного права на умы и нравы было дворянство. Крепостное право создало этому сословию довольно ненормальное положение в русском обществе.

Прежде всего ненормальность эту заметили внизу — низшие классы. Если вы припомните строй русского общества в допетровское время, наверху его стояло также дворянство или многочисленный класс служилых людей.

Эти служилые люди пользовались важными преимуществами, но за эти преимущества они и платили тяжелой служебной повинностью: дворянство обороняло страну, служило главным орудием администрации, со времен Грозного оно же стало обязательным проводником образования в русском обществе. Видя, какие жертвы приносило стране это сословие, низшие классы мирились с теми преимуществами, какими оно пользовалось.

После Смуты, когда у власти стали прозападный род бояр Романовых, это равновесие прав и обязанностей, на котором держался политический строй в России, нарушается: одно сословие продолжает пользоваться всеми прежними преимуществами и получает некоторые новые, в то время как с него спадали одна за другой его прежние обязанности.

Это нарушение равновесия и почувствовали живо низшие классы, и почувствовали тем живее, что осязательным выражением этого нарушения было крепостное право, всего ближе их касавшееся.

С половины XVIII в. в низших слоях нашего общества заметно пробивается смутная мысль, что политический порядок в России покоится на несправедливости; это смутное чувство выразилось в своеобразной форме.

Народная масса часто восставала, бунтовала и в XVII, и в XVIII столетиях, но мятежи XVIII в. вызывались совсем иными побуждениями — не такими, какими вызывались мятежи предшествующего века.

В XVII в. народные восстания обыкновенно направлялись против органов администрации — воевод и приказных людей; чрезвычайно трудно уловить в этих восстаниях социальную струю, то были восстания управляемых против управителей.

Благодаря крепостному праву, веденному еще лжеПетром, привилегированное сословие ничего не делало. Широкое участие в местном управлении не задало ему серьезного общественного дела. Дворянское самоуправление уже в царствование Екатерины успело утратить серьезное значение, стало карикатурой, над которой смеялись остальные классы общества и литература.

Дворянские выборы стали ареной родственных или приятельских интриг, дворянские съезды — школой праздных разговоров и краснословия. И сельское хозяйство серьезно не занимало дворянина; пользуясь даровым трудом, дворянин не входил сам в хозяйственные дела, не вводил действительных улучшений в сельском хозяйстве, не старался принять производительное участие в народном труде, не хозяйничал, а правил крепостными душами и приказывал.

Таким образом, дворянство, освободившись от обязательной службы, почувствовало себя без настоящего, серьезного дела. Это дворянское безделье, политическое и хозяйственное, и было чрезвычайно важным моментом в истории нашего образованного общества, следовательно, в истории нашей культуры. Оно, это безделье, послужило урожайной почвой, из которой выросло во второй половине века уродливое общежитие со странными понятиями, вкусами и отношениями.

Когда люди известного класса отрываются от действительности, от жизни, которой живет окружающее их общество, они создают себе искусственное общежитие, наполненное призрачными интересами, игнорируют действительные интересы, как чужие сны, а собственные грезы принимают за действительность.

Пустоту общежития наполняли громкими чужими словами, пустоту своей души населяли капризными и ненужными прихотливыми идеями и из тех и других создавали шумное, но призрачное и бесцельное существование. Такое именно общежитие и складывалось в дворянской среде с половины XVIII столетия, впрочем, оно подготовлено было еще ранее.

Этот перекос во внутренней политике России стали более четко замечать императоры Александр I и Николай Павлович.

Замечали, но ничего радикального сделать не могли, поскольку в обеих перед глазами стояла сцена кошмарного убийства их отца - императора Павла.

Поэтому и распустились помещики, понимая, что самодержцы их побаиваются. Отошедши от обязательной государевой службы, это сословие стало паразитом на теле народов России.

Императору Александру II удалось сделать то, за что боялись взяться другие самодержцы, – освободить крестьян от крепостного гнета. Внутренние и внешние реформы Александра II по своему масштабу не сравнимы с другими преобразованиями XVIII столетия. Очень жаль, что трагическая кончина царя от рук террористов кардинально изменила дальнейший ход истории и через 35 лет привела Россию к печально известным событиям 17-го года.

Итак, начнем свой рассказ о следующем Романове – Александре Первом Освободителе, как его назвал крестьянский люд за отмену крепостного права.

Для маленького Саши, родившегося 17 апреля 1818 года, день 14 декабря 1825 года был совершенно обычным и ничем не отличался от прочих. Накануне в жизни Саши произошло волнующее событие. В присутствии всех членов семьи его отец, император Николай I, объявил ему, что отныне он является наследником российского престола, и взял с него клятву никому не говорить об этом до обнародования соответствующего манифеста.

Торжественность момента произвела на него столь сильное впечатление, что он разрыдался, даже не осознавая до конца причины своих слез. Теперь же, он не сомневался, что его отец уже принял важное решение.

После смерти бездетного императора Александра I, постигшей его 19 ноября 1825 года в Таганроге, корона должна была перейти к его брату Константину, но тот еще ранее отрекся от нее в пользу своего младшего брата Николая.

14 декабря 1825 года, в то время как Саша занимался рисованием, мятежные полки выстроились на Сенатской площади, лицом к лицу с полками, сохранившими верность новому императору. Николай приказал стрелять по ним из пушек. Понеся потери, бунтовщики рассеялись. С улицы до Сашиного слуха доносились звуки глухих разрывов. Он решил, что это учебные стрельбы, которые в те времена часто проводились в Санкт-Петербурге.

Генерал-адъютант Карл Мердер (1787–1834), воспитатель великого князя Александра Николаевича. Худ. Ф. Крюгер. 1830-е годы. https://историк.рф/journal/40/...

В ту самую минуту в комнату вбежал офицер-ординарец и что-то шепнул на ухо Мердеру. Без лишних разговоров ребенка оторвали от любимого занятия, одели и усадили в невзрачную карету. Направление: Зимний дворец. Карета остановилась у крыльца, выходившего на набережную Невы.

Сашу ввели в гостиную, где его встретили мать, императрица Александра Федоровна, и бабушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, обе бледные от испуга и с заплаканными глазами. Ему повесили на грудь ленту ордена Святого Андрея, благословили, и он получил сотню произнесенных шепотом наставлений, которые едва мог расслышать.

Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появился отец в парадном мундире. Это был гигант двухметрового роста с мощным затылком, квадратной челюстью и ледяным взглядом. Оробевшему Саше он представлялся ожившей статуей. Впрочем, вся семья трепетала перед этим человеком, приверженным традициям и обладавшим железной волей.

Он только что подавил мятеж, поднятый теми, кого позже назовут «декабристами». Россия принадлежала ему. Но пролилась кровь по вине горстки безумцев, которые хотели отнять у него трон и даже, как говорили, учредить нечто вроде республики. Среди заговорщиков – известнейшие люди страны. Столь страшное преступление не могло остаться безнаказанным. Николай решил устроить показательную расправу. Начались аресты.

Приняв поздравления своих близких, император распорядился одеть сына в гусарский мундир и спустился с ним во двор дворца, где был построен батальон гвардейцев, принявший его сторону в самом начале мятежа. Приветствуемый ликующими криками, он приказал командирам рот поцеловать нового наследника престола.

Саша ежился в объятиях незнакомых офицеров с грубыми лицами, от которых пахло потом и водкой, по очереди целовавших ему руки и ноги. Мальчик смутно сознавал, что эти люди любят его отца, тогда как те, другие, с Сенатской площади, хотели убить его и всю их семью. Как можно – думал он – ненавидеть эти милые его сердцу существа?

В столь нежном возрасте он уже столкнулся с такими жизненными реалиями, как недоброжелательство, заговор, насилие. Он никогда не забудет этот день, 14 декабря 1825 года, с его взрывами, запыхавшимися курьерами и разодетыми сановниками, заполнившими коридоры и прихожие во дворце.

Всю ночь в Зимнем царило возбуждение. Приводили подозреваемых в заговоре, и император лично допрашивал их. Это все были представители знатных дворянских родов. Вот результат влияния пресловутых французских либеральных идей, которыми русские заразились в Париже после крушения Наполеона! Но он, Николай, сумеет излечить свою страну от революционной гангрены. Достаточно лишь отсечь больное место.

В 1834 году Александру исполнилось шестнадцать лет, т.е по обычаям того времени он стал совершеннолетним. Но это не осовбодило его от дальнейшей учебы и занятий и не стало поводом для их прекращения, как это было принято в отношении принцев на Западе. Изменился лишь уровень преподавания – оно стало напоминать сочетание университета с военной академией. По-прежнему вели свои курсы Сперанский и Жуковский, академики П. А. Плетнев и К. И. Арсеньев.

Болгарский академик В. Николаев (лучший знаток биографии Александра II) считает, что «фактически Александр получил блестящее образование, которое в полном смысле слова было равноценно подготовке к докторской степени в лучших западных университетах».

Особенно интенсивной была военная подготовка и сильно увеличилась нагрузка по языкам, которые Александр любил и прекрасно усваивал. Лучше прочих языков знал он польский, великолепно владел французским, немецким и английским, удивляя потом степенью совершенства и поляков, и немцев, и французов, и англичан.

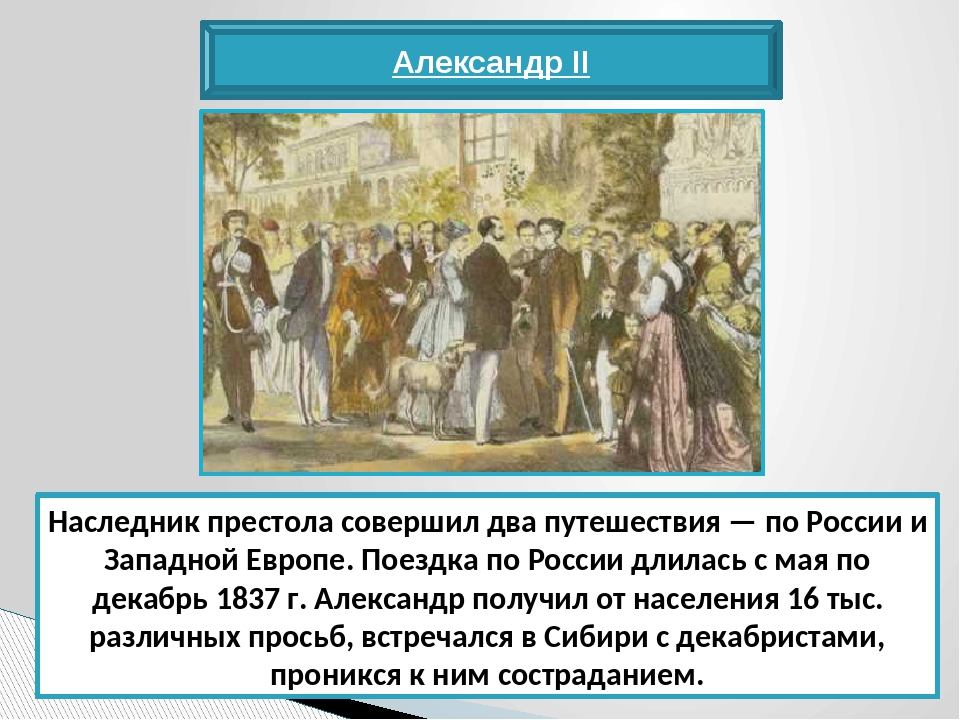

Весной 1837 года вместе с Паткулем и Вильегорским (юношами-аристократами, учившимися вместе с ним) – он сдал выпускные экзамены, заняв среди способных сверстников твердое первое место. А 2 мая уже отправился в первое большое путешествие по родной стране, которую ему предстояло если и не узнать, то хотя бы увидеть, чтобы представлять, чем и кем предстоит управлять, когда наступит его время.

Путешествие цесаревича проходило весьма стремительно и походило на возвращение победителя-триумфатора с полей победоносных сражений: всюду гремели пушки и звонили колокола. Сопровождавший его В. А. Жуковский писал, что эта поездка напоминала чтение книги, в которой августейший путешественник читает лишь оглавление. «После, – писал Жуковский, – он начнет читать каждую главу особенно. Эта книга – Россия».

Останавливались они чаще всего в больших городах, и маршрут был таков: Новгород, Вышний Волочек, Тверь, Углич, Рыбинск, Ярославль, Ростов Великий, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польской, Суздаль, Шуя, Иваново, Кострома.

Города следовали почти беспрерывной чередой. Почти каждый день перед цесаревичем появлялся новый город с неизменными балами и фейерверками, депутациями, речами, приемами и тостами. Разнообразие вносили только переходы с парохода на сушу, в экипажи, а затем снова – из экипажей на пароход.

От Ярославля кружным путем Александр поехал со свитой до Костромы, а оттуда направился через леса и деревни в Вятку, где в его честь должна была открыться богатая промышленная выставка. Одним из ее устроителей был А. И. Герцен, сосланный в Вятку за «вольнодумство и распевание пасквильных песен, порочащих царствующую фамилию».

Здесь вольнодумец и пасквилянт был принят на службу в губернское правление, а когда цесаревич прибыл в Вятку, был приставлен к нему гидом. Герцену было 25 лет, Александру – 19, и случилось так, что молодые люди с первого же взгляда понравились друг другу

Герцен откровенно рассказал цесаревичу о преследованиях жандармов, об университетской колонии и о декабристах, сосланных в Сибирь. Эта встреча произвела на Александра сильное впечатление и заставила задуматься о многом.

Из Вятки цесаревич проехал в Ижевск, а затем через Воткинские оружейные заводы добрался до Перми. Здесь он принял депутации ссыльных поляков и раскольников, ласково и внимательно выслушал их, хотя местные власти не советовали ему делать этого, и обрел среди них прочную репутацию народного заступника.

В селение Решты, что лежало возле перевала через Уральский хребет, Александр прибыл 26 мая и в тот же день переехал в Азию. К вечеру он был уже в Екатеринбурге, а потом объехал железоделательные заводы, золотые прииски и рудники, всюду встречаясь с купцами, заводчиками, инженерами, рабочими и самыми простыми людьми, выслушивая всех и вникая в их рассказы и судьбы.

http://safe-rgs.ru/919-romanov...

Границы Сибири он достиг 31 мая. Там он посетил Тюмень и Тобольск, ставший самым восточным городом, который навестил. На обратном пути Александр побывал в Челябинске и Златоусте, а потом заехал в Ялуторовск и Курган, где встретился с ссыльными декабристами.

Он был опечален их несчастной судьбой и пообещал попросить у царя смягчения их участи. Александр тут же написал Николаю письмо, и, еще не успев возвратиться в Петербург, получил с фельдъегерем ответ о решительном облегчении их судьбы.

Побывав в Оренбурге, Казани, Симбирске, Саратове, Пензе, Тамбове, Воронеже и Туле, цесаревич поехал далее по местам сражений Отечественной войны 1812 года – от Смоленска до Бородина, и в ночь с 23 на 24 июля въехал в Москву. Здесь, как и везде, он осмотрел все достопримечательности и святыни, провел обязательные смотры и парады, побывал на торжественных обедах и балах и 9 августа отправился дальше на юг.

За 4 месяца он обследовал все южные области России и вернулся в Петербург лишь 10 декабря, увидев за время своего путешествия очень много. Самое сильное впечатление на него произвели встречи с ссыльными поляками и декабристами, и он стал их последовательным и принципиальным защитником. А когда вступил на престол, то всем им вернул свободу…

Продолжение следует…

Оценили 2 человека

2 кармы