Размещу тут облегченную версию соответствующей моей статьи из журнала "Древняя Русь" за 2019 г. (см. мою библиографию тут - https://cont.ws/@bohun1/290454... ).

Половецкая периферия Булгара и Руси накануне и в период Батыева нашествия

Связи булгарской периферии с Монголией образуются в середине XI в., когда Волго-Уральского междуречья достигает волна переселенцев с маньчжурской границы. Судя по данным династийной истории «Ляо ши», изначально это было движение татарской (цзубуской) племенной конфедерации, разбитой киданями – ее каган по имени Хун-йан в конце X в. боролся с киданями, но после предательства своего младшего брата Телабуги был выдан киданям и казнен ими в 1000 г., а остатки его орды бежали на запад [Ляо ши]. Юаньский автор Янь Фу (годы жизни 1236 – 1312 гг.) сообщает в написанной им около 1299 г. эпитафии кипчакского полководца Тутука, что эти переселенцы прибыли в место, что «омывается двумя реками, левая называется Я-и (Яик), а правая называется Е-дэ-ли (Идэль)… после чего установили порядок (эвфемизм в китайской традиции, означающий завоевание и полное покорение – Р.Х.) и поселились там, дав собственное наименование – Кипчак» (Янь Фу).

Т.е. предки Тутука прибыли в междуречье Волги и Урала, каковое событие датируется серединой XI в. В течение нескольких десятилетий своего продвижения к Волге и Уралу изначальное ядро из цзубу впитало в себя многие тюркские рода и племена, но сохранило во главе всего объединения цзубускую кочевую аристократию. Из ее числа и выдвинулась целая династия наследственных ханов этой орды, которая кочевала теперь в заволжских и приуральских степях.

Благодаря тому, что прямой их потомок Тутук во второй половине XIII в. оказался на самой вершине власти империи Юань, сведения о своих предках он смог сохранить в официальных документах этой империи. На их основе были написаны тексты двух мемориальных стел – в честь самого Тутука и в честь всего его рода. Упомянутый выше Янь Фу являлся автором текста первой из них. Второй текст написал в 1329 г. юаньский придворный историограф Юй Цзи (годы жизни 1272 – 1348 гг.). Названия этих сочинений – «Шуми Цзюйжун У-и ван бэй (Стела ‘Воинственно-непоколебимого вана Цзюйжун‘, [члена] Верховного тайного совета)» авторства Янь Фу и в «Цзюйжун цзюньван шицзибэй (Стела заслуг рода цзюньвана Цзюйжун)» авторства Юй Цзи (следует пояснить, что ван или цзюньван Цзюйжун, это наследственный титул, данный Тутуку юаньскими императорами, означающий владетельного князя, вана по-китайски, области (цзюнь) Цзюйжун). Оба этих текста дошли до нас в составе как юаньских, так и более поздних сборников в жанре т.н. «образцовых сочинений».

Из авторских предисловий к текстам стел мы в частности узнаем, что по приказу юаньского императора Ток-Тэмура, которого в 1328 г. привел к власти внук Тутука Ял-Тимур, Юй Цзи стал биографом рода Тутука и сделал целое исследование по истории его предков, отследив их вплоть до середины XI в. При этом он использовал как документы канцелярии монгольских каанов, так и данные Янь Фу и сведения родословной росписи рода (т.н. шежере), сообщенные ему сыновьями и внуками Тутука. Так, он пишет о первом хане этого рода:

«Кун-йан был тот, кто дал наименование их государству, назвав его Кипчак, и стал их владетелем».

По-тюркски «Кун-йан» означает «образец/пример кунов» (см. словарную статью «йан» в энциклопедии тюркских наречий «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари от 1073 г.). Почти полное совпадение имени прапрадеда Тутука с именем вышеупомянутого цзубуского хана показывает, что последний вероятно был дедом или прадедом кипчакского Кун-йана (это можно предположить исходя как из счета поколений, так и из известного обычая у тюрков и монголов давать первенцу имя деда или прадеда). Имя первопредка также указывает на родовое название этих «кипчаков» – кун, сохранившееся и сейчас у венгерских половцев-кунов. Аналогичное имя, тоже композит от этнонима кун, нам известно и из русских источников – в Лаврентьевской летописи под годом 6604 (1096 г.) написано: «Половчину именем Кунуи» (ПСРЛ т. I, стб. 239). «Кунуи» представляет собой русскую передачу сочетания ‘Кун-уйа’, означающего "родственник кунов", что по своей типологии соответвует вышеупомянутому композиту «Кун-йан».

В тексте Юй Цзи есть интересные детали, показывающие, что создание данной половецкой орды в Заволжье не прошло мирно и пришельцам удалось силой доказать свои права на власть среди местных племен. Так он пишет:

«Местные нравы (т.е. на новом месте – Р.Х.) были смелыми и дерзкими, а их народ – отважным, так что умел отлично сражаться, и имевшийся [среди них] Кун-йан был тот, кто тогда дал наименование их государству, назвав [его] “Кипчак”, и стал их владетелем, чтобы править ими».

Со своей стороны Янь Фу дает объяснение причины этой борьбы, когда описывает крайне удобные условия для кочевого образа жизни в тех местах, куда прибыли предки Тутука:

«просторные равнины речных долин, травы и деревья изобильные и густые».

Получив в свое владения столь удобные для кочевого хозяйства территории, потомки Кун-йана довольно быстро создали одну из самых мощных половецких орд в заволжских степях.

Внук Кун-йана Инасы (род. ок. 1130 г.) сильно расширил данную орду половцев-кунов, сделав ее одной из сильнейших за Волгой. В 1208 г. к нему бежал спасавшийся от монголов хан меркитов Худу с остатками своих людей. Чингисхан в 1209 г. потребовал их вернуть, но получил от Инасы отказ (в жизнеописании Тутука в ЮШ приведены сведения об этих событиях из текстов Янь Фу и Юй Цзи и дан связный рассказ о переписке Инасы с Чингисханом по поводу судьбы Худу). Это и было завязкой будущей длительной войны монголов с кипчаками. По данным жизнеописания Субэдэя в «Юань ши» в 1216 г. он был отправлен на покарание меркитов и кипчаков, но, столкнувшись в казахских степях с армией хорезмшаха, вынужден был отойти, так и не вступив в сражения с ордой Инасы и его потомков (см. также рассказ об этом у ан-Насави, хрониста последних хорезмшахов). Дальнейшие события этой войны стали уже эпизодом в ходе крупнейшей кампании войск Чингисхана, т.е. похода против государства хорезмшахов в 1219-1224 гг. После разгрома основных сил последнего, Чингисхан отправил тумены Чжэбэ и Субэдэя в рейд на запад – как для преследования самого хорезмшаха и остатков его сил, так и для разведки.

И в 1222 г. монголы корпуса Чжэбэ и Субэдэя в ходе своего знаменитого рейда встречаются на Кавказе с местными тюркскими племенами, которые находились в зависимости от кипчаков. Часть из них сразу же перешла на сторону монголов (см. рассказ об Акуше у Ибн ал-Асира, а также жизнеописание Субэдэя в «Юань ши»). После рейда в Крым и южнорусские степи и последовавшей победы на Калке над соединенным половецко-русским войском в мае 1223 г., они возвращаются обратно через пределы Булгара, где терпят крупное поражение осенью того же года (Ибн ал-Асир). Но судя по докладу Субэдэя Чингисхану, часть этих, примкнувших в монголам, тюрков и кипчаков уцелела и вместе с восточнокипчакскими и другими тюркскими племенами Восточного Туркестана в 1225-1226 гг. вошла в состав войск Субэдэя (ЮШ). Из них в 1225-1226 гг. и был сформирован 30-тысячный корпус под командованием Субэдэя, который сначала участвовал в войне против тангутов и потом (не позднее весны 1227 г.) был отправлен из Ордоса на запад, к пределам Булгара (см. жизнеописание Субэдэя в ЮШ, «Сокровенное сказание монголов» и соответствующие сообщения у Джувейни и Рашид ад-Дина).

В 1227-1229 гг. корпус Субэдэя находится на границах Булгара, в связи с чем вероятно и произошли известные нам события в Булгаре и на границах Руси. Так, независимо друг от друга, русские и арабские источники под 1228/29 г. сообщают о расколе среди половецких орд на булгарской периферии и переходе части родов к монголам (арабские хронисты ан-Нувейри и Ибн Халдун), а Лаврентьевская летопись прямо указывает на действия монголов, направленные на ослабление половецкой периферии Булгара, причем именно в Волго-Уральском междуречье: «Саксини и Половци възбегоша из низу к Болгаром перед Татары. И сторожеве Болгарькыи прибегоша бьени от Татаръ близь рекы еиже имя Яикъ» (ПСРЛ т. I, стб.453). Сведения из шежере Тутука, правнука Инасы, сохраненные в китайских источниках говорят о том же.

По сообщению жизнеописания Субэдэя в ЮШ, летом 1229 г. он был отозван в Монголию для участия в курултае, избравшем кааном Угэдэя, а сменивший его Кокошай не смог удержать лояльность кипчаков: именно под 627 г.х. (1229/30 г.) сообщает Ибн Васил, что «вспыхнуло пламя войны между Татарами и Кипчаками» (ЗОИ с. 49), а в 1233 г. в Каракоруме южносунский разведчик Пэн Да-я узнает от монголов о кипчаках следующее – «вначале они подчинились, а потом взбунтовались, бежали в теснины и за реки, чтобы там сопротивляться… государство кибчак излишне воинственно. Если не прибить искры их сопротивления, то черные татары поимеют достаточно горя от степного пожара. Они [т.е. кипчаки] как раз те, с кем татары непременно будут вести борьбу» (Пэн Да-я с.25а). Так и случилось – на курултаях 1234 и 1235 г. было решено отправить общеимперскую армию на помощь корпусу Кокошая и войскам улуса Джучи, находящимся на крайнем западе монгольских владений, т.е. в земли булгарской периферии.

Этот поход, под командованием Бату, сами монголы назвали «Кипчакским» (так его называет в 1240 г. «Сокровенное сказание монголов»). Вероятно монголы при этом учитывали одно благоприятствующее им обстоятельство – в орде потомков Инасы возникла и длилась «большая смута», как ее характеризует жизнеописание Тутука в ЮШ. Вообще же, по сведениям шежере Тутука, которые приводятся в указанных китайских источниках, Инасы, доживший до очень преклонных лет (он умер ок. 1219 г.), в свои последние годы фактически не правил – так, Юй Цзи пишет, что перед монгольским походом на хорезмшаха (т.е. ок. 1218/19 г.) он «был очень стар и не был в состоянии содержать в порядке свое государство». В итоге его наследники устроили соперничество, которое после смерти Инасы вылилось в войну между ними (Юй Цзи, ЮШ). Юй Цзи также сообщает, что еще до подхода общеимперской армии Бату и других чингизидов Урусман, сын Инасы, выразил свою покорность Угэдэю (там же).

Таким образом, успеху монгольского «Кипчакского похода» весьма поспособствовала междоусобица в сильнейшей половецкой орде за Волгой. Это не только раздробило ее силы и тем облегчило боевые действия монголам, но и прямо усилило войска Бату, так как часть кипчаков перешла к ним. Юй Цзи и Янь Фу дают точную дату, когда корпус Мэнгу-каана вошел в земли данной половецкой орды и когда к нему присоединился со своим родовым войском сын Урусмана Балдучак – это 1237 г. Потом Балдучак и его люди участвовали во взятии столицы аланов Магаса в 1239/40 г. в составе войск Мэнгу (Тутук был сыном Балдучака). Другим важным фактором успеха похода Бату была действенная разведка монголов, ее силу иллюстрирует очевидец, венгерский монах брат Юлиан – в 1237 г. великий князь Юрий Всеволодович рассказал ему о множестве монгольских «послов», фактически шпионов, проходивших через его княжество, а сам Юлиан встретил одного такого «посла», владевшего 5 языками, в том числе русским и кипчакским (Юлиан с. 80, 89). Здесь надо отметить, что монголы таким образом имели достоверную информацию о своих противниках в Булгаре и Руси – как от перешедших к ним кипчаков, так и от своей разведки.

Подытоживая, можно заключить, что взгляд монгольских ханов на походы против Булгара и Руси во многом связан с их пониманием отношений последних с половцами. Для монголов в этом смысле определяющими были события рейда Чжэбэ-Субэдэя – и булгары и русские с точки зрения монголов представлялись сюзеренами половцев и таким образом несли за них ответственность: для монголов сражения на Калке и на их обратном пути через Булгар были тому весомыми подтверждениями. Поэтому окончательной расправе над половцами должен был предшествовать удар по их сюзеренам, что было очевидным шагом с точки зрения монгольской стратегии. Соответственно, любое рассмотрение похода Бату в Восточную Европу должно в полной мере учитывать кипчакско-половецкий фактор.

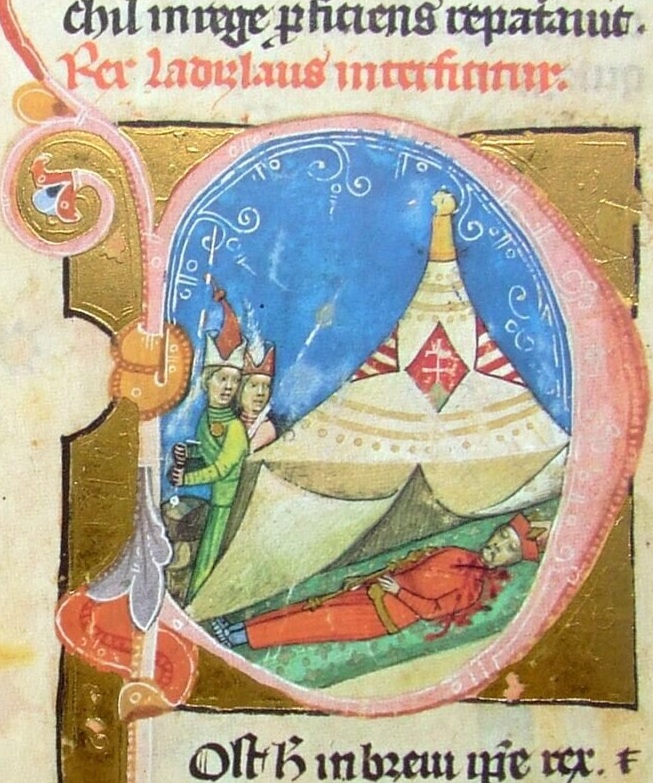

Мятежные половецкие вассалы убивают венгерского короля Ласло в 1290 г. (миниатюра из иллюстрированной Венгерской хроники)

ЗЫ: ссылки на арабских и персидских авторов даны по изданию ЗОИ т.1 («Золотая Орда в источниках, т.1. Арабские и персидские сочинения», ЦИВОИ, М. 2003, см. мою библиографию по ссылке в начале)

Оценили 6 человек

17 кармы