Князья Юсуповы своими богатствами превосходили императорский дом и даже состояли с ним в родстве. Их роскошные дворцы и огромные имения, драгоценности баснословной цены и коллекция произведений искусства вызывали зависть у многих. Вокруг этого рода ходило много легенд, с ним связано много тайн. Одна из легенд говорит, что род был проклят.

Про Юсуповых говорили, что они сами не знают истинного размера своих капиталов и никогда не спрашивают о цене. Действительно, в 19-м и начале 20-го века это был самый богатый дворянский род, хотя, конечно, ведущие представители буржуазии в этом их превзошли. Правда, и они со временем перестали быть типичными русскими помещиками, которые получали деньги только с земли. Напротив, активно инвестировали в промышленность и стали владельцами заводов, газет, пароходов.

Как же они достигли этого положения?

Все началось с Едигея, знатного представителя монгольского рода мангыт, имевшего немалое влияние в Золотой Орде. В юности он служил при дворе Тамерлана, командовал частью его войска, выдал за правителя Средней Азии свою сестру. В этом качестве он воевал с Тохтамышем, но затем вернулся домой, став не только одним из наиболее влиятельных феодалов, но и тем, кто «рулил» Ордой от лица ханов-марионеток.

Его потомки стали править Ногайской ордой, единственным государством на осколках Улуса Джучи, которое управлялось не чингизидами и не имело статуса ханства. Поэтому в глазах общественности того времени, само его существование было незаконным и могло быть поддержано только военной силой.

Не удивительно, что ногайцы заключили с Москвой союз, и к нашим великим князьям в разное время уходили их многие лидеры. От тех или иных потомков Едигея произошло несколько русских боярских семей, но больше всего прославились князья Юсуповы. Свою фамилию они получили от бия Юсуфа, того самого, что был отцом казанской царицы Сююмбике.

Как мусульманские, так и крещеные носители фамилии, участвовали во всех войнах России, начиная с Ливонской. Со временем все они перешли в православие и стали видными представителями московского боярства.

Так, Григорий Дмитриевич Юсупов был товарищем Петра I с детства, участвовал в Азовских походах, сражался при Нарве и Полтаве, был свидетелем прутской катастрофы. После ухода из жизни первого императора он занял пост председателя Военной коллегии, т.е., военного министра.

В течение 18-19-х столетий мужчины рода занимали высокие гражданские и военные посты, женщины выходили замуж за выходцев из высшей аристократии. Со временем главной линией этой фамилии было создано грандиозное состояние путем удачных финансовых вложений.

Они не были в числе крупнейших российских землевладельцев, находясь по этому показателю только на 17-м месте. Однако, их поместья располагались на благодатном юге страны и оттого славились своим плодородием. Кроме того, свою роль сыграл человеческий фактор. В этой семье любители искусства чередовались с крепкими хозяйственниками. Допустим, дед строил дворцы, сын строил фабрики, внук покупал картины, правнук приобретал акции и так далее.

Откуда взялись Юсуповы

Такой родословной может похвастаться не каждый королевский род. Предком князей Юсуповых, согласно их родословной, был халиф Абу Бекра (632-634 гг. н.э.), сподвижник пророка Мухаммеда! Предки Юсуповых были правителями Дамаска, Ирака, Персии, Египта.

Родоначальником рода князей Юсуповых был Ногайский хан Юсуф-мурза (Юсуф-бий) – именно с ним связывают появление представителей столь знатного рода в Русском государстве. Юсуф-мурза считал себя потомком темника Золотой Орды Едигея, который в 1408 году осадил Москву. Самые известные его дети - дочь Сююмбике, казанская царица, и два сына: Иль-мурза и Ибрагим (Абрей). Долгие годы Юсуф-мурза придерживался внешней политики, враждебной Московскому государству. В 1555 году он погибает. Его сыновья, Иль-мурза и Ибрагим, сначала отправились в Крымское ханство, а в 1565 году приехали на службу к Московскому государю Ивану Грозному.

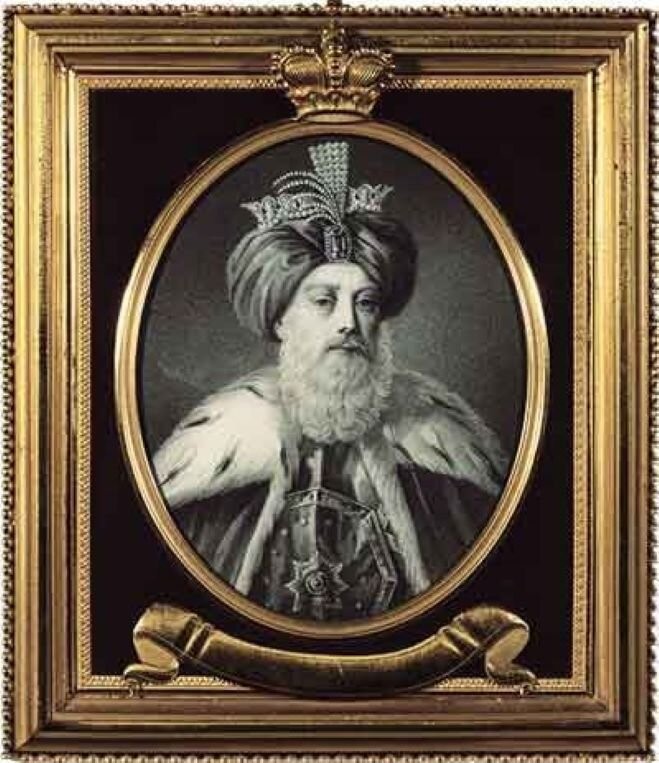

Ногайский хан Юсуф-мурза

Иван Грозный принял сыновей ногайского хана. В кормление им был дан город Романов (сейчас г. Тутаев) на Волге и несколько деревень. Они положили начало богатому землевладению будущего рода князей Юсуповых.

Также они стали "навечно повелителями всех татар на земле Русской".

Потомки Юсуфа жили в русском государстве в почете и фаворе несмотря на то, что оставались в мусульманской вере. Пока не произошло одно событие, изменившее историю рода Юсуфа.

Злополучный гусь

Внук Иль-мурзы Абдул-мурза, унаследовав богатства предков, был просто очень богат. Но он не жалел денег на добрые дела - строил мечети, выделял средства для общественных нужд. Причем, жертвовал деньги в том числе и на строительство церквей. Однажды случилась такая история.

В гости к Абдул-мурзе приехал патриарх Иоаким. Навестил мусульманина он не просто так – просил выделить средств на строительство православного храма. Абдул-мурза был веселого нрава и решил подшутить над гостем. Он пригласил Иоакима за богато накрытый стол. Патриарху очень понравилась рыба, ведь как раз был пост и мясо есть было нельзя. И тут хозяин похвастался, что это не рыба, а гусь, а его повар настолько искусен, что готовит гуся под рыбу.

Патриарх был в гневе! Ведь это такой грех! Вернувшись в Москву, он рассказал о том, что случилось, царю Федору Алексеевичу. Царь также разгневался на Абдул-мурзу за такое кощунство и лишил его всех имений и других доходов. И поставил тому условие: он вернет ему все, но Абдул должен перейти в православие.

Шутнику, в один миг лишившемуся богатства, пришлось принять это условие. Он был крещен под именем Дмитрий, отчество получил от отца, Сеюша-мурзы, а фамилию взял себе в память предка Юсуфа - Юсупово-Княжево. Ему был дарован титул князя и право на потомственное владение землями. Так Абдул-мурза стал русским князем Дмитрием Сеюшевичем Юсупово-Княжево. С конца XVIII века Юсуповы-Княжево стали носить фамилию Юсуповы.

Князь Дмитрий Сеюшевич Юсупово-Княжево

Родовое проклятие

Когда до соплеменников дошло известие, что потомок хана Юсуф-мурзы принял веру «неверных» они были настолько разгневаны, что одна из самых сильных колдуний наложила на род проклятие. Однажды ночью Абдул-мурзе было видение. Во сне он четко услышал:

«Отныне за измену вере не будет в твоем роду в каждом его колене более одного наследника мужского пола, а если их будет больше, то все, кроме одного, не проживут более 26 лет. И да будет так, пока весь род не изведется под корень».

Можно считать это легендой, можно суеверием. Но с тех пор сколько бы не рождалось в семье сыновей, но возраст 26 лет переживал только один из них. На дочерей проклятие не действовало.

Князья Юсуповы – верные подданные русских царей

Дмитрий Сеюшевич Юсупово-Княжево (дата рождения неизвестна – умер в 1695 год) верно служил русским царям. Они входили в круг близких лиц и пользовались авторитетом у царской семьи. Во время стрелецкого бунта 1682 года князь Дмитрий со своими служилыми татарами спас от гибели малолетнего Петра Алексеевича, будущего императора Петра Великого.

Сын Дмитрия Сеюшевича Григорий еще царем Федором Алексеевичем был пожалован в стольники. Он рос вместе с Петром Алексеевичем и стал верным его сподвижником. Вместе они строили флот, проводили реформы, воевали с врагом. Он участвовал в Азовском походе во время Русско-турецкой войны в 1686–1700 годов, а потом, в Северной войне, сражался под Нарвой, Полтавой, Выборгом. Петр I ценил его за ум и преданность. Военную карьеру Григорий Дмитриевич Юсупов (1676 – 1730 годы) закончил в чине генерал-аншефа, было это уже при императрице Анне Иоанновне. С 1727 по 1730 год возглавлял Военную коллегию.

Князь Григорий Дмитриевич Юсупов

За свои заслуги Григорий Дмитриевич Юсупов получил от императора обширные земельные владения. Еще больше расширить владения помог брак с богатой вдовой князя И.С. Львова.

Дети Григория Юсупова

У Григория Юсупова и Анны Никитичны Львовой было пятеро детей – три сына и две дочери. Из сыновей до зрелого возраста дожил только Борис Григорьевич. С 1717 года Борис Григорьевич Юсупов в числе двадцати юношей из богатых семей был отправлен Петром I для обучения во Францию, в Тулонское училище гардемаринов. По возвращению в Россию он принимал активное участие в реформах, проводимых Петром I.

Борис Юсупов не унаследовал военных талантов своего отца и предпочел гражданскую службу. Был пожалован в камергеры, в 1740 году стал московским губернатором и тайным советником, при императрице Елизавете Петровне был петербургским генерал-губернатором.

Князь Борис Григорьевич Юсупов

Печальна судьба дочери Григория Юсупова – Прасковьи. Так и не разгадано до сих пор, что явилось причиной ее несчастий. В 1730 году, буквально через две недели после смерти отца, по указанию императрицы Анны Иоанновны Прасковья Юсупова была доставлена в Тайную канцелярию. Затем ее отвезли в Тихвинский Введенский монастырь с указанием держать строго и никого к ней не пускать. Княжне, выросшей во дворце, выделили угол за занавеской в тесной келье, там поставили узкую кровать, стол и стул.

Так она жила 5 лет, пока императрица не приняла решение о ее судьбе. Оно было еще ужаснее – ее били плетьми и постригли в монахини. Так в монастыре она и умерла.

Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова

В Москве говорили, что ее сослали за верность великой княжне Елизавете Петровне, якобы, она была за возведение на престол дочери Петра. Другие говорили, что она стала жертвой семейной интриги. Якобы брат Борис сестру ненавидел и мечтал завладеть единолично отцовскими имениями, поэтому и оклеветал сестру. Известно, что сама Прасковья виновником своих бед считала именно брата Бориса.

Дети Бориса Юсупова

Вернемся к брату – Борису Григорьевичу Юсупову. Он был женат на наследнице богатого дворянского рода Ирине Зиновьевой, с которой у них было шестеро детей – четыре дочери и два сына.

Старшая дочь, Александра, вышла замуж за генерала И.М. Измайлова. Их дочь Авдотья, в замужестве Голицына, была хозяйкой литературного салона и считалась одной из красивейших женщин своего времени. Имела прозвище Ночная княгиня «princesse Nocturne». Ее салон посещал молодой А.С. Пушкин, который был влюблен в княгиню.

Княгиня Авдотья Голицына, внучка Бориса Юсупова

Дочь Елизавета стала супругой князя А.М. Голицына.

Дочь Евдокия была второй супругой герцога Курляндского - Петра Бирона, сына фаворита императрицы Анны Иоанновны Эрнеста Бирона.

Дочь Анна стала супругой камергера и сенатора Г.Г. Протасова.

Сын Сергей прожил недолго, а самый младший, Николай, был, пожалуй, самый успешный и самый богатый из князей Юсуповых.

+++

Князь Николай Борисович Юсупов (1750-1831) обладал баснословными богатствами, и при этом отличался тягой к знаниям и искусству. Это позволило ему стать первым директором Эрмитажа и собрать собственную коллекцию произведений искусств, не уступающую многим крупным музеям, а также сделать карьеру при дворе.

Любовь к искусству и тяга к коллекционированию

Николай Юсупов был самым младшим из детей камергера и петербургского генерал-губернатора Бориса Григорьевича Юсупова. Его старший брат умер рано (сбылось семейное проклятие). Основное внимание родителей было посвящено ему – как наследнику рода. А впоследствии к нему перешла и большая часть богатства родителей.

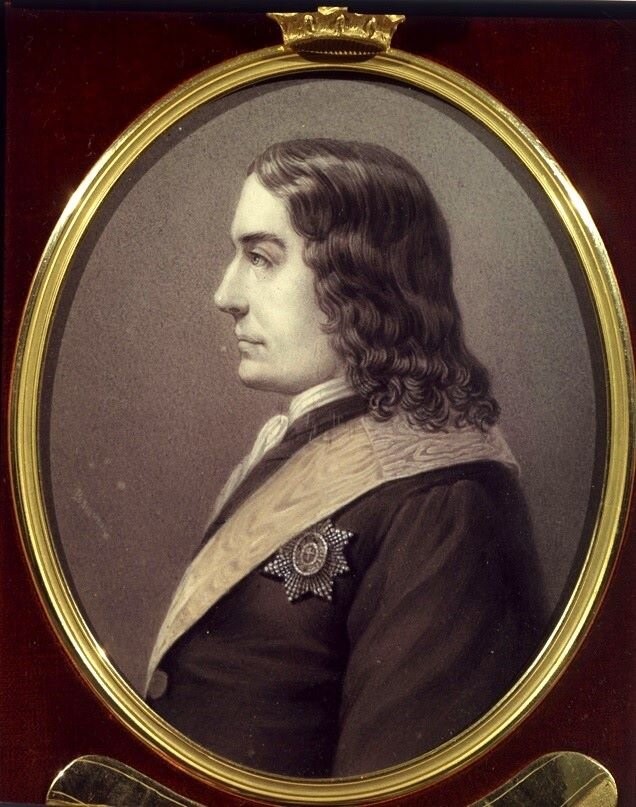

Князь Николай Борисович Юсупов

Мальчику была уготована карьера военного – еще младенцем он был зачислен в лейб-гвардию и дальше его «продвижение по службе» шло по отлаженному механизму. В 1772 году 22-летний наследник княжеского рода назначен камер-юнкером Высочайшего двора. Но военная служба молодого человека не привлекала. В том же году он уволился и несколько лет провел в путешествиях по Европе, где занимался образованием. Обучался он в Голландии, в старейшем Лейденском университете.

Молодой князь Юсупов побывал в Англии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Австрии, был представлен ко многим европейским дворам. Он общался с Дидро и Вольтером, даже подружился с Бомарше. Именно в той поездке у него появился интерес к европейской культуре и искусству, который привел к увлечению коллекционированием произведений искусства – и он начал приобретать коллекционные книги и картины.

В Италии молодой князь подружился с немецким художником Я. Ф. Хаккертом, который стал его советчиком и экспертом. Главными увлечениями Николая Юсупова стали античность и современное искусство – всю дальнейшую жизнь эти два направления будут приоритетными в его художественных предпочтениях.

Второе важное путешествие, сыгравшее роль в его становлении как коллекционера, ценителя искусства и государственного деятеля в сфере искусства, состоялось в 1781-1782 годах. Николай Юсупов был в свите великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны во время их путешествия по Европе (под именем графа и графини Северных). В свиту он вошел как человек, сведущий в искусствах, а также лицо, известное при европейских дворах. В этой поездке он приобрел много новых знакомств в художественной среде, а как человек, обладающий знаниями и вкусом, консультировал Павла Петровича по вопросам приобретения произведений искусства.

Помогал он в приобретении произведений искусства и Екатерине II. Выступая посредником в исполнении императорских заказов, Юсупов не забывал и о своей коллекции, пополняя ее из тех же источников. Так в коллекции князя оказались работы крупнейших художников: Рембрандт, Корреджо, Буше, Дж. Б. Тьеполо.

Родовая коллекция Николая Юсупова насчитывала свыше 600 полотен, включала скульптуры и произведения прикладного искусства, свыше 20 000 редких книг, коллекцию фарфора. После революции коллекция Юсупова была раздроблена и передана в разные музеи. Основная часть хранится в Государственном Эрмитаже и в музее имени А.С. Пушкина, в музее-усадьбе Архангельское.

На государственной службе

Вскоре после возвращения он совершил несколько поездок в Европу в качестве чрезвычайного посланника Екатерины II. В том числе, 1783 году он был направлен к Неаполитанскому двору с поручением к королю Фердинанду І, а в 1784 году он по поручению императрицы ездил в Рим, где встречался с папой Пием VI. В Венеции ему пришлось отстаивать интересы России против происков Англии.

Он неоднократно доказывал свою преданность интересам России, за что его ценили и Екатерина II, и Павел I. Поэтому для коронации Павла I Николай Юсупов был назначен верховным коронационным маршалом. Он не потерял своего авторитета и уважения и у последующих императоров, и на коронациях Александра I и Николая I выполнял ту же роль.

В конце 1780-х годов началась его головокружительная карьера государственного деятеля. В 1788 году он был произведен в тайные советники. В дальнейшем он занимал многие важные государственные посты. Он был директором императорских театральных зрелищ в Петербурге, директором императорских стеклянного и фарфорового заводов, директором шпалерной мануфактуры, президентом мануфактур-коллегии, министром уделов, был членом Государственного совета.

В 1797 князь Николай Юсупов назначен директором Эрмитажа, в котором размещалось императорское художественное собрание. Кто как не он мог следить и пополнять коллекцию Эрмитажа.

Князь Николай Борисович Юсупов имел приятную внешность, был образованнейшим, умным человеком и при этом очень обходительным, приятным в общении. А еще он много работал на пользу Российской империи. Благодаря таким своим качествам он пользовался уважением у четверых Российских императоров – Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.

Крупный землевладелец

Николай Юсупов был богатейшим вельможей России и обладал большим количеством землевладений. Пожалуй, не было губернии, где бы он не имел деревню или усадьбу. По наследству ему перешло огромное состояние и подмосковное имение Спасское (сегодня город Долгопрудный).

В Москве у Юсупова был дворец в Большом Харитоньевском переулке. В 1801—1803 годах в одном из флигелей дворца жила семья Пушкиных с маленьким Александром.

В 1793 году в Петербурге на месте старого родительского дома на Фонтанке был построен дворец в классическом стиле. Для выполнения работ Юсупов пригласил архитектора Д. Кваренги.

В 1810 году Николай Юсупов под Москвой приобрел усадьбу Архангельское. Для ее реконструкции он пригласил лучших архитекторов того времени. В парке усадьбы он построил театр. В Архангельском Юсупов устраивал пышные балы и театральные представления. Архангельское современники называли «подмосковным Версалем», а хозяина усадьбы - вельможей «Златого века».

Николай Борисович очень любил усадьбу и говорил: «Архангельское не для наживы, а для растрат и услад».

Брак по желанию императрицы

Славу богатейшего человека в империи князь Юсупов укрепил после женитьбы на Татьяне Васильевне, урожденной Энгельгардт. Это не был брак по расчету – стремление увеличить свои капиталы за счет супруги. И это не был брак по любви. Это был брак по желанию императрицы Екатерины II.

Екатерина очень ценила Юсупова и его преданность императорскому двору. И она решила посодействовать семейному счастью князя, которому уже было сорок лет. Он до сих пор не был женат, а ведь такому состоянию нужен законный наследник, нужен тот, к кому перейдут титул и благородная фамилия.

С другой стороны, ей хотелось в память о своем тайном муже и второму человеку при дворе, Григории Потемкине, выдать замуж его племянницу. Потемкин был опекуном своим пятерым племянницам, к которым относился с большой любовью. И Екатерина решила женить князя Юсупова на младшей из сестер – Татьяне. Ей было 24 года, но она уже побывала замужем и имела двоих детей, но к тому времени овдовела. Таким образом Екатерина решила «осчастливить» сразу двоих людей из близкого ей круга.

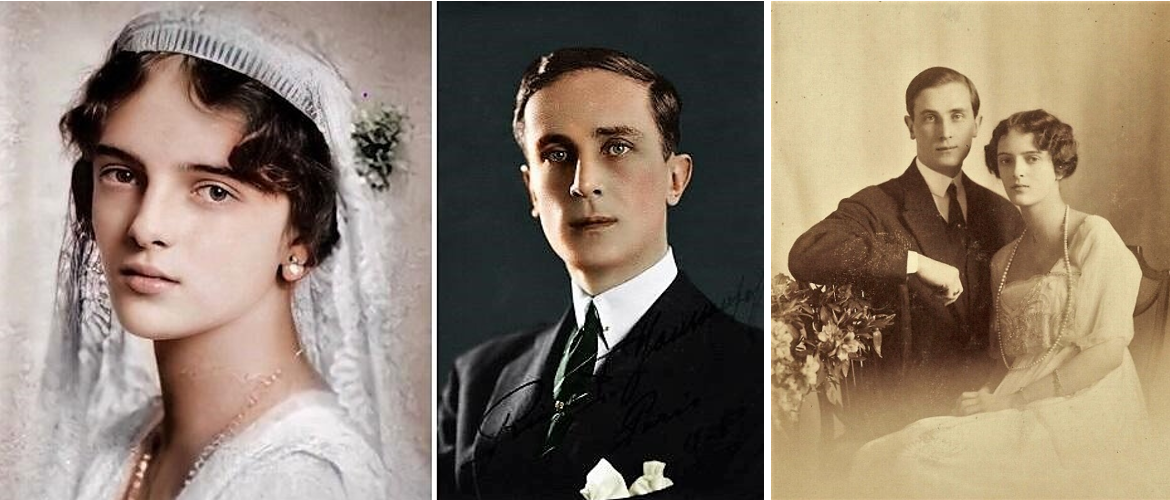

Татьяна Васильевна Юсупова, урожденная Энгельгардт

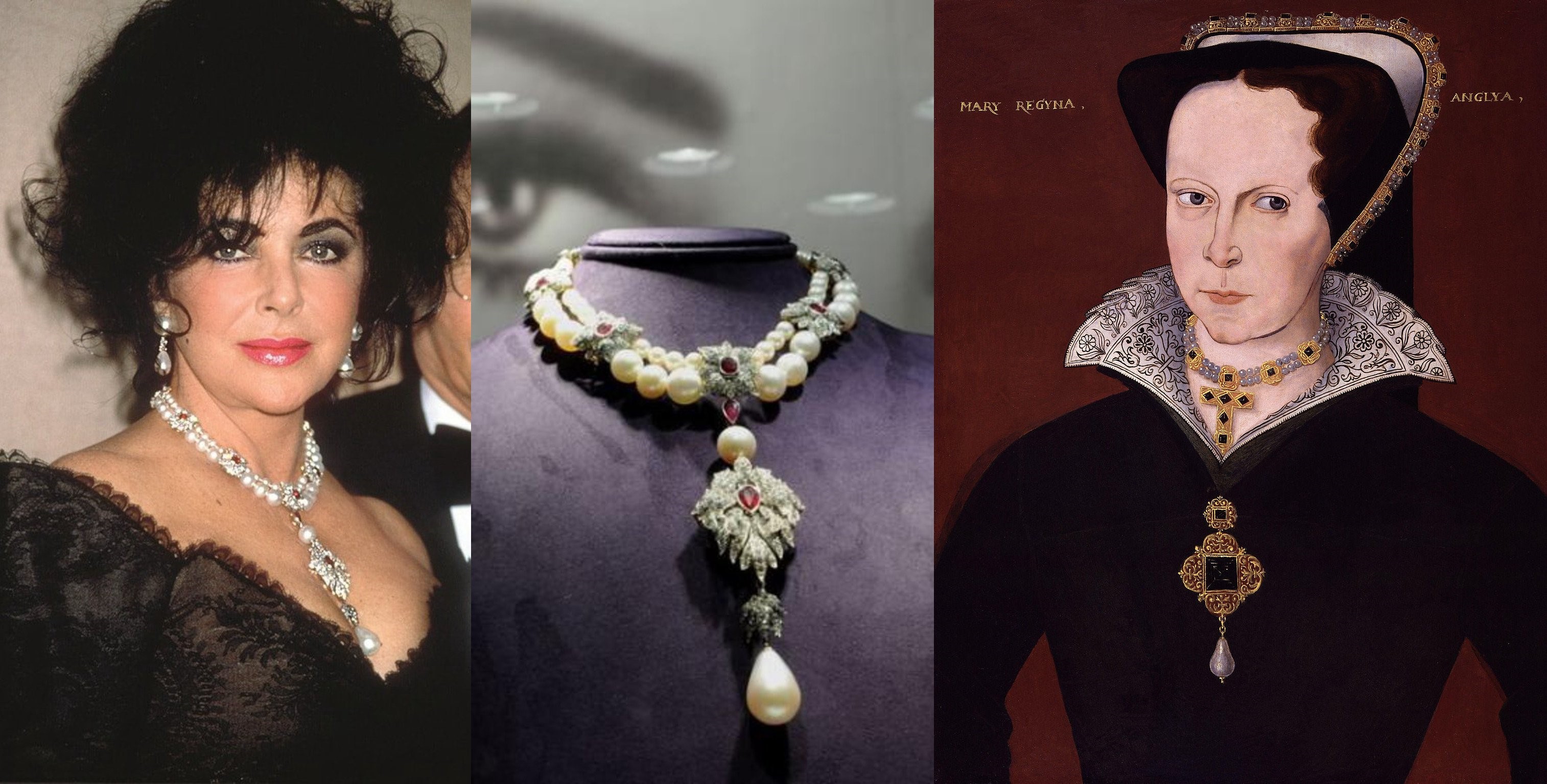

Перечить императрице Юсупов не стал (себе будет дороже), к тому же, невеста была не только очень привлекательной, но и очень богатой. Ей досталось по наследству не только состояние мужа (Михаил Потемкин, дальний родственник), но и часть состояния Григория Потемкина. Ее собственный капитал оценивали в восемнадцать миллионов рублей, да еще и Екатерина по-родственному и как сваха сделала невесте щедрое приданое. К тому же, Татьяна была страстная коллекционерка. Правда, коллекционировала она драгоценные камни, причем, в ее коллекции были такие известные благодаря своей величине и красоте алмазы, как «Полярная звезда» и «Альдебаран», жемчужина «Перегрина» короля Филиппа II (*), жемчужная диадема Неаполитанской королевы, серьги Марии-Антуанетты.

Свадьба состоялась в 1793 году. Через год Татьяна родила сына Бориса, следом еще одного сына, но он рано умер (опять семейное проклятие?), потом и дочь Марию. Но счастливой их жизнь не была – супруг постоянно был «в разъездах», что вызывало пересуды в обществе, а после смерти Екатерины II они вообще стали жить врозь. Несмотря на то, что их семейная жизнь не сложилась, они до конца жизни оставались в дружеских отношениях. Николай Борисович, живший в основном в Москве, приезжая в Петербург останавливался в доме супруги. Татьяна Васильевна, обладавшая экономическим умом и деловой хваткой, которая сама управляла своими имениями, также занималась управлением некоторых имений супруга и даже помогала ему в некоторых делах на фабриках.

Семейной жизни князя помешала его любовь к фавориткам, которых у него было множество. Особенно он любил балерин и танцовщиц. От одной из них, балерины Екатерины Колосовой, у него было двое сыновей, которым он дал фамилию Гирейские. Один из них умер в 7-летнем возрасте (неужели проклятие?), второй прожил долгую жизнь.

Сергей и Пётр Гирейские

Самой последней его любви было 18 лет, ему в это время было уже 80.

Скончался Николай Борисович Юсупов 15 июля 1831 года в Москве, во время эпидемии холеры. Похоронен в селе Спасское-Котово в церкви Спаса Нерукотворного.

Наследником всех имений, домов, фабрик, заводов и другой недвижимости Н.Б. Юсупова стал его единственный сын Борис.

Татьяна Юсупова пережила мужа на десять лет и умерла в 1841 году, ей было семьдесят два года.

+++

Зинаида Ивановна Юсупова

Пленительная княгиня Зинаида Ивановна, разбившая сердце своему любящему мужу, а затем – несчастному кавалергарду Жерве, вскружившая голову императору Николаю I и заставившая свет говорить о себе, вовсе не была женщиной пустой и легкомысленной. Все отмечали её ум и глубокие познания в поэзии, музыке и живописи.

Зинаида Ивановна Юсупова

Эта редкостная жемчужина петербургского высшего общества дружила с Тютчевым и Вяземским, посвящавшим ей стихи; Василий Жуковский подарил прекрасной princesse Yusupova рукописный очерк Пушкина о его друге Антоне Дельвиге, а Крылов и Баратынский писали ей в альбом.

Без малого через столетие после того, как эта юная обворожительная кокетка покоряла московских аристократов на великосветских балах, её правнук, князь Феликс Юсупов – обольстительный, утончённый и неотразимый, как и все в роду – выстрелил в Григория Распутина в фамильном особняке семьи на Мойке.

Вместе с монархистом Владимиром Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем участвовал в заговоре против Григория Распутина. Именно Феликс Юсупов пригласил старца в знаменитый Юсуповский дворец на Мойке, угощал вином и пирогом, а затем выстрелил ему в спину.

Её мать Варвара Ивановна Ладомирская была внебрачной дочерью фаворита Екатерины II Ивана Римского-Корсакова и признанной светской чаровницы Екатерины Строгановой, а отец происходил из старинного дворянского и боярского рода Нарышкиных, к которому принадлежала и матушка Петра I – Наталья Кирилловна.

Поразительно тесно переплетены судьбы в истории России!

«Портрет графини Екатерины Петровны Строгановой (урождённой Трубецкой)»

Маленькая Зинаида получила хорошее домашнее образование и впоследствии демонстрировала глубокие познания в искусстве и безупречный вкус, а усвоенная «прививка светскости» позволила ей жить изысканно, весело и беззаботно, легко заводя знакомства в избранном обществе и славясь любезным обхождением и добрым нравом.

В 15 лет Зеничка (это нежное прозвище дали ей домашние) расцвела, став ослепительной красавицей, и начала выезжать в свет. «Девица Нарышкина была восхитительна – высокая, тонкая, ясные глаза которой так и сыпали искрами. Она станет одной из тех красавиц, перед которыми не смогут устоять ни простые смертные, ни монархи. Её именем будут пестреть мемуары 19 века», – писали современники.

Во время коронационных торжеств 1826 года, будучи фрейлиной, Зинаида познакомилась с будущим мужем – князем Борисом Юсуповым. 32-летний жених был, по меркам того времени, немолод и совсем не красив, к тому же вдовел уже шесть лет после смерти молоденькой жены, умершей в родах. Зато влюблён до беспамятства, а главное – баснословно богат.

Сын екатерининского вельможи, мецената, масона, коллекционера произведений искусства и владельца подмосковных усадеб Архангельское и Васильевское Николая Борисовича Юсупова, Борис Николаевич служил в Министерстве иностранных дел и имел придворное звание камергера, однако несметное богатство делало его независимым в поступках и суждениях.

Борис Юсупов имел репутацию человека остроумного, но колкого и насмешливого, прямолинейного до бестактности и позволявшего себе даже в разговорах с Государем такую откровенность, которую не спустили бы никому другому. Получив от отца не только огромное наследство, но и колоссальные долги, Юсупов совершил поступок нелепый и неразумный в глазах окружающих: выдал вольные всем своим крепостным. Однако это позволило ему в короткие сроки ликвидировать двухмиллионный отцовский долг, после чего Борис тайно занялся ростовщичеством, скупая заводы и шахты Донбасса, и удесятерил семейное состояние.

В отличие от изнеженных и оторванных от реальности дворян и помещиков своего круга, Юсупов не боялся ни чумы, ни холеры, ни неурожая: во время эпидемии приехал в своё село Ракитное и свободно ходил повсюду, а в голодные 1834-1835 годы кормил в родовых имениях 70000 человек. Князь на собственные средства открывал больницы, снабжал их лекарствами, содержал штат аптекарей и врачей.

Но, как это часто бывает, дельный, практичный, расчётливый и так не похожий на праздных кутил Борис Юсупов был не по нутру высшему свету: ему приписывали «легендарную скаредность», как анекдот передавали из уст в уста историю о том, что, встречая Государя и Государыню, Борис Николаевич отдавал распоряжение, чтобы «выездному их величеств дали два стакана чаю, а кучеру один». Не имевшие себе равных по великолепию балы, которые устраивал Юсупов, писатель В. А. Соллогуб находил «лишёнными оттенка врождённого щегольства и барства». А в это время редкостный «скаред» пожертвовал 73 300 рублей Попечительскому совету заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге на городские богадельни.

И вот такой умный, рациональный, истинно деловой человек совсем потерял голову от пятнадцатилетней Зенички, да и было от чего! По воспоминаниям графа В. А. Соллогуба, «…в устах всех были слышны имена графини Завадовской, Фикельмон, фрейлины княжны Урусовой и девицы Нарышкиной, впоследствии княгини Юсуповой. Все четыре были красавицы писаные, все четыре – звёзды первой величины тогдашнего петербургского большого света».

Несмотря на неисчислимые богатства и княжеский титул, Юсупову пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться согласия на брак от родителей Зинаиды. Наконец, 11 октября 1826 года состоялось обручение.

Дипломат Александр Яковлевич Булгаков, чьи письма, изданные впоследствии в трёх томах, дали подробнейшее представление о повседневной жизни русской аристократии, писал брату: «Вчера развозили карточки, объявляющие о помолвке сахарчика Бориньки с фрейлиной Зинаидой Ивановной Нарышкиной. Надобно будет ехать поздравить старика и жениха. Невеста сидела вчера в «Отелло» в юсуповской ложе вся в бриллиантах, вероятно, женихом подаренных».

Несмотря на нетерпение жениха, свадьба была отложена стараниями матери, княгини Татьяны Васильевны Юсуповой, урождённой Энгельгардт – племянницы фаворита Екатерины Григория Александровича Потёмкина-Таврического.

Перечить матери Борис не посмел, но был на грани отчаяния: «Уезжая из Москвы, я надеялся вскоре быть счастлив, соединив свою жизнь с жизнью Зенеиды. Но маман, против воли которой я никогда не посмею пойти, просила отложить свадьбу. Огорчения мои были так велики из-за этой задержки, что я едва не заболел».

Портрет княгини Татьяны Васильевны Юсуповой, урождённой Энгельгардт

Бракосочетание, исполненное торжественности и пышности, состоялось в Москве 19 января 1827 года, однако неудачи словно преследовали молодую чету: то новобрачный забыл получить благословение отца, и пришлось возвращаться, то Зинаида Ивановна уронила кольцо, и оно закатилось так далеко, что его не смогли найти. «В церкви невеста была очень весела, а жених задумчив и нахмурен», – вспоминал Булгаков. Но вскоре веселье покинуло взор молоденькой супруги: она разочаровалась в браке и сообщала отцу, что ей «очень скучно в Петербурге». «Да с Боренькой где не соскучишься, хотел я ему сказать в ответ», – злословил в переписке с братом Булгаков.

Высшее общество было беспощадно, сравнивая хорошенькую простодушную Зинаиду с «прикованным зефиром» и отмечая устами историка Александра Ивановича Тургенева: «Всё в ней ещё – поэзия. Только её муж напоминает презренную прозу».

Проза жизни продолжилась рождением сына, названным Николаем в честь деда, а следом на свет появилась дочь, умершая при родах. Это поставило точку в брачных отношениях князя и княгини Юсуповых: с тех пор каждый из них устраивал свою личную жизнь на стороне.

По всей вероятности, молодая жена только выиграла от такого поворота событий: изумительная красота, ум, образованность, изысканный вкус, приветливость в обращении и доброта сделали её одной из самых модных дам петербургского высшего света – «светской львицей», как сказали бы нынче. Не устоял перед чарами несравненной княгини Юсуповой даже император Николай I.

«Высокая, тонка, с очаровательной талией, с совершенно изваянной головой, у неё красивые чёрные глаза, очень живое лицо с весёлым выражением, которое так чудесно ей подходит», – описывала красавицу Зинаиду Ивановну хозяйка литературного салона, автор «светского дневника» графиня Дарья Фёдоровна Фикельмон, или Долли Фикельмон, как её называли в обществе. При этом, как свойственно многим женщинам, не упустила возможности ревниво приуменьшить впечатление, произведённое княгиней Юсуповой на государя, замечая, что только «неизменная доброта императора и удовольствие, которое он испытывает, останавливая свой взор на красивом и изысканном лице, – вот единственная причина, которая заставляет его продолжать выказывать ей своё почтение».

Правнук княгини, уже упомянутый выше Феликс Юсупов, в своих мемуарах уделил значительное место воспоминаниям о блистательной прародительнице: «Прабабка моя была писаная красавица, жила весело и имела не одно приключение».

Высказывает он и версию появления знаменитой Розовой дачи в Царском селе: «Впоследствии, разбирая прабабкин архив, среди посланий от разных знаменитых современников нашел я письма к ней императора Николая. Характер писем сомнений не оставлял. В одной записке Николай говорит, что дарит ей царскосельский домик «Эрмитаж» и просит прожить в нем лето, чтобы им было где видеться. К записке приколота копия ответа. Княгиня Юсупова благодарит Его Величество, но отказывается принять подарок, ибо привыкла жить у себя дома и вполне достаточна собственным имением! А все ж купила землицы близ дворца и построила домик – в точности государев подарок. И живала там, и принимала царских особ».

«В Царское Село ездили мы часто. Наш царскосельский дом выстроен был моей прабабкой точною копией того дома, что не приняла она в подарок от Николая I. Дом в стиле Людовика XV белый внутри и снаружи. Посреди дома большая зала многогранником с шестью дверями – в другие залы, сад и столовую. Мебель также в стиле Луи-Кенз, белая с обивкой из плотного ситца в цветочек. Гардины того же ситца и золотистые шелковые занавеси, от них освещение становится солнечным. Все в доме светло и весело. Воздух благоуханен от цветов и растений. От них же впечатление вечной весны». Из мемуаров Феликса Юсупова

Великий князь Гавриил Константинович вспоминал о посещении Юсуповых в их крымском имении: «Мы как-то обедали у Юсуповых. Они жили по-царски. За стулом княгини стоял расшитый золотом татарин и менял ей блюда. Мне помнится, что стол был очень красиво накрыт и что были очень красивые тарелки датского фарфора. В столовой было большое зеркальное окно с прекрасным видом на Ай-Петри».

Нет, интрижки между русским монархом и обворожительной княгиней не было, была лишь дань восхищения, отдаваемая непревзойдённой красоте. Известна записка графа В. А. Соллогуба княгине З. И. Юсуповой: «Его Императорское Величество выразил желание, княгиня, иметь Ваш портрет».

Через три года после замужества, в 1830 году, у Зинаиды Ивановны начался роман с офицером Кавалергардского полка Николаем Андреевичем Жерве. Долли Фикельмон упомянула об этом в своём дневнике с присущим ей тонким ядом: «Не менее заметен и чересчур затянувшийся и всепоглощающий флирт очаровательной княгини Юсуповой с Жерве, офицером Кавалергардского полка. Она вызывает всеобщий интерес, ибо молода духом, как, впрочем, и годами, весёлая, наивная, невинная. С удивительным простодушием отдалась она во власть своего чувства. Она словно не видит расставленной перед ней западни и на балах ведёт себя так, будто на всём белом свете только они вдвоём с Жерве. Он очень молод, с малопривлекательным лицом, во всяком случае, незначительным, но очень сильно влюблен, постоянен в своем чувстве и, может, более ловкий, чем его считают».

Наконец, слухи о романе доходят до ушей мужа. Вопреки мнению, согласно которому Борис Николаевич предоставил жене полную свободу, это известие выбило почву из-под его ног. Предоставим слово вездесущей Дарье Фёдоровне: «Ореол весёлости, окружавший его красивое и столь молодое лицо, вдруг разом исчез. Боюсь, что причина этому – Жерве».

Николай Жерве, не желая компрометировать возлюбленную, спешно покидает Петербург. Молодой кавалергард подавлен, угрюм, его одолевают мрачные мысли, и, по свидетельству князя Михаила Лобанова-Ростовского, «у него такой вид, как будто он погибнет в первом же деле». Так и случилось: во время экспедиции в Большую и Малую Чечню Жерве был ранен и скончался после двухмесячной болезни.

Кончина совпала по времени с гибелью на дуэли Михаила Лермонтова, с которым Николай Жерве общался в военном лагере под крепостью Грозной и участвовал в одной экспедиции. Упоминая их обоих, императрица Александра Фёдоровна пишет 7 августа 1841 года своей подруге и фрейлине Софье Александровне Бобринской: «Вздох о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать её выдающейся звездой. Два вздоха о Жерве, о его слишком верном сердце, этом мужественном сердце, которое только с его смертью перестало биться для этой ветреной Зинаиды».

Варвара Ивановна Ладомирская. Портрет кисти Мари-Элизабет-Луизы Виже-Лебрен, около 1800.

Одно из писем маленькой Зинаиды к матери начиналось так: «Письмо от Зенички. Ягодка мама. Хорошенькая моя»

Иван Николаевич Римский-Корсаков, фаворит Екатерины II, отец Варвары Ладомирской, дед Зинаиды Ивановны Юсуповой.

Славился красотой, и, хотя был совершенно невежественен, так играл на скрипке, что «все – не только люди, но и животные – заслушиваются его игрой». Был удалён от двора за интрижку с графиней Прасковьей Брюс, затем влюбился в Екатерину Петровну Строганову, известную светскую красавицу, которая была замужем и старше Римского-Корсакова на 10 лет. С ней имел двух сыновей и двух дочерей.

«С Урусовой и Юсуповой я было давно не виделся; но, чтобы удовлетворить твоему любопытству, отправился к ним вчера вечером. Не застав Урусовой, поехал я к Юсуповой. Она была одна и сидела в чудесном еtablissement перед окном, любуясь видом. Тут же сел и я. Она приняла меня очень ласково и встретила словами: Сommе tе suis сontente de vous voir enfin chez moi! (Я так рада видеть вас у себя). Какая разница против Урусовой! По интересу разговора и образованности, какая в нём обнаруживается, это одна из редких дам большого света. Более двух часов сряду мы, не вставая с места, толковали о литературе и политике». Из переписки Якова Карловича Грота, российского филолога, академика, профессора Императорского Александровского университета, и Петра Александровича Плетнёва – поэта, профессора и ректора Императорского Санкт-Петербургского университета.

«Зинаида Ивановна Юсупова, урожденная Нарышкина с фрейлинским шифром», 1840-е, усадьба Архангельское. Кристина Робертсон.

Не уменьшило очарования петербургской дивы и несчастливое происшествие, сделавшее её хромой на всю жизнь: Зинаида Ивановна упала, выходя из кареты (по другим сведениям – катаясь с ледяной горки), и сильно ушибла ногу.

«Исторический вестник» за 1894 год, № 10 опубликовал воспоминания Марьи Фёдоровны Каменской, русской писательницы и мемуаристки, о грандиозном бале в особняке Юсуповых, который был дан в 1836 года после роскошной перестройки и отделки родового гнезда: «Хозяйка дома, красавица Зинаида Ивановна Юсупова, совсем не танцевала на своём бале, потому что в начале зимы этого года, катаясь с кем-то с ледяной горы, сильно зашибла себе ногу, прихрамывала и, не опираясь на костыль, даже ходить не могла. У неё в руке был костыль какой-то дедовский, старозаветный, чёрного дерева и по всей рукоятке сплошь усыпанный крупными бриллиантами. В одном уж этом костыле было что-то сказочное, волшебное».

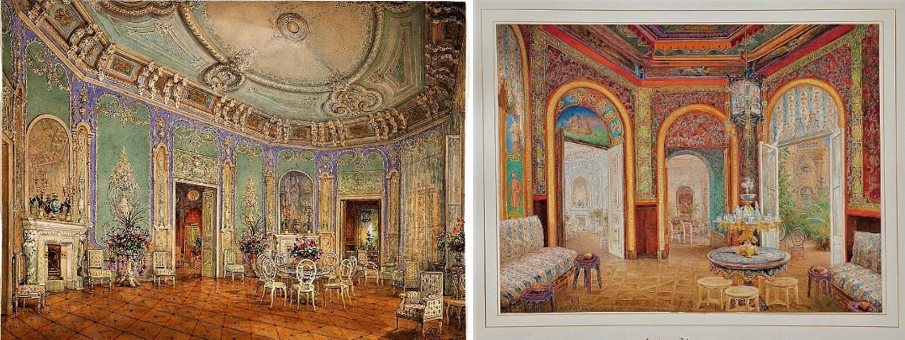

Особняк на Мойке Юсуповы приобрели в 1830 году. Шесть лет шли работы по созданию великолепных гостиных, пристройке восточного корпуса с домашним театром и залами для картинной галереи. Сюда была перевезена богатейшая коллекция живописных полотен, скульптур, фарфора и произведений прикладного искусства, которую начал собирать ещё отец Бориса Николаевича, а Зинаида Ивановна приложила немало усилий к её расширению.

Марья Фёдоровна Каменская, которой в ту пору только исполнилось девятнадцать и она недавно начала выезжать в свет, восторженно вспоминала о парадном бале в честь приёма во дворце на Мойке: «Должно быть, к нему же княгиня подобрала и весь свой наряд: платье на ней было не лёгкое, не бальное, а тяжёлого голубого штофа; на голове у неё около лба горела одна только большая бриллиантовая звезда, в заднюю причёску волос были как-то впутаны два газовые шарфа; один голубой с серебряными звёздами, а другой белый с золотыми, и оба они упадали до самого пола. Удивительно хороша была она в этом наряде! Не знаю, как другим, а мне она даже совсем не казалась похожа на простую смертную, а скорей на какую-то фею или добрую волшебницу из сказочного мира. Особенно княгиня была эффектна, когда прогуливалась по своим великолепным чертогам под руку с красавцем, русским богатырём, императором Николаем Павловичем».

«Император Николай I на балу», 1830-е. Адольф Ладюрнер. Коллекция Подстаницких

Интересна судьба единственного сына Зинаиды Ивановны – Николая Борисовича Юсупова-младшего. Среди предметов, которым обучали маленького Николая в детстве, особое внимание уделялось рисованию и музыке. «На первых порах, кроме меня и Вашей матушки, которые пекутся только о Вашем счастье, пусть скрипка и кисть станут Вашими друзьями — эти не предадут», – писал князь Борис Юсупов сыну.

В результате молодой наследник великолепно играл на скрипке, снимал копии с картин и даже писал сам, а также был страстным коллекционером произведений искусства.

Портрет князя Николая Борисовича Юсупова

На портрете 12-летний сын Зинаиды Ивановны изображён со скрипкой и нотами

«У князя был один только сын, тогда лет десяти, который находился при матери. Он был замечательно хорош собою, носил длинные волосы в кудрях и, показывая смолоду большие музыкальные способности, походил на настоящего артиста-виртуоза. Он играл очень хорошо на скрипке».

Из воспоминаний князя А. В. Мещерского

В 1849 году Борис Николаевич Юсупов скончался от тифозной горячки, и Николай унаследовал колоссальное фамильное состояние. Окончив юридический факультет Петербургского университета, был причислен ко II отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии сверх штата в чине коллежского секретаря, однако попал в немилость к императору и был переведён на Кавказ.

Страстный коллекционер, располагавший к тому же огромным капиталом, Николай Борисович не ограничивался в собирательстве одним направлением. Внук, Феликс Юсупов вспоминал: «Витрины его рабочего кабинета содержали солидную коллекцию табакерок, ваз горного хрусталя, наполненных драгоценными камнями, и другие дорогие безделушки. От своей бабки, княгини Татьяны (Энгельгардт, в замужестве Юсуповой – прим. автора), он унаследовал страсть к драгоценностям. С собой он всегда носил замшевый кошелек, наполненный неоправленными камнями, которые он любил перебирать, заставляя любоваться ими своих друзей».

В 1852 году Юсупов-младший поверг в шок матушку и весь высший свет, влюбившись в сводную кузину – Татьяну Александровну Рибопьер. Её мать, графиня Екатерина Михайловна, была единоутробной сестрой Бориса Николаевича Юсупова-старшего по матери Татьяне Васильевне Энгельгардт от её первого брака с генерал-поручиком Михаилом Потёмкиным. Брак был невозможен по канонам православной церкви ввиду близкого родства, против были и Зинаида Ивановна, и император Николай I, до сведения которого было доведено, что Николай хочет похитить Татьяну и тайно жениться на ней. Николай I повелел арестовать юношу и отправить его немедленно на службу в Тифлис.

Портрет княгини Татьяны Александровны Юсуповой

В 1856 году влюблённые всё-таки тайно обвенчались. Несмотря на возбуждённое Священным синодом дело о незаконном венчании брак сочли действительным благодаря вмешательству императора Александра II, повелевшего «оставить супругов в браке без разлучения».

У Николая Борисовича и Татьяны Александровны родилось трое детей. Сын умер в младенчестве, младшая дочь скончалась в возрасте 22 лет от тифа. Таким образом, Николай Юсупов стал последним представителем династии Юсуповых – с его смертью род пресекся по прямой мужской линии.

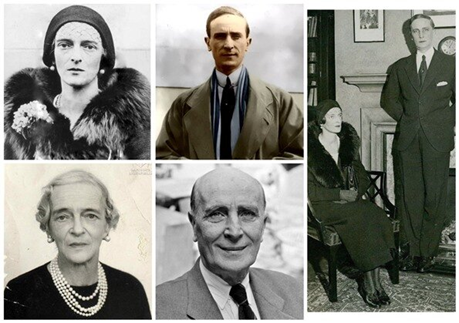

Старшая Зинаида, одна из блестящих красавиц Петербурга, богатейшая наследница громадного фамильного состояния, благотворительница, славилась щедростью, гостеприимством, любила посещать балы и с изумительным мастерством исполняла русские танцы.

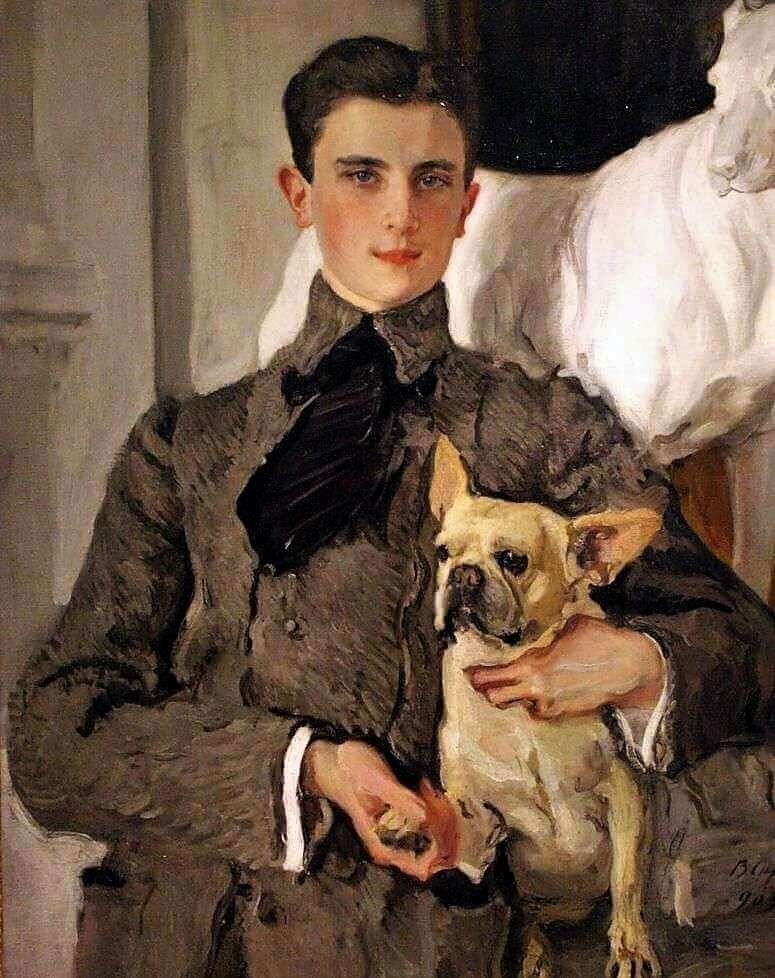

Её младший сын Феликс унаследовал титул отца – графа Сумарокова-Эльстон, и титул матери, а после гибели старшего брата Николая на дуэли сделался единственным наследником несметных богатств. В браке с племянницей Николая II княжной Ириной Александровной из рода Романовых родилась единственная дочь Ирина, вышедшая впоследствии замуж за графа Николая Дмитриевича Шереметева.

Портреты княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой

Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, позднее князя Юсупова

Князь Феликс позднее писал в своих мемуарах: «Матушка была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звёзды, глазами. Умна, образованна, артистична, добра. Чарам её никто не мог противиться. Одна из блестящих красавиц Петербурга, единственная наследница громадного состояния, княжна Юсупова была самой завидной невестой России. Николай Борисович надеялся, что дочь сделает партию. Руки её просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидать дочь на троне и теперь огорчался, что она не честолюбива».

Русский дипломат, граф Алексей Алексеевич Игнатьев отмечал, что княгиня была «столь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамлявшими лицо, озарённое лучистыми серыми глазами».

Ясноглазую красавицу Зинаиду Николаевну – внучку Зинаиды Ивановны – неоднократно писал Валентин Серов, один из её салонных портретов находится в экспозиции Русского музея. На другом – кисти Франсуа Фламенга – княгиня изображена со знаменитой овальной жемчужиной «Пелегрина», реликвией из собрания князей Юсуповых.

Глядя на «Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой», Франсуа Фламенга, 1894. семилетний Феликс, оставшийся с гувернанткой, писал матери: «У меня сейчас была бабушка и прочитала нам вслух твое такое дорогое письмо. Приезжай к нам без всяких портретов, потому что это будет так долго, точно через год…»

А что же наша княгинюшка? Овдовев, Зинаида Ивановна Юсупова покинула Россию. На тот момент ей было 39 лет – возраст элегантный по меркам своего времени. Однако в конце 1850-х княгиня Юсупова, не утратившая ни свою красоту, ни любовь к жизни, влюбилась! Капитан Генерального штаба национальной гвардии департамента Сена Луи Шарль Оноре Шово был младше светской дивы на 20 лет и происхождение имел самое простое.

Но разве такие мелочи могли остановить Зинаиду Ивановну? Венчание состоялось 7 мая 1861 года в домовой церкви особняка на Литейном, несмотря на недовольство российского императорского двора, возмущённого подобным мезальянсом. Княгиня решила проблему, приобретя для мужа титул графа Шово и маркиза де Серр. Соответственно, после замужества она именовалась comtesse de Chauveau marquise de Serres.

Портрет княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой, урожденной Нарышкиной

Разница в возрасте не помогла супругу: он скончался раньше Зинаиды Ивановны, завещав своей сестре имение Кериоле в Бретани, приобретённое на средства жены. Зинаида Ивановна со свойственным ей безупречным вкусом перестроила суровый замок, превратив его в роскошный дворец, который украшала изысканная мебель и произведения искусства, и теперь вынуждена была выкупить у сестры покойного мужа за полтора миллиона франков.

Château de Kériolet Интерьеры дома графини де Шово, Париж. Особняк находился на окраине Булонского леса

Последние годы жизни графиня де Шово провела в Париже. Феликс Юсупов, навещавший её, вспоминал: «Она жила одна с компаньонкой на Парк-де Прэнс…Так и вижу прабабку, как на троне, в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны: княгини, графини, маркизы. Даром, что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственность манер и осанки. Сидела нарумяненная, надушенная, в рыжем парике и снизке жемчужных бус».

Зинаида Ивановна мечтала посетить Россию и в 1893 году получила высочайшее соизволение, но скончалась в том же году. Согласно её завещанию тело было перевезено на родину и погребено в Троице-Сергиевой Пустыни на Петергофской дороге, соединявшей Петербург с загородными императорскими имениями – Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом.

Правнук, Феликс Феликсович Юсупов, после совершённого им убийства Григория Распутина и произошедшего позднее Октябрьского переворота вместе с отцом, матерью и супругой на борту британского линкора «Мальборо» отплыл из Крыма на Мальту. Оттуда перебрался в Лондон, а затем – в Париж, где и скончался в возрасте восьмидесяти лет. Он стал последним в династии, кто носил фамилию Юсупов.

Ирина Александровна Юсупова, в девичестве Романова, и князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон

Мать, княгиня Зинаида Николаевна, ещё до покушения впала в немилость у императрицы Александры Фёдоровны, поскольку не одобряла её увлечения Григорием Распутиным. Их последняя встреча предшествовала полному разрыву и сопровождалась ледяной отповедью царицы: «Надеюсь, я больше никогда вас не увижу!».

Зинаида Николаевна полностью оправдала участие сына в заговоре против Распутина, сказав: «Ты убил чудовище, терзавшее страну. Ты прав. Я горжусь тобой».

Она умерла в Париже в 1939 году и похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с сыном, невесткой и внучкой.

Род Юсуповых не пресекся. Их потомки существуют. У Феликса и Ирины родилась дочь Ирина. В замужестве Шереметьева. Дочь Ирины Феликсовны — Ксения Сфири (урождённая Шереметева) 01 марта 1965 года в Афинах, Греция, сочеталась браком с Илиасом Сфири. Родившаяся в этом браке Татьяна Сфири (род. 28 августа 1968, Афины) в первом замужестве (май 1996, с Алексисом Яннакопулосом, род. 1963) детей не имела, во втором браке с Антонием Вамвакидисом имеет двух дочерей — Марилия (род. 17 июля 2004) и Жасмин-Ксения (род. 7 мая 2006) Вамвакидис.

Источники:

/1/ Юсуповы – самый богатый княжеский род Российской империи. Проклятие рода Юсуповых https://dzen.ru/a/ZUJyppRe3RFb...

/2/ Князь Николай Юсупов – самый успешный и богатый представитель рода. Основание коллекции и брак по желанию императрицы https://dzen.ru/a/ZUO8WMKnrX6y...

/3/ Как пресекся род Юсуповых. Несметные богатства, женитьба на сестре, участие в заговоре и смерть в эмиграции https://dzen.ru/a/YiGFlySMflo9...

(*) «Перегрина» (исп. La Peregrina) – грушевидная жемчужина весом 55,95 карат, которая была выловлена тёмнокожим невольником на Жемчужных островах в середине XVI века и прослыла самой крупной жемчужиной в мире. За её обнаружение невольнику была дарована свобода.

Начиная с Марии Тюдор (супруги испанского короля Филиппа II), испанские королевы традиционно позировали для парадных портретов в уборе, включавшем в себя Перегрину. Её можно видеть на двух портретах кисти Веласкеса.

В 1969 году Перегрину продали на аукционе «Сотби» за 37 тыс. долларов актёру Ричарду Бёртону, который преподнёс её на Валентинов день своей жене, актрисе Элизабет Тейлор.

После смерти актрисы жемчужина ушла с молотка в декабре 2011 года за рекордную для жемчуга цену в $11,8 млн.

Оценили 18 человек

40 кармы