Когда-то я дал большое интервью на Дзене, где в двух частях рассказал о появлении державы Чингисхана (с последствиями этого для Руси) и о так называемом "монголо-татарском иге". Такая вот двучленка получилась — краткий курс в вопросах и ответах по этим двум темам. В данной, первой, части будет про монголо-татар и о державе Чингисхана, а также про их значение для Руси. Во второй части — про иго.

Кто такие монголо-татары

Мы продолжаем наш цикл бесед с Романом Петровичем Храпачевским, историком-востоковедом, переводчиком китайских источников на русский язык. Сегодня мы говорим о том, кто вообще такие татаро-монголы, ну или монголо-татары.

- Кто такие были эти монголо-татары? Часто сомневаются, что предки современных мирных монголов могли так яро завоевывать мир.

- Начнем с того, что используемый в литературе термин «монголо-татары» условный. И вообще, впервые его придумали в Китае, в конце XII – начале XIII в., именно как собирательное понятие для самых разных в этническом и языковом отношении племен и народностей, кочевых по преимуществу.

Их этническая история достаточно сложная, но тем не менее она вполне известна из большого числа китайских источников IX – XIII вв. Если говорить коротко, то предки монголов Чингисхана (тогда они назывались по собственным наименованиям родов/племен и родоплеменных объединений, а общее их название «монгол» был принято только при Чингисхане) в начале IX в. начали переселение из междуречья Амура и Аргуни на земли современной Монголии, которые ранее были коренными землями Тюркского каганата. На тот момент эти племена, назовем их протомонголами, даже не были скотоводами, они вели еще жизнь кочевых охотников-рыболовов, а также еще занимались простейшим земледелием. Только прибыв на свою новую родину, они перешли на скотоводство (чему они научились от остававшейся там части тюркских племен – вся лексика касательно скотоводства у монголов заимствована у тюрков), но при этом и охота оставалась важнейшей частью их жизни. К тому времени в те же самые земли стали приходить с запада и юго-запада другие племенные объединения смешанного происхождения.

- Откуда же именование "татары"?

- Они назывались «татары», по имени, так сказать, истинных татар (те известны по руническим надписям Тюркского каганата конца VII – VIII вв.), ранее живших далеко на западе и прибывших на северные границы Китая только в 70-х годах IX в. (часть татар и другие тюркские племена с запада были призваны в Китай властями династии Тан для помощи в борьбе с восстанием Хуан Чао). На границах Китая и, далее, уже в застенном Китае, они стали лидерами и гегемонами разнообразных кочевых племен, которые они или подчиняли, или с которыми они входили в союзы. Эти племена были как правило монголоязычными, они назывались широй, си и кумоси, будучи родственными киданям, создавшим на севере Китая свою империю Ляо (916 – 1125).

Именно в империи Ляо «татары», т.е. разные племена под этим общим названием, как тюркоязычные, так и монголоязычные, обрели большое значение – они стали в данной империи ее пограничными войсками, по своим функциям очень похожими на «своих поганых» (они же черные клобуки) на границах Руси. Позднее, в империи чжурчжэней Цзинь (1125 – 1234), которая сменила на севере Китая киданьскую империю Ляо, эти войска были сохранены и увеличены за счет тех протомонгольских племен севера, о которых говорилось выше. Такое соединение «татар» и будущих монголов под властью Цзинь нередко приводило к их конфликтам, которые властям Цзинь были выгодны – так они могли не опасаться их объединения и совместного похода на юг, т.е. в китайские земли.

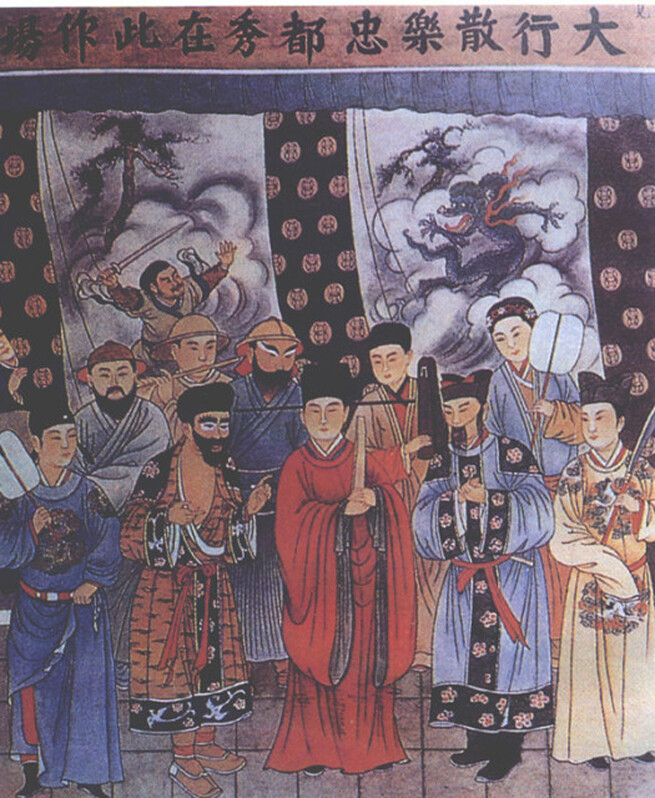

Чингисхан и его адаптация к современности от @royalty_now_

- Не убереглись, конечно.

- Возвышение борджигинов, т.е. рода Тэмучжина (будущего Чингисхана), и его гегемония над родственными ему племенами, поломало эти расчеты. Еще Амбагай, троюродный дед Чингисхана, сумел первым произвести такое объединение. Впрочем, оно оказалось кратковременным – именно восставшие против власти Амбагая племена, относящиеся к т.н. «татарскому» объединению, перешли на сторону империи Цзинь и выдали ей Амбагая. Казнь последнего (1149 г.) конечно ликвидировала угрозу, но одновременно создала героическую легенду вокруг этого первого кагана «монгольских» племен, которая объединяла вокруг борджигинов все остальные монголоязычные племена. После того, как Чингисхан (родился в 1155 г.) через 55 лет после смерти Амбагая выиграл внутримонгольскую борьбу за верховенство среди потенциальных вождей будущего всемонгольского союза племен, он назвал свою державу Екэ Монгол Улус (на печатях его ярлыков приводится именно такое название его державы). Это и стало объединяющим названием для всех родов и племен, подчинившихся его власти. С того времени названия этих племен остались только для их внутреннего употребления, а для всех остальных они стали все одинаково называться «монголами».

- Сложный путь...

- И тут надо отметить один мало учитываемый факт, что в ходе упомянутой войны Тэмучжину очень повезло с тем, что «татары», а точнее пограничные войска Цзинь, ей изменили. Поэтому чжурчжэни отправили большое войско на подавление «татар», а монголов Тэмучжина пригласили как своих союзников. Это произошло в 1195 г. В ходе начавшейся войны чжурчжэни и монголы летом 1196 г. нанесли мятежникам ряд поражений. В результате «татарское» объединение распалось, часть его племен оказались добычей монголов Чингисхана и вошли в состав его улуса. Остальные рода и племена «татар» основательно ослабли и вскоре были окончательно добиты – в 1202 г. оставшиеся непокорные рода «татар» были уничтожены (мужчин частью уничтожили, а женщин и маленьких детей раздали по монгольским родам в качестве рабов). Тем не менее имя татар не было забыто, поскольку более ста лет племена, входившие в «татарское» объединение, имели высокий авторитет и статус в степи. А соседние с ними народы и еще дольше помнили это знаменитое название и переносили его уже и на все кочевые племена, попавшие под власть Чингисхана.

- Теперь уже это название внушало им беспокойство...

- Такое объединение стало грозной силой, поскольку в кочевых народах, в отличие от оседлых, военным делом мог и был обязан заниматься каждый взрослый мужчина, считавшийся таковым с 15 лет. Для сравнения – оседлые народы того времени могли содержать в качестве воинского сословия от 1 до 3% своего населения, это было пределом их экономических и социальных возможностей. Поэтому кочевники (не только монголы Чингисхана) до появления скорострельного и массового дальнобойного огнестрельного оружия имели в поле преимущество над небольшими и маломобильными армиями оседлых народов. Только лишь укрепления городов и крепостей спасали в какой-то мере положение. А уж когда Чингисхан сумел создать в своей армии так сказать «инженерный корпус» с лучшими на тот момент осадными технологиями, то и это единственное преимущество оседлых народов пало. Вместе с их государствами. Кроме того, обязательной частью повседневной жизни монголов времен Чингисхана были облавные охоты, фактически полный эквивалент сложных военных операций, воспитывающий способность конных отрядов согласованно действовать на очень широком фронте, как по глубине, так и по охвату. Ничего подобного в то время никто не мог. А жизненная необходимость обучала монголов способности очень метко стрелять из луков при обычной охоте (альтернативой этому была постоянная угроза голода). Она воспитывалась у монгольских детей с возраста 4-5 лет, что делало из рядовых монголов отличных стрелков и бойцов. Ну и последнее: Чингисхану и его первым преемникам в значительной степени помогало то обстоятельство, что почти все их объекты нападений переживали или кризис феодальной раздробленности, или серьезные внутренние проблемы.

Все это вместе и сложилось во впечатляющий, если смотреть со стороны и не вникая в подробности, результат их походов и завоеваний.

Каким войском монголо-татары Русь завоёвывали

Мы продолжаем наш цикл бесед с Романом Петровичем Храпачевским, историком-востоковедом, переводчиком китайских источников на русский язык. Сегодня мы поговорим о численности войск, пришедших на Русь для завоевания.

– Армией какой численностью татаро-монголов проходило завоевание Руси?

- К 1206 г. у Чингисхана не осталось соперников среди всех кочевых племен, живших к северу от границ собственно Китая. Более того, все эти племена стали его подданными и могли выставлять войско из 95 тысяч – имена их командиров поименно перечислены в «Сокровенном сказании». Это была большая сила по тем временам. В дальнейшем она еще более увеличивалась за счет народов и племен, переходивших под власть Чингисхана – онгутов, уйгуров, киданей, карлуков и других. По состоянию на год смерти Чингисхана (1227 г.) только собственно монгольские рода и племена выставляли не менее 129 тысяч, так сказать «регулярного» войска и еще имелся тумен (10 000 человек) гвардии-кешига, принадлежащего лично каану (кагану) Монгольской империи.

И это не считая войск из вышеназванных народов, а также и других, которые были подчинены в 1210-х и 1220-х годах. Кроме того, в 1235 г. на курултае был объявлен специальный призыв старших сыновей из вышеназванных «регулярных тысяч», что должно было дать дополнительное пополнение. В 1236 г. южнокитайский посол (из империи Сун, которая была на тот момент союзником Монгольской империи) наблюдал это молодое пополнение в Каракоруме, о чем и оставил записи, где сказано:

«[Я, Сюй] Тин, когда находился в степи, видел как их [т.е. монголов] повозки начальников и простолюдинов были нагружены тяжелой поклажей вместе со стариками, детьми и имуществом, и весь народ шел несколько дней без перерыва. А еще большинству [им увиденных] было 13-14 лет. Когда я спросил о [причине] этого, то получил ответ: “Эти все татары перебрасываются воевать мусульманские государства, куда 3 года пути. Тем, кому сейчас 13-14 лет, будет 17-18 лет, когда достигнут тех мест и все [они] уже будут превосходными воинами”».

Таким образом, на пике своего могущества все военные силы Монгольской империи, только лишь из состава ее кочевого населения, можно оценить как 200-250 тысяч человек.

- Но это всего войска. Не всех же отправили..

- О количестве выделенного для «Кипчакского похода» монгольского войска из вышеназванного его общего числа у нас нет таких точных сведений, подобных упомянутым реестрам «тысяч», что дают «Сокровенное сказание» или Рашид ад-Дин. Но можно дать примерную оценку, исходя из знаний о расстановке сил среди чингизидов в первой половине 1230-х годов. Дело в том, что в 1234 г. на курултае было решено направить общеимперское войско на запад, причем командовать ими должен был Гуюк, сын каана Угэдэя. Но вскоре это решение опротестовали царевичи-джучиды, которых поддержали чингизиды и из других ветвей «золотого рода». Дело в том, что империя Чингисхана мыслилась им как общее владение всего «золотого рода» и существовали нормы, регламентирующие доли каждого чингизида в добыче и доходах как по всей территории империи, так и в уделах других чингизидов. Угэдэй, не желавший допустить раскола между крупнейшими домами чингизидов, нашел выход в исполнении давней задумки еще Чингисхана – завоевать западную часть Дешт-и-Кипчака, которую следовало передать в состав удела Джучи.

Поэтому в 1235 г. был собран новый курултай, постановивший, что главой всех войск для «Кипчакского похода» будет Бату (сын Джучи), а ему, в придачу к его собственным удельным войскам, дадут еще столько же сил, но взятых поровну из остальных чингизидских домов. Поровну именно потому, что тогда доля в добыче также будет равной у них всех. Так и было сделано – от каждого дома, то есть от толуидов, чагатаидов и угэтэидов, в поход шли по 2 царевича. Для одного дома, толуидов, нам точно известно количество их войск для этого похода – сыновья Толуя, т.е. Мэнгу (будущий Мэнгу-каан) и Бучек, имели 20 000 воинов, это 2 тумена. Соответственно, и остальные два дома должны были дать по 2 тумена. В сумме это 6 туменов приданных Батыю войск. У самого Батыя были войска всего Джучиевого удела, которые надо оценить равным образом в 6 туменов. Причем эта численность хорошо коррелирует с данными по количеству кочевого населения в этом уделе – еще при своей жизни Чингисхан дал своему старшему сыну Джучи в личный удел 9000 кибиток кочевников, которые могли выставлять до 5 воинов с каждой (в сумме это дает около 45 000 воинов). А после смерти Чингисхана регулярные тысячи монголов были поделены между чингизидами и сыновьям Джучи выделили 13 тысяч воинов. Это дает в сумме те же 6 туменов. Таким образом весь наряд сил составлял 120 – 130 тысяч человек (с учетом отряда Кулкана, сына Чингисхана, присоединенного в основному войску). Но это было выделено для всего «Кипчакского похода, а кампания на Руси была только его частью – есть сведения, что один корпус этой армии был направлен на юг, к Каспийскому морю. Соответственно на Русь могли пойти от 80 до 100 тысяч человек, разбитые на 3 или 4 корпуса.

- Очень много, конечно, а наших сколько было? Сколько войска Русь могла противопоставить?

- На всей Руси, то есть на территории от Берестья (ныне Брест) и Перемышля на западе до Нижнего Новгорода на востоке, и от Белого моря на севере и до порогов Днепра на юге, в XIII в. жило не более 5-6 миллионов человек. Для Северо-Восточной Руси численность населения оценивается в 2-3 миллиона. По приведенному выше соотношению получается, что 1% населения поставлял 20-30 тысяч человек профессиональных воинов, что соответствует и данным первых документальных свидетельств военного ведомства на Руси, т.е. разрядным книгам Московского государства конца XV в. (по ним суммарная численность военных корпораций его городов и волостей составляла порядка 30 тысяч человек, не считая городового ополчения), а при максимальном напряжении сил, т.е. 2% военном потенциале, максимально возможное количество способных носить оружие не превышало 60 тысяч человек. Причем все они были разделены на войска разных княжеств, не связанных друг с другом и разбросанных по огромной территории. Даже один корпус монголов, в 2-3 тумена, имел подавляющее преимущество в каждом конкретном пункте, где ему противостояло войско только одного княжества, причем не всё, а лишь то, которое могли быстро собрать в данной местности.

- Превосходство вражеских войск очевидно. Где находят самые многочисленные погребения интервентов?

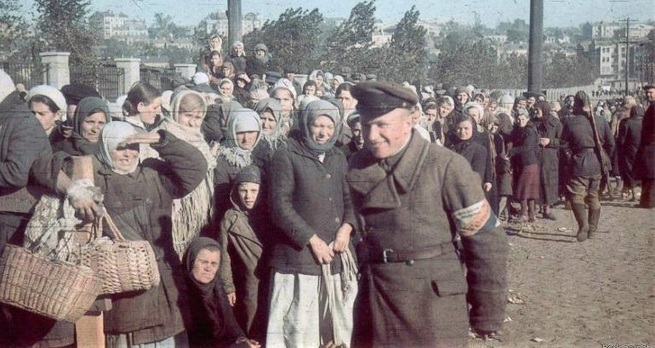

- В результате подавляющего преимущества армии монголов, как численного так и качественного, у них было относительно небольшое количество потерь. В то время как наибольшие потери их противников были уже после поражения, т.е. когда монголы массово убивали потерявших управление воинов и оставшихся беззащитными мирных жителей. Поэтому их некому было обычно хоронить и теперь археологи находят в хорошо известных местах таких боев останки массовых убийств (в Киеве, Ярославле, Владимире-Волынском, пограничных городках на Днепре и многих других местах). С монголами было иначе – их погребальный обряд тогда, до принятия ими буддизма, был совсем иным.

- Как же монголы поступали? Почему не находят массовые их захоронения?

- Во-первых, они не оставляли павших на поле боя, а хоронили их индивидуально и по отдельности. Отсюда невозможность их обнаружения в виде массовых захоронений (кладбищ). Одно это уже затрудняет их нахождение. Во-вторых, по свидетельству францисканца Плано Карпини, побывавшего в 1246 г. в Каракоруме, монголы привозили на родину тела убитых и там хоронили (конечно не всех, а знатных и богатых). Его сообщение подтверждается совершенно независимым образом – про то же самое пишут китайские, южносунские, дипломаты-разведчики Пэн Да-я и Сюй Тин побывавшие в Монголии в 1233 и 1236 гг., соответственно, и написавшие в 1237 г. общую записку о своих миссиях «Краткие известия о черных татарах» (в Сун монголов называли также «черными татарами»):

«Когда они [т.е. монголы] находятся в армии и умирают, то их тела отправляют назад домой. Если так не получается, то тогда кладут в мешок и хоронят его, а имущество опустошают… Их могилы не имеют курганов. Они используют коней, чтобы вытоптать [могилу] и довести до совершенно ровного места» (Пэн Да-я); «[Я, Сюй] Тин выяснил про тех из них [монголов], что умерли, когда находились в войсках: если сами слуги смогли отправиться с останками их хозяина и вернуться домой, то им оставляли и раздавали без остатка скот [умершего]; если другие люди делали это [доставку тела домой], то все становилось их – его [умершего] жены, рабы и скот» (Сюй Тин).

Поэтому не удивительно, что находки останков монгольских воинов не только редки, но еще и трудно идентифицируемы – ведь при них нет погребального инвентаря, ввиду того, что оставшееся от умершего воина «имущество опустошают» его же товарищи, а не кладут в могилу. Но находки погибших монголов все же есть (хотя обычно это случайные и редкие находки) и определяются они в основном антропологическими методами.

©Роман Храпачевский, 2020

Оценили 15 человек

30 кармы