"…И [веруем] в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного Отцу, в Бога от Бога, в свет от света, в Бога истинного от Бога истинного, врожденного, не сотворенного, единосущного Отцу…" НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

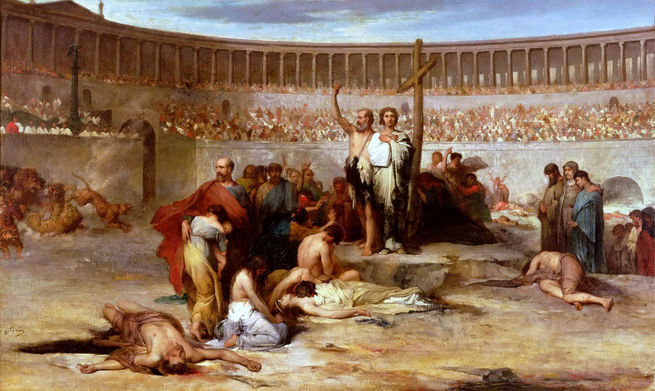

Богословские споры велись в христианстве с самого начала. Во времена Павла животрепещущим вопросом были взаимоотношения между обращенными иудеями и язычниками. Затем разгорелась полемика, связанная с теориями гностиков. В III веке, когда епископом Карфагенским был Киприан, главной темой обсуждения стал вопрос о восстановлении малодушных. Все эти споры имели определенное значение и часто бывали жаркими. Но в те ранние века победу в таких спорах одерживал только тот, чьи доводы звучали убедительнее или чья жизнь была образцом праведности. Гражданские власти не обращали особого внимания на богословскую полемику в церкви, поэтому противоборствующие стороны не пытались взывать к ним, чтобы положить конец спорам за недостатком богословской аргументации.

После обращения Константина обстановка изменилась. Теперь появилась возможность для разрешения богословских споров обращаться к государственным властям. Империя была крайне заинтересована в сохранении единства церкви, которая, как надеялся Константин, должна была стать “связующим началом империи”. Вследствие этого государство вскоре начало использовать свои властные структуры для сохранения богословского единства среди христиан. Зачастую подавленное таким образом инакомыслие действительно могло представлять собой угрозу для правильного понимания христианского послания. Однако, не будь вмешательства имперских властей, возникавшие вопросы, вероятно, вполне можно было решать, как в прежние времена, – в долгих спорах, в результате которых приходили к согласию. Но появились иерархи, которым претили долгие, не дававшие определенности дебаты и которые при поддержке имперской власти сами принимали решение, кто прав, а кто нет. В результате многие инакомыслящие, чтобы убедить оппонентов в правильности своих взглядов, стали обращаться не к церкви, а к императорам. В конечном счете богословские споры обернулись политическими интригами.

Яркий пример этого – полемика по поводу арианской ереси, начавшаяся как местный конфликт между епископом и священником и разросшаяся до таких пределов, что вынужден был вмешаться Константин, – в итоге все вылилось в политические махинации, в ходе которых противоборствующие стороны старались уничтожить друг друга. На первый взгляд эта история не очень поучительна. Но при более пристальном рассмотрении удивление вызывает не то, что богословский спор перерос в политические интриги, а то, что в такой сложной обстановке у церкви достало силы и мудрости отвергнуть взгляды, угрожавшие самой сути христианского послания.

Начало полемики

Своими корнями арианская ересь уходит в богословские споры, которые велись еще до времен Константина. По сути полемика касалась понимания христианами природы Бога в свете работ Юстина, Климента Александрийского, Оригена и других. Когда ранние христиане проповедовали свою веру в разных концах империи, их считали невежественными безбожниками, поскольку у них не было видимых богов. В ответ на это некоторые образованные христиане начали ссылаться на авторитет общепризнанных мудрецов античного мира, то есть на философов. Мудрейшие из языческих философов учили, что над всем мирозданием владычествует высшее существо, а некоторые из них даже заявляли, что языческие боги – порождение человеческого разума. Ссылаясь на такие уважаемые авторитеты, эти христиане заявляли, что они тоже верят в высшее существо, о котором писали философы, и что именно в нем они видят Бога. Аргумент выглядел весьма убедительным, и он, несомненно, способствовал распространению христианства среди ученых и образованных людей.

Но здесь же таилась и определенная опасность. Осознав связь между своей верой и философскими доктринами, христиане вполне могли прийти к убеждению, что о Боге лучше говорят не пророки и библейские авторы, а Платон, Плотин и другие философы. Поскольку эти философы считали совершенное существо неизменным, бесстрастным и непреложным, многие христиане считали, что это и есть Бог Писания.

Для того чтобы Бог Библии отождествлялся с неизменным и бесстрастным существом классической философии, использовались два средства: аллегорическое истолкование библейских рассказов и учение о Логосе. Применять аллегорическое истолкование было несложно. Когда в Писании говорится что-либо “недостойное” о Боге – то есть недостойное совершенства Высшего Существа, – эти слова нельзя воспринимать буквально. Например, читая в Библии, что Бог ходил по саду или что-то говорил, надо помнить, что Высшее и Неизменное Существо не ходит и не говорит. В духовном плане такое толкование многих устраивало. Но эмоционально оно не приносило удовлетворения, ибо церковная жизнь основывалась на вере в возможность прямого общения с личным Богом, а Высшее Существо философов было безликим.

Другим способом сблизить философское понятие о Высшем Существе и свидетельство Писания было учение о Логосе, разработанное Юстином, Климентом, Оригеном и другими. В соответствии с этой точкой зрения, наряду с Высшим Существом, неизменным и беспристрастным “Отцом”, есть также Логос, Слово или Разум Божий, личностное существо, способное устанавливать прямые связи с миром и людьми. По представлениям Юстина, когда в Библии говорится, что Бог что-то сказал Моисею, это означает, что к нему обратился Логос Бога.

Благодаря влиянию Оригена и его учеников такие взгляды получили широкое распространение в Восточной церкви, то есть там, где говорили на греческом, а не на латинском языке. Многие полагали, что между неизменным Богом и изменчивым миром стоит Слово, или Логос Бога. Таким был контекст полемики, связанной с арианством.

Начались эти споры в Александрии, когда на Востоке еще правил Лициний, а на Западе – Константин. У епископа Александрии Александра возникли разногласия с Арием, который был одним из наиболее авторитетных и уважаемых пресвитеров города. Дискуссии велись по многим темам, но центральное место среди них занимал вопрос о том, было ли Слово Бога столь же вечным, как и Сам Бог. Суть спора достаточно ясно выражена в словах “было время, когда Его не было”, ставших девизом ариан.

Александр отстаивал, что Слово, как и Отец, существует вечно, а Арий утверждал, что Слово не вечно. Вопрос может показаться слишком отвлеченным, но в конечном счете речь шла о Божественности Слова. Арий утверждал, что, строго говоря, Слово – это не Бог, а первое среди всех творений. При том что существования Слова до воплощения Арий не отрицал, и вообще предсуществование Слова признавали все. По Арию, Слово было сотворено Богом прежде всего остального. Александр же отстаивал Божественность Слова, Которое, следовательно, не может быть сотворенным и, как и Отец, существует вечно. Иными словами, если бы их попросили провести черту между Богом и творением, у Ария Слово расположилось бы на одной стороне с творением, а Александр отделил бы творение от Отца и вечного Слова.

В поддержку своей позиции каждая из сторон приводила тексты из Библии и логические аргументы, доказывающие несостоятельность точки зрения оппонента. Арий, например, утверждал, что Александр по сути отрицает христианский монотеизм, ибо, по мнению епископа Александрийского, есть два Божественных Существа и, следовательно, два Бога. Александр же на это отвечал, что позиция Ария означает отвержение Божественности Слова и тем самым Божественности Иисуса. Церковь с самого начала поклонялась Иисусу Христу, и принятие точки зрения Ария вынудило бы ее либо отказаться от этого поклонения, либо признать, что она поклоняется сотворенному существу. Оба варианта неприемлемы, утверждал Александр, что доказывает неправоту Ария.

Конфликт между ними получил широкую огласку, когда Александр, заявив о своих полномочиях и о своей ответственности епископа, осудил учение Ария и отстранил его от всех должностей в церкви Александрии. Арий не признал этого решения и обратился к жителям Александрии и к видным епископам в восточной части империи, с которыми он учился в Антиохии. Вскоре в Александрии начались народные выступления – люди ходили по улицам, выкрикивая богословские лозунги Ария. Епископы же, к которым обратился Арий, написали письма, в которых заявляли, что низложенный пресвитер прав и что именно Александр проповедует лжеучение. Таким образом, местные разногласия в Александрии начали угрожать единству всей Восточной церкви.

Так обстояли дела, когда решил вмешаться Константин, только что одержавший победу над Лицинием. Сначала он дал епископу Осию Кордовскому, своему советнику по церковным вопросам, поручение попытаться примирить враждующие стороны. Когда Осий сообщил, что полюбовными мерами согласия достичь невозможно, Константин решился на шаг, о котором думал и раньше: созвать большое собрание, или собор христианских епископов из всех частей империи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с выработкой общей политики, этот собор должен был разрешить спор, начавшийся в Александрии.

Никейский собор

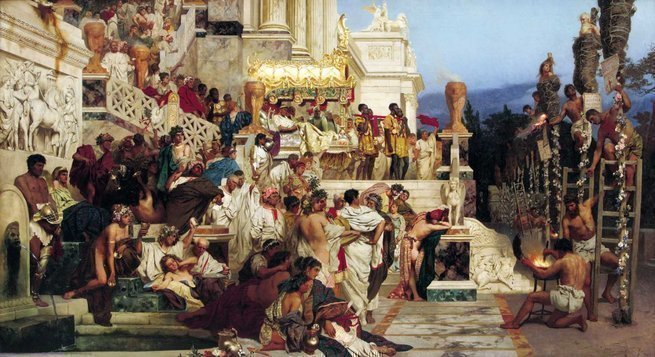

В 325 году епископы собрались в Никее, городе в Малой Азии неподалеку от Константинополя, на встречу, которая станет известной как I Вселенский собор. Точное число его участников неизвестно (цифру 318, приводимую в древних документах, многие ученые ставят под сомнение, так как она соответствует числу обрезанных во времена Авраама), но присутствовало действительно около трехсот человек – представителей главным образом грекоязычного Востока, хотя были и епископы с Запада.

Чтобы понять, что значило это событие для тех, кто был его очевидцем, надо помнить, что среди собравшихся были люди, совсем недавно пережившие заключение, пытки или ссылку, а некоторые из них несли на теле физические свидетельства своей верности. И вот теперь, всего через несколько лет после жестоких испытаний, тех же епископов пригласили собраться в Никее, причем все их расходы оплатил император. Многие присутствовавшие знали друг друга понаслышке или через переписку. Но теперь, впервые в истории христианства, они воочию убедились во всеобъемлющем характере церкви. В своей книге “Жизнь Константина” присутствовавший на соборе Евсевий Кесарийский описывает это так:

"Собрались самые уважаемые служители Божьи из многих церквей Европы, Ливии [т.е. Африки] и Азии. В один молитвенный дом, как будто бы расширенный Богом, пришли сирийцы и киликийцы, финикийцы и арабы, делегаты из Палестины и из Египта, фивийцы и ливийцы, представители Месопотамии. Был один персидский епископ и один скифский. Понт, Галатия, Памфилия, Каппадокия, Асия и Фригия, а также такие отдаленные районы, как Фракия, Македония, Ахаия и Эпир, прислали своих самых выдающихся епископов. Даже из Испании на этот собор приехал очень известный человек [Осий Кордовский]. Епископ имперского города [Рима] присутствовать не смог в силу своего преклонного возраста, но его представляли пресвитеры. Константин – первый правитель всех времен, соединивший такой венок узами мира и представивший его Спасителю как дань благодарности за победы, которые Он одержал над всеми Своими врагами".

В атмосфере общей эйфории епископы обсудили множество правовых вопросов, требовавших решения после прекращения гонений. Они утвердили общую процедуру восстановления малодушных, избрания и рукоположения пресвитеров и епископов, определили порядок старшинства различных епархий.

Но самым трудным пунктом программы собора стал вопрос об отношении к арианству. Здесь необходимо было учесть позиции и интересы разных групп.

Прежде всего, на соборе присутствовала небольшая группа убежденных ариан, возглавлявшихся Евсевием Никомидийским – епископом, игравшим основную роль в первые годы полемики (не путать с историком Евсевием Кесарийским). Поскольку Арий не был епископом, он не присутствовал на соборе, и его представлял Евсевий Никомидийский. По убеждению этой небольшой группы, правота Ария была настолько очевидной, что требовалось лишь логично изложить его доводы, после чего собравшиеся примут его точку зрения и вынесут порицание осудившему его Александру.

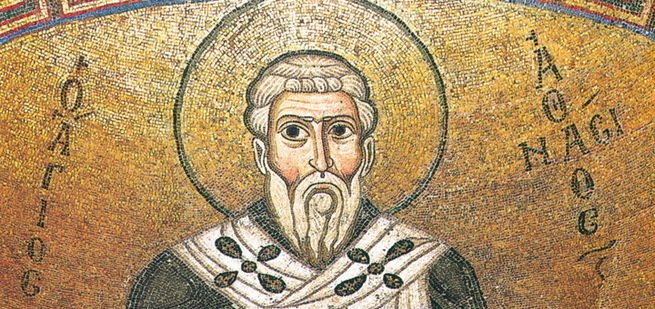

Прямо противоположную позицию занимала другая небольшая группа епископов, убежденных, что арианство угрожает самой сути христианской веры и поэтому его следует открыто осудить. Эту группу возглавлял Александр, епископ Александрийский. Один из его последователей, молодой человек, который, будучи лишь диаконом, не мог принимать участия в работе собора, впоследствии станет известным защитником никейской ортодоксальности под именем Афанасий Александрийский.

Для большинства епископов латиноязычного Запада полемика в связи с арианством не представляла особого интереса, так как они считали ее внутренним делом восточных последователей Оригена. Для них вполне достаточным было сделанное задолго до этого Тертуллианом заявление, что в Боге “три Лица и одна сущность”.

Еще одна небольшая группа, состоявшая, по-видимому, всего из трех или четырех человек, занимала позицию, близкую к “патрипассианству”, согласно которому Отец и Сын суть одно и, следовательно, Отец тоже испытал страдания. Эти епископы признавали, что Арий неправ, но их собственное учение тоже было отвергнуто в ходе последующего обсуждения, при уточнении учения о Троице.

Наконец, подавляющее большинство не принадлежало ни к одной из этих групп. Они просто сожалели, что в церкви возникли разногласия, когда гонения наконец закончились и перед нею открылись новые возможности и встали новые задачи. В начале работы собора эти епископы пытались найти компромиссное решение, которое позволило бы перейти к обсуждению других вопросов. Типичным примером служило поведение Евсевия Кесарийского, образованного историка, благодаря своей эрудиции пользовавшегося большим уважением среди других епископов.

Судя по свидетельству очевидцев, поворотным пунктом стало выступление Евсевия Никомидийского, где он изложил свои взгляды, которые также были взглядами Ария. Он полагал, что собравшихся можно убедить простым и ясным изложением учения. Но ответ епископов, после того как они услышали его объяснения, был вовсе не таким, на который рассчитывал Евсевий Никомидийский. Утверждение, что Слово или Сын – всего лишь творение, хотя и очень высокое, вызвало гневные восклицания: “Ты лжешь! Это богохульство! Ересь!” Евсевию не дали больше говорить, и, по свидетельству очевидцев, текст его выступления вырвали у него из рук, разорвали и после этого растоптали.

Настроение у большинства собравшихся изменилось. Раньше они надеялись достичь согласия и компромисса, не осуждая ни то, ни другое учение, но теперь были готовы решительно осудить и отвергнуть арианство.

Вначале собравшиеся попытались сделать это на основании Писания. Но вскоре стало очевидным, что, ограничиваясь библейскими текстами, собору трудно будет четко и недвусмысленно осудить арианство. Поэтому было решено принять такой символ веры церкви, в котором арианству не оставалось бы места. Как все происходило, не совсем ясно. Евсевий Кесарийский, руководствуясь причинами, которые до сих пор обсуждаются учеными, прочитал символ веры своей церкви. Константин предложил включить в символ веры слово homoousios, к которому мы еще вернемся. В конце концов собравшиеся приняли формулировку, однозначно отвергавшую арианство:

"Веруем в единого Бога, Всемогущего Отца, Творца всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного Отцу, в Бога от Бога, в свет от света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного [homoousios] Отцу, через Которого все начало быть на небе и на земле, Который ради нас и нашего спасения сошел с небес и воплотился в человека, пострадал и воскрес на третий день, вознесся на небо и вернется, чтобы судить живых и мертвых.

И в Святого Духа.

Тех же, кто говорит, что когда-то Его не было, что прежде рождения Его не было, или что Он вышел из того, чего не существует, или что у Сына Божьего иная природа [hypostasis], или сущность [ousia], или что Он сотворен, или что Он подвержен изменениям, вселенская церковь предает анафеме."

Этот текст, в который позднее были внесены дополнения, и без упоминания об анафеме в последнем абзаце, стал основой того, что сейчас называют Никейским символом веры, то есть принятым большинством христианских церквей символом веры. Апостольский символ веры римского происхождения используется только в западных церквах – римско-католической церковью и церквами, выросшими из протестантской Реформации. Никеискии же символ веры признается как западными церквами, так и восточными – греческой православной церковью, русской православной церковью и так далее.

Из текста, принятого епископами на Никейском соборе, ясно, что главной задачей они ставили отвержение любого представления о Сыне или Слове (Логосе) как о сотворенном или менее божественном по сравнению с Отцом существе. Это следует из таких утверждений, как “Бог от Бога, свет от света, истинный Бог от истинного Бога”. По этой же причине в символе веры утверждается, что Отец есть “Творец всего видимого и невидимого”. Таким образом, коль скоро Сын “рожден, не сотворен”, Он не относится к сфере “видимого и невидимого”, сотворенной Отцом. Кроме того, в последнем абзаце осуждаются те, кто утверждает, что Сын “вышел из того, чего не существует”, то есть, подобно творению, из ничего. В тексте символа веры говорится также о “единосущности” Сына Отцу.

Но ключевое слово, вызвавшее многочисленные споры, – homoousios, которое обычно переводится как “единосущный”. Оно было включено, чтобы выразить идею о равной Божественности Отца и Сына. Но оно же стало основной причиной возникших позднее возражений против Никейского символа веры, так как будто бы подразумевало, что между Отцом и Сыном нет никаких различий, и тем самым открывало путь для патрипассианства.

Собравшиеся в Никее епископы надеялись, что принятый ими символ веры вместе с приложенной к нему анафемой положит конец разногласиям, и приступили к его подписанию. Очень немногие, в том числе Евсевий Никомидийский, отказались поставить подпись. Тогда собор объявил их еретиками и лишил их епископского сана. Константин усугубил это наказание, выслав низложенных епископов из их городов. Тем самым он, вероятно, просто намеревался предотвратить дальнейшие беспорядки. Но дополнение к церковному наказанию гражданского имело серьезные последствия – был создан прецедент вмешательства светских властей для защиты того, что считалось правильным учением.

Вопреки надеждам епископов Никеиский собор не положил конец разногласиям. Евсевий Никомидийский был тонким политиком и, говорят, даже дальним родственником императора. Он всячески старался завоевать расположение императора, который вскоре разрешил ему вернуться в Никомидию. В Никомидии располагалась летняя резиденция императора, поэтому у Евсевия была возможность добиться, чтобы Константин еще раз вернулся к принятому решению. В конце концов император счел, что поступил с арианами излишне сурово. Константин вызвал из ссылки самого Ария и приказал епископу Константинопольскому восстановить его. Пока епископ размышлял, должен ли он повиноваться императору или слушать голос совести, Арий умер.

Александр Александрийский умер в 328 году, и его сменил Афанасий, присутствовавший на Никейском соборе в качестве диакона и ставший теперь основным защитником его решений. Вскоре его имя уже было неразрывно связано с отстаиванием никейских принципов, так что всю последующую историю полемики, связанной с арианством, мы намерены рассмотреть на примере его жизни. Достаточно сказать, что Евсевию Никомидийскому и его последователям удалось добиться высылки Афанасия по приказу Константина. К тому времени большинство сторонников принятых на Никейском соборе решений были уже изгнаны. Когда на смертном одре Константин наконец попросил окрестить его, обряд этот совершил Евсевий Никомидийский.

После короткого периода междуцарствия Константина сменили трое его сыновей: Константин II, Констант и Констанций II. Константин II правил в Галлии, Британии, Испании и Марокко. Констанций получил большую часть восточных территорий. Константу же была отведена узкая полоса земли между владениями братьев, включавшая Италию и Северную Африку. Поначалу в новых условиях обстановка складывалась в пользу никейской стороны, ибо старший из трех сыновей Константина встал на ее сторону и возвратил из ссылки Афанасия вместе с его товарищами. Но затем между Константином II и Константом началась война, позволившая правившему на Востоке Констанцию применить на практике свои проарианские взгляды.

Афанасий был вновь сослан, но вернулся, когда после смерти Константина II Запад объединился под властью Константа, а Констанций был вынужден проводить более умеренную политику. Но в конечном счете единоличным императором стал Констанций, и тогда, по словам Иеронима, “весь мир очнулся от глубокого сна и обнаружил, что стал арианским”. Лидеры тех, кто продолжал отстаивать решения Никейского собора, вновь были вынуждены покинуть свои города, давление властей еще усилилось, так что в конце концов даже престарелый Осий Кордовский и епископ Римский Либерии подписали арианское исповедание веры.

Так обстояли дела, когда неожиданная смерть Констанция изменила ход событий. Его сменил двоюродный брат Юлиан, позднее названный христианскими историками Отступником. Воспользовавшись бесконечными распрями среди христиан, к власти готовилась прийти языческая реакция.

Оценил 1 человек

1 кармы