Служилые люди Государства Российского века XVII (Засечные черты от поляков, крымчаков, ногаев и османов), века XVIII (Карл XII и его "сборная" Европы), века XIX (Наполеон и "сборная" Европы), века ХХ (Гражданская и ВОВ с Гитлером и "сборной" Европы), века XXI ..........

Защитникам Отечества посвящается...

«Под ракитою зеленой

Казак раненый лежал.

Ой да под зеленой

Казак раненый лежал.

Прилетела птица-ворон,

Начал каркать над кустом.

Ой да над ним вился черный ворон

Чуя лакомый кусок

Ты не каркай, черный ворон,

Над моею головой,

Ой да черный ворон

Я казак еще живой…»

Казачья песня

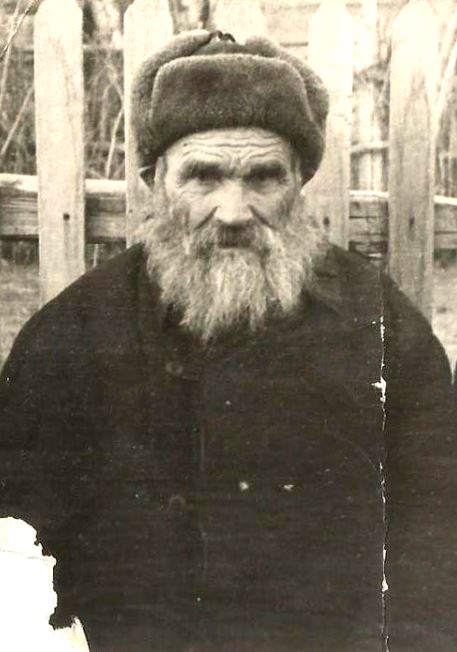

Зовут меня Николай, фамилия моя Мильшин. Одноклассники в горловской школе и приятели из нашего двора на Холодильнике близ громадной заброшенной территории Ртутного рудника близ станции Никитовка моей донбасской Горловки частенько звали меня Мильшей, на что я нисколько не обижался, поскольку меня такое прозвище вполне устраивало. Вспоминая свои детские годы частенько приходят на память, пусть немногочисленные, но весьма памятные мои беседы с отцом, который служил в Советской Армии офицером-артиллеристом. Я знал, что отец, можно сказать, вырос на коне, поскольку вырос в семье колхозного конюха - ветерана Первой Мировой войны. Отец мне в шутливом тоне в пору моего дошкольного детства с улыбкой на мои вопросы о том, кто такой Мильша отвечал: «Мильша – это в стародавние времена много веков тому назад был русский витязь, который стоял на страже русской земли в крепости Хотмыжск, а потом жили на этой земле его потомки казаки-рубаки Мильшины, которые строили и держали Засечную черту нашей державы».

Фото 1 Художник Андрей Алексеевич Шишкин. «На тревожных рубежах»

Прошло 60 лет со дня кончины моего славного деда - конюха и конского врачевателя Евтея Захаровича Мильшина и пять лет со дня ухода в мир иной моего отца Николая Евтеевича. И только в прошлом году мне удалось получить не просто устные свидетельства, а документальные подтверждения из документов Разрядного приказа, хранящихся в фондах Российского государственного архива древних актов РГАДА о существовании и присутствии представителей Рода боярских детей – служилых людей Рода Мильшиных в четырёх древних крепостях нашего славного Отечества, нашей Святой Руси: Евтифейки Милшина в остроге Чернь – вотчине князя Михаила Ивановича Воротынского в 1622 году, что подтверждено столбцами, хранящимися в РГАДА, сыновей боярских стрельцов и казаков Мильшиных – двух Иванов и Игната в седом Карачеве – крепости на западном фланге Старой засечной черты в 1629 году, в Курске сына боярского Милшина и в крепости Хотмыжск Белгородской Засечной черты - стрельца Милшина Данилы и казаков Ивана, Михайлы и Сафрона Милшина Белгородского разряда в смотровых списках князя-воеводы гарнизона древнего Хотмыжска Семёна Никитича Болховского 1648 года.

Фото 2 Фрагмент «Чертежа засечных городов, сторож и станичных разъездов на степной украине Московского государства 16-17 веков». Беляев И. Д. "О сторожевой, станичной и полевой службе на Польской Украйне Московского государства, до царя Алексея Михайловича" - М. 1846.

Венёв, Тула, Чернь. Карачев - опорные пункты и крепости Старой засечной черты 1571 года. Хотмыжск, Белгород, Валуйки - опорные пункты новой Белгородской черты 1640 года

На фрагменте Чертежа засечных городов, сторож и станичных разъездов на степной украйне Московского государства 16-17 веков чётко обозначены Венёв, Тула, Чернь. Карачев - опорные пункты и крепости Старой засечной черты 1571 года, а также Хотмыжск, Белгород, Валуйки - опорные пункты новой Белгородской черты 1640 года…

Где находится место, в котором стоял на страже витязь Мильша и располагалась Засечная черта, которую держали казаки Мильшины, я в ту пору для себя не определил. Сейчас же я уже детально понимаю, где и как проходили Засечные черты Государства Российского в XVI-XVII веках на южных границах Государства Российского и в каких крепостях служили и защищали рубежи России служилые люди Мильшины.

А вот моя Горловка сейчас находится вблизи линии боевого соприкосновения и, вновь так сложилось, что находится на новой Засечной черте Российского Государства. И родина моего дедушки Евтея Захаровича Мильшина – самое большое и древнее казацкое и однодворческое село Никитское близ уже утраченной крепости Хотмыжска на Белгородчине тоже находится в настоящее время недалеко от линии боевого соприкосновения… Точно также, как и шахтёрские города Дзержинск и Селидово, в которых я учился в средних школах вплоть до уже далёкого выпускного 1975 года. Так сложилось, что здания моих донбасских школ стоят пустыми и разрушенными в Никитовке, Селидово, Дзержинске, разбита в щебень музыкальная школа в посёлке Гольма, в которую я пошёл в 1967 году, не знаю –цел ли детский садик в харьковской Балаклее, в который меня отвели родители в 1962 году ещё при Хрущёве…

Истекает кровью одиннадцатый год Донецк, мои Дзержинск, Никитовка и Горловка, другие многочисленные города и посёлки Донбасса. Слава Богу почти в целом состоянии удалось нашим воинам взять этой осенью Селидово, в котором я учился с третьего по седьмой класс средней школы №2.

Третий год кровит и стонет от обстрелов западной техникой и ракетами Белгород, Курск и Брянск, в напряжении ждёт очередных ударов ракетами и беспилотниками Крым... Вокруг Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской Лавры Святой Руси колобродят и хозяйничают попы стамбульского турецкого патриархата под верховенством проамериканского бывшего турецкого офицера. Такие вот дела… У нашего государства в силу новых исторических реалий появились новые Засечные черты, которые наша страна с невероятными усилиями, порою в странной и непонятной манере, пытается отодвинуть от своих исторических земель и промышленных центров, построенных потом и кровью многих поколений и ещё не до конца разваленных и проданных либералами-западниками и глобалистами, «ждунами» и «гражданами мира» с несколькими паспортами и заграничной недвижимостью, воздыхателями и поклонниками «золотого» миллиарда, которых полным-полно в высоких кабинетах, министерствах, СМИ, ВУЗах, учреждениях культуры нашей страны… На просторах родного Отечества вновь громыхает СВО после очередного похабного мира, который длился тридцать лет, пока мы реально строили «вожделенное» общество потребления западного ширпотреба и продвинутых демократических «ценностей», предавая самих себя и память наших дедов-прадедов…Но история Государства Российского показывает, что Засечные черты Отечества неизменно двигались вперёд, и я очень надеюсь, что эта традиция возобновится и Засечные черты России вновь начтут своё уверенное движение в правильном направлении.

Но вернёмся к истории фамилии и Рода Мильшиных. Фамилия Мильшин, как оказалось в результате моих многолетних исследований, распространена в России регионально, имеет давние корни и произошла от отчества славянского дохристианского имени (прозвища) Мильша, Милша, Мильча.

Фото 3 Фрагмент карты из книги Яковлева Алексея Ивановича «Засечная черта Московского государства в XVII веке

На фрагменте карты из книги Яковлева Алексея Ивановича «Засечная черта Московского государства в XVII веке» село Мильшино указано на карте населённых пунктов у Старой Засечной черты, оно находится прямо на степном берегу реки Осётр и расположено в 12 верстах на северо-запад от Венёва…

В Писцовой книге Тульского края XVI века (1587-1589) в описании стана Веркошского Тульского уезда указано: «За Петромъ за Казариновымъ сыномъ Хрущова дер. Милшина на р. Осетръ, а прежде была за Захарьемъ за Потемкинымъ…». А кто был владельцем деревни Милшина до Захария Потёмкина информации не имею. Но знаю, что по традиции в названии русских деревень и сёл частенько использовалась фамилия или отчество первопоселенцев либо название первой церкви, построенной в поселении. Именно первоначальная орфография написания без мягкого знака названия ещё деревни Милшина Веркошского стана Венёвского уезда Тульской губернии неожиданно для меня самого дала мощный толчок моим поискам носителей нашей фамилии в XVI-XVII веках, именно в этот период осуществлялось активное строительство Засечных черт Русского Государства.

Фото 4 Репродукция картины Максимильяна Преснякова «Засечная черта. Южный рубеж»

Село Мильшино (современное название) Веркошского стана Венёвского уезда Тульской губернии имело для устроителей и защитников засечной черты, а именно для детей боярских, стрельцов, казаков, строителей Засечной черты - "дъловцев" и лесных стражей стратегически выгодное географическое расположение:

1) Село расположено берегу реки Осётр, т.е. с тыла село имело естественную преграду и исключало неожиданное нападение с тыла неприятеля – крымско-татарских и ногайских отрядов;

2) Село располагалось недалеко от Каширского тракта (фактически северного участка знаменитого Муравского шляха из Крыма в Москву)

Фото 5 Увеличенный фрагмент карты из книги Яковлева Алексея Ивановича. «Засечная черта Московского государства в XVII веке»

На увеличенном фрагменте карты из книги Яковлева Алексея Ивановича «Засечная черта Московского государства в XVII веке: очерк из истории обороны южной окраины Московского государства», М., Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1916 можно детально рассмотреть названия и место расположения основных пунктов засечных черт Государства Российского. На карте хорошо видно, что там, где прошла двойная засечная черта – проломов и прорывов татарских и ногайских отрядов не было, зато правее нарисованы частые стрелки с хвостиками, указывающие места проломов в укреплениях Засечной черты, которые смогли проделать и через них прорваться к Москве нападавшие отряды степняков.

3) Удачное и относительно близкое расположение села Мильшино от охраняемых Картосеневских и Оленевских ворот в Веркошской засеке Большой Тульской засечной черты и Княжих ворот в Княжей засеке Венёвского участка засечной черты, что наглядно видно на увеличенном фрагменте карты Большой Засечной черты, из ставшей уже классической по истории Засечных черт Государства Российского, книги Яковлева.

Засечная черта состояла из лесных завалов – засек, укреплённых земляных валов, усиленных деревянными конструкциями и башнями, рвами, частоколами, надолбами. В засечную черту входили города-крепости с постоянными гарнизонами, «стоялые остроги» со сменными отрядами, опорные пункты. В оборонительную систему включались реки, леса, болота и глубокие овраги. На наиболее опасных направлениях устраивались два и более ряда укреплений.

Засечные черты в значительной степени укрепили охрану и защиту пограничных рубежей Русского государства, а также способствовали заселению южной лесостепной зоны и освоению новых территорий выходцами из русских земель.

Представители нашей фамилии Мильшиных, нашего Рода до сих пор проживают в казачьих сёлах и станицах от Брянска до казачьих сёл и станиц Донецкой, Луганской, Харьковской и Ростовской областей на берегах Северского Донца, Дона и Кубани вплоть до отрогов Седого Кавказа…

Фамилия Мильшин имеет в современной России несколько выраженных исторических центров распространения, в которых с давних пор изначально проживали и проживают до наших дней представители фамилии и Рода Мильшиных. Наиболее значимые:

1) Это территории Курской, Орловской, Воронежской губерний Российской империи. Наибольшее количество потомков стрельцов, казаков, рейтаров, в последствии однодворцев Мильшиных проживало достаточно компактно, прежде всего в районе Хотмыжской крепости Белгородской засечной черты (сёла Никитское (Тростянец), Солдатское (Покровское), Акуловка, Казачья Лисица) Лисичанской волости, Грайворонского (Хотмыжского) уезда Курской губернии. Сейчас это смежные территории Борисовского и Ракитянского района Белгородской области.

2) Территория дореволюционной Орловской губении. Потомки боярских детей: стрельцы, рейтары, казаки Мильшины проживали в районе крепости Карачев (сейчас Брянская область) и острога Хотимль, а также в селе Хотынец (сейчас населённые пункты Орловской области). Карачев один из древнейших русских городов Черниговского княжества (упоминается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописи 1146 годом), центр древнерусского Карачевского княжества. Располагался на важном стратегическом тракте Брянск – Карачев - Мценск. В 1250 году стал столицей Карачевского княжества. С 1408 года пребывал в составе Великого княжества Литовского княжества. Карачев вернулся в состав Русского государства в 1500 году. Карачев был сторожевым городом и прикрывал правое (западное крыло) Засечной черты со стороны Речи-Посполитой и с юга от Крымского ханства. с 1727 года — в составе Белгородской губернии), с 1778 года — уездный город Орловской губернии.

3) А самое первое упоминание фамилии Мильшин, которое мне пока удалось обнаружить в архиве РГАДА относится к 1622 году – в остроге Чернь, который входил в состав первой Большой засечной черты Русского государства. Сейчас Чернь – это посёлок, районный центр Тульской области, расположенный на юге области.

Представители нашей фамилии и в наше время проживают в Карачеве Брянской области, Хотынце Орловской области, в Курской области, в селах Никитское и Солдатское близ Хотмыжска в Белгородской области, в Харьковской области и в казачьих сёлах и станицах на берегах Северского Донца, Дона и Кубани…

Остановимся несколько подробнее на истории Черни и владельце этого острога –князе Михаиле Ивановиче Воротынском, поскольку этот населённый пункт в нашей истории играет важную роль.

«На Черни острог в Одоевском же уезде» упоминается в июле 1566 года в духовной грамоте князя М. И. Воротынского.

«Часть нашей вотчинки, которую государь пожаловал мне после опалы и которая прежде была у наших прародителей, моего деда, моего отца и до опалы у меня, – город Одоев, на Черни острог в Одоевском же уезде да город Новосиль - все эти города с посадами и со всеми уездами, с сёлами и с деревнями, со всеми землями, лесами и с всякими доходами я передаю сыну моему Ивану.» см. М.И. Воротынский. Духовная грамота (Перевод и комментарии М.А. Юрищева)

Позднее, как видно из описи 1632 года, Чернь была включена в число городов Белгородской линии и служила сборным пунктом для войск. Населен был острог служилыми людьми – детьми боярскими, городовыми казаками, стрельцами и пушкарями.

Как и большинство крепостей такого рода, Чернская крепость была деревянной, из остро заточенных бревен, поставленных в тын. Сохранилось описание крепости 1678 года: «Город Чернь построен на речке Чернь стоячим острогом. По городу 9 башень, в том числе 3 башни с проезжими воротами, 6 башень глухих». Перед стенами подобных крепостей, как правило, был ров, делались лесные завалы, разбрасывался «чеснок», т. е. делалось все это для того, чтобы затруднить продвижение татарской конницы. Остатки деревянной крепости с воротами, башнями и бойницами, существовали ещё в середине XVIII века.

Коротко напомню о роли князя-воеводы Михаила Ивановича Воротынского в истории Государства Российского.

Фото 6 Скульптурный портрет князя-воеводы Михаила Ивановича Воротынского на монументе «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Князь Михаил Иванович Воротынский из рода Рюриковичей в период 50-70-х годов XVI столетия был одним из лучших полководцев Московской Руси.

Согласно документам, князь Михаил Иванович Воротынский постоянно находился на ратной службе с 1543 года. Воевода Воротынский вырос на границе с Диким полем и прекрасно знал тактику и стратегию крымских набегов. Как выяснил историк С.Д. Веселовский: "В 1543 году он в Белёве, в 1544 году - наместник и воевода в Калуге, в 1545 году - в Ярославле, в 1550 году - наместник в Костроме, а затем в Коломне, в 1551 году - в Одоеве, в 1552 году - в Рязани и Коломне".

Настоящее боевое крещение Михаил Воротынский получил при взятии Казани в 1552 году. 30 сентября 1552 года воины большого полка под предводительством Воротынского захватили Арскую башню и проникли в крепость.

После взятия Казани Михаил Иванович Воротынский был включен в состав «ближней думы» царя, но по-прежнему оставался воеводой. Благодаря бдительности Воротынского, в 1553-1562 годах крымчаки ни разу не прорвались к центру государства.

В 1570 году Михаилу Воротынскому царём Иваном IV была поручена реорганизация сторожевой службы. Ему предстояло создать важнейший военный документ — первый русский устав сторожевой и пограничной службы.

По сути, Михаил Воротынский командовал основными русскими силами Засечной черты, посему ему и было доверено устройство новой системы охраны границы.

Князь подошел к делу обстоятельно и решил собрать на совет максимальное количество знающих людей, включая ветеранов «Засечной черты», хорошо знавших «Дикое поле».

Всего в январе 1571 года в Москве собралось около 2 тыс. человек, которые совещались до 26 февраля), после чего на 13 страницах вынесли свой «Приговор».

После полуторамесячной наряженной работы первый в истории России пограничный устав был одобрен и принят. «Лета 7079 Февраля в 16 день», документ, названный «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», был принят.

Придуманная князем Воротынским система обороны оказалась действенной и на много десятилетий обеспечила безопасность южных рубежей страны от набегов степняков.

В следующем 1572 году объединенные силы крымчаков, турок и ногайцев под командованием Девлет Гирея вновь двинулся на Русь, и опять ему противостояли пограничные рати во главе с князьями-воеводами Воротынским и Хворостининым. Решающая битва произошла около деревни Молоди, где уступающее по численности русское войско сумели наголову разгромить врага.

Перед стенами подобных крепостей, как правило, был ров, делались лесные завалы, разбрасывался «чеснок». Делалось всё это для того, чтобы затруднить продвижение татарской конницы. Высокий берег реки Чернь и овраг рядом с крепостью служили естественными укреплениями. Вокруг крепости располагались слободы Пушкарская, Казацкая, Стрелецкая, это самые старые улицы Черни.

Фото 7 Русский стрелец 17 века из альбома академика Ф.Г.Солнцева «Одежды Русского государства» 1869г.

Стрельцы в мирное время несли гарнизонную службу. Они стояли на караулах по стенам, башням и у городских ворот. Вооружение стрельца состояло из ручной пищали, бердыша и сабли. Городовые стрельцы обеспечивались денежным, хлебным и земельным жалованьем. Но основным источником существования стрельцов были земельные наделы.

Вторую категорию служилых людей, населявших Чернь, составляли казаки. Как и стрельцы, казаки были из вольных людей, находились в подчинении у казацкого головы, который и набирал их на службу. Жили казаки отдельной слободой и снабжались почти так же, как и стрельцы. В казачьих селах: Черноусово, Бортном, Полянах – находилось 119 казачьих дворов, а всего в уезде было 184 казачьих двора. За свою службу казаки наделялись землёй.

Казаки выполняли два основных элемента пограничной службы – несли сторожевую и станичную службу. Сторожа были разбросаны по всей территории уезда. Некоторые населённые пункты Чернского района до сих пор сохранили свои исторические названия – Сторожевое, Щетинино, Стреличка... Сторожа представляла из себя постоянную заставу, за которой закреплялось тридцать - пятьдесят верст степной границы.

Подвижные сторожевые станицы ставились ежегодно с 1 апреля до зимы, т. е. в самое опасное время. Станицы посылались поочередно сроком на две недели. Казаки должны были объезжать границы непрерывно. В случае появления врага, один отправлялся с вестью, а остальные продолжали наблюдение за врагом.

В 1632 г. Чернь вошла в число городов Белгородской сторожевой черты и служила сборным пунктом войск. В одной из описей воеводы Черни этих лет сказано: «На Черни голова, 60 человек стрельцов, 210 казаков, служат стрельцы пешую, а казаки конную службу, пушкарей 6 человек, затинщиков 9, казённый кузнец 1, воротник 1. Вооружение крепости состояло из 12 пушек различного калибра, медных и железных».

Фото 8 Дети боярские. Моё выступление перед юными читателями детской библиотеки Жуковского о верстании служилых людей в государстве Российском в XVII веке, 17 ноября 2024 года

«Дети боярские» - это отдельное служилое сословие не очень крупных землевладельцев, получивших свои земельные владения не просто так, а за обязательство военной службы.

И вот именно в столбцах острога Черни мне удалось обнаружить по состоянию на сегодняшний день самое первое упоминание нашего однофамильца-пращура Мильшина в документах фонда Разрядного приказа по Белгородскому столу в 1622 году – сына боярского Евтифейки Мильшина в «Столбцах 7130 года (1622 года)» в «Разборном списке чернянъ, детей боярскихъ, разбору князя Ивана Борятинского и дьяка Ив. Поздеева» РГАДА. Ф.210. оп.12, д.6д.

В Российском Государственном архиве древних актов любой гражданин России может ознакомиться с документами 400-летней давности на микрофильмах о представителях своего Рода.

Фото 9 Российский Государственный архив древних актов РГАДА, в котором можно ознакомиться с документами Разрядного приказа 400-летней давности

Возможно именно благодаря Евтифейке Мильшину и его имени, внесённому в «столбцы» фамилия Мильшин (6.1811) впоследствии попала в список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского Депутатского собрания Орловской губернии. Мне это было вдвойне приятно из-за того, что моего родного деда ветерана Первой мировой войны, который родом из села Никитского близ крепости Хотмыжска Белгородской засечной черты звали Евтей Захарович Мильшин. Это факт в очередной раз заставляет нас вспомнить о том, что в нашей жизни ничего просто так не происходит и не случается…См. «Столбцы Белгородского стола. Списки Чернянских детей боярских 7130 г.(1622 г.) при царствовании Михаила Фёдоровича».

Уже опираясь на эту информацию мне удалось обнаружить представителей фамилии (Рода) Мильшиных (Милшиных) стрельцов, рейтаров и казаков в «Смотренных списках смотра 1626 г. в Мценск; стольника и воеводы Ивана Иванова Бутурлина и Леонтия Агафоновича Извольского дворянъ и детей боярскихъ г.г. Белева, Болхова, Карачева, Мценска, Орла, Новосили, Черни, белевских и бобриковскихъ казаковъ» РГАДА ф.210, оп.122, д.13 в крепости одного из самых древних городов России - Карачеве.

Во многом современные автотрассы совпадают с проложенными многие столетия назад шляхами и трактами. Приблизительно аналогичными маршрутами соединялись и в XVII веке Венёв. Тула. Чернь, Карачев, Курск... Даже вотчина Князя Семёна Никитича Болховского тут присутствует и Чернь Михаила Ивановича Воротынского. А Хотмыжск с Белгородом располагаются южнее Курска…

И вполне себе легко представить ситуацию, что именно из Карачева и Черни дети боярские – стрельцы, рейтары и казаки Мильшины были отправлены потомками князя Михаила Ивановича Воротынского уже по указу государя Михаила Фёдоровича Романова на строительство и охрану новой крепости Хотмыжск на западном участке Белгородской засечной черты, датой строительства которой считается 1640 год. В Сметной книге Хотмыжска 1648-1649 г.г. значилось, что на строительство крепости Хотмыжск были направлены стрельцы и казаки из Москвы, Тулы и Курска. Поскольку мне удалось обнаружить фамилии стрельца и казака Мильшиных в смотренных списках Курска, а попасть из Карачева и Черни в Хотмыжеск минуя Курск достаточно сложно, так как Муравский шлях проходил и через Чернь, близ которой находился Карачев и через Курск и вблизи от села Мильшино на Венёвском участке Большой Тульской Засечной черты и недалече от крепости Хотмыжск Белгородской засечной черты, в чём легко убедиться, если взглянуть на карту «Чертежа городов, сторож и станичных разъездов на степной украине Московского государства» и на карту автотрассы М-2.

А затем уже после того как Белгородская засечная черта потеряла своё оборонное значение, казаки Мильшины, согласно указа царя Алексея Михайловича были отправлены по дозору на южные рубежи Государства вплоть до Изюмской черты и в станицы на берегах Северского Донца, Дона и до самой Кубани и предгорий Кавказа…

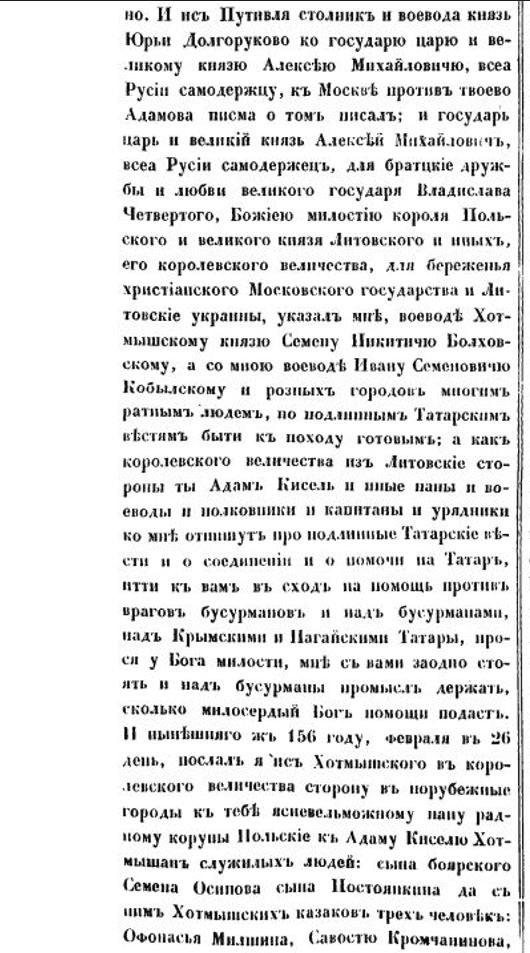

Имя первого Мильшина (Милшина) – казака Офанасия Милшина из Хотмыжска мне посчастливилось обнаружить в «Словаре древнерусских личных собственных имён» академика Н.М.Тупикова изданного в С-Петербурге в 1908 году в типографии П.Н. Скороходова. Задача составителя словаря была - привести и осветить истории и значения древне-русских нехристиянских (языческих дохристианских) личных собственных имён, сохранившихся в именах, отчествах и фамилиях русского и славянского населения Российской империи.

Смотри, например, репринтное издание «Словаря древне-русских собственных имён» Н.М.Тупикова, издание 1903 года, С-Петербург, типография Скороходова. Естественно, я нашёл в интернете и приобрёл это издание.

То есть автор привёл нашу фамилию – Мильшин (Милшин) как один из образцов дохристианских личных имён, отчеств и фамилий произошедших от дохристианского славянского имени Мильша. Это имя и сходные фамилии до сих пор сохранились у русских, сербов, поляков и балтийских славян сербских племён – мильчан и лужичей, о чём я написал в своей книге «Мильша. Засечная черта», приводя конкретные примеры. Благодаря этому упоминанию мне удалось найти текст охранной грамоты, выданной хотмыжским воеводой Семёном Никитичем Болховским хотмыжскому казаку Офанасию Милшину и двум его товарищам в адрес «радного польской коруны» Адама Киселя 26 февраля 1648 года для ведения разведки против татарских и ногайских отрядов на сопредельных территориях Речи Посполитой, в тот год ещё лояльной Московскому Царству и нейтральной по отношению к крымским татарам и ногайцам. Очень интересно было прочитать эту грамоту спустя 376 лет - в феврале 2024 года…

Вот и Вам, дорогие Читатели предоставляю возможность окунуться в атмосферу середины XVII века… см. "Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией." - СПб., 1863-1892. Т. 3 : 1638-1657 / [под ред. Н. Костомарова]. - 1861. Может и Вам удастся обнаружить в этом фундаментальном издании представителей Вашего Рода и фамилии.

Фото 12 Увеличенный фрагмент текста Охранной грамоты 26 февраля 1648 года, выданной хотмыжским воеводой князем Семёном Никитичем Болховским "радному коруны Польскiе" Адаму Киселю с указанием фамилий сына боярского Семена Осипова сына Постоянкина и хотмышских казаков Офонасия Милшина, Савостя Кромчанинова и Петра Сколозубова для осуществления разведки на прилегающих территориях Речи Посполитой о перемещениях татарских и ногайских посланников в Речи Посполитой и их отрядов

Благодаря этому изданию теперь у меня появилась возможность хранить текст Охранной грамоты 26 февраля 1648 года, выданной хотмыжским воеводой князем Семёном никитичем Болховским "раднику польской круны" Адаму Киселю с указанием фамилий сына боярского Семена Осипова сына Постоянкина и хотмышских казаков Офонасия Милшина, Савостя Кромчанинова и Петра Скалозубова для осуществления разведки на прилегающих территориях Речи Посполитой о перемещениях татарских и ногайских посланников в Речи Посполитой и их отрядов…

Считаю важным подробнее рассказать об участниках этого исторического эпизода, в котором принимал участие хотмыжский казак Офонасий Милшин.

Князь Семён Никитич Болховский — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича. Рюрикович в XXIII колене, из княжеского рода Болховских.

А современный Хотмыжск и весь Грайворонский район Белгородской области как и другие районы и населённые пункты Белгородской, Курской, Брянской областей России сейчас вновь оказались на Засечной черте Государства Российского и им постоянно прилетают с территории Дикого Поля постоянные кровавые «подарки» от бывших украинных черкасов, которых белгородские и хотмыжские казаки спасали в далёком XVII столетии от их «ясновельможных» панов, которые драли с них три шкуры и лишали их даже возможности молиться свободно своему православному Богу и Пресвятой Богородице на родном языке…

Фото 13 Фото памятника с фамилиями погибших на ВОВ односельчан в селе Никитском Борисовского района Белгородской области

Фото 14 Фото мемориальных досок с фамилиями сельчан Никитского

Фамилия «Мильшин» девять раз значится на памятной стеле монумента сельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной в селе Никитском Борисовского района и двенадцать раз на стеле аналогичного памятника в соседнем селе Солдатском (Покровском) Ракитнянского района Белгородской области.

Фото 15 Фото памятника и мемориальных досок с фамилиями погибших на фронтах ВОВ односельчан из села Солдатского Ракитнянского района Белгородской области

Именно столько наших однофамильцев погибло на фронтах Великой Отечественной. И это только Мильшиных, призванных в 1941 году в этих древних казачьих и однодворческих сёлах Белгородчины…

А ещё мне было очень приятно и трепетно найти в смотровых списках Белгородского стола по Хотмыжску XVII века фамилии предков односельчан из Никитского – Мильшиных, Лунёвых, Евсюковых, Серковых, Земляных, Тишаковых, Васильцовых, а также из Солдатского - Мильшиных, Третьяковых и Поповых, которые представлены на обелисках и памятных досках памятников воинам-односельчанам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

В смотровых списках Разрядного приказа за август 1649 года (документ из фондов РГАДА 210 фонд-опись 6д, дело 68) обнаружил казаков : Михайла Милшина, Ивана Милшина и Сафрона Милшина – «на меринке с карабином» или пищалью. В списке стрельцов крепости Хотмыжск нашёл стрельца Данилу Милшина «о палаш (?), на мерине с мушкетом».

Фото 16 В перечне стрельцов Хотмыжска фигурирует Данила Милшин «о палаш... на мерине с мушкетом»

В начале официальной части списков фигурирует воевода князь Семён Никитич Болховской, под руководством которого и проводился указанный смотр.

Фото 17 В начале смотрового списка указана фамилия князя-воеводы Хотмыжска Семёна Никитича Болховского

Причём, когда с сыном рассматривали современный «яндексовские» карты сёл Никитского и Солдатского (Покровского), в которых с первой половины XVII проживали стрельцы, казаки, рейтары, а затем однодворцы и казаки с одними и теми же фамилиями на протяжении вот уже почти четырёх веков улицы и концы сёл сохранили, несмотря на смены общественных формаций Государства Русского, свои исторические названия на протяжении многих веков.

Только послушайте, как звучат названия улиц и «концов» старинных казацких и однодворческих сёл нашего исторического Белгородского края, в которых выделялись «дачи» для служилых людей Хотмыжской крепости, о которых я упомянул в своём рассказе:

Никитское: Клинок, Куток, Серёдка, Конец, Маяки… Мильшины жили по Серёдке и в Кутке.

Солдатское (Покровское) : Мильшинка, Третьяковка, Мезиковка, Липовка, Лазаревка, Балки…

Сразу всем понятно, где жили многие годы тому назад Мильшины, Мезиковы. Третьяковы, Лазаревы, Липовы.

Эти названия сохранялись веками!...

Мой родной дед по отцу Евтей, будучи ещё холостым оказался по воле судьбы в австрийском плену. Довелось ему хлебнуть тягот австрийского плена, в который он попал в результате «великого отступления» русских войск в Галиции в июне 1915 года будучи 25-летним новобранцем, не нюхавшим пороха войны, по факту малоопытным необстрелянным солдатом только прибывшем из сибирской глубинки Российской Империи. Их маршевая рота, наспех сколоченная в запасном батальоне и состоявшая почти полностью из необстрелянных новобранцев, следовавшая в сторону фронта с неполным боекомплектом, была обстреляна жестоким продолжительным артогнём противника и оказалась в большом котле, охваченном глубокими фланговыми прорывами немцев.

Смурные голодные однообразные лагерные будни, постоянные унижения, жестокие побои, поборы немецких и австрийских надсмотрщиков, отобравших относительно новое обмундирование, новые шинели у русских солдат, укравших во время редкой банной процедуры даже понравившуюся обувь… Ближе к концу войны соседские австрийские бауэеры стали всё чаще брать за небольшую «арендную плату» здоровых молодых пленных у лагерной администрации. Высокий, рукастый работящий Евтей приглянулся одному из австрийских хозяев и тому удалось договориться о долгой «аренде» сметливого работящего парня. В скорости Евтей освоил несколько специальностей и стал незаменимым помощником австрийского бауэра. Более того, старшая дочь бауэра стала заглядываться на рослого симпатичного парня. Однако весной 1918 года после заключения Брест-Литовского сепаратного мирного договора Евтей «своим ходом» где на крыше товарного вагона, а где пешком через территории бывшей Российской империи, охваченные огнём Гражданской войны добрался до своей родной белгородской земли, до своего Никитского уже охваченный жаром сыпного тифа. Его чудом выходила, после полугодовой болезни, сестра и племянница. А ведь, по большому счёту холостой русский парень в далёкой Австрии чувствовал себя вполне комфортно. Можно сказать, имел все предпосылки успешно устроить свою личную жизнь на благополучной чужбине. А современные релоканты. Воспитанные в «лучших традициях потребительского общества» готовы многое отдать, лишь бы оказаться хоть тушкой, хоть чучелом на вожделенном благополучном «передовом» Западе. А дед Евтей рвался на пылающую Родину… Разные у людей ценности… Дед годы войны трудился конюхом в колхозном табуне молодняка, растил коней для Красной Армии. Мой отец Николай Евтеевич Мильшин будучи мальчишкой в годы Великой Отечественной помогал ему.

В последствии закончил Новосибирское командное ордена Жукова общевойсковое училище. Отец, его братья и мои двоюродные братья, можно сказать, выросли на конях.

На фронтах Великой Отечественной полегли в боях смертью храбрых – мой двоюродный дед пехотинец Василий Захарович Мильшин – на Ленинградском фронте осенью 1941 года и три двоюродных дяди. Сыновья Егора Захаровича Мильшина – красноармеец Иван Егорович, пулемётчик Фёдор Егорович Мильшины погибли в августе 1943 с разницей в три дня в первых наступательных боях на Курско-Орловской дуге в переломном августе 1943 года, а младший Пётр Егорович Мильшин – в боях на днепровском плацдарме в районе Францевки Днепропетровской области в ноябре 1943 года…Их родные братья Николай и Митрофан геройски прошли всю Великую Отечественную. Николай защищал Сталинград, завершил войну в Кенигсберге, получив тяжелейшее ранение, а Митрофан – в Германии.

Мои родные дядья – старшие братья отца Дмитрий и Михаил отвоевали всю Великую Отчественную (а Дмитрий ещё и Финскую). Дмитрий воевал в Заполярье на легендарных полуостровах Рыбачий и Средний, где советские войска не отдали врагу за три года жесточайших боевых действий ни пяди родной земли. Закончил войну на земле соседней Норвегии. Михаил в 1942 году закончил экстерном Омское военное училище и воевал в Красное Армии и Войске Польском. Закончил войну в Чехии в звании поручик Войск Польского.

Мой отец служил артиллеристом, а после хрущёвских «реформ» оказался в вонкомате на Донбассе. До пенсии занимался подготовкой и призывом на службу молодого поколения защитников Родины. Я должен был продолжить воинскую линию в семье. Но при поступлении в Военно-медицинскую академию имени Кирова меня забраковали на медкомиссии. Я поступил в ЛИТМО на оборонную специальность и до развала Союза работал ведущим инженером направления в оборонной промышленности в специализированном ЦКБ.

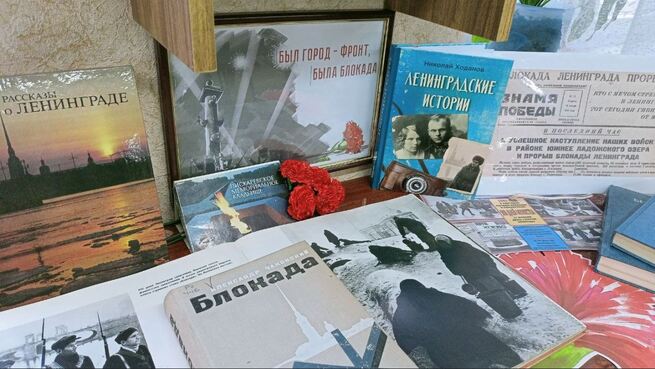

Приложил голову и руки к созданию прицелов и тренажёров вертолётов Ми-24, Ми-24 Р, Ми-28 Н, принимал непосредственное участив в разработке прицелов и приборов управления для комплексов ПТУР «Хризантема» и «Корнет», которые в настоящее время во многом определяют возможности наших сухопутный войск, исполняющих свой ратный долг в рамках СВО. Ветеран оборонной промышленности, писатель. Публикуюсь в печатных и электронных СМИ, пишу книги под псевдонимом (Николай Ходанов). Псевдоним «Ходанов» выбрал в честь деда по маме Ходанова Василия Егоровича, участника Великой Отечественной и войны с Империалистической Японией, умершего от ран и болезней в новосибирском госпитале вскорости после окончания войны, в роду которого после Великой Отечественной не осталось носителей фамилии по мужской линии.

Написал и издал три книги «Мильша. Засечная черта» - история Рода и фамилии Мильшиных, «Ленинградские истории» - о героях и защитниках Ленинграда, «Дети гор» - о поколении 70-80х годов прошлого века построивших БАМ, работавших в ССО и ударных комсомольских стройках СССР, запустивших «Энергию» и «Буран», а в начале 90-х бездарно и безропотно позволившем разрушить Советский Союз, построенный потом и кровью нескольких поколений нашего народа…

Мои двоюродные братья – сыновья моряка, с честью воевавшего в годы войны в Заполярье на полуостровах Рыбачий и Средний Дмитрия Евтеевича Мильшина отслужили – старший Сергей в РВСН на Дальнем Востоке, младший Виктор – в Монголии, в автобате.

А как не вспомнить в год 80-летнего юбилея Великой Победы о нашем дальнем сородиче лейтенанте-артиллеристе Иване Макаровиче Мильшине, 18.07.1913 г.р., уроженце села Никитского Акулинского сельсовета Борисовского района Белгородской области, призванного в РККА в 1935 г.. начало службы в 6 ГАП 6 танковой дивизии. В первые дни войны 22.06.1941 г. – лейтенант Мильшин начальник артснабжения 98 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона оказался в огне жестоких боёв за Брестскую крепость (ЦАМО, учётно-послужная картотека. Шкаф 25, ящик 16) см. https://brest-fortress.by/images/KnigaPamjat/2024-uchastniki-oborony-kreposti-sudby-kotoryh-neizvestny.pdf . О судьбе его, как и многих его однополчанах до наших дней ничего не известно. А его жена Мильшина Варвара Андреевна, попавшая в лапы фашистам, была расстреляна вместе с другими жёнами красных командиров в 1942 году в Шебринском лесу близ деревни Подлесье Тельминского сельсовета Брестской области.

Помним о Мильшине Валентине Антоновиче, Гвардии капитане, командире кавалерийского эскадрона, 1915 г.р., уроженце слободы Кременная Ворошиловградской области. Призван 19.08.1941 г. Серговским ГВК Ворошиловградской обл. Зам. Командира 106 артполка, 11 гвардейской казачьей кавалерийской дивизии 5 казачьего корпуса Закавказского Фронта СГВ гв.капитан Мильшин В.А. награждён орденом Красная Звезда 22.12.1942 года приказ №: 1/н от: 22.12.1942 Издан: 11 гв. кд 5 гв. кк СГВ Закавказского фронта.

После служил в 106 отдельном арт.парк 11 гвардейской казачьей дивизии 5 гв. казачьего кавалерийского корпуса.

Командир эскадрона 30 гвардейского кавалерийского полка 9 гв. кавалерийской дивизии Валентин Антонович Мильшин погиб смертью храбрых в бою 09.10.1944г. Похоронен в Венгрии недалеко от Дебрецена, варм. Хайду, с. Хайдусобосло, церковная ограда. Жена Мильшина Татьяна Ивановна, Кременской р-н Ворошиловградская обл. Ищу его прямых потомков. Уже давно ищу фотографию Героя для Книги Памяти Рода, которую готовлю к печати к 80-летию Великой Победы.

Славные казачьи традиции Рода Мильшиных продолжает своей жизнью и своим творчеством писатель Сергей Геннадиевич Мильшин – сын моей троюродной сестры. Белгородский писатель Сергей Мильшин – казак, член Союза писателей России, Союза писателей маринистов и баталистов, Совета Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Сергей Геннадьевич Мильшин родился в Узбекистане, детство провёл в Новосибирской области. С 1992 года живёт в Белгороде. Окончил Белгородский государственный университет, по образованию филолог.

В 1987–1989 гг. служил в Афганистане рядовым в мотострелковых войсках. После армии работал котельщиком на ООО «Сернокислотный завод», стропальщиком на ОАО «Стройматериалы», корреспондентом газет «Белгородские известия», «Буровик Газпрома». Основной в творчестве писателя является военно-патриотическая тема. Мильшин – автор книг «Тяжёлый Афган», «Атаман», «Пластуны», «Тишка», «И была война», «День всех святых», «Ворота Сурожского моря», «День всех святых», «Азов. Поход на Кубань», «Азов. За други своя». Лауреат Международного литературного конкурса «О казаках замолвите слово», дипломант литературного конкурса Министерства обороны РФ «Твои, Россия, сыновья!», литературного конкурса ФСБ России за 2018 год.

Сергей вместе с супругой Светланой вырастили троих достойных сыновей. Все трое служили в российской армии. Отец Сергея проживает на родине предков – в Хотмыжске.

Славный продолжатель воинских традиций Рода Мильшин Михаил Юрьевич родился 10 октября 1995 года в городе Карачеве Брянской области. Окончил среднюю школу им. А.М. Горького города Карачева Брянской области. По окончании 9-ти классов переехал в город Орел и поступил в Орловский автодорожный техникум №9 по специальности «Автомеханик». На 1-м курсе обучения посещал Орловскую кадетскую школу, вступил в ряды казаков, принял присягу. Присвоено казачье звание вахмистр.

Занимался в военно-патриотическом клубе «Десантник» города Орла, совершил свой первый прыжок с парашютом. Узнал о знаменитом 45-м полке специального назначения ВДВ, куда и стремился попасть на срочную службу.

4 июня 2014 года призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в 45-й отдельной Гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде ВДВ специального назначения. После полугода срочной службы заключил контракт и остался служить. Вскоре Мильшину Михаилу Юрьевичу было присвоено звание сержанта. Приказом командующего воздушно-десантными войсками Шаманова В. от 10 июля 2015 года № 196 награжден знаком отличия «За отличие» №03027.

В 2016 году была его первая командировка в Сирийскую арабскую республику, из которой он вернулся с государственной наградой – медалью «За отвагу». В 2017 году Михаил поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное Ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени Генерала Армии В. Ф. Маргелова, где успешно обучался профессии военного переводчика со знанием арабского и английского языка. 9 мая 2018 года, будучи курсантом первого курса РВВДКУ им. Маргелова В. Ф. Михаил принимал участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В январе 2020 года состоялась вторая командировка в САР.

22 июня 2020 года уехал в третью командировку в Сирийскую Арабскую республику. 18 августа 2020 года при выполнении боевого задания Гвардии сержант Мильшин Михаил был сильно ранен в результате подрыва самодельного взрывного устройства. От полученных ранений 6 сентября 2020 года скончался в госпитале им. Н.Н. Бурденко города Москвы. 9 сентября 2020 года с почестями похоронен на военной аллее Новогражданского кладбища города Рязани.

2 сентября 2020 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ о награждении Гвардии сержанта Мильшина Михаила орденом Мужества.

Год назад в нашем семейном архиве появилось фото моего дальнего родственника, потомка хотмыжских стрельцов и казаков - прапорщика ВДВ в отставке (76ВДД Псков), ветерана боевых действий в Чечне, на Северном Кавказе Анатолия Петровича Мильшина. Находясь в отставке Анатолий Петрович постоянно на протяжении многих лет занимается с мальчишками и девчонками в районном Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

А в течении последних трёх неспокойных лет казак Анатолий Петрович Мильшин в казачьем ополчении. в территориальной обороне родной Белгородской области занимается в прямом смысле слова своим профессиональным ремеслом – защищает рубежи Родины, как его пращуры на знаменитых исторических местах, где пролегала четыре столетия назад Белгородская засечная черта и стояла Хотмыжская крепость на крутых живописных берегах Ворсклы недалече от знаменитого Муравского шляха.

Дед Анатолия Петровича - рядовой Никифор Максимович погиб 23 февраля 1945 года в Будапеште, в тяжёлых боях изгнав неприятеля из отчих земель…

Фото 37 Помним, гордимся

Дед по мирной своей профессии был ветеринаром – врачевал коней и коров на земле предков, которые на протяжении жизни шестнадцати поколений Мильшиных проживали и проживают в старейшем и крупнейшем казачьем и однодворческом селе Никитское (Обыхожий Колодезь, Тростянец) в окрестностях старой крепости Хотмыжск Белгородской засечной черты. Село упоминается в документах с 1643 года, а основано было в 1640 году в то же время, когда строилась Хотмыжская крепость Белгородской черты. А Хотмыжская крепость в свою очередь строилась на месте старинного хотмыжского городища на крутых брегах Ворсклы, которое для строительства крепости было облюбовано русичами ещё в далёком VIII веке.

Анатолий Петрович награждён в декабре 2023 года медалью «Участник СВО».

Анатолий Петрович Мильшин - прапорщик ВДВ в отставке, потомственный казак, внук героя Великой Отечественной Никифора Максимовича и матери-героини Анастасии Игнатьевны - прямой потомок хотмыжских стрельцов и казаков Мильшиных вновь на боевом посту, как и многие тысячи его боевых товарищей...

Примечательный факт - сарафанный однодворческий комплект бабушки Анатолия Петровича хранится в Белгородском музее неродной культуры. А бабушка получила этот уникальный сарафан из рук своей прабабушки в самом большом и старом казачьем и однодворческом селе Борисовского района Белгородской области близ древней крепости Хотмыжск - Никитском…

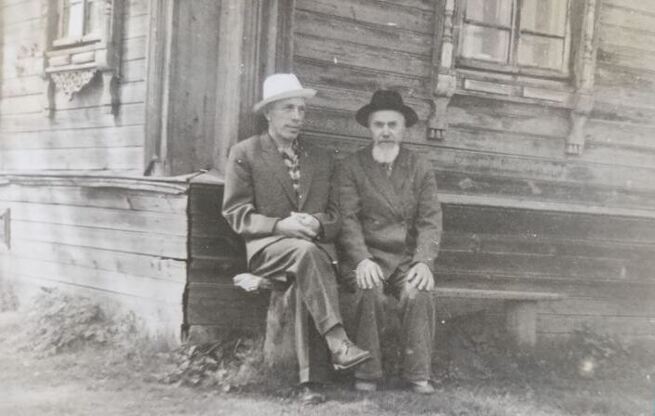

Потомок Хотмыжских казаков-однодворцев мой родной дед Мильшин Евтей Захарович создал крепкую семью с казачкой Домной Ефимовной Серниковой из рода стародубских казаков Робского куреня Топальской сотни Стародубского полка в селе Легостаево на берегу Берди в Западной Сибири.

В семье моего деда Евтея Захровича было пятеро детей.

В семействе старшего брата Егора Захаровича было шестеро детей.

В семье у третьего брата Василия Захаровича Мильшина и Степаниды Афанасьевны тоже было шестеро детей. К величайшему сожалению, даже фотографии Василия Захаровича, погибшего осенью 1941 года на Ленинградском фронте в семье не сохранилось, и в архиве министерства обороны фотография красноармейца не сохранилась...

Семьи у однодворцев и хотмыжских казаков были, как правило, многочисленными. У моего деда Евтея было восемь внуков, а у меня – два. К великому сожалению, мы утратили эту важнейшую семейную традицию многодетных семей… А зря, весьма зря! На государство надейся, а сам не плошай!…

Бабушка Домна была казачкой. Её отец Ефим Серников был потомком стародубских казаков Робского куреня Топальской сотни Стародубского полка). Сотником Топальской сотни, кстати, был родной дед нашего великого драматурга и писателя Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Я кратко рассказал только о нескольких Героях – членах Рода служивых людей России Мильшиных.

Что касается особенностей культуры казаков и однодворцев центрально-чернозёмной зоны России, а точнее Белгородской, Курской, Орловской областей, связанных с традиционной одеждой и песенным творчеством, смотри в моей первой книге «Мильша. Засечная черта»-М. Издательский дом «ИздатНик», 2022. -360 с.

Прошло почти 400 лет с той поры, когда наши предки строили крепость Хотмыжск на Белгородской Засечной черте, а Суджа. хотмыжск, Белгород, Харьков и десятки древних русских городов и сотни населённых пунктов вновь оказались на линии боевого соприкосновения, на новой Засечной черте Государства Российского… Пора решительно двигать Засечные черты государства Российского в правильном, привычном для русского человека направлении!!!

Более подробная информация, собранная мной на протяжении двух последних десятилетий о перечисленных мной выше и многих других достойных потомках славного рода служилых людей государства Российского XVII века Мильшиных появится в моей четвёртой книге «Служилые люди России Мильшины» фактически книги Памяти Рода Мильшиных, которую я готовлю к печати к 80-той годовщине Победы Нашего Народа в Великой Отечественной войне.

Традиции Рода служилых людей Государства Российского, Рода стрельцов и казаков Мильшиных продолжаются!

Борисовка (районный центр, в котором расположены древняя крепость Хотмыжск и древнее казачье село Никитское) 22 июня 2021 года, четыре часа утра. В Почётном карауле у Памятника погибшим в Великой Отечественной войне стоят юнармейцы- воспитанники Анатолия Петровича Мильшина, потомки славных казачьих родов стрельцов и казаков Белгородской засечной черты...

С праздником Защитников Отечества поздравляю всех причастных и членов их семейств!!!

Слава Роду!

Быть Добру!!!

Оценили 179 человек

415 кармы