Шигалин Г. И. Военная экономика в первую мировую войну. — М.: Воениздат, 1956.

http://militera.lib.ru/research/shigalin_gi/index.html

ГЛАВА 7.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

4. СОКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАВКИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Характерной особенностью функционирования русской промышленности во время войны являлось сокращение выплавки черных и цветных металлов и добычи каменного угля и нефти.

В России до войны производство черных металлов значительно увеличилось, но потребление так быстро расширялось, что выплавка чугуна и стали не поспевала за спросом на них. Вследствие этого значительная часть металла ввозилась из-за границы.

Во время войны черная металлургия России значительно сократилась. Годовое производство черных металлов, составлявшее в довоенное время 4,6 млн. т чугуна и 4,4 млн. т стали, сократилось в 1917 г. на 35–32%.

Такое значительное падение производства чугуна и стали обусловливается потерей Польского района и падением производительности труда на оставшихся заводах. Россия уже в начале войны лишилась значительного количества металлургических заводов в Польше, производство которых составляло по отношению к общему производству металлов в стране свыше 9% по чугуну и 11% по железу и стали. Производительность труда, снижаясь из года в год, в 1917 г. составила 40,3% по отношению к 1913 г. Падение производительности труда произошло [154] вследствие деквалификации рабочих, падения реальной заработной платы и ухудшения состояния оборудования металлургических заводов.

На металлургической промышленности отрицательно сказались и затруднения в области снабжения заводов топливом, коксом и железной рудой. Так, уполномоченный председателя особого совещания по обороне по Уральскому району в октябре 1916 г. сообщал, что «Златоустовский и Кусинский казенные горные заводы вследствие недостатка кокса находятся под угрозой остановки чугунолитейного производства»{97}. Он же в марте 1917 г. телеграфировал, что в «Тагильском округе за недостатком южного кокса и антрацита остановлена выплавка меди, сокращено производство в чугунолитейной и возможно будет прекращена выплавка снарядной стали»{98}. Управление военного воздушного флота 26 февраля 1917 г. сообщало особому совещанию по обороне, что «вследствие недостатка в топливе, приостановлена работа на заводах, выполняющих заказы по авиации и воздухоплаванию: Южно-Русского Общества для выделки и продажи соли, на котором изготовляется едкий натр и водород, Общества Русских Трубопрокатных заводов (Екатеринослав), на котором изготовляются стальные трубы для аэропланов»{99}.

Вследствие мобилизации рабочих и острого недостатка железной руды и топлива заводы южной металлургии уже в первый год войны вынуждены были ограничить выплавку металла. К марту 1915 г. на юге России остановилось 18 печей. Часть действующих печей работала только на 30% своей производственной мощности{100}.

Положение уральской металлургии было еще более тяжелым. До войны на Урале насчитывалось 122 доменные печи. В 1915 г. из этого числа действовали только 66. Из остального количества 13 печей ремонтировались, 17 были вполне готовы, но не пущены в действие и 26 домен находились на бездействующих заводах{101}. [155]

Металлический голод в стране особенной остроты достиг осенью 1916 г. В то время потребность в металле составляла: на непосредственные военные нужды — 80,9 млн. пудов и на государственные нужды, связанные с обеспечением потребностей войны (для путей сообщения и почтово-телеграфных нужд), — 96,6 млн. пудов{102}. В общем на военные нужды требовалось 177,5 млн. пудов, что составляло около трех четвертей всего производства черного металла в 1916 г. А для промышленности, не выполнявшей военные заказы, и сельского хозяйства оставалось крайне незначительное количество черного металла.

По цветным металлам Россия до войны находилась в большой зависимости от мирового рынка. Добыча меди в 1913 г. составляла 33,7 тыс. т, а внутреннее потребление равнялось 39,7 тыс. т. Следовательно, потребность внутреннего рынка удовлетворялась собственной медью на 85%. Во время войны потребность в меди выросла, а выплавка внутри страны уже в 1916 г. уменьшилась до 20,8 тыс. т, что было вызвано затруднениями в снабжении медеплавильных заводов сырьем и топливом, взрывчатыми веществами и серной кислотой для электролиза, недостатком рабочих и сокращением импорта заграничного оборудования. В результате импорт меди увеличился с 600 т в 1913 г. до 5640 т в 1916 г.

С другими цветными металлами положение было еще хуже. Потребность внутреннего рынка в цинке еще до войны на 2/3 покрывалась за счет импорта, а потребность в свинце — на 97%. Алюминий и никель совершенно не производились внутри страны, и потребность в них покрывалась исключительно за счет импорта.

Таким образом, несмотря на большую потребность страны в металле, выплавка черных и цветных металлов во время войны значительно сократилась.

В связи с сокращением металлургического производства был создан аппарат главного уполномоченного особого совещания по обороне по делам металлургической промышленности, а при нем комитет по распределению металлов — «Расмеко». Роль местных органов по снабжению металлами выполняли районные уполномоченные председателя особого совещания по обороне, которые [156] в отношении снабжения металлами руководствовались указаниями главного уполномоченного по металлам.

Важнейшей задачей уполномоченных по металлоснабжению являлось устранение причин, отрицательно влиявших на производительность металлургических заводов. Однако они были не в состоянии этого сделать. Мероприятия, которые разрабатывались ими, сводились в конечном счете к обеспечению максимальных прибылей капиталистов. Рабочие же не только не поддерживали этих мероприятий, но и вели под руководством большевиков напряженную борьбу против войны, боролись за поражение царского правительства в войне, за превращение войны империалистической в войну гражданскую. Это было одной из важнейших причин провала различного рода «мероприятий» по поднятию производительности труда на заводах в годы первой мировой войны.

Органы металлоснабжения занимались главным образом распределением металла в пределах установленных норм. Кроме того, были введены предельные цены на металл — мероприятие, не имевшее существенного значения в условиях недостатка черных и цветных металлов.

Для устранения металлического голода нужны были мероприятия, обеспечивающие развитие металлургической промышленности. Но ни царское, ни Временное буржуазное правительства, действовавшие на военных поставках в интересах обогащения капиталистов, не могли изменить положение металлургической промышленности в лучшую сторону. Регламентирование металлоснабжения в основном свелось к распределению дефицитного металла в соответствии с интересами крупных предпринимателей — поставщиков военной продукции.

5. СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ

Топливная база дореволюционной России была чрезвычайно узкой, каменного угля добывалось немного. В 1913 г. добыча угля составила всего лишь 36 млн. т при расходе 43,5 млн. т. Поэтому топливный баланс России сводился с дефицитом, и страна еще до войны переживала топливные затруднения. Промышленность, размещенная в Петербурге и в Прибалтике, работала на импортном английском угле. Каменного угля в 1913 г. было ввезено 474 млн. пудов при собственном производстве [157] 2073,7 млн. пудов{103}. Таким образом, ввоз угля составил около 22% внутреннего производства. Столь значительный ввоз иностранного угля объясняется отдаленностью промышленности Северо-Западного района от Донбасса, вследствие чего иностранный уголь, несмотря на фрахты и пошлины, обходился для потреблявших его предприятий значительно дешевле, чем уголь Донбасса.

Во время войны положение с топливом в России было крайне тяжелое. Уже в начале войны возник топливный кризис, который длился все военные годы.

Война вызвала значительное усиление спроса на топливо со стороны железнодорожного транспорта, увеличившего его потребление на 7 млн. т (сравнительно с 1913 г. в переводе на уголь). Увеличились потребности мобилизованной промышленности. Однако производственные возможности каменноугольной индустрии не соответствовали повышенному спросу на топливо.

В обострении топливного кризиса большую роль также сыграло резкое сокращение ввоза английского угля. Ввоз каменного угля составил в 1915 г. только 40 тыс. пудов, или 8,5% по сравнению с 1913 г., а в 1916 г. — 60,7 тыс. пудов, то есть 13% ввоза 1913 года{104}.

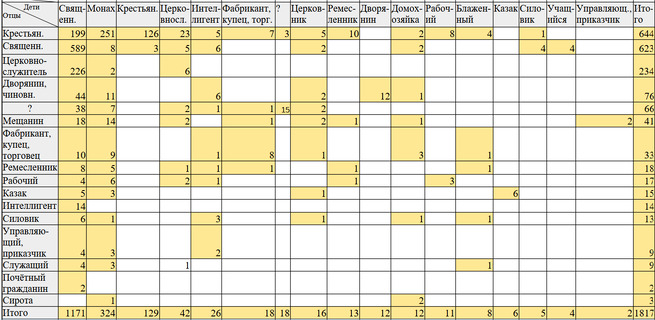

Состояние каменноугольной промышленности России в годы войны характеризуется данными табл. 20{105}.

ТАБЛИЦА 20

Значительное сокращение добычи угля по сравнению с 1913 г. объясняется потерей Домбровского угольного бассейна, который до войны давал около 7 млн. т угля. Потеря этого бассейна лишь частично была восполнена ростом добычи угля в других районах страны. Донецкий бассейн, дававший до войны 25,2 млн. т угля, в 1916 г. [158] довел добычу до 28,6 млн. т; в 1917 г. добыча угля упала и составила 24,8 млн. т.

Увеличение добычи угля в остальных бассейнах не могло устранить общее тяжелое положение с топливом в стране.

В Подмосковном бассейне добыча угля возросла с 300 тыс. т в 1913 г. до 704 тыс. т в 1917 г. Под влиянием усиленного спроса возникли многочисленные мелкие шахты, за счет которых главным образом и происходил рост производства.

Добыча угля на Урале возросла с 1,2 млн. т в 1913 г. до 1,6 млн. тв 1917 г. Этому способствовало возникновение перед войной и во время войны нескольких новых шахт, большинство которых вело добычу угля открытым способом.

В Западной Сибири (Кузнецкий бассейн) добыча угля вследствие отдаленности бассейна от промышленных центров к началу войны не достигла значительных размеров. Во время войны добыча угля в этом бассейне увеличилась с 876 тыс. т до 1 394 тыс. т, то есть на 64%. Это объясняется тем, что наиболее крупные копи в начале войны имели большой производственный резерв (их нагрузка не превышала 60%), а также вступлением в эксплуатацию нескольких новых шахт.

Добыча угля в Восточной Сибири (Черемховский бассейн) возросла с 470 тыс. т в 1913 г. до 1245 тыс. т в 1917 г.

В остальных районах (Туркестан, Кавказ) добывалось незначительное количество угля, который шел на удовлетворение лишь местных потребностей.

Особенной остроты топливный кризис достиг к концу 1916 г. и началу 1917 г. Особое совещание по обороне вынуждено было констатировать 1 февраля 1917 г., что «положение дела снабжения заводов топливом подлежит признать критическим и внушающим серьезные опасения...» и что «...необходимо считаться с предстоящим сокращением деятельности или даже временным закрытием некоторых обслуживающих оборону заводов»{106}.

Уполномоченный особого совещания по обороне по Харьковскому району сообщал о том, что металлургическая [159] промышленность района была полностью парализована вследствие недостатка сырья, продовольствия и топлива. В сентябре 1917 г. он телеграфировал, что Керченский металлургический завод, вырабатывавший ежемесячно до 500 тыс. пудов железа, прекратил свою деятельность из-за отсутствия топлива{107}. В октябре он же сообщал, что «вследствие недополучения топлива Таганрогский металлургический завод остановил производство»{108}.

Если из-за отсутствия топлива останавливались заводы, расположенные рядом с Донбассом, то положение с топливом в отдаленных от него районах было еще более тяжелым.

Топливный кризис особенно остро отозвался на Московском и Петроградском районах — основных центрах производства предметов военного снабжения.

В Петроградский район в сентябре 1915 г. прибыло лишь 65% назначенного по наряду топлива, а в октябре поступление угля уменьшилось до 49%{109}. В результате крупные заводы остались без топлива.

Москва оказалась в еще более худшем положении. В сентябре 1915 г. она получила всего лишь 26% заявленного потребителями топлива, в октябре несколько больше — до 40%. А всего за два месяца прибыло в Москву около Уз потребного количества{110}. Такое же тяжелое положение с топливом было и в последующем, 1916 и 1917 гг.

В условиях топливного кризиса возросшее потребление топлива транспортом могло быть удовлетворено лишь за счет промышленности и других потребителей.

Потребление топлива железными дорогами и промышленностью в 1913 и 1916 гг. характеризуется данными табл. 21{111}. [160]

ТАБЛИЦА 21

Таким образом, суммарный рост потребления топлива железнодорожным транспортом и промышленностью в 1916 г. сократился против 1913 г. на 6,02 млн. т условного топлива, или на 11,2%. Между тем расход топлива железными дорогами возрос за это время на 37,5%, а потребление промышленности, наоборот, уменьшилось на 28%. Отсюда видно, что промышленность, сократившая свое потребление на 11 млн. т условного топлива, не только приняла на себя всю тяжесть общего сокращения топливного бюджета, но и вынуждена была поступиться в пользу железных дорог.

Промышленность испытала в годы войны не только сокращение потребления топлива, но и деминерализацию его. Об этом ярко свидетельствуют данные табл. 22{112}.

ТАБЛИЦА 22

Анализ приведенных данных показывает, что качественная природа топлива, используемого железнодорожным [161] транспортом, за рассматриваемый период не изменилась. Между тем промышленность сократила расход угля в два раза и значительно увеличила потребление дров.

1917 г. вследствие общего расстройства народного хозяйства прошел под знаком ухудшения топливоснабжения; потребление топлива промышленностью сократилось, она израсходовала в этом году только 1657 тыс. т, на 40% меньше, чем в 1916 г.

Во время войны остро стоял вопрос обеспечения угольной промышленности рабочими, особенно в Донбассе и на Урале. В угольной промышленности пришлось использовать труд военнопленных, беженцев, арестантов и т. д.

Ко времени февральской буржуазно-демократической революции число рабочих в каменноугольной промышленности Донбасса возросло на 73%, а производительность труда упала на 35,6%, то есть больше, чем на одну треть. Во втором квартале 1917 г. производительность труда понизилась на 40%, а в третьем — на 45%. Основной причиной падения производительности труда являлось уменьшение числа квалифицированных рабочих. Ухудшилось также состояние оборудования вследствие его изношенности, снабжение взрывчатыми веществами, крепежным лесом и металлами. Резко упала реальная заработная плата, ухудшилось положение рабочих. Крайне обострилась классовая борьба.

Каменноугольная промышленность во время войны находилась в состоянии упадка. Созданное в августе 1915 г. особое совещание по топливу оказалось неспособным не только увеличить производительность топливной промышленности, но и более или менее удовлетворительно распределить топливо. В результате топливный кризис все более усиливался и промышленность была поставлена в крайне тяжелое положение.

Метод «регулирования» снабжения каменным углем, который применялся царским правительством, заключался в разрешительной системе перевозок. Разрешения на перевозку топлива выдавались в порядке очереди, в зависимости от значения потребителей, которые были разбиты на пять групп. Деление потребителей топлива на привилегированных и на непривилегированных неблагоприятно отражалось на последних. [162]

Разрешительная система перевозок не затрагивала свободы коммерческих отношений между поставщиками и потребителями угля. По-прежнему существовала частная продажа топлива, которая находилась в противоречии с существовавшей системой вывоза. Потребители получали разрешение на вывоз топлива, но это не обеспечивало получения необходимого им количества угля. Владельцы каменноугольных копей сознательно заявляли к отправке меньше, чем было назначено по наряду для вывоза. Вследствие этого в апреле 1915 г. был установлен принцип выдачи принудительных нарядов по особым реквизиционным ценам, что придавало им характер реквизиции топлива.

В связи с существованием свободы сделок на топливо нередко проводились комбинации с купленным углем. Владельцы рудников заключали договоры на суммы, превышающие производственные возможности копей, в расчете на то, что вагонов будет подано меньше. Потребители же стремились завысить свою потребность. В итоге особое совещание по топливу выдавало наряды на количество вагонов, превышающее действительную потребность в них. Разница между действительной и фактической потребностью в вагонах открывала широкие возможности для их перепродажи. Такая возможность спекуляции вагонами в корне подрывала разрешительную систему перевозок.

Вследствие этого в конце 1916 г. правительство попыталось провести общую реквизицию каменноугольного топлива. Совет министров предоставил председателю особого совещания по топливу право объявлять продажу твердого и жидкого минерального топлива исключительным правом казны и определять цены, по которым топливо должно отпускаться потребителям. Однако этот проект «общей реквизиции» топлива не был осуществлен из-за протеста торгово-промышленных организаций. Таким образом, царское правительство вынуждено было оставить в силе обанкротившуюся разрешительную систему перевозок.

В августе 1917 г. была введена монополия на донецкое топливо, которое считалось поступившим в распоряжение государства с прекращением всех договоров на его поставку, с возвратом авансов и задатков покупателям, с запретом заклада топлива и каких-либо сделок с [163] ним. Однако введенная Временным буржуазным правительством монополия на каменный уголь Донецкого бассейна не могла изменить положения. В условиях топливного кризиса, принявшего в 1917 г. катастрофические размеры, нужна была не только монополия на продажу угля, но и национализация каменноугольной промышленности. В. И. Ленин беспощадно разоблачал антинародную сущность этой буржуазной монополии. Он писал, что угольная промышленность бесстыдно управляется грабителями народа, угольными королями, которые идут на прямой саботаж, на порчу оборудования и остановку производства в борьбе против революционного рабочего класса, подымавшегося на социалистическую революцию. И против них ровно ничего не делалось, кроме старых, реакционно-бюрократических совещаний «пополам», поровну от рабочих и от разбойников угольного синдиката. В. И. Ленин указывал, что нужны были такие революционно-демократические меры, как установление «...единственно реального контроля снизу, через союз служащих, через рабочих, путем террора по отношению к губящим страну и останавливающим производство углепромышленникам!»{113}

6. СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Во время войны чрезвычайно возросла потребность в нефти. Между тем добыча ее в Европе сократилась с 12,6 млн. т в 1913 г. до 7,7 млн. т в 1918 г.

Добыча нефти в России, составлявшая в 1913 г. 9225 тыс. т, в 1914 г. сократилась до 9017 тыс. т. В последующие два года добыча нефти несколько увеличилась и составила: в 1915 г. — 9315 тыс. т, в 1916 г. — 9872 тыс. т{114}.

Добыча нефти во время войны носила хищнический характер; использовались в основном довоенные производственные возможности. Новые же подготовительные работы и бурение сильно сократились. Это свидетельствует об уменьшении капиталовложений в нефтяную индустрию и ее деградации.

Главными причинами падения бурения является недостаток материалов и машин и нежелание капиталистов [164] вкладывать новые капиталы в это дело, как не приносящее максимальную прибыль немедленно. В последнюю треть 1917 г. нефтепромышленники намеренно свертывали бурение из-за боязни национализации нефтяной промышленности.

Спрос на нефть со стороны армии, флота, железных дорог и промышленности значительно превзошел размеры довоенного потребления. Поэтому, несмотря на прекращение экспорта нефтепродуктов за границу, нефть в России во время войны являлась таким же дефицитным продуктом, как и уголь. Правительство под давлением потребителей нефтепродуктов оказалось вынужденным вмешаться в стихию нефтяного рынка.

Однако в этой области царское правительство не пошло дальше установления на бумаге твердых цен, которые являлись слишком слабым средством регулирования, поскольку процесс производства и распределения нефти оставался в руках нефтепромышленников. С твердыми ценами никто серьезно не считался. Тем не менее нефтепромышленники стали пугать правительство, говоря, что твердая цена на нефть приведет к сокращению производства. Орган нефтепромышленников журнал «Нефтяное дело» указывал на две возможности: или правительству и потребителю придется переплачивать на ценах несколько миллионов рублей, но зато они получат больше нефти, или ограничить прибыль («обуздать аппетиты»), но при этом уменьшится добыча нефти. Припугнув возможностью падения добычи нефти, журнал «Нефтяное дело» рекомендовал значительно повысить цены на нефть.

Правительство, установив твердую цену на нефть, одновременно сделало все, чтобы не уменьшить прибыли капиталистов-нефтяников. С этой целью была повышена цена для потребителя, сделана надбавка за перекачку нефти, за склад продавца и за моторные качества, хотя такого рода качества не означали особого свойства нефти, так как всякая натуральная нефть горит в моторе. Так проводилось «регулирование» цен на нефть, таким способом осуществлялось получение сверхприбылей нефтепромышленниками.

Несмотря на то, что установленные правительством твердые цены приносили значительную прибыль капиталистам-нефтяникам, потребители нефти при закупке ее [165] по твердым ценам встречали затруднения. Особое совещание по топливу установило в апреле 1916 г. реквизиционные цены на жидкое топливо. Однако и эти цены на практике обходились.

Следовательно, политика твердых цен на нефть не дала положительных результатов. Поэтому в июне 1916 г. была введена система распределения нефти и нефтяных продуктов в порядке преимущественного удовлетворения потребителей, связанных с работой на военное ведомство, и установлена разрешительная система перевозок нефти.

В общем мероприятия царского правительства по «регулированию» нефтяного рынка не соответствовали создавшемуся положению в области производства. Нужно было установить монополию продажи нефти и нефтепродуктов. Но это существенное мероприятие не было осуществлено царским правительством, оберегавшим интересы нефтепромышленников.

После февральской буржуазно-демократической революции положение с нефтью осталось без изменения, хотя саботаж нефтепромышленников вызывал необходимость национализации нефтяной промышленности, которая уже была подготовлена к этому предшествующим развитием капитализма. «Пара нефтяных королей, — писал В. И. Ленин, — вот кто ворочает миллионами и сотнями миллионов, занимаясь стрижкой купонов, собиранием сказочных прибылей с «дела», уже организованного фактически, технически, общественно в общегосударственных размерах, уже ведомого сотнями и тысячами служащих, инженеров и т. д. Национализация нефтяной промышленности возможна сразу и обязательна для революционно-демократического государства, особенно когда оно переживает величайший кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать народный труд и увеличивать производство топлива»{115}. [166]

Примечания.

{97} ЦВИА, д. № 421–53, л. 69.

{98} ЦВИА, д. № 421–835, лл. 489–494.

{99} ЦВИА, д. № 421–850, л. 6.

{100} «Промышленность и торговля» № 10, 1916, Железный рынок за весь 1915 г.

{101} «Горнозаводское дело» № 32–33, 1915, К вопросу о недостатке металлов.

{102} Народное хозяйство в 1916 г., вып. VII, стр. 121,

{103} Народное хозяйство в 1916 г., вып. VII, стр. 65 и 228.

{104} Там же, стр. 228–229.

{105} Война и топливо 1914–1917 гг., Госвоениздат, 1930, стр. 26 и 31.

{106} Журнал особого совещания по обороне, № 14, 1 февраля 1917 г.

{107} ЦВИА, д. 420–371, л. 17.

{108} Там же, л. 19.

{109} Ленинградское отделение Центроархива, справка № 686, архив министерства торговли и промышленности.

{110} Очерки по истории Октябрьской революции, Госиздат, 1927. Статья А. Сидорова, Влияние империалистической войны на экономику России, стр. 109:

{111} В. И. Фролов. Добыча и потребление топлива в России до войны и в настоящее время, изд. ВСНХ, 1919, стр. 29.

{112} Война и топливо 1914–1917 гг., Госвоениздат, 1930, стр. 16.

{113} В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 313.

{114} Война и топливо 1914 — -1917 гг., Госвоениздат, 1930, стр. 94.

{115} В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 312.

Оценили 7 человек

14 кармы