Смерть Владислава IV спутала карты всем участникам конфликта, названного в Речи Посполитой «козацкой войной». Шляхта никак не могла определиться, кому из претендентов на престол отдать предпочтение. У почившего монарха было два единокровных брата Карл и Ян Казимир, которые не прочь были наследовать корону. Однако, ни тот, ни другой не обладали необходимой для правителя харизмой. Первый, вроцлавский епископ, до сих пор предпочитал жизнь затворника. Карл ни с кем он не умел ладить - молчаливый, недоступный, скупой, он никого не привлекал к себе.

Его поддерживали сторонники сближения с Австрией, а также шведы, которых раздражали амбиции старшего брата епископа, оспаривавшего у королевы Кристины право на престол (эта заморочка в польско-шведских отношениях возникла из-за давней ссоры в семействе Ваза). Что касается второго соискателя короны, то о нём в Варшаве мало кто мог сказать доброе слово. Высокомерный, необщительный Ян-Казимир с детства мечтал о короне и когда осознал, что из отцовского наследства ему досталась лишь дырка от бублика, то предпочёл польской службе европейские скитания. Воевал, шпионил на иезуитов, сидел в тюрьме и даже носил кардинальскую шапку… Везде не прижился. В конце концов, принц вернулся на родину, но всем своим видом показывал, что всё тут для него чужое и опостылевшее. Его союзниками в борьбе за престол были сторонники французской партии во главе с королевой и противники магнатского беспредела (к ним относили и козаков Хмельницкого).

Бескоролевье устраивало великопольское ясновельможное панство, поскольку оно не позволяло оперативно потушить пожар на Польской украине. Чрезмерно усилившиеся при Владиславе кланы русской знати несли огромные потери от козацкого беспредела и это снижало их шансы в борьбе за влияние на будущего короля.

Хмельницкий, с одной стороны, радовался анархии в столице, но, с другой стороны, столкнулся с проблемой «Как обуздать козацкую вольницу?». Первоначальный курс на всеобщее народное восстание превратил всю территорию Малой Руси в огромный костер, в котором сгорало не только панское господство, но и общественное благополучие. Разорённые территории не могли прокормить десятки тысяч разбушевавшихся селян, и чтобы сохранить это «революционное» войско гетман вынужден был продвигаться на запад.

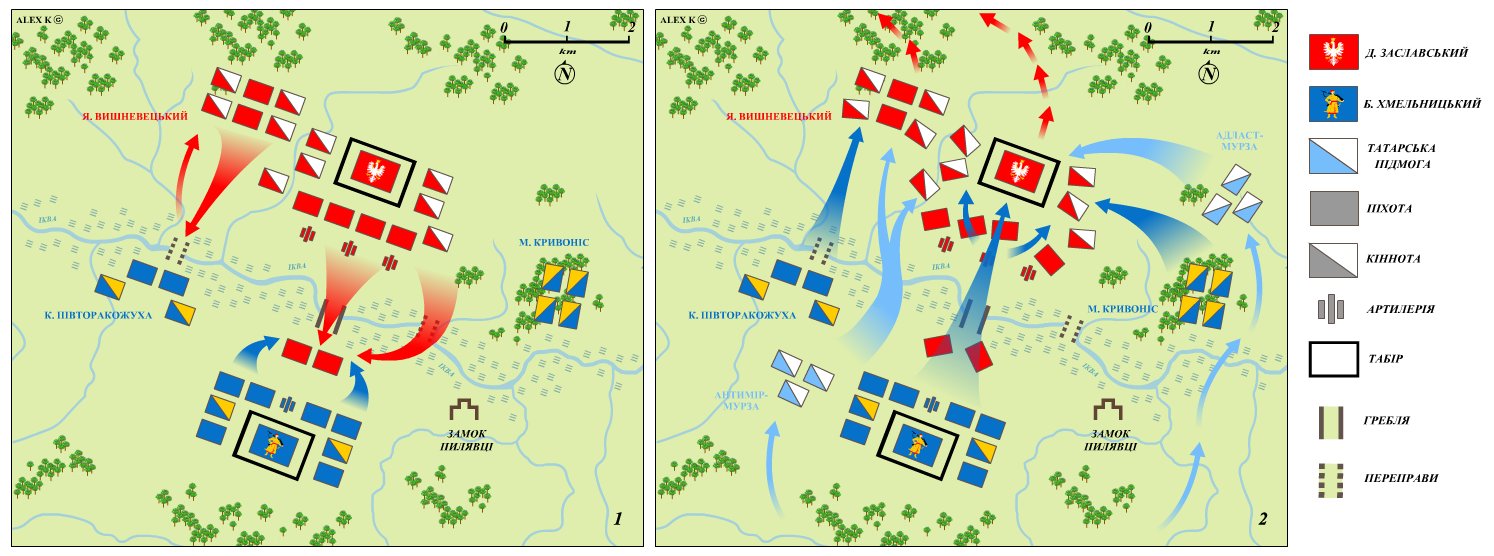

Угроза вторжения козацкой орды в Подолье и Галичину вынудила русских магнатов объединиться и сформировать огромную частную армию, насчитывающую до 30 000 воинов (а со слугами и обозом – до 100 000 человек). Спонсорам сей кампании не удалось договориться о том кому из них можно было доверить командование. После долгих споров предпочли единоначалию коллективное предводительство.

Карательное войско возглавили: сандомирский воевода Доминик Заславский (за изнеженность и любовь к роскоши прозванный «периной»); коронный подчаший Николай Остророг (учёность и начитанность принесла ему кличку «латина» – из-за латинского языка, на котором писалось большинство научных книг того времени); коронный хорунжий Александр Конецпольский (совсем молодой человек, заслуживший прозвище «дитина» – «ребёнок»). В помощь «триумвирату» Варшава снарядила несколько тысяч коронных жолнеров и аж 32 комиссара с полномочиями «военных советников».

Современник сего безобразия поэт Самуил Твардовский высказался: «Вместо трёх теперь появилось 35 вождей – этого было достаточно, чтобы проиграть не одну битву, а 35 битв…»

Сильной стороной Богдана было, то что он всегда серьёзно относился к противнику. Пёстрая армия магнатов обладала всеми необходимыми ресурсами для победы в сражении. Особенно гетмана беспокоила их панцирная конница, способная за счёт быстроты и натиска разметать повстанческую армию по полю боя, превратив её в лёгкую добычу для наёмной пехоты, закалённой в сражениях 30-летней войны.

Чтобы рассчитывать на успех, нужны были татары. Не вовремя хан отозвал Тугай-Бея в Перекопские степи! Решил, что «синица в руке лучше, чем журавль в небе» и после лёгких побед, принёсших ему немалое богатство, окопался в Крыму. Невдомёк косоглазому, что шляхта после разгрома козаков взыщет с него за все «подвиги» аскеров.

Хмельницкий отправляет гонцов в Бахчисарай с наказом любой ценой вернуть крымцев назад.

Миссия была практически невыполнимой. Ислам –Гирей и так испортил отношения с султаном Ибрагимом, когда вместо военной экспедиции на Крит отправил орду в набег на Польскую украину. Ещё одна оплошность и трон придётся поменять на ссылку в Родосском захолустье, а может и вообще помереть от удушья в шёлковой петле.

На гетманское счастье, в Стамбуле произошел переворот и малахольного правителя удавили собственные сановники. Новый султан Мехмед был совсем ещё ребёнком, поэтому судьбу Империи решали заговорщики, опирающиеся на янычарский корпус. Его командир, Бекташ-ага, фактически возглавил новый Диван. Старому генералу было понятно, что в Критской войне татары неважные помощники (на лошади крепостную стену не покоришь!), а вот их совместный с козаками натиск на Польшу может разрушить планы по созданию антиосманской коалиции в Европе, выведя из игры одну из главных стран-участниц. Он разрешает Гирею поддержать Хмельницкого новым набегом и просит его содействовать всем гетманским политическим начинаниям по автономии Малой Руси, справедливо полагая, что рано или поздно козаки будут просить о покровительстве падишаха, поскольку Польша и Русское государство вряд ли будут считаться с самобытным устоем их жизни. Османская империя, напротив, не станет принуждать православных менять веру и сложившийся порядок бытия. Пусть платят налоги и участвуют в грядущих войнах во славу султана – этого с них достаточно!

Султанская каторга (галера) быстро доставила гонцов визиря в порт суматошной Кафы, а оттуда они направились по разным дорогам. Один в столичный Бахчисарай, а другой в пограничный Перекоп, чтобы передать привет Тугай-Бею от Мурад-аги и вручить ему подарок для русского гетмана – дервишские чётки из ста деревянных бусин. Иногда вещи воздействуют на человека сильнее россыпи слов на бумаге!

Ислам-Гирей без промедления направил на помощь Хмельницкому гвардию Тугай-Бея (всего 4000 всадников). Если бы он поступил иначе и затянул приготовления, то наверняка осложнил бы положение козаков и кто знает на чьей стороне оказалась бы Фортуна.

В начале сентября 1648 года театр военных действий переместился на северное Подолье. Противники выдвинулись к Константиновскому замку, расположенному на пересечении дорог из Великопольских земель на Украину. Польская армия усилилась частными хоругвями Иеремии Вишневецкого и стремилась дать бой козакам до их воссоединения с татарами. Хмельницкий, в ожидании Тугай-Бея, встал лагерем на высоком берегу реки Иква у Пилявецкого замка. Припозднившиеся поляки оказались в невыгодном положении на противоположном берегу среди холмов и болот. Их попытки наладить переправу через Икву провалились. Возникшая пауза не пошла на пользу огромному разношёрстному войску. Военачальники заспорили, солдаты запили, обозники измучались в поисках фуража. Все устали от тесноты и неопределённости.

Гетман Хмельницкий, прознав, что татар прибудет совсем немного, решил действовать на опережение. Ему надо было убедить врага в том, что сам хан со всей ордой пришёл к нему на помощь. Богдан приказал встретить Тугай-Бея пушечной пальбой и большим шумом, продолжавшимися целую ночь. 22 сентября (нового стиля) 1648 года, во вторник, повстанцы и татары организовали психическую атаку: вдоль берега реки скакали отряды крымцев, сотрясая окрестности криками, прославляющими Аллаха. Массовку подкрепили ряженными козаками, которые и так мало, чем отличались от раскосых союзников.

В польском стане началась паника. Лагерь гудел словно растревоженный улей. Поначалу решили предпринять атаку и навязать мятежникам бой у переправы. В ответ пропустили атаку полков Кривоноса. Еле отбились, укрывшись за импровизированной стеной из обозных повозок.

Командующие и самые авторитетные полковники польского войска по окончании боя, не сходя с коней, учинили военную раду. Они решили отступать к Константинову, чтобы там перестроить полки и сполна использовать атакующие преимущества панцирных козаков и гусар. Почти всю ночь выстраивали вагенбург (передвижную крепость из телег и повозок), но общее дело сгубила трусость и жадность Доминика Заславского, который предпочел отделиться от общих сил, чтобы спасти себя и имущество. Бегство одного из вождей произвело тягостное впечатление на оставшихся. Их охватил страх; послышался лозунг «спасайся, кто может!» Целые хоругви бросали свои посты и пускались наутёк. Даже бесстрашный князь Вишневецкий предпочел позорное бегство татарскому плену.

Утром 23 сентября 1648 года козаки обнаружили польский лагерь почти опустевшим. Вместо огромной шляхетской армии за стенами нестройного вагенбурга держали оборону королевские гвардейцы (наёмная пехота «немецкого» образца) во главе с полковником Самуилом Осинским. Силы были слишком неравны. Почти все пехотинцы полегли на поле боя, презрев смерть, но сохранив честь.

Расправившись с неуступчивыми «немцами», козаки и татары приступили к дележу трофеев.

Никогда - ни прежде, ни после - не доставалась им так легко столь огромная добыча. Одних возов, окованных железом, именуемых «скарбниками», оказалось несколько тысяч. В лагере нашли и гетманскую булаву, позолоченную и украшенную дорогими камнями. После Пилявиц казаки ходили в богатых польских уборах; а золотых, серебряных вещей и посуды они набрали столько, что за дешевую цену продавали их «целые вороха» киевским и другим ближним купцам.

Художник - Йозеф фон Брандт, картина "Обоз запорожцев"

Львиная доля из сей добычи досталась «любостяжательному» Богдану, всегда проявлявшему слабость к наживе.

После Желтых вод и Корсуня, заняв снова свое Суботовское поместье и Чигиринский двор, он теперь отправил туда, судя по легендам современников, несколько бочек, наполненных серебром, часть которых велел закопать в потаенных местах. Но еще важнее богатства было то высокое значение, которое троекратный победитель поляков получил теперь в глазах не только своего народа, но и всех соседей.

Когда на третий день после бегства поляков под Пилявцы прибыла орда с калгой-султаном (первым министром ханского двора), казалось, что Польше было не под силу более бороться с могущественным казацким гетманом. У нее не было готового войска, и дорога в самое сердце ее, то есть в Варшаву, была открыта. Хмельницкий вместе с татарами действительно двинулся в ту сторону; но по дороге к столице надлежало овладеть Львовом и Замостьем.

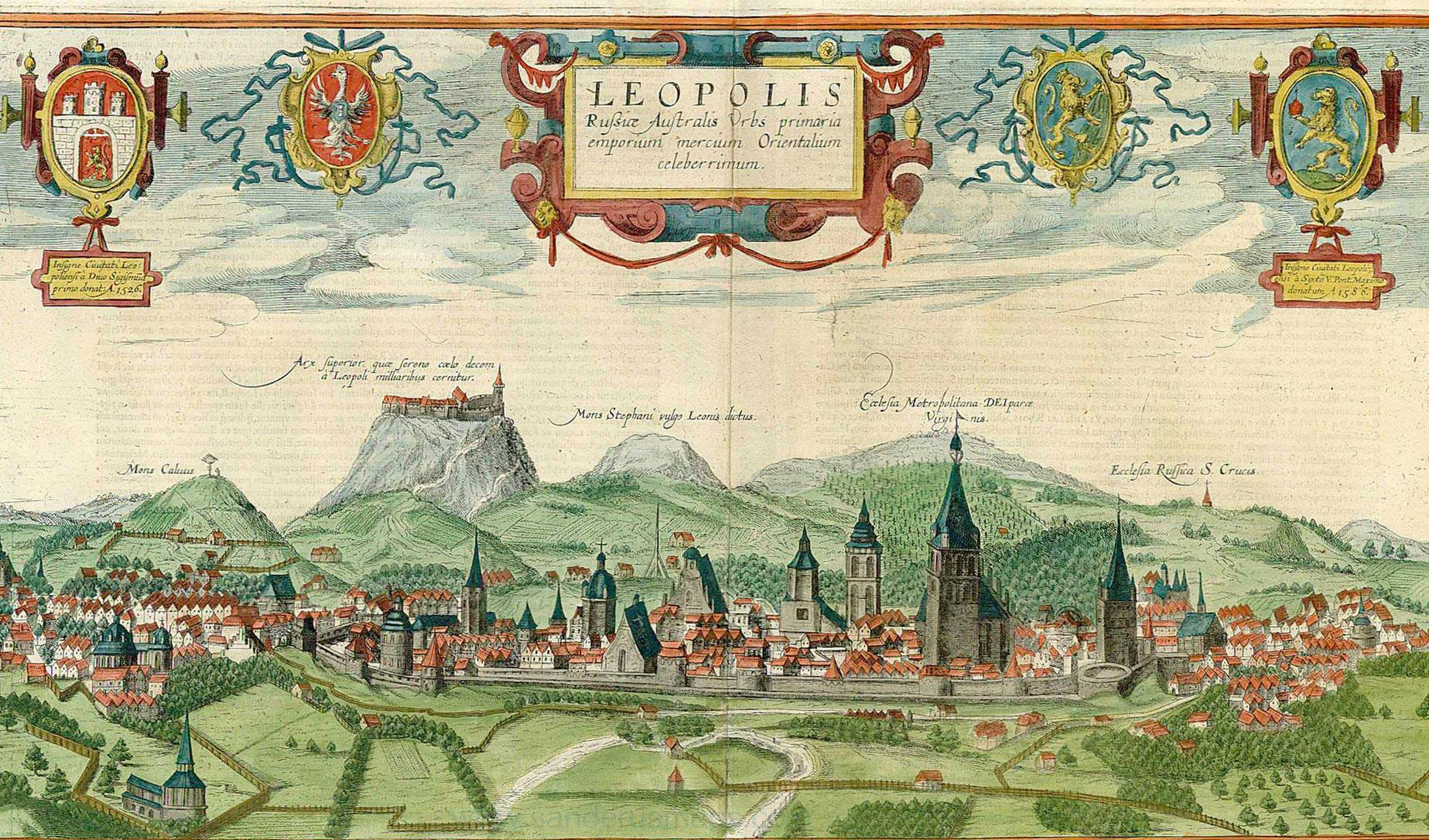

Поход на Львов для Хмельницкого носил символический характер. Дело в том, что для людей того времени этот город не был руским (а тем более украинским). У границ Львова начиналась собственно Польша. Богдан, угрожая львовянам как бы сигнализировал шляхте, что с ним шутки плохи – надо договариваться.

Львовский советник Иоганн Альнпек писал о тогдашнем Львове: «Это город в достаточном количестве поставляет польском королевству разные шелковые ткани, ковры и пахучие корни. Здесь есть все, что только нужно для человеческого употребления, к тому же здесь несопоставимо низкие цены на продукты, что привлекает в город множество людей разных национальностей …» Львов считался наибольшим складом вина в Европе. Вина греческие, кипрские, сицилийские, испанские, которые тогда имели собирательное название мальвазии, тысячами бочек складировались на Рынке и в других местах. Затем вино расходилось по странам Европы и Востока. Тогдашний летописец отмечает, что любой львовянин: купец, врач, аптекарь или ремесленник, или торгует мальвазией или шинкует мальвазию.

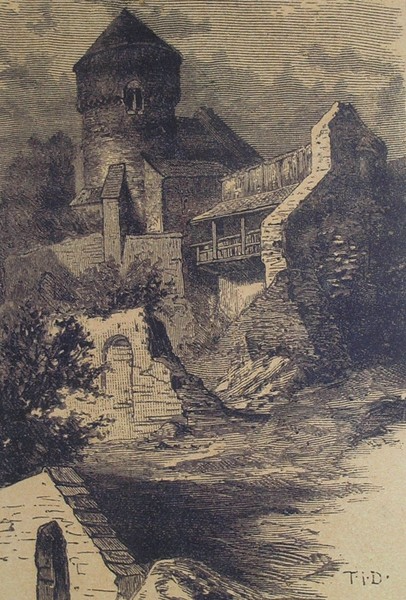

В конце сентября 1648 года по Львову распространилась новость о пилявской катастрофе. Это было позорное поражение. Горожане не хотели верить ужасным вестям, но поток оборванных солдат и беженцев, устремившихся под защиту крепостных стен, развеял все их сомнения. Магистрат пытался получить объяснения от Доминика Заславского, появившегося ненадолго в городе, но тому не хватило мужества ответить за свой провал. Князь поспешил укрыться в собственных владениях (точно зная, что Богдан их обойдёт стороной). Отдуваться за полный провал под Пилявцами пришлось учёному Остророгу. Он был настолько растерян и подавлен, что все присутствующие поняли – на него надежды мало. Совсем было приуныли. Вовремя подоспел неугомонный Иеремия Вишневецкий и заразительными речами обнадёжил львовян. Те приободрились и собрали военный совет в костеле отцов Францисканцев возле Низкого замка.

Когда военачальники собрались обсудить план обороны города, то в храме появилась благородная армянка Екатерина Слоновская и положила к ногам князя Вишневецкого фамильное серебро. Женщина, со слезами на глазах, просила его, чтобы он возглавил армию и спас страну. Все присутствующие обратили взгляды на Иеремию, ожидая от него согласия. Однако, князь отказался нарушить субординацию и заявил, что готов подчиниться Остророгу, которому сейм доверил командование. После долгих споров и уговоров Вишневецкого наделили всей полнотой военной власти. Это решение вызвало энтузиазм в домах горожан. На следующий день, они стали жертвовать свои богатства на укрепление крепостных стен и вооружение гарнизона.

За неделю львовяне собрали денег и ценностей на сумму 1,3 миллиона злотых, или около четверти миллиона дукатов. Столь огромных средств вполне бы хватило для того, чтобы откупиться от вражеских полчищ, но полякам нужно было не спасение, а отмщение за позор предыдущих битв. Они жаждали реванша.

Внезапно все надежды рухнули. Как только передовые отряды козацко-татарской орды показались на горизонте, Иеремия дал команду своей армии покинуть город. Обескураженные жители Львова остались без обещанной защиты и денег. Историки до сих пор спорят, почему геройский князь поступил не по-рыцарски. Вполне возможно, что этого требовали интересы всей страны: он оставил Львов чтобы не подвергать остатки военных сил уничтожению в ненадежной крепости. Однако поступок Вишневецкого львовяне поняли плохо и вдогонку желали всех кар небесных на его грешную голову.

Слезами делу не поможешь. Осознав, что надеяться не на кого, горожане стали готовиться к обороне.

Когда Хмельницкий подступил к Львову, обнаружилось, что город намерен защищаться. Осажденные располагали сильной крепостной артиллерией и неплохо обученным гарнизоном. Практически все слабые места в оборонительных сооружениях были укреплены. С наскоку такой твердью не завладеешь!

Воинственные пришельцы прежде, чем штурмовать городские стены, сожгли и ограбили львовский подол. По злой иронии их жертвами были в основном этнические русины. То, что жестокость застилает разум стало очевидно в момент нападения на церковь святого Юра. Козаки ворвались в неукрепленный храм, и размахивая саблями налево и направо, мало обращали внимания на мольбы православных прихожан. Те кричали им: «Мы же с вами одной веры». На что беспощадные вояки отвечали: «Да, но в ваших карманах деньги панские». На церковном погосте и в самом храме у алтаря были убиты несколько сотен безоружных людей.

Козаки, используя постройки подола, метко бомбардировали город. Чтобы лишить неприятеля такой возможности, защитники решили пойти на отчаянный шаг - сжечь предместья. Когда ночью загорелись сотни домов под стенами, казалось, что люди попали в ад.

Наутро вокруг городских стен было сплошное пепелище. Хмельницкому стало понятно, что легкой победы не будет. Не помогло даже то, что среди местных нашёлся предатель и показал козакам водопровод, который шел от реки Полтвы в город. Когда воду перекрыли, львовяне «были вынуждены пить воду с калом», но не желали сдаваться, рассчитывая на милость Гетмана.

Хмельницкому пришлось начать переговоры. Парламентёр Богдана передал письмо к городской власти, написанное на русском языке, с требованием немедленно сдаться. Обороняющиеся от такого предложения решительно отказались, и на следующий день от Хмельницкого пришло письмо уже написанное на польском, где он требовал выдать всех евреев с их имуществом. Совет города ответил, что евреи являются такими же гражданами, как и христиане, и выданы не будут.

Атаки на город возобновились. Однажды, натиск козаков оказался настолько силён, что защитники одной из городских стен утратили волю к сопротивлению и, вопреки коменданту, выкинули белый флаг. Воодушевлённые повстанцы, не обращая на них внимание, готовы были ринуться в тесные городские кварталы и устроить там «кровавую баню».

В этот момент Хмельницкий бросился в самую гущу сражавшихся и размахивая надетой на длинный шест своей шапкой, хорошо известной всему войску, бегал под градом пуль и кричал: «Згода! Згода! (соглашение, мир)». Ни опасность, ни глухие угрозы жаждавшей добычи толпы не могли заставить его удалиться; в конце концов штурм был прекращен. Город был спасен.

Почему Богдан так поступил? Ответ лежит на поверхности – разгром крупнейшего польского города означал бы, то что конфликт казаков с короной образует между ними пропасть, которую потом вряд ли можно будет преодолеть с помощью переговоров.

Переговоры возобновились, но тут львовяне решили использовать факт учебы Хмельницкого в местной иезуитской коллегии. К гетману направили его бывшего профессора, иезуита Анджея Мокрского. Хмельницкий при встрече расчувствовался и обнял своего старого учителя. Вероятно, Мокрский убедил бывшего ученика довольствоваться выкупом. Город согласился впустить в свои стены двух представителей - от казаков и татар, чтобы те смогли оценить, сколько Львов может заплатить выкупа.

Ревизоров, казацкого полковника Головацкого и татарского обозного Пирис-Агу, мещане завалили подарками: серебряными саблями, украшенными рубинами, золотыми слитками и монетами. После такого приема послы с жаром доказывали Хмельницкому и Тугай-бею, что город от войны обеднел и не может заплатить большую контрибуцию.

Выкуп обошелся Львову в сумму, которая была почти в три раза меньше той, что горожане смогли собрать для князя Вишневецкого, т.е. около полмиллиона злотых деньгами и товарами.

Удовлетворившись контрибуцией «беспощадные варвары» отступили от города. Чудесное спасение Львова укрепило его жителей в вере в Божий промысел.

Интересно! Известный львовский историк ХIХ века Людвик Кубала пишет о том, что могло повлиять на поведение вождей казацко-татарского войска: «Это неожиданное отступление противника приписывают чуду, когда Хмельницкий и Тугай-бей увидели в вечерних облаках над монастырем бернардинцев коленопреклоненную фигуру монаха с воздетыми вверх руками, и перед страшным этим видом отдали приказ к отступлению. Отцы бернардинцы признали в молящемся блаженного Яна из Дуклы. А посему после отхода от Львова казаков, весь город пришёл к его могиле, и благодарные горожане возложили на неё корону, а в следующем году установили перед костелом бернардинцев памятную колонну, которая существует и по сей день»

«Отступление» от львовских стен произошло не в сторону Киева, а по направлению к Варшаве. Может быть Богдан и хотел вернуться в родные края, но из польской столицы поступали плохие вести. Шансы Яна-Казимира на престол обрушились в связи с реваншистскими действиями Иеремии Вишневецкого, который никоим образом не хотел допустить компромисса козаков с властью. Князь окопался в крепости Замостье, а в сейме развернул кампанию в поддержку Карла. Нужно было поддавить «непримиримых» ещё одним болезненным поражением, заставить шляхту «правильным» голосованием приблизить окончание «козацкой войны».

Отягощённое пилявскими и львовскими трофеями, войско Хмельницкого приступило к осаде Замостья. Дела шли ни шатко, ни валко. С осенними дождями на отчаянных вояк, закалённых в горниле сражений 1648 года, напала страшная усталость. Скученное лагерное проживание плодило распри и болезни. Трезво оценивая снизившуюся боеспособность армии, Богдан оттягивал штурм и вёл переговоры.

Первым делом, он отправил в Варшаву посольство во главе с Вешняком, которое должно было просить, чтобы к гетману прислали для примирения комиссаров. Напутствуя посланников, Хмельницкий требовал, чтобы они везде и всюду заявляли о поддержке козаками прав Яна-Казимира на престол. Это был важный шаг, которые дополняли весьма умеренные требования козаков. Богдан рассчитывал, что одним выстрелом поразит две цели: добудет корону договороспособному принцу-иезуиту и потушит огненный пыл «непримиримых». Параллельно гетман плёл интригу с иезуитами. Через ксёндза Мокрского он отправил послание Яну-Казимиру с подробными разъяснениями того, как можно уладить конфликт с козаками. Богдан внушал своему протеже мысль о полезности козацкой автономии для усиления власти короля в Речи Посполитой.

Интересно! Требования козаков состояли из 8 пунктов и мало чем отличались от тех, которые были предъявлены летом 1648 года. Так, в реестр включалось 12 тыс. казаков; Польша не могла иметь свои гарнизоны в Запорожском войске; казаки могли выходить в море, когда захотят и любым числом; все повстанцы получали прощение – «чтобы то, что случилось, было забыто»; чтобы казаки были только под властью короля, а не под властью коронных гетманов и имели своего гетмана, избранного из казаков и т. д. В целом эти условия были выгодны и будущему королю, укрепляя королевскую власть и ослабляя могущество восточных магнатов.

Время шло, ответов не было. И Хмельницкому ничего не оставалось, как дать приказ о подготовке к штурму.

Забили в литавры, заиграли трубачи, лагерь в одно мгновение поднялся на ноги. Начали готовить гуляй-города, таскать хворост для забрасывания рва, вязать пучки соломы.

Облога Жванецького замку, осінь 1653 року.", Андрей Серебряков, масло

Штурм начался во второй половине дня, ближе к вечеру, с северной и восточной стороны. Закидали рвы хворостом, зажгли факелы и начали медленно продвигаться к крепостным стенам Замостья. Однако, первые же залпы обороняющихся поляков опрокинули атаку. Гуляй-города разлетелись в щепки, тела убитых и раненых усеяли поле боя… Попытки возобновить штурм не увенчались успехом. Осмелевшие поляки предприняли вылазку и заставили бежать козаков до самого лагеря.

После этого Хмельницкий больше не предпринимал попыток захватить Замостье, тем более, что в рядах повстанцев вспыхнула чума. Болезнь буквально выкосила треть Богданова войска, не пощадив и Максима Кривоноса, «первого полковника Хмельницкого», который «лядскую славу загнал под лаву».

Время стало работать против Хмельницкого. Однако, ему опять улыбнулась Фортуна! Шляхта дрогнула и отдала корону Яну-Казимиру (17 ноября 1648 года). Новый правитель Речи Посполитой тут же отправил гонца с письмом к гетману.

Ян-Казимир предписывал Хмельницкому немедленно отступить на Польскую украину:

«Я избран польским королем по единодушному согласию обоих народов, так как ты сам, Хмельницкий, требовал этого пламенно в некоторых письмах своих: и частных, и посланных в сенат. Признай же во мне верховного наместника великого Бога, не опустошай по-неприятельски областей польских и перестань разорять моих подданных. Отступи от Замостья; я желаю, чтобы это было первым доказательством твоего послушания…» [Н.И. Костомаров «Богдан Хмельницкий», М., 1994, электронная версия]

Гетман отдал приказ войску снять осаду и отступить в сторону Киева. Король по достоинству оценил жест доброй воли со стороны козацкого вождя и вскоре прислал ему булаву, хоругвь и новое послание с подтверждением намерений мирно уладить конфликт, предав забвению грехи «междоусобья».

Чем ближе был Киев, тем тревожнее чувствовал себя Хмельницкий. Он победил лучшую армию в Восточной Европе, добыл для товарищества привилегии и свободу, но плохо представлял, как сможет вновь оживить разрушенные города и сёла, как вернёт на землю тысячи мужиков, отвыкших от тяжкого крестьянского труда. От того насколько успешно ему удастся наладить мирную жизнь, будет зависеть судьба целой страны и его самого. Перебирая в руке бусинки янычарских чёток, Хмельницкий вынашивал планы на 1649 год.

Уважаемый читатель! Данная статья является продолжением повествовательного сериала «Хмельнитчина»:

II часть. Богдан Хмельницкий – «чёрный лебедь» Речи Посполитой

III часть. Союз Креста и Полумесяца против Белого орла

IV часть. Огонь козацкой революции

А если тебе понравился материал, обязательно оцени его и подпишись, чтобы следить за продолжением истории Хмельнитчины. Нам важно видеть, что наш труд востребован и интересен.

Оценили 83 человека

124 кармы