Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет свой неповторимый характер.

Типы прялок сложились в далекие времена. На каждой сравнительно небольшой территории была своя форма прялки, свои приемы украшения.

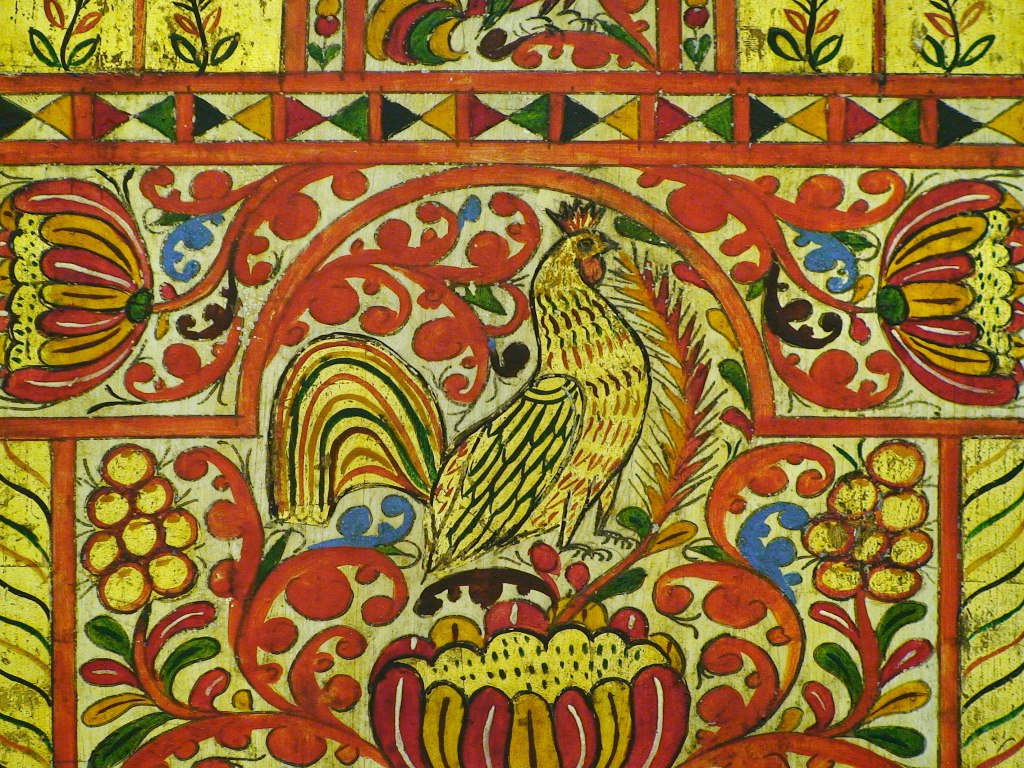

Прялки Русского Севера (Вологодская, Архангельская области) славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии – круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

Пряли как в одиночестве, так и в компании, проводя за этим занятием многие часы и часто засиживаясь до позднего вечера. Поэтому очень важно было для женщин, как эта самая прялка выглядит. Много внимания уделялось сначала ее внешнему виду.

А чуть позднее постоянно усовершенствовалась прялка для максимальной оптимизации и автоматизации процесса. Ее использовали во множестве народных обрядов. Прялка служила основой древней мифологии не только славян, но и остальных народов мира.

В антикварных магазинах сейчас можно купить огромное количество прялок. От самых простых, с необыкновенно красивой росписью, до сложных, содержащих колесо в качестве ручного привода. Цена зависит от множества факторов, таких как состояние прялки, роспись, история, с ней связанная, редкость и других.

Прялка была не только рабочим инструментом, никакое другое орудие труда так не украшалось. Они и до сих пор считаются произведениями искусства. Для украшения прялок применялась роспись, резьба по дереву, инкрустирование и другие методы декорирования.

Такой предмет стоял как украшение избы, использовался в народных обрядах, скрашивал монотонный труд прядильщицы. Кроме росписей, часто на прялках красовалась подпись мастера и дарственные надписи или пожелания. Почти все методы резьбы по дереву зародились именно при украшении прялок.

Поверхности прялки были довольно сложными. Можно сейчас увидеть на выставках, в музеях, а также на фотографиях резные бока, стояк с яблоком, башенки сверху и так далее. В этом случае судить о народном искусстве, как о примитивном, не стоит. Посещая разнообразные музеи, где выставлены старинные прялки, можно увидеть насколько многогранно, сложно и искусно они были украшены.

Конечно, говоря о росписи, имеют в виду прялки, которые были полностью ручными и состояли из двух основных частей: вертикальной, куда привязывается прядильная нить, и горизонтальной. Вертикальная часть, в свою очередь, состояла из лопати и шейки. Расписывали и раскрашивали в основном лопать.

Древние обычаи, связанные с прялкой

Прялка входила в народные обряды и традиции не только на Руси и в Российской империи, но и в других краях. Она чаще всего сопровождала женщину от рождения и до замужества и далее в замужней жизни. Например, у восточных славян на прялке или веретене перерезали пуповину, веретено клали в колыбель, а через прялку передавали новорожденного крестной матери.

Плохой приметой считалось дать чужому человеку пользоваться личной прялкой, которая имела подпись. Когда парень и девушка собирались пожениться на Русском Севере, жених дарил своей возлюбленной прялку, сделанную собственными руками и украшенную. На такой прялке помещалась его подпись и считалось, что после такого подарка он обязан был жениться.

Пряли в основном зимой и осенью. Часто прялка участвовала и в праздничных традициях этого периода года. Например, с ней связана традиция кататься на Масленицу. Женщины в последний день перед Великим постом катались на донцах прялки с ледяной горы.

Считалось, что чем дальше они доедут, тем уродится длиннее лен. Плохим признаком было упасть с прялки, это означало, что потерпевшая женщина не доживет до осени. Участвовала прялка в этом празднике и у чехов. Ее возили по селу, украшенную лентами, и после этого продавали в трактире.

На Рождество, чтобы избежать заплевывания духов, все прядильные инструменты прятались подальше в чулан. А у сербов хозяйка ходила к скоту и приносила с собой, кроме прялки, также немного пряла. Это делалось для того, чтобы скот не был голодным. Первая посетительница дома на Рождество в Словении должна была немного поработать прялкой для кур и урожая льна. Там же существовал и такой обычай: невеста должна была прячь после первой брачной ночи, а прялку ей подавала свекровь; считалось что это сулит молодоженам богатую жизнь.

Существовали также гадания и магические обряды, связанные с прялками:

Пряли две нити наоборот, одну для жениха, а другую для невесты, и пускали на воду; если нити сходились, значит, свадьбе быть, если нет — значит, не судьба.

На Троицу нить пускали по воде и смотрели, утонет она или поплывет; если поплывет — судьбой дана жизнь, если утонет — смерть.

Лучину втыкали между половиц и обвивали пряжей изо льна. Потом пряжу поджигали и смотрели: куда склонится — оттуда считалось и жених будет.

Пояс из пряжи клали у порога церкви; и как зовут человека, который первый переступит порог, так будут звать и жениха.

На свадьбах пряли нить, которой связывали молодых на долгую и счастливую жизнь.

На невесту в бане надевали пояс из пряжи. По числу узлов на поясе «программировали» число сыновей, которые у нее родятся.

По количеству узлов на нитке, которой перевязывали пуповину, определяли, сколько еще детей родится.

В колыбель новорожденного клали: для девочки пряльце, а для мальчика лучок для отбивки шерсти. В некоторых краях было принято подвешивать предмет, относящийся к прялке, например, веретено или ножницы, около колыбели младенца, чтобы отвлекать от ночных духов.

Клубок ниток бросали через порог нового дома, чтобы прочно связать его с судьбой новых владельцев. Входили в дом по старшинству, держась за нить.

Прядение также тесно связано и с мифологией. Прялка считалась связанной с тем светом, а прядение — функцией некоторых мифологических персонажей. Пряли или разматывали клубок с пряжей девы судьбы. Если прялка на ночь была оставлена без благословения или с неоконченной куделью, по верованиям восточных славян, пряла нечистая сила. Именно как заместитель или атрибут нечистой силы прялку чаще всего и воспринимали.

Девушки верили, что пряжу необходимо непременно закончить в канун Рождества, иначе прялка придет за ними на венчание. Ударенные прялкою ребенок должен был заболеть, девушка — неудачно выйти замуж, а увидеть во сне прялку в руках кикиморы на лавке было знаком к покойнику в избе.

Как видно, прялка занимала в жизни женщины тех времен практически ключевую роль. Именно поэтому они сейчас и настолько ценятся как антикварное произведение. Каждая прялка имела свою историю, которая длилась многие годы. Она была свидетелем рождений и свадеб, любви и ненависти, самых важных моментов в жизни каждого человека.

"На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу" - эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана. Донца у прялок вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

«Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно – кудель – привязывалось к верхней части прялки – лопасти, а на сиденье прялки – донце, установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая ее при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь, сильнее – она оборвется, а чуть слабее – будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала ее на веретено, и повторяла всю операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более трехсот метров пряжи. Поэтому прясть и готовить себе приданое девушка начинала уже с 6 – 8 лет.

Веретена с напряденными нитками – мочками пряхи складывали в специальную коробку – мочесник. Стенки его были расписаны также нарядно, как и сама прялка. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, – веселые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением, играми и плясками. Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки. получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не менее 20 тыс. метров пряжи!

Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет свой неповторимый характер.

Типы прялок сложились в далекие времена. На каждой сравнительно небольшой территории была своя форма прялки, свои приемы украшения.

Прялки Русского Севера (Вологодская, Архангельская области) славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии – круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины и Мезени, – яркое и самобытное искусство. Эти школы народного мастерства возникли в ХIХ в. Северодвинская роспись объединяет несколько крупных центров. Среди них особенно выделяются росписи пермогорская, ракульская, борецкая. Еще одна очень интересная роспись архангельского края – мезенская. Круг бытовых предметов, которые украшала и преображала роспись, был очень широк: ковши, скобкари, блюда, солоницы, туеса, набирухи, короба, сундуки, люльки, санки и многое другое. Особенно славились богатством и разнообразием росписи прялки. Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Обычные предметы крестьянского быта роспись превращала в подлинные произведения искусства.

Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи кроме растительных элементов характерны геометрические орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображения.

Очевидно, что все виды северодвинской росписи уходят своими корнями в древнерусское искусство: монументальную живопись, иконопись, миниатюру и орнаментику книг. Народные мастера многие приемы и мотивы книжной миниатюры перенесли в роспись.

Очень близки миниатюрам манера изображения одежды персонажей, колорит, простота и лаконичность рисунка. Многие композиционные приемы тоже взяты из книжной миниатюры и иконописи: повествовательность, соединение в одной композиции разновременных сцен и др.

Ничто так не украшалось так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России!

Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряхе, в полном смысле скрашивал бесконечный монотонный труд.

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених – невесте, муж – жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа «Кого люблю того дарю», советы, поучения: » Пряди, прялку береги, за отца бога моли». Или вот такое: «Пряди, моя пряха, пряди нелиениса» или тут же можно было прочесть лукавый ответ: «Я бы рада пряла, меня в гости звали» (орфография сохранена).

Нитки пряли из льна, овечей шерсти.

Прясть принято было только в свободное время. Не случайно о девичьих и женских достоинствах судили по пряже. Чтобы выйти из лентяек, необходимо было к концу филиппова поста напрясть не менее сорока пасм. За один вечер можно напрясть одно пасмо, то есть один простень (или кубышку). Но хорошая пряха пряла и по два. В скупых и слишком суровых семьях был обычай: ходили прясть (по-северному — престь) к соседям, вообще в другой дом, потому что на людях за пряжей не задремлешь и будешь стремиться сделать не меньше других. Так ведь нет худа без добра! Суровость обычая неожиданно оборачивалась другим концом: долгие супрядки сами собой превращались в беседы, веселые и скоротечные. Собравшись вместе, девицы пряли и пели, на ходу выдумывали частушки, рассказывали сказки и пересмешничали. На эти беседы приходили и парни с балалайками, устраивались горюны, можно было и поплясать, и сыграть в какую-либо игру.

Сидя на прялочном копыле, девушка левой рукой вытягивала волокно из кудели, а большим и указательным пальцами правой руки крутила веретено. Нитка особой петелькой закреплялась на остром веретене, скручивалась, пока хватало руки, отводимой все дальше и дальше, вправо и слегка назад. Пряхе требовалось достаточно много места на лавке. Вытянув нить, пряха сматывала ее сначала на пальцы, а с них навивала уже на веретено. Некоторые пряхи, прерывая пение, поминутно плевали для крепости на скручиваемую нить.

Плохой, с кострикой, лен трещал во время пряжи. Нить получалась толстой, и простень наматывался быстро, вызывая в пряхе самоиронию. Хороший же лен прялся с характерным шелестом. Пряха выпрядала его из кудели равномерно и могла в любую секунду переместить нитку на другой край ровной кудельной «бороды».

Песни, шутки, сказки, игры на таких супрядках сводили на нет утомление во время пряжи и суровую ее обязательность.

На праздниках или в промежутки между постами такие беседы превращались в игрища, но здесь уже девушки и наряжались лучше, и прялки свои оставляли дома.

На игрищах преобладали веселье, песни и пляски, тогда как на беседах труд и веселье тесно переплетались.

Казалось бы, и говорить-то особенно не о чем. В нашем обыденном восприятии прялка - простое, очень старое приспособление для получения нити и не более того. Ее украшали резьбой и росписью только за тем, чтобы она своим видом радовала пряху и скрашивала ей скуку тяжелого, монотонного зимнего труда. Наивное крестьянское искусство!

Но если мы лишь слегка приподнимем завесу кажущейся простоты, лишь чуть-чуть заглянем в глубь исконных смыслов этой резьбы и росписи, перед нами откроется огромный мир образов, создававшихся нашими далекими предками много тысячелетий тому назад.

Вот перед нами обыкновенная мезенская прялка, расписанная где-то в середине прошлого века безвестным мастером. На желтоватой охристой поверхности идут рядами: красные птицы-утицы или лебеди, тонконогие олени с ветвистыми рогами и такие же тонконогие красные кони, отличающиеся от оленей разве что отсутствием рогов. А между ними полосы из ромбов, косых крестов, свастик, зигзагов. Все очень просто, использовано всего три цвета - желтый, красный и черный. Одним словом - незамысловатое творение русского крестьянина, жившего сто лет назад в далекой северной деревне и не обремененного всякими премудростями. Но вспомним, что писал об этих мезенских прялках в 1924 году Василий Сергеевич Воронов - один из самых ярких исследователей русского народного искусства: «Чрезвычайно любопытно отметить, что орнаментация мезенских прялок сохраняет в себе формальные отражения очень древнего времени: указанный узор можно решительно сопоставить с греческой орнаментикой так называемого стиля Дипилон». Вазы стиля «Дипилон», с которыми сравнивал мезенские прялки В. С. Воронов, были найдены на Дипилонском некрополе (кладбище) в Афинах и относились к IX - VIII вв. до н.э. Они старше любой из мезенских прялок почти на три тысячи лет. Но самое удивительное здесь то, что росписи русских прялок XIX века в своем образном строе архаичнее орнаментации древнегреческих ваз. Правнучка на самом деле оказалась прабабушкой! Такие вот удивительные дела.

И перед тем, как спуститься по ступеням времени в глубины тысячелетий, туда, где рождались многие образы, запечатленные на русских прялках, хотелось бы вспомнить рассказ известного архангельского мастера Александра Ивановича Петухова, приведенный Александром Миловским в книге очерков о народной культуре «Скачи добрый единорог»: «Думали люди в старину, что основателем каждого рода, дворища был домовой, и согласно поверью, для того, чтобы его задобрить, нужно вырезать из дерева его фигуру, и непременно пятьюдесятью двумя прикосновениями к дереву ножа или топора, ни больше, ни меньше, - по числу недель в году. Вот и выходило не очень гладко даже у самого удалого мастера, а что уж говорить про не слишком сноровистого? Поэтому искусствоведы и решили, что такая нетщательная обработка, почти что неряшливость, и есть характерная черта русской народной скульптуры. А это неверно, это просто незнание истинных ее истоков... Ставили во времена далекие на дороге столб высотой метра четыре-пять - скульптуру духа-хранителя, и отпускалось на это триста шестьдесят пять прикосновений инструмента к дереву - сколько дней в году. Вот и попробуй бревно обтесать так, чтобы фигура аккуратная вышла. В захолустных деревнях еще в начале нынешнего века стояли такие идолы, а секреты эти никому не рассказывали. За каждым ударом по дереву слово стояло - заклинание. Если сделать идола за триста шестьдесят ударов, то на пять дней в году деревня останется беззащитной от моров, пожаров, наводнений. Если хоть один лишний удар топором сделать по ошибке - заклинания теряли силу, и деревня на весь год была подвержена всем напастям. Великим грехом считалось раскрыть тайну заговора, магических слов или посвятить в таинства несовершеннолетнего».

Велик и вечен народ, который помнит свое прошлое и чтит своих предков! И нет страшнее проклятия, чем забвение. Так оградим же себя от греха и отправимся по дороге времени в таинственный, мудрый и прекрасный мир наших пращуров - мир образов старинной русской прялки.

Русская народная резьба и роспись по дереву славятся далеко за пределами нашей Родины. И особенно яркой страницей ее истории является знаменитая трехгранно- выемчатая резьба, украшавшая собой самые разнообразные бытовые предметы: сундуки, люльки, ларчики, ковши, солоницы, швейки, льнотрепала, рубели и, конечно, прялки - обязательный подарок жениха - невесте, мужа - жене, отца - дочери. Именно на них, традиционных монументальных копылах, выполненных из единого куска дерева, сохранились в наибольшей чистоте удивительно архаичные трехгранно-выемчатые орнаменты, истоки которых ведут в глубочайшую седую древность. На прялках можно проследить все разнообразие приемов резьбы, они, как никакой другой бытовой предмет, несли в себе огромную и разностороннюю смысловую нагрузку. В связи с этим, анализируя семантику трехгранно-выемчатой резьбы, мы, прежде всего, обращаемся именно к северорусским, а точнее, к вологодским прялкам, распространенным еще на порубежье века нынешнего и века минувшего на огромных просторах бывшей Вологодской губернии.

Поскольку прядение нити (являясь священным актом, уже в ведической традиции приравненном к творению жизни, воспроизводству потомства) было и в славянской традиции, безусловно, сакральным актом, в таком процессе, естественно, должно было предполагаться участие двух начал - женского и мужского.

Воплощением женского начала в прядении являлась, судя по всему, сама женщина-пряха. А в роли обезличенного мужского начала, вероятно, еще с глубокой древности выступала прялка, как творение мужских рук, как своеобразная концентрация мужской силы некоего первопредка-тотема, вечного божественного персонажа, олицетворяющего собой всех мужчин данного рода, племени, народа. В этом убеждает следующее обстоятельство: донца в виде лежащей мужской полуфигуры, отмеченные «громовой» огненной шестилепестковой розеткой, производят впечатление глубоко продуманного и очень древнего священного комплекса. Здесь есть все; и жест оберега, пришедший из глубин тысячелетий и характерный для покойников - сложенные крестом на груди руки, и традиционные признаки мужественности - усы и борода, и (подчеркнутые окладистой шевелюрой и полным ртом зубов) сила и здоровье, и, наконец, в качестве органа воспроизводства - знак жизни, огня, света - шестилепестковая розетка (рис. 1 -1). На этой розетке, именно как знаке жизни, огня, света, сидела во время прядения женщина-пряха, т.к. согласно древнему представлению:

Земля широкая - всех существ мати;

Женщины ей подобны;

А муж (ее) Праджапати

(т. е. Праотец - буквально «отец пряжи». – С. Ж.)

Здесь огненным его семя считают [Махабхарата. Мокшадхарма... С. 60].

О том, что прялка в процессе прядения выполняла функцию воплощения мужского начала, свидетельствуют также многочисленные надписи, которые часто встречаются на севернорусских, прялках и в частности, на прялках Вологодской губернии. Процарапанные или вырезанные ножом на внешней или внутренней стороне лопаски, ножки или донца - эти надписи представляли собой только одно слово, обозначающее в русской народной профанной лексике мужское воспроизводящее начало. Очень часто надпись идет открытым текстом на внешней или внутренней стороне донца, иногда она органически входит как составляющая в орнамент внешней стороны лопаски. В надписях такого типа очень часто приходится сталкиваться с крайне архаичным рисунком букв, записью справа налево, ступенчатой, с размещением надписи по кругу, с разбрасыванием ее по всей площади лопаски или донца. Думается, что это связано с желанием охранить надпись, зашифровать ее, сохранить, что вообще свойственно сакральным текстам. На некоторых Вологодских прялках XIX в. встречается до 5-9 разновременных, выполненных разными почерками, но идентичных по смыслу, надписей. Надо отметить, что нередко вместо обычного написания встречается слово, где последняя буква не «й», а «н». И здесь, наверное, уместно обратиться к еще одному древнейшему памятнику культуры индоевропейцев - священной книге древних иранцев Авесте, в своей самой древней части ровеснице и родной сестре Веды. В словаре Авесты слова «hun» и «huna» означают одно - рожать. И, наконец, интересно, что в финском языке (провинция Сатакунта)«Hui» - шпуля, катушка, «huilla» - наматывать на шпулю катушку; в эстонском «hui» (диалектн. ui. huig, hoi, lui) - челнок для вязания сетей, поясов, большой челнок для тканья тканей, палочка с острым концом, на которую наматывается уточная пряжа, «huilada» - наматывать нить на челнок. На наших прялках большинство таких надписей закрыто раскраской и росписью, но тем больший интерес представляют прялки, на которых красочный слой сохранился в углублениях букв, что, бесспорно, свидетельствует об их изначальности по отношению к росписи. Наличие записей говорит также о том, что надписи подобного содержания служили вполне определенным целям, тем более, что писалось только одно слово, что, при исключительном обилии различных формулировок в русской профанной лексике, было бы странным, если бы в этом не усматривалась некая закономерность.

Помимо надписей на вологодских прялках рубежа XIX - XX вв. можно встретить и достаточно откровенные изображения. Так на одной из прялок Вологодского музея-заповедника на внутренней, повернутой к пряхе стороне лопаски, изображена фигура мужчины с большими округлыми глазами, пышными, расчесанными на прямой пробор волосами, закрученными вверх усами, острой треугольной бородой и ярко выраженными признаками пола. На внешней же стороне лопаски помещена несложная цветочная композиция. Надо заметить, что мастер, сделавший изображение обнаженного ниже пояса мужчины на этой прялке, сразу же закрасил его тонким слоем светлой краски. Смысл этого образа и его значение, видимо, были ему хорошо понятны, т.к. он, закрывая фигуру легким слоем записи, в то же время сохранял ее на лопаске как нечто необходимое.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что прялка в русской народной традиции была своеобразным символом мужского начала, участвующего в процессе прядения, соотнесенном с актом творения новой жизни.

Оценили 36 человек

57 кармы