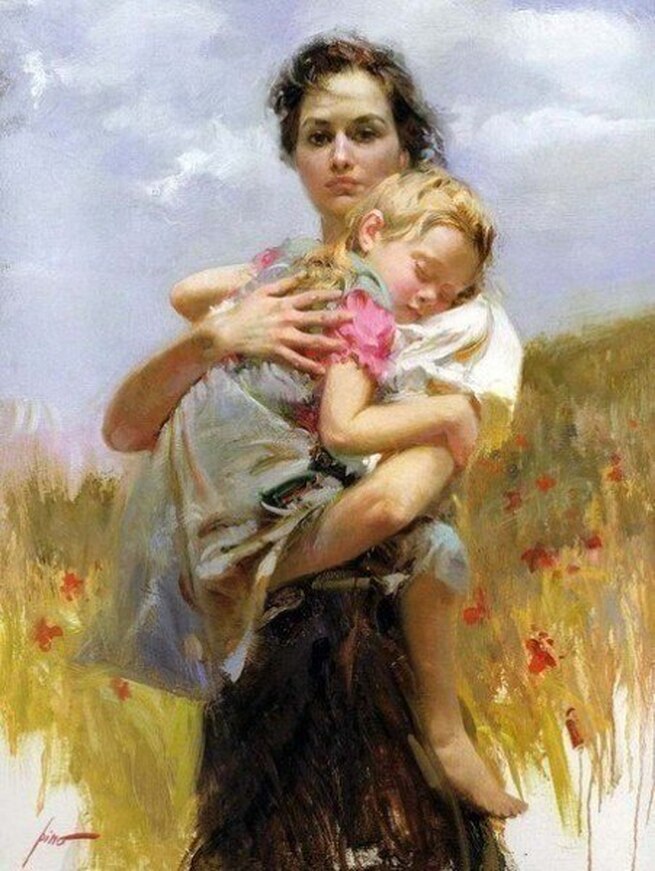

С полотен художника льётся тепло и радость. Обилие воздуха и света и общее радостное настроение. Вот это и есть Жизнь - пусть только нарисованная!

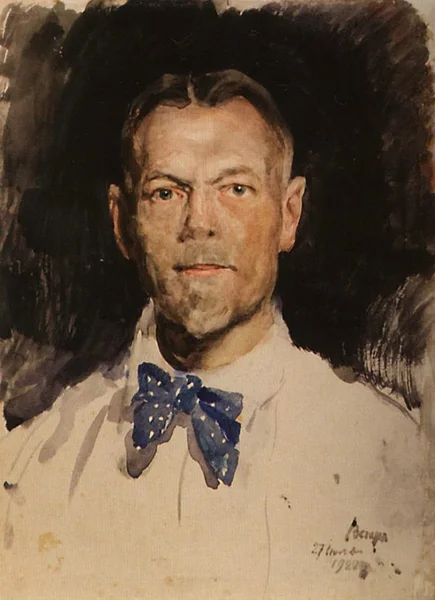

Судьба Сергея Виноградова сложилась удачнее, чем у многих других русских художников рубежа XIX и XX веков. Он прожил счастливую жизнь, получил признание, повидал мир и оставил после себя множество благодарных учеников. А после смерти был практически забыт.

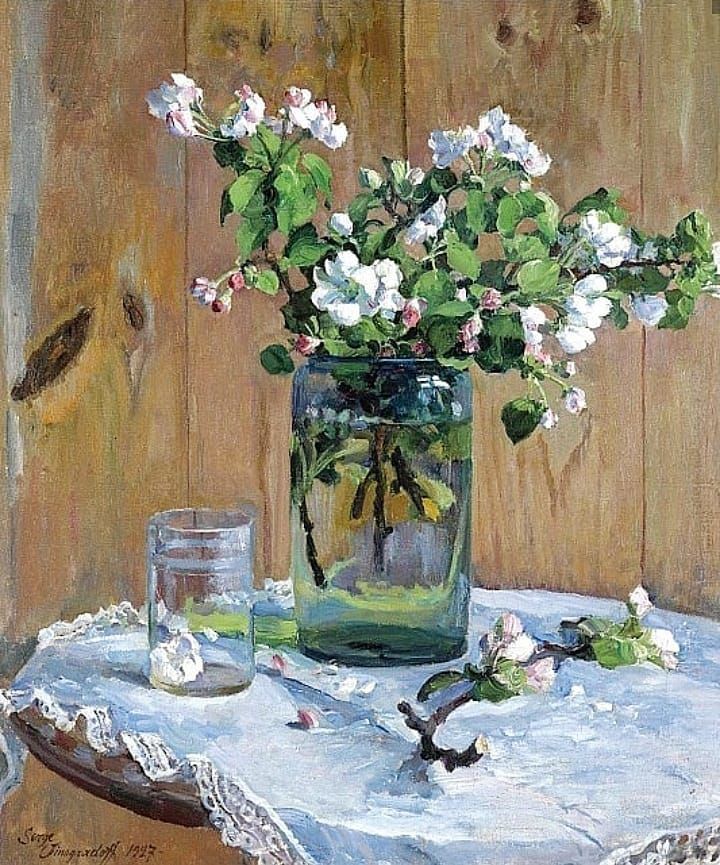

Если перечислять все заслуги Сергея Арсеньевича Виноградова, то получится внушительный список - живописец, график, преподаватель, знаток искусства, участник творческих объединений. Он помогал в собирательстве отечественной и западной живописи Михаилу и Ивану Морозовым, чьи знаменитые коллекции украшают сегодня залы главных музеев нашей страны. Виноградов и сам не остался в стороне от техники и приёмов импрессионизма.

Будущий художник родился в Больших Солях Костромской губернии в многодетной семье священника. Деревушка, стоящая на берегу речки, была окружена лесами и рощами, славилась церковной архитектурой и умелыми мастерами. Впоследствии художник Сергей Виноградов будет изображать и крестьянский быт, и религиозные сюжеты, а главной его страстью станут пейзажи — природу он боготворил.

Виноградов начал рисовать еще в раннем детстве, и, несмотря на трудности с деньгами, родители отправили его в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, когда ему исполнилось 11 лет. Главным и любимым учителем Виноградова стал Василий Поленов, который уделял большое внимание формированию личного почерка учеников. Он, помимо музеев, показывал им коллекции произведений знаменитых мастеров из собраний Павла и Сергея Третьяковых — Коро, Делакруа, Энгра, Курбе. Учился Сергей очень прилежно, получил две малые, а в 1888 году — большую серебряную медаль. Год спустя он закончил училище, получив звание классного художника, и поступил в Академию художеств. Благодаря Василию Поленову Виноградов встретил будущих друзей - художников Константина Коровина, Валентина Серова.

Даже в тяжелые годы революции и последовавшей за ней гражданской войны Сергей Виноградов старался не допускать в свою живопись свидетельств времени. Он продолжал "писать отрадное".

Сергей Виноградов умел видеть и ценить красоту и в людях, и в природе, и в быту - эту красоту и радость от неё он переносил на свои холсты. Успешный мастер, чьи картины хорошо продавались и приносили средства, Виноградов на протяжении всей жизни много путешествовал, часто приезжал в Париж, внимательно изучал художественные выставки.

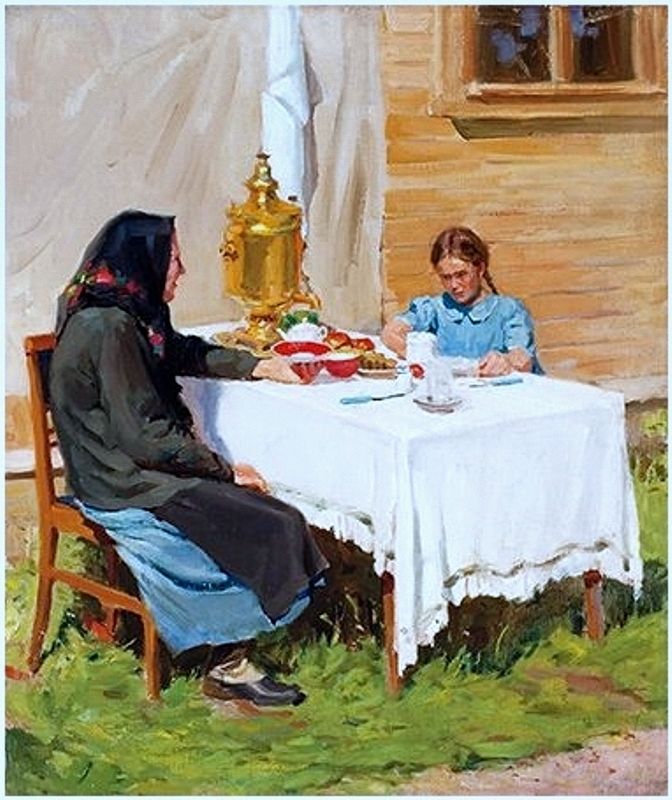

Виноградов любил русскую усадьбу и традиционной уклад усадебной жизни. Художник дружил с младшим сыном Саввы Мамонтова Всеволодом( 1870-1951 и его семьей, несколько лет подряд месяцами гостил у них в живописном и хлебосольном имении Головинка.

Прекрасный дом и парк вокруг него, цветник и липовая аллея, хозяйка Елена Дмитриевна Мамонтова (в девичестве Свербеева, 1876-1971) - "сама как роза", и милые хозяйские дочери - Екатерина и Софья, запечатлены Виноградовым на лучших полотнах.

На стене комнаты усадьбы висит монохромный фрагмент "Сикстинской мадонны" Рафаэля. В России XIX века это полотно стало эталоном прекрасного и мерилом духовности, разошлось по городам в многочисленных репродукциях, они висели в кабинетах Достоевского и Толстого

Сергей Виноградов был дружен с Татьяной Львовной Толстой (1864-1950), в замужестве Сухотиной, со времени учёбы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Именно Толстая представила начинающего художника своему знаменитому отцу. Виноградов несколько раз бывал в Ясной Поляне, в том числе после смерти писателя, дружески поддерживал его вдову.

Достижения Сергея Виноградова на профессиональном поприще признали и его коллеги в России: в 1912 году он становится академиком Академии художеств, а четыре года спустя — действительным членом Академии.

Наряду с педагогической деятельностью Виноградов совершенствовал свои литературные таланты. Он становится участником Московского литературно-художественного кружка, публикует рецензии, создает книжные иллюстрации.

Сергей Виноградов был одним из участников выставок петербургского объединения "Мир искусства", члены которого тяготели к искусству прошлых эпох, особенно культуре XVIII столетия. Для художника этот опыт остался экспериментом - настоящее волновало его больше.

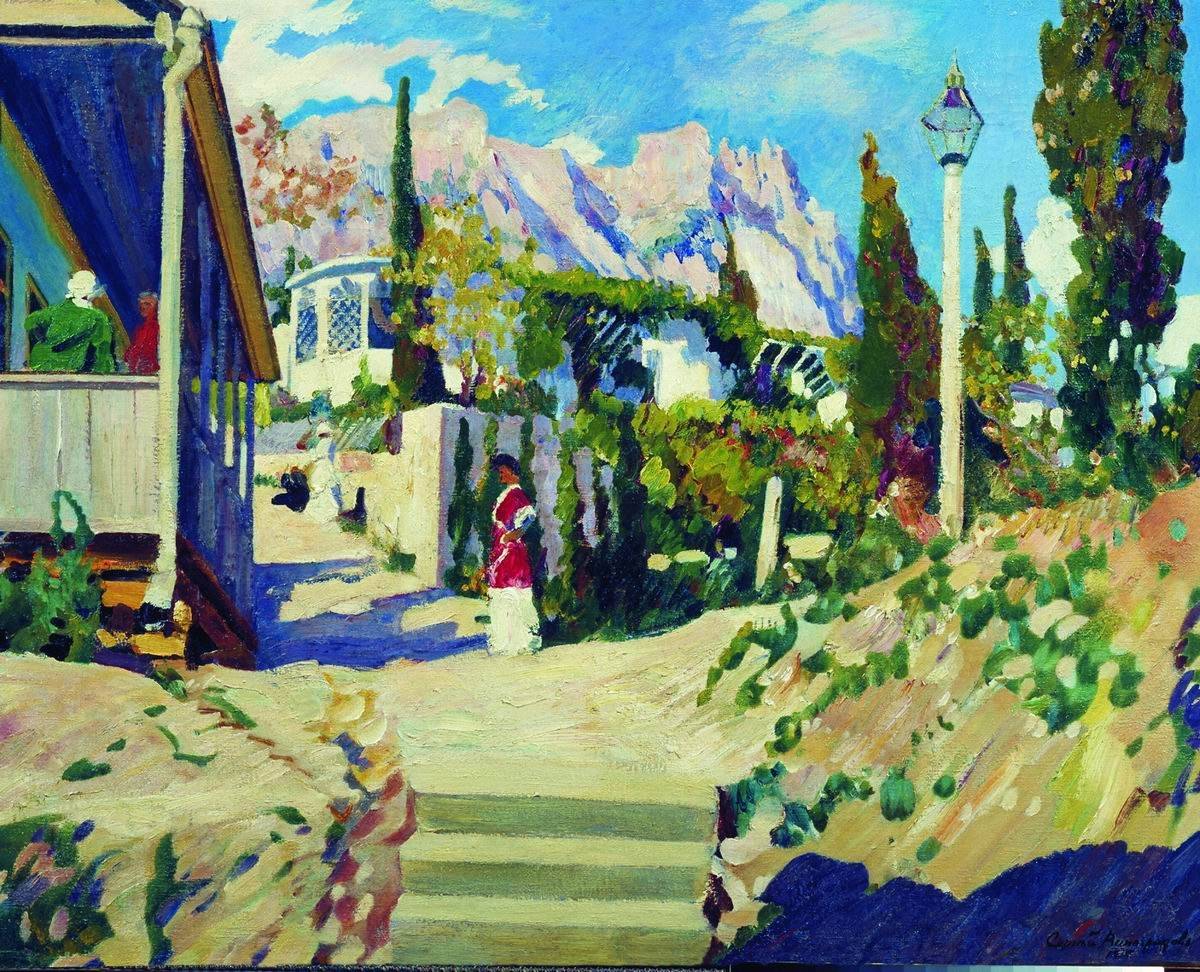

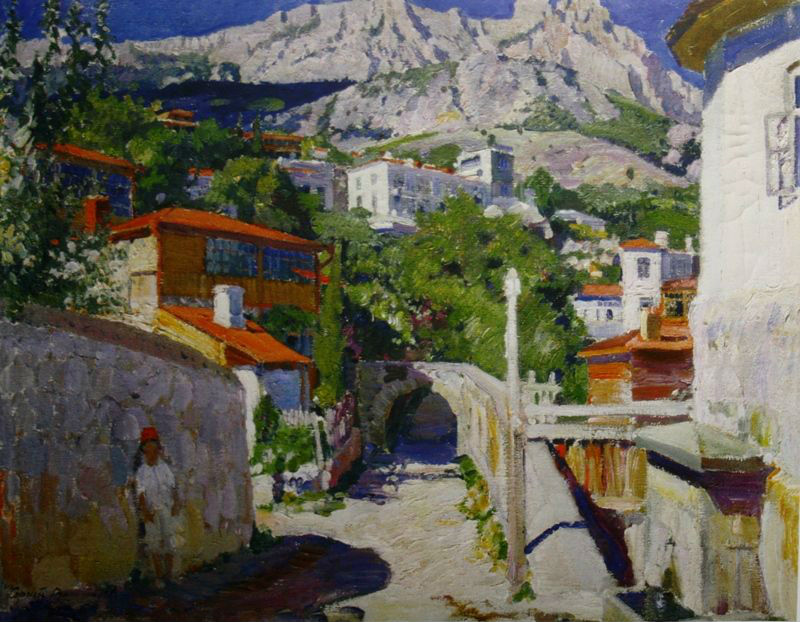

В 1915-1917 годах Сергей Виноградов отдыхает и много пишет в Крыму - в Алупке и на даче у Константина Коровина в Гурзуфе. Путешествует он со своей спутницей и будущей супругой, художницей Ириной Казимировной Войцеховской (1885-1953), которая позировала для многих крымских работ художника.

С Сергеем Виноградовым, Ирина Войцеховская познакомилась в Строгановском училище, где художник преподавал до 1913 года. Летом 1915 года она приняла его предложение совершить путешествие по Крыму. Ирина Войцеховская считалась талантливой художницей, но посвятила свою жизнь семье.

На картине изображена младшая дочь владельцев поместья Головинка, в котором часто гостил Виноградов, Софья Мамонтова (1904-1991). Девочка с косичкрй стала любимой моделью художника. Судьба Софьи оказалась непростой - она вышла замуж за Олега Волкова (1900-1996), пережившего неоднократные аресты и ссылки, сама была репрессирована. Всю свою жизнь посвятила медицине, хотя не имела высшего образования. С 1960-х годов являлась активным членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

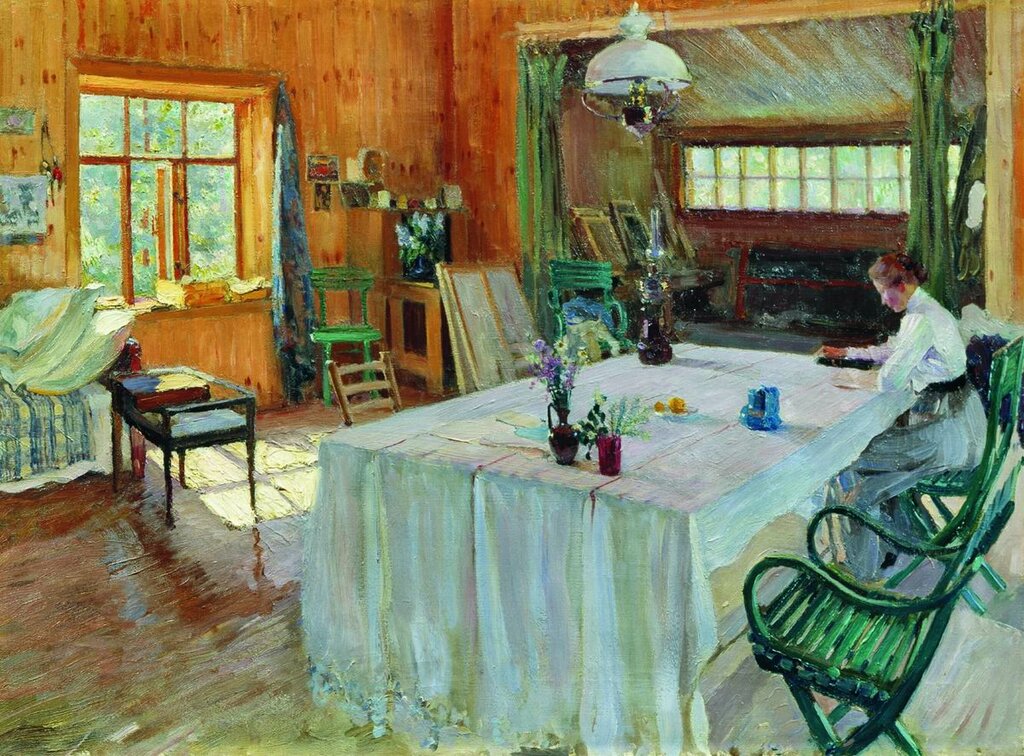

Жена художника, Ирина Казимировна Войцеховская, изображена за чтением книги в интерьере московского особняка П.И. Харитоненко (1852-1914), промышленника, предпринимателя и мецената. С семьёй Харитоненко Виноградов был дружен много лет. В 1918-1919 годах он служил хранителем художественного собрания в особняке на Софийской набережной, который сейчас является резиденцией посла Великобритании.

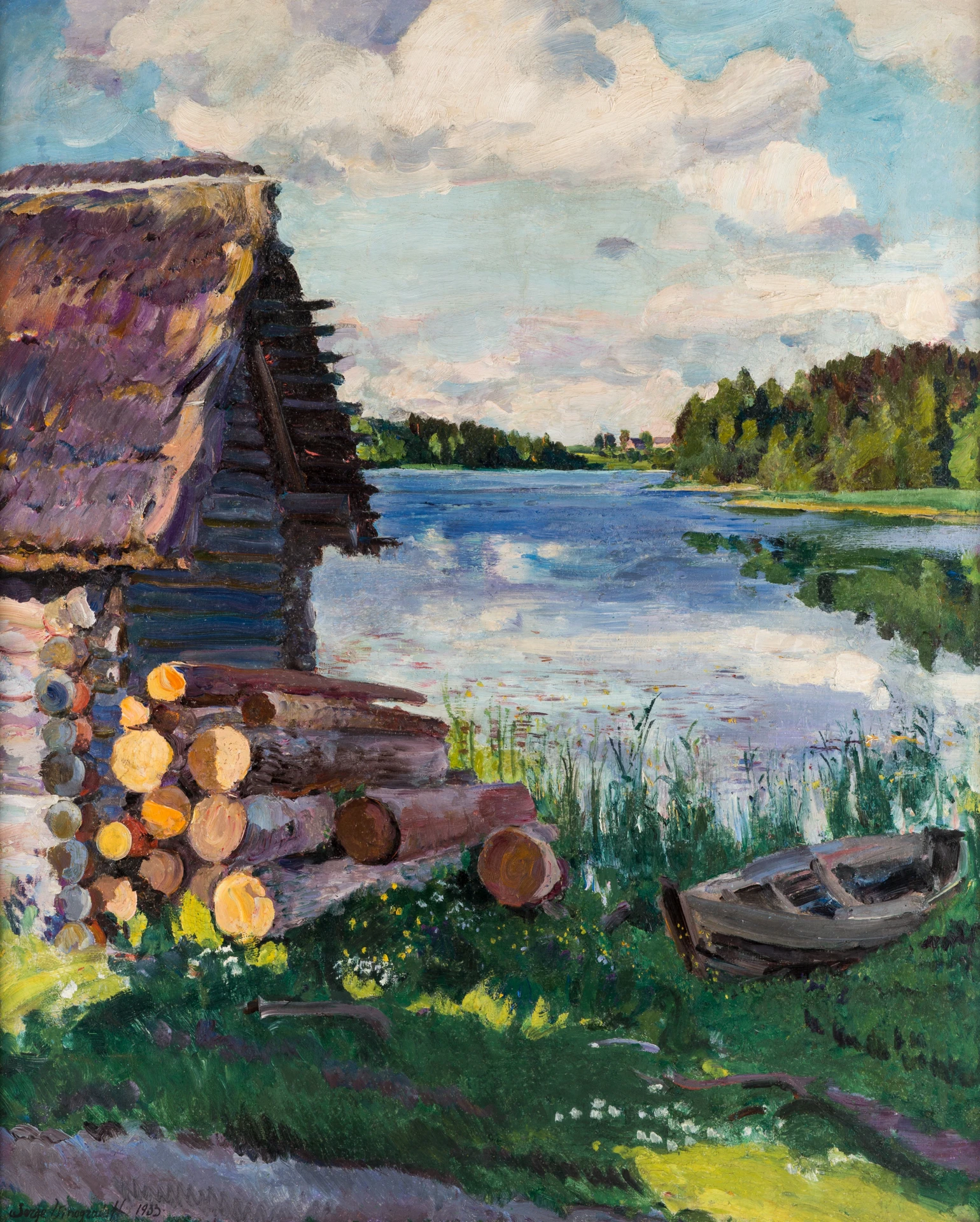

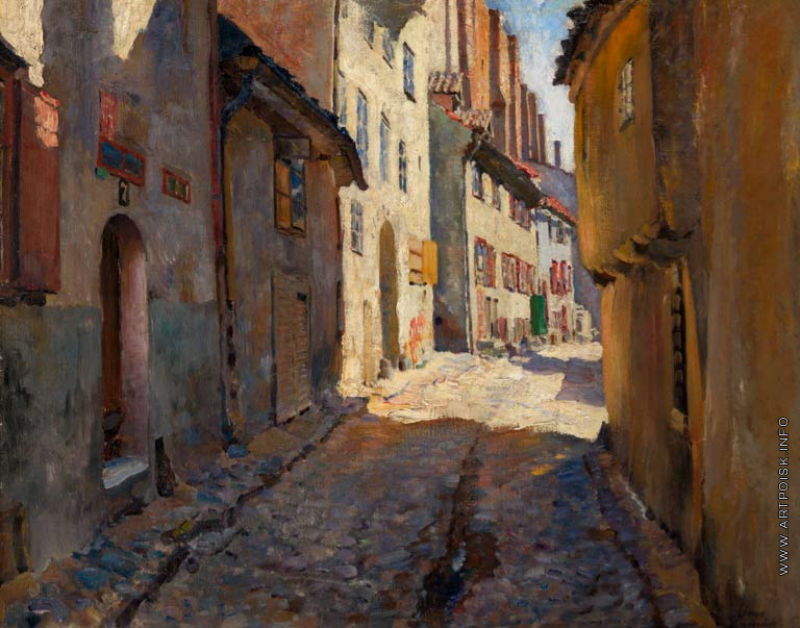

В 1924 году живописец выступил одним из организаторов крупной и очень значимой выставки русского искусства в Америке и, воспользовавшись возможностью выехать для сопровождения картин за рубеж, в Советскую Россию уже не возвратился. Он поселился в Латвии, активно работал, писал, преподавал, путешествовал и скучал по родине. Рижские впечатления, а также встречи с обосновавшимся уже здесь Н.П. Богдановым-Бельским, предопределили решение Сергея Арсентьевича Виноградова остаться в Латвии. Здесь известный русский живописец провел последние тринадцать лет своей жизни. Он скончался в 1938 году, накануне потрясений еще больших, чем те что ему уже довелось пережить.

"Женщина в русском национальном костюме" написана Виноградовым в имении Лоборож (Латвия), которое в XIX веке принадлежало литератору Александру Жемчужникову, одному из создателей литературной маски Козьмы Пруткова. В летнее время часть комнат сдавалась художникам. Со слов Виноградова, гостеприимный дом Жемчужниковых сохранил "остатки того прежнего помещичьего быта, который ныне почти исчез".

В эмиграции в Латвии Виноградов тосковал по родине, по той жизни и быту, которые знал, любил и часто изображал на этюдах и картинах. Неудивительно, что на картинах латвийского периода нередко возникают образы, навеянные стилистикой русской усадьбы.

Источник artchive.ru

Оценили 47 человек

87 кармы