«И Богу, и Царю слуга нелицемѣрный,

Другъ нѣжный ближнему, супругъ, отецъ примѣрный.

Вся жизнь прекрасная его

Прошла въ трудахъ неутомимо.

Не на землѣ — на небесахъ

Ему его досталась доля.

О Боже, ты премудръ и благъ!

Твоя да будетъ воля.»

Эпитафия на памятнике русского учёного В.В.Петрова

«Вы видите, кто открыл вольтову дугу, и я горжусь тем, что мне выпала в 1888 году честь обратить на это внимание общества»

Александр Львович Гершун

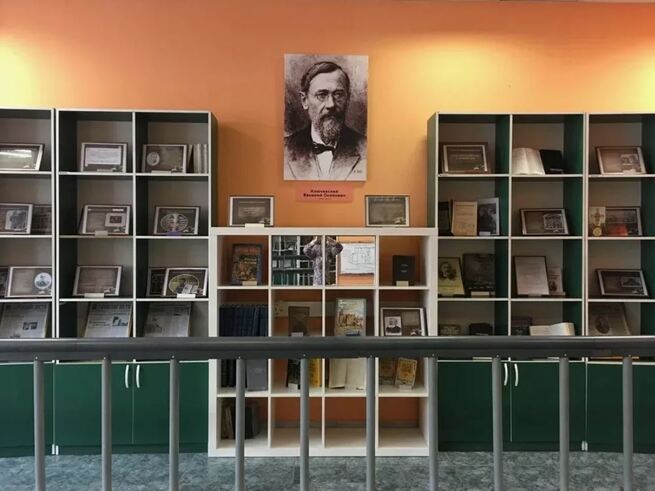

Сегодняшний наш разговор о Василии Владимировиче Петрове (8 [15] июля 1761, Обоянь, Белгородская провинция — 22 июля [3 августа] 1834, Санкт-Петербург) — русском физике-экспериментаторе, выдающемся электротехнике-самоучке, академике Петербургской академии наук (с 1809 года, член-корреспондент с 1801 года), основоположнике отечественной электротехники и его весьма непростой судьбе.

В истории науки есть немало незаслуженно забытых в свое время имен, чей вклад в прогресс человечества пришлось заново открывать последующим поколениям ученых. Одно из этих имен принадлежит Василию Владимировичу Петрову — ученому физику-электротехнику и химику из русской провинции. Он сделал целый ряд открытий в исследовании природы физических явлений, особенно, электричества.

Но его научные открытия оказались почти неизвестными мировой науке, а в российской забытыми на полстолетия после его смерти. Вспомнили о нем в 1886 году после случайной находки в городской библиотеке города Вильно студентом петербургского университета Александром Гершуном книги В.В.Петрова «Известия о гальвани-вольтовских опытах…». Вскоре о нем узнали и в научном сообществе столицы. В 1887 году в журнале «Электричество» вышла небольшая статья Н. Попова «Памяти проф. В. Петрова». Профессор Н. Г. Егоров сделал несколько докладов о В. В. Петрове для научных конференций и написал статью о нем для Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. В это же время удалось отыскать могилу ученого на старом Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и установить надгробный монумент. Настоящее же возвращение его заслуг состоялось только через столетие после смерти Петрова, уже в советскую эпоху.

На государственном уровне были разработаны и проведены ряд торжественных мероприятий в связи со столетним юбилеем со дня смерти, в том числе: светотехническая лаборатория Московского энергетического института была названа его именем, в ряде технических вузов страны разрешили ежегодно выдавать именные премии авторам лучших дипломных проектов по энергетике, в МЭИ проведена торжественная конференция, посвященная академику Петрову. В 1936 году были впервые переизданы главные его работы, давно ставшие библиографической редкостью.

Начиная с 1933 года, в СССР физиками и историками науки были написаны и напечатаны несколько биографий В. В. Петрова в виде статей и книг. В 1949 году на доме, где он жил, (ныне это Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта) была установлена памятная доска из гальванопластики работы архитектора Р. И. Каплан-Ингеля «Здесь жил академик Василий Владимирович Петров. 1761–1834. Выдающийся физик и химик, изобретатель электрической дуги».

Мемориальная доска академику В. В. Петрову в Санкт-Петербурге в доме на набережной лейтенанта Шмидта.

Самым важным событием в отношении его личности в это время стало, пожалуй, начало изучения его творческого наследия, предпринятое несколькими отечественными учеными и, прежде всего, А. А. Елисеевым. Он составил подробную научную сводку опубликованных и неизданных работ Петрова, известных на то время, с их описанием, заложив этим основание для последующего изучения его научной деятельности. Благодаря этим и последующим исследованиям жизни и творчества В. В. Петрова, удалось установить, что его научные интересы простирались много шире работ по электротехнике, и в них он также имел достижения.

Попытаюсь кратко рассказать историю его необычайной жизни и замечательной научной деятельности.

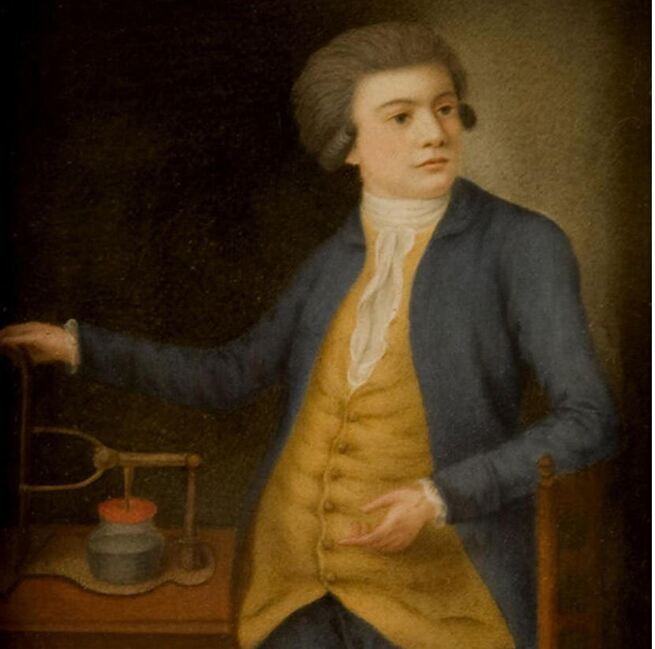

О личности и жизни Василия Владимировича Петрова сохранилось очень мало сведений. Мы совершенно не знаем, как он выглядел. К сожалению, не сохранилось ни одного его изображения. Этот портрет, который часто приписывают В.В. Петрову, называется «Портрет молодого ученого с электрической машиной», написан неизвестным художником в конце XVIII века. Писатель Даниил Гранин так начинает свое размышление о его судьбе: «Не сохранилось его писем, дневников, его личных вещей. Нет воспоминаний о нем. Есть только его труды. Есть еще послужной список, всякие докладные записки, отчеты, отзывы — то, что положено хранить в архивах, тот прерывистый служебный след, какой остается от каждого служивого человека».

Портрет молодого ученого с электрической машиной. Неизв. художник, Cанкт-Петербург, ориентировочно 1780 г.

Василий Владимирович Петров родился 8 июля 1761 года в уездном городке Обояни (ныне в Курской области). Путешественник Василий Зуев в последней четверти XVIII в. делал интересные заметки по поводу реки, давшей название городу Обоянь:

«Спускаясь в долину, по которой Обоянка протекает, в крутых ее берегах приметил я разноцветный песок полосами лежащий, которой издали делал вид не неприятный. Различие полос происходит от смешавшийся с ним железистой охры, которая инде [кое-где] бура, инде желта, а инде зеленоватого цвета».

Челобитная русскому Государю о строительстве Обоянской крепости (острога) послана в июле 1638 года белгородским воеводой Петром Пожарским: «Бьют челом разных городов Курчане и Белгородцы дворяне и детишки боярския и казаки и стрельцы и всякие служилые люди. Милосердный Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Михаил Федорович, пожалуй нас, вели, Государь, города строить меж Курска и Белгорода на половинах — от Курска 60 верст и от Белгорода 60 же верст, на устье реки Баяни, а то Баянское городище, искони вечно, от Муравской сакмы верст с 10.»

Отец Василия Петрова, Владимир сын Петров, был священником Ильинской церкви в Казачей слободе города Обояни. Первое упоминание церкви относится к концу XVII-первой половине XVIII вв. Более подробные данные содержатся в «Топографическом описании Курской губернии» (1784 г.): «Во оной слободе церковь деревянная во имя Святого пророка Илии, при которой священно- и церковно-служительских дворов 4, во оных душ 12». Население церковного прихода состояло из однодворцев - прямых потомков служилых людей обоянского острога (118 дворов, 351 душа мужского пола) и малоросов, живущих своими дворами, то есть на положении государственных крестьян (3 двора, 14 душ мужского пола). Велика вероятность того, что Владимир Петров происходил из славного рода служилых людей Обоянского острога. см. "Служилые люди Обояни 1697 года" ( дело Разрядного приказа в РГАДА ф.210, оп.12, д.1481) https://dompredkov.ru/sluzhily... Поскольку согласно дела, в представленном списке фамилий - "Сказках поданных стольн. князю Сем. Фед. Борятинскому обоянцами, детьми боярскими, стрельцами, казаками и пушкарями, об их службе, семейном составе и поместьях" числятся три городовых казака по фамилии Петров. В 1841 г. было возведено новое каменное здание Ильинского храма.

Мать Василия звали Татьяна Родионова и, кроме сына Василия в их семье были еще старший сын Иван и две дочери Варвара и Пелагия. Брат Василия пошел по стопам отца и служил диаконом в той же церкви, где их отец был священником. Первоначально Василий Петров обучался дома, а затем в церковно-приходской школе.

После свое образование он продолжил в Харьковском коллегиуме, в одном из лучших в то время учебных заведений на юге Российской империи. Харьковский коллегиум (от лат. collegium — «товарищество, содружество» — Белгородская славяно-греко-латинская школа) — православное среднее учебное заведение, действовавшее с 1721 по 1726 год в Белгороде и с 1726 по 1817 год в Харькове.

Харьковский коллегиум, будучи одним из первых после Киево-Могилянского коллегиума и Черниговского коллегиума образцовым духовно-светским училищем на юге России, принадлежал к числу выдающихся учебных заведений XVIII столетия[1], из стен которого вышло множество деятелей не только на духовном, но и на светском поприще.

До открытия в Харькове университета (1805) Коллегиум играл весьма важную роль просветительного центра для обширного района южных земель России.

В 1726 году по инициативе М. М. Голицына коллегиум был переведён в Харьков, где разместился в центре города, в доме купленном у полковника Лаврентия Шидловского. В 1731 году императрицей Анной Иоанновной он был утверждён как славяно-греко-латинская школа.

Становлению Харьковского коллегиума способствовала широкая благотворительная поддержка различных слоёв населения Слободской окраины южной России. Библиотека коллегиума получила, перевезённое из Нежинского Благовещенского монастыря, книжное собрание Стефана Яворского. В коллегиум принимали детей всех социальных состояний — казачества, духовенства, горожан. Наличие большого хозяйства давало возможность обучать и удерживать значительное количество учащихся (в середине XVIII века — 400)

В Харьковском коллегиуме преподавали поэтику, риторику, философию, богословие, греческий, латинский и русский языки. В 1765 году открыты дополнительные классы по обучению французскому и немецкому языкам, музыке, математике, геометрии, рисования, инженерного дела, артиллерии, геодезии, рисования и строительства, в 1795 году введены в программу физика и естествознание, а в начале XIX века ещё и сельское хозяйство и медицину.

С 1740 годов на некоторое время за учреждением закрепилось название «академия». В 1768 году при нём начали действовать дополнительные классы, образовательная программа которых была ориентирована на светские нужды. В них преподавали немецкий и французский языки, математику, инженерное дело, живопись, музыку, архитектуру. Учебная программа коллегиума в этот период соответствовала уровню московского университета.

В юные годы у Василия Петрова появился значительный интерес к естественным наукам, и он, чтобы уделять этому больше внимания и сил, окончив учебный курс, в 1785 году переехал в Петербург, поступил в Учительскую семинарию, уделяя особый интерес математике и физике, под руководством автора «Руководства к физике» П. Гиляровского и племянника М. В. Ломоносова, математика М. Е. Головина (1756-1790).

Головин родился в 1756 году в деревне Матигоры в Архангельской губернии. Его родители были крестьянами, и с самого раннего детства Михаил проявил необычайный математический талант. Он получил образование в академической гимназии и затем поступил в университет.

В 20-летнем возрасте Головин стал учеником известного математика Леонарда Эйлера. Под его руководством он продолжил свои исследования и сделал значительный вклад в развитие математики. В признание его работы, Михаил получил звание адъюнкта.

Однако Головин не только занимался научной работой, но и был прекрасным педагогом. Он успешно преподавал в различных образовательных учреждениях, таких как Петербургское главное народное училище и учительская семинария. Здесь он готовил учителей для народных училищ России и получил звание профессора.

Увы, педагогическая карьера Головина не продолжалась долго. Его крестьянское происхождение вызывало неприязнь у руководителей Академии наук, и в 1786 году он был вынужден покинуть академию, а затем в 1789 году был отстранен от педагогической работы. Все эти трудности отразились на его здоровье, и Головин умер в возрасте всего 34 лет.

Однако наследие Михаила Головина в области педагогики продолжает жить. Его учебные книги и руководства для народных училищ являются ценным памятником российского образования. Они отличаются глубоким научным и методическим подходом, и органично сочетают теорию с практикой. Головин учитывал возраст и особенности учеников, а также условия работы учителя в народных училищах. Его руководства были снабжены методическими указаниями, таблицами и схемами, которые помогали учителю в процессе обучения учащихся. Таким образом, Михаил Евсеевич Головин был ученым и педагогом, чья работа оказала огромное влияние на развитие математики и физики в России.

Но вернёмся к рассказу о судьбе ВВ.Петрова

В учительскую семинарию Василий Петров был принят 18 января 1786 года и обучался до 2 ноября 1788 года.

В 1788 году В. В. Петров по собственному желанию получил назначение учителем физики и математики в Колыванско-Воскресенское горное училище в Барнауле, где проработал около трёх лет. Петров находился на Алтае в период расцвета Колыванско-Воскресенских заводов и смог воочию познакомиться с передовой горнозаводской техникой, что оказалось очень полезным для будущего учёного.

В Барнаульском горном училище проявился педагогический талант Петрова. Здесь он организовал физический кабинет, где, в дополнение к изучению учебных пособий (в частности работ Ломоносова) начал вместе с учениками ставить эксперименты.

После заключения контракта, он устроился учителем физики и математики, а также латинского языка с годовым жалованием 500 рублей в училище «состоящее при Колывано-Воскресенских горных заводах» на Алтае. Алтайские рудники и заводы, известные тогда под названием Колывано-Воскресенских, составляли личную собственность русских царей. Туда посылали лучших специалистов из разных концов империи.

На крупном промышленном предприятии он получил богатый практический опыт и своими глазами видел не только работу сложных горнодобывающих машин, познакомился с технологическими процессами, но и мог оценить их трудности для мастеров и рабочих, труд которых на этом предприятии был сравним с каторжным. На Алтае у В. В. Петрова созревает интерес к экспериментальной физике, и он принимается за создание своего первого физического кабинета при горном училище. Его возможности он активно использовал на своих занятиях с учениками, сопровождая объяснение демонстрацией физических опытов. Будучи также отличным оратором, благодаря его новаторскому подходу к процессу обучения, ему удается пробуждать живой интерес к физике, что значительно повысило эффективность учебного процесса.

После возвращения в Санкт-Петербург, он стал преподавать, сначала физику в 1791 году, а через год и русский язык в инженерном училище при Измайловском полку, где работал вплоть до его упразднения в 1797 году. Кроме того, с 30 сентября 1793 года он приступил к преподаванию математики в Медико-хирургическое училище при тогдашнем Главном хирургическом госпитале, который, объединившись с другим врачебным училищем, в 1795 году стал Санкт-Петербургской Медико-хирургической академией. Она была первым медицинским вузом в России.

После блестящего прочтения публичной лекции по физике 31 января 1795 года Петров получил право преподавания обеих наук в звании экстраординарного профессора «с жалованием по 800 рублей и квартирных 200 рублей». Это была должность внештатного преподавателя кафедры, обычно присуждавшаяся начинающим исследователям. В. В. Петров много работал, по 14-16 часов в сутки. Кроме преподавания в Академии, он увлеченно проводил разнообразные опыты с электричеством. Под его руководством в Академии за несколько лет был создан большой физический кабинет с физическим театром при нем, который был лучшей физической лабораторией тогдашней России и одной из лучших в мире. Здесь же, в этом кабинете он ставил свои эксперименты по электричеству, электрохимии и оптике, самостоятельно смастерив для них ряд новых приборов и инструментов. Впоследствии он начал преподавание физики и математики и в Академии Свободных Художеств.

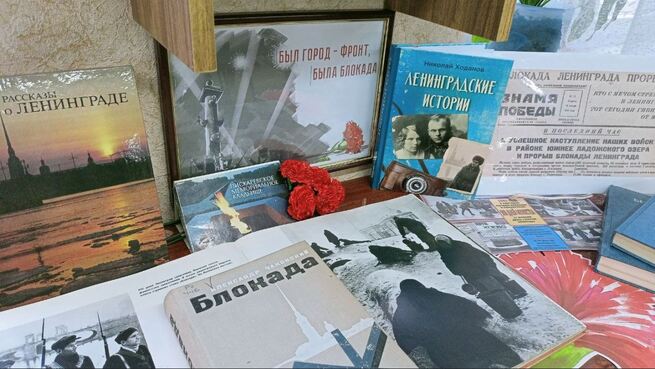

В 1801 году В. В. Петров опубликовал свой первый печатный труд под названием «Собрание физико-химических новых опытов и наблюдений», который, в основном, был посвящен описанию опытов для обоснования кислородной теории горения. За этот труд он был удостоен звания ординарного профессора. Следующей и самой известной его работой стало «Известие о гальвани-вольтовских опытах посредством огромной батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков» (СПб., 1803), которая была посвящена его опытам с электричеством. В 1803 году его избрали в члены-корреспонденты Академии Наук. В 1804 году Петров издал еще одну книгу, которую кратко принято называть «Новые электрические опыты». Она была посвящена поискам способов электронизации металлов. Кроме отдельных книг, изданных В. В. Петровым, надо упомянуть и наиболее важные статьи в сборниках трудов Академии Наук, посвященные исследованию горения и свечения материалов (люминесценции) и метеорологии: «О горении и сжигании многосложных твердых тел и некоторых жидкостей в безвоздушном месте», (СПб., 1808); «О негорении твердых простых горючих тел и невозможности происхождения из них как кислот, так и металлических оксидов или известей в безвоздушном месте», (СПб., 1812); «Некоторые наблюдения и опыты над фосфором, деланные еще до 1801 г.», (СПб., 1815); «Наблюдения над выпарением снега и льда в тенистом месте при различных градусах холода«(СПб., 1821 (представлено в АН в 1815)).

«Известие о гальвани-вольтовских опытах». СПБ, 1803 г.

По предложению академика Крафта в 1807 году Петров был избран адъюнктом Академии Наук и, в качестве поручения, должен был заниматься метеорологическими наблюдениями, которые проводил вплоть до 1811 года, а до 1822 года редактировал ежегодные отчеты. В 1809 году он стал экстраординарным академиком, а после смерти Крафта, с 1815 года — ординарным и заведующим физическим кабинетом Академии Наук.

Всю свою научную жизнь Петров настойчиво добивался приобретения приборов и лабораторного имущества. В 1807 году он отредактировал и издал перевод учебника физики Шрадера («Начальные основания физики для употребления в гимназиях»), которым пользовались до начала 1830-х годов.

По воспоминаниям современников, В. В. Петров был хорошим лектором и организатором. Но его научная жизнь складывалась непросто. Он сопротивлялся засилью иностранных ученых в Академии Наук, из-за чего у него были сложные отношения с Крафтом и другими учеными немецкого происхождения.

В первые годы деятельности Петрова Крафт замалчивал и принижал значение его исследовательских работ. После 1815 года ухудшились его отношения с чиновниками Министерства просвещения, особенно с Сергеем Семеновичем Уваровым, будущим министром и известным идеологом российского самодержавия, возглавившим Академию Наук в 1818 году. После конфликта Петрова с Георгом Парротом, главой Дерптского университета, проводившим инспекцию физического кабинета Академии Наук в 1826-1827 годах, Уваров демонстративно отстранил В. В. Петрова от заведования кабинетом. Паррот сменил его на этом посту в 1828 году. С 1830 года у Петрова началось ухудшаться зрение и впоследствии развилась катаракта.

После удачной операции он продолжал преподавательскую деятельность в медико-хирургической академии, а с 1831 года еще и в Технологическом институте. После отстранения от заведования физическим кабинетом, его работа в Академии Наук ограничивалась докладами трудов и выполнением отдельных поручений ее Конференции. В. В. Петров серьёзно ссорился с графом С. С. Уваровым – бессменным президентом Академии и министром просвещения. В 1833 году «сверх всякого чаяния» уволен из Медико-хирургической Академии с годовой пенсией 5000 рублей – весьма скромной по тем временам для людей его статуса и положения в обществе.

3 августа 1834 года Василий Владимирович Петров скончался в возрасте 73 лет. Он имел чин действительного статского советника и состоял членом многих ученых обществ, в том числе и за границей (в г. Эрлангене, в Германии).

В научных трудах и учебниках физики в Российской империи благодаря усилиям С.С.Уварова и его сторонников - немецких «русских академиков» имя Василия Владимировича Петрова оказалось под запретом.

До наших дней не дошло ни одного прижизненного портрета Василия Владимировича, достоверно ему принадлежавшего, что связано с гонениями, которые инициировал граф Уваров. После смерти учёного ограничения коснулись и его дочерей, которых лишили пенсионных выплат.

Через 85 лет – лишь в 1887 году – на его монографию «Известия о гальвани-вольтовских опытах…» в библиотеке Вильно случайно наткнулся петербургский студент Александр Гершун, ставший впоследствии известным физиком и инженером. С этого момента началось изучение наследия непризнанного при жизни академика, которое продолжалось в советское время.

Научные исследования и достижения

Ни всепожирающему времени, ни недругам не удалось навсегда стереть память об академике Василии Владимировиче Петрове. Остались его работы, открывающие потомкам неутолимую жажду научного поиска, открытий и догадок, которыми он предвосхитил свое время. Следует упомянуть о главных из них.

Основные научные открытия Василий Владимирович Петров сделал в электротехнике. В это время среди физиков всего мира наибольший интерес вызывало изучение удивительной природы электромагнетизма. Для В. В. Петрова эти вопросы также оказались главными в его научных поисках. После того, как в 1800 году итальянский ученый А. Вольта сконструировал источник электричества, а сделал он это на основе сложенных в определенной последовательности медных и цинковых дисков, разделенных тканью, в науке появился первый прибор для производства электроэнергии с помощью электролиза — «вольтов столб».

Через год Петрову удалось собрать собственную конструкцию этого «столба» — «огромную наипаче батарею, состоявшую иногда из 4200 медных и цинковых кружков». Это был самый большой для своего времени электрический генератор, позволяющий вырабатывать энергию с напряжением до 1700 вольт.

Благодаря этой батарее, В. В. Петров осуществил свое главное открытие — электрическую дугу. В статье VII «Известия…» (1803) впервые в науке описывается «весьма яркий белого цвета свет или пламя», возникающий при прохождении электрического тока через два угольных электрода, находящихся на близком расстоянии друг от друга. Это очень важное открытие впоследствии позволило изобрести электросварку, лампу дневного света, электрический запал, а также положило начало электрометаллургии и радиосвязи. Поэтому открытие В. В. Петрова навсегда вошло в сокровищницу мировой науки.

Демонстрация В. В. Петровым явления электрической дуги

При изучении электрического тока В. В. Петров вплотную приблизился к открытию зависимости величины тока от сечения проводника и ввел понятие о «сопротивлении» проводников задолго до открытия закона немецкого физика Г. Ома. Он также первым применил изоляцию электропроводников, покрыв медную проволоку слоем сургуча, и высказал предложение изоляции самой батареи, так как при его отсутствии ее действие значительно снижалось. Петров был первым, кто применил «параллельное» соединение проводников электрического тока.

В 1815-1816 годах академик Петров впервые описал явление «возгонки» (сублимации) снега в рамках климатологических исследований, которые проводил в чулане своей квартиры, точно сформулировав законы испарения снега и льда, но и эти его работы были забыты на долгое время.

В. В. Петров немало сделал для развития учения о люминесценции (свечение тел без горения), изучением которой он занимался на протяжении 40 лет. Петрову удалось показать различие в природе химического свечения тел, в результате разложения (хемилюминесценции) и свечения, возникающего после взаимодействия с солнечным светом (фотолюминесценции), которые, как считалось до его опытов, имели одну природу. Кроме крупных научных открытий, им производились многочисленные опыты электролиза (разложения посредством электрического тока) различных жидкостей, исследования электрических явлений в разреженном воздухе для неэлектризованных тел (проводников). Он проводил исследование вакуумного пробоя (электрический разряд в вакууме), его свойств и зависимости от материала и полярности электродов, расстояния между ними и степени разреженности воздуха.

Деятельность В. В. Петрова была обширна и многообразна. Он явился основоположником нового направления в преподавании физики в России и оказал сильное влияние на поднятие уровня и дальнейшее развитие физики и химии в России. Его работы заложили основы русской электротехники.

Особенностью преподавания физики, введённого В. В. Петровым, является сопровождение лекций демонстрациями и опытами, а также включение в преподавание физики практических лабораторных работ (практикума). В. В. Петрову принадлежит почин в такой постановке работы кафедры, при которой преподаватели не только занимались со студентами, но и непрерывно вели научные эксперименты в физическом кабинете. Для того чтобы такая система дала нужные результаты, необходимо было иметь при кафедре прочную экспериментальную базу. В. В. Петров её создал в виде физического кабинета, который, по существу, был выдающейся учебной и исследовательской лабораторией. Положив в основу своего кабинета небольшое число физических инструментов, имевшихся в анатомическом кабинете Медико-хирургического училища, В. В. Петров добился разрешения приобрести в Лондоне значительную партию физических приборов, а также закупить ряд редких приборов у наследников проф. Тереховского. Петербургский стекольный завод и столичные точные механики в течение многих лет без перерыва строили по эскизам В В. Петрова оригинальные физические приборы и инструменты; много приборов, в том числе "огромную наипаче баттерею" (громадный вольтов столб из 4200 медных и цинковых кружков, общей высотой 10 футов), В. В. Петров сделал своими руками. Все годы своей жизни он был настойчивым, почти фанатичным приобретателем лабораторного имущества.

Особенно замечательным приобретением для его физического кабинета явилось редкое собрание приборов, принадлежавшее московскому богачу и меценату графу Д. П. Бутурлину. Эта коллекция находилась во дворце Бутурлина, в Лефортове - на берегу Яузы, и при жизни владельца была музейным имуществом, которым владелец иногда потешал гостей, демонстрируя эффектные опыты. Когда Бутурлин умер, наследники принялись за распродажу достопримечательностей, хранившихся в родовом дворце. За коллекцию физико-химических приборов они запросили весьма значительную по тому времени сумму в 28 000 руб. В. В. Петров энергично повёл хлопоты об ассигновании такой суммы его кабинету на приобретение коллекции приборов Бутурлина. И он добился ассигнования, хотя это и стоило ему больших трудов. Летом 1802 г. В. В. Петров "со всевозможным раченьем и искусством" сам упаковал приборы. Зимой, с установлением между Москвой и Петербургом санного пути, он вторично приехал в Москву и сам перевёз всё имущество в полной сохранности в Петербург, следуя в арьергарде десятков саней, везших драгоценный для науки груз.

Постоянно пополняя физический кабинет, В. В. Петров довёл его до такого объёма, что в нём к концу его деятельности числился 631 прибор (не считая мелких приспособлений, деталей и инструментов). Из этих приборов одна треть относилась к электричеству и магнетизму. В этом сказалось общее направление работ В. В. Петрова: его мысль углублялась в разные области физики и химии, но его сердце принадлежало той области, которая тогда только зародилась в результате бессмертных работ Гальвани и Вольта.

Обладая большим числом приборов и инструментов, В. В. Петров не превращал всего этого богатейшего имущества в "неприкосновенный фонд". Он выделил много приборов для физического кабинета, организованного при Виленском университете. Лабораторное имущество, переданное Виленскому университету, позволило поставить там преподавание физики на солидную экспериментальную основу.

В конце XVIII и начале XIX вв. лекции в буквальном смысле читались лектором и записывались студентами. В. В. Петров хотел улучшить этот укоренившийся метод преподавания; он занялся составлением учебника по физике. Им был переработан для русского издания курс физики, издававшийся за границей, который затем больше четверти века был единственным широко распространённым учебником. Самые лекции В. В. Петрова сопровождались демонстрированием фигур посредством волшебного фонаря. Однако физическая аудитория ("физический театр") и помещение кабинета были мало пригодны для работы: в них было сыро, а зимой, кроме того, холодно. Поэтому зимой собственная квартира В. В. Петрова превращалась во временную лабораторию, и многие опыты он проводил у себя на дому.

Научные работы В. В. Петрова были опубликованы в трёх объёмистых книгах и во многих научных статьях, напечатанных, главным образом, в "Умозрительных исследованиях Имп. СПБ Академии наук", в "Трудах Академии наук" и в "Технологическом журнале"; часть его сочинений дошла до нас в рукописном виде.

Работы В. В. Петрова по химии обнаруживают его широкую осведомлённость о ходе научной мысли за границей. Главнейшая цель его химических исследований - проверить на опытах все следствия кислородного учения Лавуазье и проанализировать все случаи отступлений от этой теории. В. В. Петров, таким образом, был борцом за новые химические воззрения и ярым противником теории флогистона, ложность которой была впоследствии доказана наукой. В. В. Петров немало способствовал распространению новых взглядов на сущность химических процессов, в частности, на окисление, чем оказал несомненное влияние на последующие поколения русских химиков.

В 1802 г. В. В. Петров открыл явление свечения, возникающего между угольными электродами, по которым проходит электрический ток. Оно описано в "Известиях о гальвани-вольтовских опытах" и впоследствии было названо вольтовой дугой. Открытие вольтовой дуги было ошибочно приписано знаменитому английскому учёному Гемфри Дэви. Но Дэви, докладывавший несколькими годами позже Королевскому обществу о такого рода явлении, не претендовал на приоритет в его открытии. Явление вольтовой дуги Дэви описал лишь в 1810 и 1812 гг.

Получив вольтову дугу, В. В. Петров обстоятельно исследовал её свойства и обнаружил возможность применения дуги для освещения, а высокую температуру, развивающуюся в дуге, - для расплавления и сварки металлов. Эти важнейшие применения, отмеченные В. В. Петровым, составляют весьма важные приложения дуги к практическим нуждам настоящего времени. Она теперь применяется в дуговых источниках света, в плавильных печах, в электрометаллургии и в электросварке.

В. В. Петров впервые произвёл много опытов электролиза (разложения посредством электрического тока) жидкостей - воды, алкоголя, растительных масел. В своих опытах он впервые применил изоляцию проволочного проводника, покрыв его для этой цели сургучом. Ему принадлежат исследования электрических явлений, происходящих в разреженном пространстве с наэлектризованными телами. Для этих опытов он построил специальную машину, представляющую собой комбинацию электрофорной машины с воздушным насосом. В. В. Петрову принадлежит опровержение установившегося до него мнения, что нельзя наэлектризовать металл трением. Изолировав надёжно металлический стержень, В. В. Петров его наэлектризовал, и заряды на изолированном металле удерживались столь же хорошо, как и на непроводниках. Наконец, В. В. Петрову принадлежит обстоятельное исследование действия электризации "стеганием" человеческого тела выделанным мехом и возможности применения этого метода для лечебных целей.

От академика Василия Владимировича Петрова остались только его труды, свидетельствующие о его разнообразной и плодотворной деятельности, о его упорной борьбе за просвещение и науку.

Академик В. И. Вернадский называл его научные идеи оригинальными «по замыслу и исполнению», а наличие подобных работ в среде русского общества — крупным культурным фактом, влияющим на рост и общий уклад его жизни.

Память

После смерти учёного Конференция Академии, памятуя его многолетнюю преподавательскую деятельность и учёные заслуги, выразила желание почтить его память установкой надгробного памятника. Однако это решение было забыто.

Тем не менее на могиле учёного на Смоленском православном кладбище был установлен памятник со следующей эпитафией: "И Богу, и Царю слуга нелицемѣрный, / Другъ нѣжный ближнему, супругъ, отецъ примѣрный. / Вся жизнь прекрасная его / Прошла въ трудахъ неутомимо. / Не на землѣ — на небесахъ / Ему его досталась доля. / О Боже, ты премудръ и благъ! / Твоя да будетъ воля."

В 1915 году памятник был отреставрирован и появилась следующая надпись: «Возобновлен в 1915 г. ИМПЕРАТОРСКОЙ В. М. Академiей. Да хранятъ могилу незабвеннаго испытателя природы его преемники и почитатели.»

Только в 1892 году, при обустройстве Императорской военно-медицинской академией центрального электромашинного здания для электрического освещения, Конференция с Высочайшего соизволения посвятила всё сооружение электрического устройства памяти Петрова и установила по этому случаю в машинном зале особую мраморную доску с соответственной надписью.

Центральная площадь города Обояни, родины В. В. Петрова, носит его имя.

В 1948-1950-х годах по предложению президента АН СССР Сергея Ивановича Вавилова и по проекту архитектора Роберта Исааковича Каплана-Ингеля на фасаде Доме академиков были укреплены 19 мемориальных досок с именами живших здесь деятелей науки. На фасаде Дома академиков в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А, установлена мемориальная доска в память о В. В. Петрове.

В 2006 году Дом академиков подвергся реставрации в рамках городской адресной программы «Фасады Санкт-Петербурга». В ходе восстановительных работ все мемориальные доски, укрепленных на фасадах здания, были демонтированы. А когда реставрация завершилась, памятных знаков на месте не оказалось. Это вызвало возмущение жителей дома и городских активистов, в итоге к 11 мая 2006 года мемориальные доски вновь заняли свои привычные места.

p.s.

Краткая историческая справка о человеке, благодаря которому в истории отечественной науки не затерялось имя героя сегодняшней публикации

Физик, инженер, основатель российской оптической промышленности. Крупный специалист в области прикладной оптики, электромагнетизма, радиоактивности. Действительный статский советник. Ассистент лаборатории физики в Электротехническом институте (1892—1893).

Александр Львович Гершун (17 [29] октября 1868, Сокулка, Литовское генерал-губернаторство — 26 мая [8 июня] 1915, Петроград) — русский физик, инженер, основатель российской оптической промышленности, крупный специалист в области прикладной оптики, электромагнетизма, радиоактивности. Действительный статский советник.

Источники:

1) https://ruvera.ru/articles/uch...

2) https://www.ruscable.ru/article/any/vasily_vladimirovich_petrov/

3) Кудрявцев Б. Б. Василий Владимирович Петров [1761-1834]: Его жизнь и деятельность. — М.: Гостехиздат, 1952. — 96 с. — (Люди русской науки)

Оценили 77 человек

198 кармы