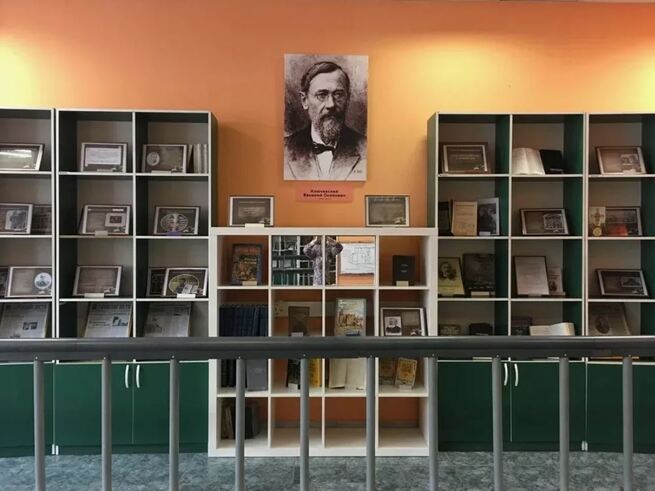

Гершун Александр Львович (1868 – 1915 гг.)

Профессор, зав. кафедрой общей физики Артиллерийского офицерского класса в Кронштадте, оптик, руководитель оптического отдела Обуховского завода, научный руководитель фирмы «Российское общество оптического и механического производства».

Александр Львович Гершун родился 29 октября (по ст. стилю) 1868 г. в небольшом уездном городе Соколка Гродненской губернии в семье провинциального врача, служившего в больнице.

Мать — Софья Семеновна (ур. Шерешевская), была дочерью оптового торговца лесом, дети которого получили образование в Германии. Отец — Лев Яковлевич Гершун (1836–1897), происходил из купеческой семьи; дед А. Л. Гершуна, оптовый торговец сукном, настаивал на классическом («общерусском») образовании детей. Отец Лев Яковлевич окончил Московский университет и дослужился в 1891 г. до чина статского советника. В 1870 г. в семье родился второй сын, Борис, который стал известным адвокатом и общественным деятелем дореволюционной России, авторитетным юристом и организатором общественных объединений русских адвокатов.

Мальчики получили хорошее домашнее образование (старший Александр имел склонность к древним языкам, младший Борис к немецкому и французскому), а когда в 1877 г. семья переехала в Вильно к новому месту службы отца, занявшего место ординатора в Виленском госпитале , оба брата окончили I Виленскую мужскую гимназию (старший с золотой, а младший с серебряной медалью в 1886 и 1888 гг. соответственно) . Александр Гершун поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета в год окончания гимназии. В столице он жил крайне скромно, имея единственным источником существования средства, получаемые им от частных уроков. [2]

Иван Иванович Боргман (12 (24) февраля 1849, Санкт-Петербург — 9 (22) мая 1914, Санкт-Петербург) — русский физик, заслуженный профессор, с 1905 года — ректор Императорского Санкт-Петербургского университета

Любимый университетский профессор Александра Гершуна – Иван Иванович Боргман (1849-1914) читал экспериментальную физику: на первом курсе он преподавал «Физику трех состояний и теплоту», на втором излагал «Оптику», двум старшим курсам давал «Учение об электрических и магнитных явлениях» (электростатику и внутренние действия тока, магнетизм и внешние действия тока). Лекции И. И. Боргмана стояли на недосягаемой высоте «как по блестящей дикции, так и по искусному расположению материала», и по их полной ясности. Лучше всего у него выходили экспериментальные лекции, которые поражали богатством, разнообразием и новизной опытов. Профессор преподавал как в Петербургском университете, так и на Высших женских (Бестужевских) курсах, «не видя разницы между студентами обоего пола в научном отношении». Он был инициатором оставления при университете и курсах многих своих учеников для продолжения научных занятий.

А. Л. Гершун серьезно увлекся физикой (помимо нее его занимали иностранные языки, в которых он преуспевал), значительное время проводил в физической лаборатории университета, где в том числе занимался и самостоятельными исследованиями. В конце 1889 г. он принял участие в работе VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей, где познакомился с профессором Военно-медицинской академии Н. Г. Егоровым (1849–1919), ставшим его наставником и близким другом. И. И. Боргман высоко отметил первый труд Александра Гершуна (еще студента III курса) «Критический разбор исследования вопроса о температуре наибольшей плотности воды и водяных растворов», за которую тот был удостоен золотой медали, указывая на способность молодого ученого быстро работать, систематизировать различные данные, его прекрасное знание научной литературы и обладание точной и кристально ясной манерой изложения материала. В 1890 г. подающий надежды выпускник был оставлен ассистентом при кафедре физики, но «на собственный счет», что свидетельствовало о нежелании Совета профессоров «раздувать штат».

Орест Данилович Хвольсон (22 ноября (4 декабря) 1852, Санкт-Петербург — 11 мая 1934, Ленинград) — российский и советский учёный-физик и педагог, заслуженный профессор, член-корреспондент Петербургской академии наук, почётный член Российской академии наук (1920, с 1925 — АН СССР).

По протекции университетского профессора физика Ореста Даниловича Хвольсона (1852–1934), преподававшего с 1890 г. в Императорском университете и на Бестужевских курсах, Александр Львович начал читать курс физики в Санкт-Петербургской гимназии и реальном училище Якова Григорьевича Гуревича (1843–1906), который был не только доктором всеобщей истории и директором известного среднего учебного заведения, но также считался талантливым педагогом (в 1890 г. он явился создателем и редактором журнала «Русская школа»).

Яков Григорьевич Гуревич (1843–1906) — российский историк, педагог, издатель, благотворитель, действительный статский советник. Известен написанием учебных пособий и хрестоматий по истории России и Западной Европы для средней школы

У Гуревича Гершун работал до 1902 г., он был окружен созвездием лучших педагогических кадров столицы (в те же годы в гимназии служили: математик Н. И. Билибин, историк искусств А. Н. Щукарев, слависты И. Ф. Анненский и С. К. Булич, историк Г. В. Форстен и др.). Кроме того, Александр Львович был ассистентом О. Д. Хвольсона в Электротехническом институте. С 1896 г. стал лаборантом Физического института при университете, где работал с большим увлечением. Огромное трудолюбие принесло ему уважение коллег.

Гершуна отличала скрупулезная подготовка к опытам, которые он с успехом демонстрировал. Те, кто знал его лично, отмечали особые качества и навыки ученого в экспериментальной работе — «тонкие пальцы», «талантливые руки», «изящество работы», «необыкновенные упорство и выдержка», «умение видеть то, что ускользало от других».

Основатель Государственного оптического института (ГОИ), выдающий русский учёный-физик Д. В. Рождественский и петербургский учёный-физик петербургского университета О. Д. Хвольсон называли А. Л. Гершуна физиком-философом, который глубоко и вдумчиво относился к вопросам о задачах и целях физики и об источниках ее развития. Квинтэссенцией размышлений исследователя-физика Александра Гершуна явилась статья «Физика» 1902 г. в энциклопедическом словаре под редакцией Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, написанная по предложению главы физического отдела издания Ф. Ф. Петрушевского, с которым А. Л. Гершун сотрудничал с 1893 г.

Фёдор Фомич Петрушевский (24 марта (5 апреля) 1828 — 17 февраля (1 марта) 1904) — русский физик, заслуженный профессор Императорского Санкт-Петербургского университета. Действительный статский советник. Работы в большинстве относятся к электромагнетизму и оптике. Изобрёл ряд оптических приборов.

С 1893 по 1897 г. молодой преподаватель Александр Гершун читал физику на Санкт-Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах. Он числился ассистентом физической лаборатории университета, но часто замещал профессоров И. И. Боргмана и О. Д. Хвольсона, читая лекции и ведя практически занятия. Его отличало умение подбирать и составлять оригинальные задачи, чтобы в каждой слушательнице воспитывать любовь к физике и вдохновлять ее на самостоятельные усиленные занятия.

На курсах ассистентами-физиками служили еще два ученика И. И. Боргмана — Михаил Андреевич Шателен (1866–1957), будущий профессор Электротехнического института, организатор лаборатории высоких напряжений и опытной линии электропередач высокого напряжения, и Владимир Федорович Миткевич (1872–1951), исследователь природы электрической дуги, предложивший схему выпрямителя для преобразования переменного тока в постоянный. С обоими А. Л. Гершун дружил. С М. А. Шателеном еще в студенческие годы публиковал статьи в старейшем отечественном журнале «Электричество» (в 1891–1892 гг. был секретарем редакции).

Александр Львович занимался исследовательской работой, принимая активное участие в деятельности научных обществ: Физического общества; Русского технического общества; Русского астрономического общества. В 1891-1892гг - секретарь редакции старейшего русского научно-технического журнала «Электричество»; написал ряд больших статей по общей физике, оптике, фотографии и электротехнике для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

С 1895 по 1903 г. А. Л. Гершун состоял делопроизводителем Физического общества и первым составил каталог книг библиотеки общества. Кроме того, Александр Львович в качестве действительного члена активно участвовал в работе Русского технического общества по пятому (фотографическому) и шестому (электротехническому) отделам, Русского астрономического общества и Русского общества любителей мироведения. Так, после участия как физик-фотограф в Ленской экспедиции Русского астрономического общества на станции Чекурской по наблюдению солнечного затмения 28 июля 1896 г. он опубликовал научные отчеты в российских и зарубежных журналах. В 1914 г. ученый был одним из организаторов работ по наблюдению полного солнечного затмения 8 августа 1914 г., которое наблюдалось во многих уголках России.

Александра Львовича отличали одержимость научным экспериментом и забота о безукоризненной, четко налаженной работе физических кабинетов и лабораторий. Оставив преподавание в том или ином учебном заведении, он продолжал заботиться о пополнении его научных кабинетов наглядными пособиями, приборами, инструментами, препаратами и проч. Позже, в 1908–1915 гг., А. Л. Гершун был преподавателем Санкт-Петербургского Женского педагогического института, где читал различные разделы физики (геометрическую оптику, физическую оптику, термодинамику, электричество и магнетизм). Все его курсы лекций с приложением программ (за исключением геометрической оптики, опубликованной в учебнике профессора О. Д. Хвольсона) были изданы литографированным способом (общий объем составил 1600 страниц). Первые ученые женщины-физики, ученицы Александра Львовича, вспоминали о его исключительной эрудиции и умелом методическом подходе к студентам, заключавшимся в ведении беседы для выяснения истинных знаний учащегося вместо обычного ответа на вопрос.

Профессор Н. Г. Егоров (1849 – 1919) - профессор Военно-медицинской академии, приват-доцент Петербургского университета, Президент Главной палаты мер и весов (сменил Д.И. Менделеева) писал о А.Л.Гершуне, что «при своей любви к науке, богатой научной фантазии, экспериментаторском и лекторском даре, выдающейся трудоспособности и жажде делиться знаниями Александр Львович, конечно, имел полное право стремиться к университетской кафедре», но время шло, а ученый продолжал оставаться лишь ассистентом в университете.

Весной 1901 г. профессор О. Ф. Хвольсон рекомендовал своего ученика и друга А.Л. Гершуна заведующим кафедрой общей физики Артиллерийского офицерского класса в Кронштадте, где тот читал лекции с 1902 по 1908 г. Оставаясь по существу ученым-теоретиком и не прекращая своей деятельности в области чистой науки, у Александра Львовича появилась возможность направить теоретические силы своего ума для решения практических вопросов. Мысль об университетском преподавании была оставлена Гершуном навсегда, хотя современники называли его уход из университета большой потерей для науки. В кронштадтский период жизни А. Л. Гершуна он успешно сочетал преподавательскую и научно-исследовательскую работу с организаторской и инженерной деятельностью. Помимо обязательных лекций им были прочитаны научно-популярные лекции по новейшим вопросам физики и техники; многие из них были насыщены демонстрационными опытами. Ученый не мог примириться с изучением науки ради нее самой, он стремился вывести физику за пределы лаборатории и «сделать ее всеобщим достоянием». Им был опубликован ряд статей о состоянии оптического дела в России и за рубежом.

Была приведена в порядок библиотека Артиллерийского офицерского класса. Как член Физического общества ученый сотрудничал с А. С. Поповым и П. Н. Рыбкиным. Александр Львович был секретарем на историческом заседании 25 апреля 1895 г., когда изобретатель А. С. Попов продемонстрировал своей аппарат-приемник («грозоотметчик») и была принята первая в мире радиограмма со словами «Генрих Герц».

На хорошем оборудовании кронштадтской лаборатории А. Л. Гершуном ставились эксперименты в области баллистики, электротехники, дальномерного дела, оптико-механического приборостроения. Часть его экспериментов нашла отражение в печати. Исследователь принимал участие в морских плаваниях и занимался с офицерами во время морских артиллерийских учений, а на практических занятиях решал с ними не шаблонные задачи, а примеры технического содержания, зачастую самим же составленные, вводя в преподавание элементы политехнизма. Педагогическая деятельность А. Л. Гершуна в Артиллерийском офицерском классе принесла ему заслуженное звание профессора. Но его самого уже полностью захватила иная деятельность.

Как преподаватель он столкнулся с недостатками при техническом обслуживании оптических приборов на военных кораблях, тогда им была организована первая на Балтийском флоте дальномерная станция для выверки и чистки дальномеров, заведующим которой весной 1906 г. ученый был избран. Он лично отвечал перед Главным управлением кораблестроения за проверку дальномеров, их сохранность, замену старых на новые, инструктаж морских офицеров и использование приборов на судах. Ученый разработал специальные правила проверки дальномеров, касающиеся их оптики, выступал на заседаниях различных научных обществ с исследованиями по оптике и оптотехнике, консультировал специалистов из Морского министерства.

Весной 1901 года А.Л. Гершун был назначен заведующим кафедрой общей физики Артиллерийского офицерского класса в Кронштадте. Педагогическую работу сочетал с научно-исследовательской, организаторской и изобретательской работой в области баллистики, электротехники, оптической техники и приборостроения для военно-морского флота.

А. Л. Гершун ознакомился с состоянием и постановкой оптического дела, изготовлением оптических приборов для нужд военно-морского флота в России и за границей, детально изучив организацию производства оптических приборов на знаменитых заводах Цейса и Шотта в Иене, подготовился к практической деятельности в области их производства. Большой вклад внес ученый и в развитие дальномерного дела: читал лекции для офицеров; обучал их пользованию дальномерами; ездил в Англию, для ознакомления с изготовлением этих приборов, предлагал идею подготовки специалистов-дальномерщиков для флота. По его инициативе и при его активном участии была организована дальномерная станция, оказавшая большое влияние на повышение боеспособности морской артиллерии. А.Л. Гершун стал крупнейшим в России специалистом по оптической технике.

В 1905 году Морское ведомство, по инициативе капитан-лейтенанта Я.Н. Перепелкина при поддержке его идеи начальником завода Власьевым Г.А., под влиянием растущих потребностей в оптических приборах для военных нужд, приняло решение о создании на Обуховском сталелитейном заводе оптики-механической мастерской, преобразованной впоследствии в оптический отдел. Полковник А.Н. Крылов (впоследствии профессор) и заведующий кафедрой физики Артиллерийского офицерского класса А.Л. Гершун был приглашены на этот завод на должность консультантов.

В 1906 г. последнее инициировало создание Оптического отдела (сначала оптико-механической-мастерской) при Обуховском заводе, в 1904 г. объединенного с Александровским сталелитейным и рельсопрокатным заводом (на его территории и разместилась мастерская). Ее появление связывалось с острейшей необходимостью улучшить состояние русской артиллерии после поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг., особенно морской и береговой, которая нуждалась в совершенных прицельных приспособлениях. В течение двух лет А. Л. Гершун считался научным консультантом и приглашался как эксперт в области прикладной оптики для решения точечных задач (в 1907 г. выпускаемые оптические изделия под руководством Гершуна были удостоены почетных наград на Французской международной выставке). В 1907 году сконструированный А.Н. Крыловым новый дифференциальный дальномер был изготовлен в оптической мастерской Обуховского завода при непосредственном участии инженера Я.Н. Перепелкина и А.Л. Гершуна. В 1908 году А.Л. Гершун переехал в Петербург и приступил к работе на Обуховском заводе. В 1909 году А.Л. Гершун был назначен руководителем оптического отдела.

Благодаря умелой организаторской деятельности А.Л. Гершуна оптический отдел Обуховского завода вскоре превратился в первоклассное оптическое производство, которое успешно могло конкурировать с пользовавшимися мировой известностью иностранными оптическими фирмами Цейса и Шотта.

Как руководитель Оптического отдела Обуховского завода Александр львович за короткое время, задействовав свои экспериментальные способности и огромное трудолюбие, сумел поставить производство оптических приборов так, что Россия стала одной из передовых стран по изготовлению призматических биноклей, зрительных труб, перископов, стереотруб, панорам, прицелов, микрометров и других военных оптических приборов. Примечательно, что названные категории оптических приборов прекрасно конкурировали с продукцией всемирно известных фирм Цейса и Герца, при этом стоили гораздо дешевле (не удивительно, что именно они поступали на вооружение русской армии). А. Л. Гершун работал над усовершенствованием разных приборов, например, только в области прицелов ему принадлежало несколько открытий: он разработал и внедрил наглазник-приблизитель; доработал выпускавшийся прицел Я. Н. Перепёлкина образца 1903 г.; создал надёжные и прочные сдвоенные прицелы, упростил прицельные механизмы с целью уменьшения доли ошибки.

Оптико-механические приборы военного назначения производства Оптического отдела Обуховского завода

Пришёл грозовой 1914 год. Началась Первая мировая война...

А. Л. Гершун руководил Оптико-механическим отделом Обуховского завода до 1914 г., и все это время основным направлением его работы были вопросы организации производства оптического стекла.

Он с большим участием относился к консультированию промышленных предприятий, в частности, сотрудничал еще с молодым технологом Фарфоровского завода Н. Н. Качаловым (1883–1961), в будущем основателем теории холодной обработки оптического стекла, исследуя каждую пластинку и каждый кусочек полученного стекла на предмет годности для нужд оптического приборостроения. В 1923 году, из Оптического отдела бывшего Фарфорово-стеклянного завода был образован Ленинградский завод оптического стекла (ЛенЗОС).

Но вернёмся к судьбе Александра Львовича Гершуна. В 1912 г. Александр Львович Гершун получил приглашение от французских промышленников: его позвали в Крезо на один из заводов Шнейдера (как и Крупп, мирового лидера по производству и продаже оружия) для организации Оптического отдела, но его ответ был отрицательным. Российское общество оптического и механического производства поспешило назначить Гершуна научным руководителем фирмы. На следующий год было начато строительство Оптического завода на Чугунной улице (современное ЛОМО). Отдавая новому делу все силы (тратя на сон не более двух часов в сутки), занимаясь проектированием лабораторий, весной 1914 г. он уже участвовал в оборудовании предприятия.

Обширным планам ученого по производству оптического стекла в России помешала начавшаяся Первая мировая война, а русская промышленность не смогла освободиться от «немецкого ига». Большая часть завода была переоборудована под производство артиллерийских снарядов. Сам же Александр Львович осенью 1914 г. по поручению Артиллерийского управления уехал в командировку в Англию и Францию со спец-поручением Артиллерийского комитета.

К сожалению, собственное производство оптического стекла, так и не было организовано, поэтому в годы первой мировой войны Россия для изготовления оптических приборов вынуждена была ввозить его из-за границы.

А.Л. Гершуну в период войны приходилось работать с постоянным напряжением. Он не только работал на заводе, но и активно участвовал в научной работе, читал лекции, исполнял обязанности члена разных комиссий и комитетов. До своего последнего дня Александр Львович занимался активно педагогической деятельностью, передавая свои знания поколению будущих работников оптической промышленности России…

Здоровье его было подорвано многолетним тяжелым грузом обязанностей; он не щадил сил и не слушал близких людей, которые напоминали ему о необходимости кратковременного отдыха.

Переутомленное сердце не выдержало. А. Л. Гершун скончался в Петрограде 26 мая (по ст. стилю) 1915 г. Александр Львович был похоронен в возрасте 47 лет на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре.

Дело Александра Львовича достойно продолжил его сын Андрей, который пошёл по стопам отца.

p.s.:

Cын: Андрей Александрович Гершун (22 октября [4 ноября] 1903, Санкт-Петербург — 6 декабря 1952, Ленинград) — советский учёный в области фотометрии и светотехники, основатель научной школы по гидрооптике (Государственный оптический институт). Лауреат двух Сталинских премий (1942, 1949). Родился 9 (22 октября) 1903 года в Санкт-Петербурге в семье известного физика, профессора А. Л. Гершуна. После смерти отца в 1915 году воспитывался матерью Розалией Феликсовной. В 1920 году поступил на физико-математический факультет Петроградского университета (окончил в 1924) и одновременно зачислен «лаборантом при мастерских» в ГОИ, в фотометрическую лабораторию (позднее сектор) под руководством профессора С. О. Майзеля.

При образовании в 1934 году в составе фотометрического сектора новых лабораторий возглавил светотехническую (естественного и искусственного освещения) лабораторию. Коллегами А. А. Гершуна, руководителями других лабораторий, были известные в будущем учёные — доктора наук, профессора М. М. Гуревич (фотометрическая лаборатория), Л. И. Дёмкина (цветовая), Л. Н. Гассовский (глазной оптики) и Г. К. Устюгов (прожекторная), доктора наук Д. Н. Лазарев, Г. Н. Раутиан, А. А. Волькенштейн и др. Близкая, а часто и совместная работа этих крупных учёных позволила значительно продвинуть исследования в ГОИ в таких взаимосвязанных направлениях как фотометрия, светотехника, колориметрия, офтальмологическая и физиологическая оптика. В 1937 году А. А. Гершуну присвоено звание профессора и степень доктора технических наук по опубликованным работам без защиты диссертации.

Во время эвакуации ГОИ в город Йошкар-Ола (1941—1945) работал над проблемами светомаскировки, демаскировки и скрытного освещения, видимости через оптические приборы.

В послевоенное время продолжил связанные с фотометрией и светотехникой теоретические и прикладные исследования. Вёл активную преподавательскую и научно-общественную работу.

Скончался 6 декабря 1952 года в своём рабочем кабинете. Похоронен в Ленинграде на Большеохтинском кладбище.

В ряде работ, связанных с гидрооптикой, А. А. Гершуном с сотрудниками были созданы различные типы гидрофотометров и другой оптической аппаратуры для измерения коэффициента яркости, прозрачности, индикатрис рассеяния и поляризации морской воды, разработаны специальные подводные лампы. Участвуя в экспедиционных работах, А. А. Гершун проявлял исключительную работоспособность. Он неоднократно опускался под воду в водолазном костюме, выходил на катерах в длительные морские походы.

Во время Великой Отечественной войны А. А. Гершун разрабатывал методы светомаскировки, демаскировки и скрытного освещения, методы оценки наблюдательных оптических приборов по видимости через них точечных источников света и деталей обстановки. Провёл расчёт яркости прожекторного снопа. Предложил идею оценки малых яркостей путём введения новой световой величины — эквивалентной яркости, впоследствии включённой в систему фотометрических величин и в Международный светотехнический словарь.

В послевоенное время А. А. Гершун разработал метод измерения силы света ламп и светооптических систем, названный им телецентрическим.

За разработку контрольно-измерительных приборов с дистанционными показателями для заводов «А» и «Б» комбината № 817 (предприятия, занимавшегося радиохимическим выделением плутония для первой советской ядерной бомбы) в 1949 году секретными указами правительства был награждён орденом Трудового Красного Знамени и Сталинской премией II степени.

В течение всей жизни А. А. Гершун много внимания уделял подготовке молодых специалистов. Он преподавал и заведовал кафедрами в ЛГИ и ЛЭТИ, в ИИГВФ, в ВЭТА, ВМА и ВВА имени Н. Е. Жуковского. Преподавал и состоял профессором Ленинградского техникума точной механики и оптики, а после преобразования в 1930 году техникума в ЛИТМО с 1946 по 1952 год заведовал кафедрой физической оптики. Под его руководством в ЛИТМО была создана Лаборатория физической оптики. В разные годы читал курсы физики, физической оптики, светотехники, фотометрии, колометрии и др.

Источники:

1) Музей АО «Северо-Западный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» Обуховский завод» https://museum.goz.ru/exhibiti...

2) О. Б. Вахромеева (г. Санкт-Петербург) Научная, педагогическая и практическая деятельность А. Л. Гершуна (1868–1915): к 150-летию со дня рождения организатора российской оптической промышленности https://www.eduspb.com/public/...

Оценили 69 человек

179 кармы