Мнения о государственном аппарате державы Чингисхана обычно колеблются между двумя крайностями: от полного отрицания государственности у монголов Чингисхана и, наоборот, до приписывания Чингисхану гениального администрирования и создания крайне эффективного госаппарата. На самом деле всё это происходит от статичного взгляда на проблему, то есть без рассмотрения событий государственного строительства Монгольской империи в динамике. Поэтому размещу тут свою раннюю статью (упрощенный и облегченный вариант), которая затрагивает как раз вопрос эволюции госстроительства этой державы.

Эволюция государственного аппарата в государстве Чингисхана и ее влияние на экономическую политику в Монгольской империи (по китайским источникам)

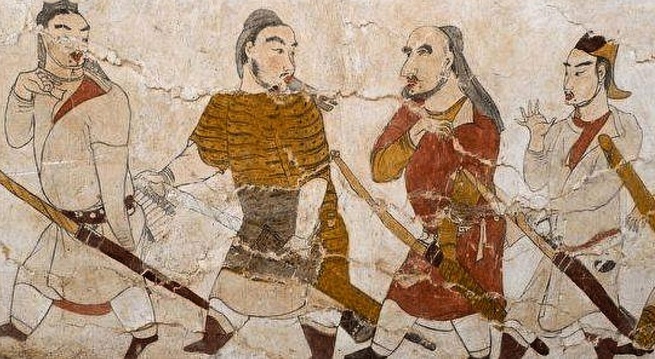

В государстве Чингисхана исходно не был развит административный аппарат, он ограничивался только секретариатом, состоявшим из некоторого количества битикчи (писарь по-тюркски), обслуживавших самые простые запросы верховного хана. Первое достоверное упоминание о них приходится на 1204 г.: в официальной династийной истории чингизидской династии Китая «Юань ши» (ЮШ) рассказывается, что после разгрома найманского протогосударства к Чингисхану впервые попал в руки соответствующий специалист (см. жизнеописание Тататунги в ЮШ, цз. 124). В разделе трактатов «Юань ши», в главе «Чиновничество», состояние государственного аппарата этого периода характеризуются следующим образом:

«Нравы государства были просты и сердечны и не имелось многочисленных запутанных служебных дел, только лишь темники руководили командирами войск, судьями вершился суд и расправа; и тех, кто занимал посты было не более чем по одному-двум, [взятых] из рода [императора], нойонства и самых близких сподвижников» [ЮШ, с.2119].

Побывавшие в 1230-х годах у монголов китайские дипломаты Пэн Да-я и Сюй Тин сообщают то же самое: «У татар с самого начала не было принято назначать на должности и просить жалования, правитель татар тоже не уяснил [значения этого]. Чиновники рассказали о значении этого и почему это нужно…» [ХШ, с.14б].

О битикчи у них говорится еще следующее: «Татары не называют их министрами, а зовут только лишь бичэчэ. Бичэчэ – это те, кто по-китайский линши (т.е. писарь - Р.Х.). Им поручено ведать перепиской и официальными бумагами, и только» [ХШ, с.2а].

Неразвитость аппарата подчеркивается также отсутствием регулярного жалования в принципе у этих битикчи. Например выпускники школы переводчиков, получив чиновничью должность после ее окончания, не получали жалования, а сами «[вместе с] татарами ходят [везде] и по собственному усмотрению требуют под угрозами сахуа (подарок - Р.Х.), вымогают и получают вещи и пропитание» [ХШ, с.2а]. Происходило это по следующей причине:

«Что касается их [черных татар] системы наград и наказаний, то согласно обычаям [черных татар] исполнение своих обязанностей считается в порядке вещей и [никто] не осмеливается считать это заслугой» [ХШ, с.2а].

Точно так же дело обстояло с полномочиями и их иерархией – то, что было выделено в область полномочий чиновников было отдано им полностью на откуп, даже сами подтверждающие их пайцзы чеканились самими чиновниками (правда по разрешению хана):

«У татар [теперь] имеются только золотые пайцзы с тигриной головой, простые золотые пайцзы и простые серебряные пайцзы [согласно рангу чиновников]. Имеющие заслуги [чиновники] сами предоставляют золото и серебро, а татарский правитель дает разрешение, чтобы [эти чиновники] сами отчеканили пайцзы с вырезанными сверху уйгурскими [или мусульманскими] буквами, которые гласят не что то иное, как: «Силою вечного Неба…» и так далее, весь этот [текст] на внешней стороне [пайцзы]» [ХШ, с.2а].

Естественно, что таким положением высшие чиновники пользовались в собственных интересах:

«Те единственные [сановники], кто просматривает официальную документацию – это как раз [Елюй] Чуцай и Чжэньхай, которые заполучили [способ] осуществления дел в свою личную пользу, потому что владетель татар не умеет грамоте» [ХШ, с.9а].

Все вышеизложенное дает право заключить, что перед нами типичная система кормлений, а не регулярная система жалований при строго очерченном круге обязанностей. Таким образом для периода становления монгольской империи влияние развитых бюрократических традиций завоеванных оседлых государств (Китая, Средней Азии) было пока еще крайне невелико.

В целом систему высшего чиновничьего аппарата при Чингисхане можно охарактеризовать как весьма примитивную, роль чиновников в важных делах (в понимании монгольской верхушки) была технической, зато в чисто хозяйственных вопросах и в вопросах управления вновь захваченными территориями с оседлым населением они сумели занять главенствующее положение. В этих условиях бывшие чиновники разгромленных монголами государств, перешедшие на их службу, в области своей компетенции самостоятельно и без специальной санкции принимали на себя привычные наименования должностей и воспроизводили привычные им формы управления. Про это ясно сказано например в «Юань ши» в разделе трактатов «Чиновничество»:

«Цзиньцы, которые перешли на сторону [монголов], по этой причине служили им в [следующих] должностях: тех, кто был в провинциальных властях или командовал войсками – их назначали управлять провинциями и командовать войсками, теми же что и раньше» [ЮШ, с.2119].

В этих условиях роль чиновников из покоренных государств в экономических вопросах была основной – они проводили выгодную им самим политику. Но лишь постольку, поскольку они могли обеспечить нужды монгольской аристократии, которая сама не разбиралась в деталях, а только назначала требуемые материальные ресурсы для представления в их распоряжение. После получения оговоренных денежных сумм или материальных ценностей монгольские ханы и нойоны мало интересовались остальным, поэтому например долго существовал откуп налогов вместо регулярного и полного взимания налогов. Другой формой участия их в грабеже покоренного населения было уртачество – долевое участие монгольской знати в деловых предприятиях купцов, которым давались соответствующие широкие полномочия.

Сама монгольская знать по той же схеме не занималась торговыми и финансовыми операциями, а просто передоверяла их своим доверенным лицам:

«Если [говорить] об их торговле и купле-продаже, то [они] все, начиная от владетеля татар до незаконных царевичей, незаконных князей, незаконных принцесс и прочих, отдают мусульманам [в оборот] серебро. [Те же] или дают его взаймы народу и [имеют на] нем огромные проценты – на один вложенный дин накручиваются за 10 лет проценты в [размере] 1024 дин –, или покупают всяческие товары и перевозят для торговли [в дальних местах], или требуют с народа возмещения убытков, ссылаясь на [якобы] ночное воровство» [ХШ, с.13б].

В силу того же отношения монголы первоначально воспринимали налоги не более чем как разновидность дани с оседлого населения, а позже – формы повинностей, в которых монголы у себя не различали налоги, натуральные повинности, военную и почтово-транспортную службы.

В связи со всем этим у монголов не могло быть ясного понимания значения денег. Изначально, они знали в торговле только натуральный обмен:

«Они [черные татары] ведут меновую торговлю овцами и лошадьми [на] золото, серебро, полотно и шелк»; «в основном татары желают [покупать] только полотно, шелк, железо, котлы-треножники [для варки пищи] и разноцветное дерево, которые необходимы для удовлетворения нужд в одежде и питании. Китайские, мусульманские и прочие торговцы приезжают в степь и татары с радостью меняют овец и лошадей на них [т.е. на вышеперечисленные товары]» [ХШ, с.13б].

Золото и серебро для них не было всеобщим эквивалентом, а в основном только ценным товаром и средством накопления, и лишь в последнюю очередь резервом для торговли, могущим поддержать баланс в случае нехватки основного их товара для торговли – скота. При этом китайская монета для них была была совсем иным, чем для китайцев.

Монголы издавна были знакомы с китайской монетой и даже ввозили ее к себе, причем в огромных количествах. Но только железную монету – и только для использования в качестве металла, а не в качестве платежного средства. Ли Синь-чуань (сунский автор начала XIII в.) писал о событиях X–XII вв. так:

«Люди Ляо впервые основали места для торговли и давали им [татарам] товары в ходе посольств, при этом железо строго запрещалось [ввозить к татарам]. Если говорить о цзиньцах, то возникновение [их государства] ослабило этот запрет. <Вдобавок> Лю Юй не исполнял [этот запрет]. Железные монеты из таких [мест как] Хэдун и Шэньси, а также монеты из Юньчжуна, покупались татарами. Татары, заполучив их, в результате сделали множество оружия и доспехов из них… Когда цзиньцы захватили Хэдун, [они] отменили ограничения, давали [татарам] металлическую монету. Поставленный блюсти [запрет] Лю Юй еще более привел [его] в упадок. Поэтому железная монета из Цинь и Цзинь, и вообще все монеты, стекались к ним [татарам]» [Ван Го-вэй, с.14б].

В «Истории Великой Цзинь» рассказывается, что размах этих контрабандных операций был столь велик, что китайские власти приняли решение изъять из обращения железную монету:

«С того момента, когда Великая Цзинь перестала использовать [хождение] железной монеты, [она] вся целиком конфисковывалась в казну. В казне из каждых двух связок и 500 [штук] железных монет делался один брус. Каждый брус выкупался у народа за 550 бронзовых монет. В северных землях железо высоко ценилось, [поэтому] простой народ, в основном из округов Хочжоу, Шаньчжоу и Учжоу, продавал монету на 8 [торговых] подворьях в [уездах] Тянь[сянь], Дэ[сянь] и Юньнэй [покупателям] из северной стороны. Сейчас в Хэдуне металлическая монета похоже закончилась после того как [Лю] Юй привел дела в беспорядок, вплоть до того, что имевшаяся в Шэньси металлическая монета тоже утекала и уходила на север. В северной стороне, во множестве заполучившей его [металл], делается все больше вооружений. От этого [на севере] появились крепкие доспехи и острое оружие. Тот [металл], что [теперь] завозится в ходе посольств, похоже не изменит состояния дел [у татар], уже обзаведшихся когтями и клыками» [там же].

Изменения в системе государственного управления и экономической политики Монгольской империи произошли не сразу и только в царствование Угэдэя. При нем была выстроена иерархия государственного аппарата (по китайским и мусульманским образцам), упорядочены обязанности и права чиновничества и были предприняты первые меры к установке нормальной налоговой системы, которые предложил первый министр Угэдэя кидань Елюй Чуцай:

«до этого старшие чиновники всех лу по совместительству ведали денежными и натуральными налогами с военного и гражданского населения и часто, опираясь на [свои] богатство и силу, безнаказанно творили беззакония. Его превосходительство представил доклад императору о том, чтобы старшие чиновники ведали делами только гражданского населения, темники возглавляли военную власть, а налоговые управления распоряжались денежными и натуральными налогами, и чтобы все [они] не управляли друг другом, и тогда же [это] было возведено в твердый закон» [Сун Цзы-чжэнь, с.73-74].

Однако эти мероприятия проводились несистемно, с частыми отклонениями от первоначальных планов – это было результатом компромиссов в ходе борьбы между сторонниками разных подходов к эксплуатации завоеванных земель и населения внутри верхушки монгольского государства. Часть ее выступала за путь старый и привычный, т.е. за хищническую эксплуатацию, сопровождавшуюся различными эксцессами и упором на кочевое хозяйство. В то время как другая ее часть была настроена на принятие на вооружение отработанных методов регулярной эксплуатации оседлого населения, которые существовали в развитых государствах, в первую очередь китайских.

Период 30-50-х годов XIII в. был переходным в процессе этой трансформации монгольского государственного аппарата к системе, близкой к развитым бюрократиям китайского образца. Хотя еще в 1238 г. Елюй Чуцаем был представлен детальный план экономических преобразований и упорядочивания системы бюджетных отношений, но по указанным выше причинам, а также из-за консерватизма и инерции, реально его предложения были претворены в жизнь только при Хубилае, в 60-х годах XIII в. Так, по сообщению «Юань-ши лэй-бянь» в 1260 г.

«были обнародованы императорские указы по новой политике, пятый из которых приостанавливал [систему] данничества и подношений. [В нем] говорилось: “С основания государства и до настоящего времени множество дел совершалось впервые и неправильно: так как с самого начала не платилось жалование [чиновникам], чтобы поддерживать их честность, то распустилось взяточничество и стало всепроникающим. В любом деле не обходилось без сахуа и прочих подарков, получаемых как с простого народа, так и со знати”. [Еще там] говорилось: “Сами, будучи богатыми и сильными, все [чиновники из] казны брали сотню, а возвращали – единицу, [тем самым] увеличивали казнокрадство и множили измену. Если не прекратить [это], то вред не станет уменьшаться. Отныне, мы, собственной персоной, приговариваем: настоящим прекращаются злоупотребления – отменяются преподношения подарков войскам противника в чужих государствах, чтобы они сдавались; также [отменяются] уртачества, поклоны сахуа и прочими подарками на приемах [у чиновников]; также вводится запрет на инспектирование старшими чиновниками как в столице, так и в провинциях. Это [все отныне] становится законом”».

В завершение, необходимо упомянуть и о таком частном проявлении общей экономической политики как выпуск монеты. В Китае понимание необходимости такого важного атрибута централизации государства как монетная регалия существовало еще во времена Тан, когда она была введена в действие, несмотря на сопротивление региональных властей . Для Монгольской империи тоже можно было бы ожидать перехода на подобную систему в связи с приходом при Угэдэе в имперское правительство таких, воспитанных в традициях китайской государственности, бюрократов как Елюй Чуцай (он стал в 1231 г. главой этого правительства). Но, как показано выше, несмотря на ряд успешных мероприятий в развитии государственности по образцам Китая, Елюй Чуцаю не удалось добиться успеха ни в отмене откупов (введения вместо них регулярной системы налогообложения), ни в централизации выпусков монеты. Поэтому, если говорить о монетной регалии монгольского государства в 20-40-х годах XIII в., то в вышерассмотренных условиях она была невозможна вплоть до Мэнгу-каана, а имеющиеся монеты с легендами великого хана надо относить только к частной инициативе и частному чекану, подражавшему (в меру понятий чеканивших) «нормальным государствам». Поэтому сами монгольские ханы – Чингисхан и Угэдэй, монету не выпускали, а имеющиеся образцы с их именами служили не в качестве общегосударственной монеты, а лишь для обслуживания местных и региональных нужд.

Елюй Чуцай (耶律楚才)

Оценили 6 человек

11 кармы