На написание этой статьи меня натолкнули наблюдения над тем, как большинство из нас оценивают знания (тексты). В комментариях можно увидеть: как ему можно верить (или: читать его), если он сторонник/поклонник/приверженец такого-то? Или – с точностью до наоборот: а вы такого-то читали? Нет? Тогда о чём с вами можно разговаривать?!

Теперь вдумайтесь: мы оцениваем (а значит, фильтруем «на входе») мысли, идеи, предложения и пр. – по источнику сообщения. Для нас важно не что сказано, не когда или где сказано и даже не зачем сказано. Для нас главное – кем. И при этом мы претендуем на то, что способны дать объективную независимую оценку.

«Думай не о том, ЧТО спросили, а о том – ДЛЯ ЧЕГО? Догадаешься – для чего, тогда и поймешь, КАК надо было отвечать» (Максим Горький)

Небольшое лирическое отступление. Точнее два.

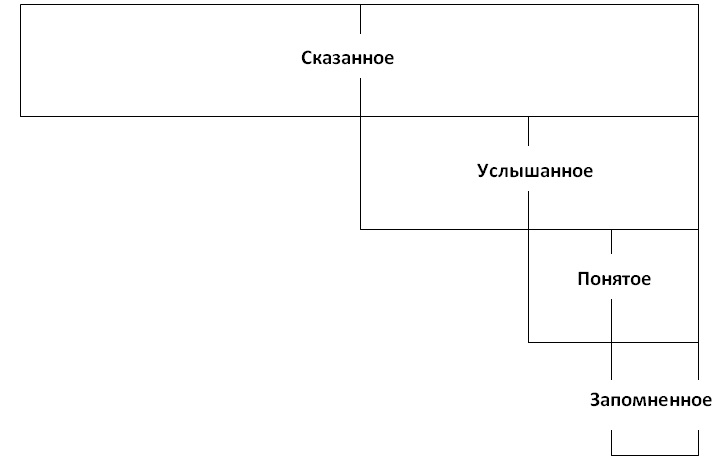

Первое. Существует закон, который уже давно описан психолингвистами и психофизиологами. Согласно этому закону, человек слышит половину сказанного, понимает половину услышанного, а запоминает половину понятого (почему? здесь):

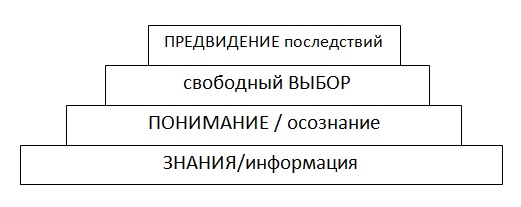

Второе. Внутренняя структура отВЕДственности (от слова «ведать») как состояния складывается из четырёх составляющих или четырёх этапов: 1) получил ЗНАНИЯ => 2) осмыслил, ПОНЯЛ, осознал => 3) на основе этого сделал свободный ВЫБОР => 4) представляешь себе ПОСЛЕДСТВИЯ, к которым твой выбор и твоё последующее действие приведут (подробнее здесь).

Другими словами, уменьшая изначальный объём поступающей информации (отказываясь от чтения и просмотра познавательной разноплановой информации), человек самостоятельно (и сознательно, хотя в большинстве случаев и не осознавая этого, т.е. не отдавая себе в этом отчёт) лишает себя (уже «на входе») необходимого объёма информации, который в дальнейшем должен быть подвергнут аналитической работе и составит базу для осмысления и объединения в систему, на основе которой впоследствии будут приниматься решения.

«Чувство ответственности – сущностное качество полностью созревшего, работающего в полную силу, реализующего свой потенциал человека» (Брайан Трейси)

Истинная мудрость начинается с разноплановости (включая противоречивую и взаимоисключающую информацию) и безпристрастности (т.е. без оценок по всевозможным шкалам «хорошо-плохо», «правильно-неправильно», «справедливо-несправедливо», потому что эти критерии должны включаться уже во время осмысления полученной информации). Я не знаю, кто это сказал и говорил ли вообще кто-нибудь подобное. Эта мысль, что называется, выстрадана и проверена на собственном опыте. Вот им-то я в качестве иллюстрации и поделюсь.

В детстве и юности я довольно много читала и практически вплоть до окончания школы между текстом и автором ставила знак равенства. Так же, как мы часто оцениваем личность актёра по его ролям в кино. И ещё у меня была привычка, как, впрочем, и у многих других «советских» детей, обязательно интересоваться (перед тем, как окончательно утвердиться в своём мнении о человеке, а иногда и перед началом знакомства): он «за красных» («хороших», по советским понятиям) или «за белых» («плохих»)?

Знак равенства между текстом и автором я ставила ровно до тех пор, пока не вызвалась в 10 классе готовить урок, посвящённый одному из классиков литературы XIXв. К этому времени я уже прочитала почти все его романы, рассказы и повести и была очарована и героями, и текстами, и автором. Во время подготовки неожиданно и «случайно» мне попалась книга воспоминаний современников об этом авторе как о человеке. И там была история о том, как где-то в Европе при переправе на пароме возникла экстренная ситуация эвакуации пассажиров и выяснилось, что спасательных шлюпок на всех не хватит. И один из очевидцев (иностранец, на тот момент впервые услышавший фамилию писателя) описывал, как этот человек истерично кричал о том, что он – гордость России и его нужно спасать в первую очередь, и при этом грубо расталкивал женщин и детей. Сказать, что у меня был шок – это не сказать ни-че-го!..

В общем, «прививка» оказалась довольно болезненной, но навсегда вылечила (исцелила) меня от привычки ставить знак равенства между текстом и автором. Позже были и другие истории. Например, о том, как один из современников спросил у римского (тогда он не был «древнеримским») философа, почему он проповедует аскетизм и праведность, а сам нарушает свои же рекомендации буквально на каждом шагу. На что философ невозмутимо ответил: «потому что пишу я для других, а живу – для себя». Однако подобные истории на меня уже не действовали настолько шокирующе. Они лишь укрепляли в истинности выстраданного ранее вывода.

Делить всех авторов на «красных» и «белых» я перестала после того, как познакомилась с «Евангелием от Иуды», в котором рассказывается о том, что Иуда «предал» Учителя отнюдь не по своей воле, а по личной просьбе Иисуса. Как раз и именно потому, что был его истинным другом и наиболее глубоко проникся пониманием происходящих процессов.

И неважно, насколько истинно то, о чём говорится в том тексте. Важно – то, как это повлияло на моё мировосприятие. После прочтения я навсегда отучилась от привычки «делать глобальные выводы на основании неполных данных». И тем более «прилепливать ярлыки».

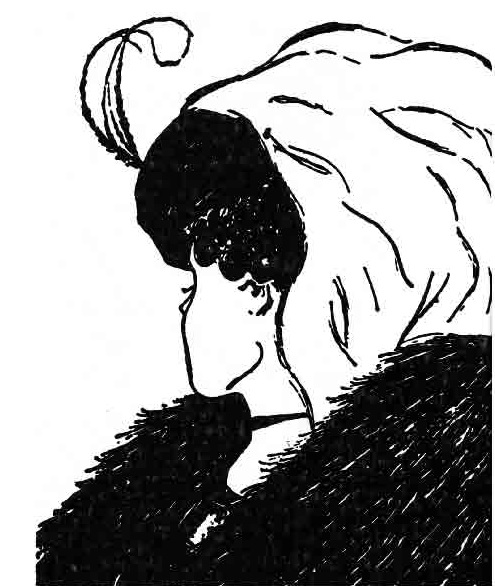

Позже и в науке (у Людвига Витгенштейна и др.), и в литературе (например у Карлоса Кастанеды в «Сказке о силе») я столкнулась с тезисом о том, что наш мир – это по сути описание мира. А дальше – и с иллюстрациями этого тезиса, например «Правдивыми рассказами» Александра Котлячкова. Однако я к этому времени уже старалась быть тем, кто в рисунке из книги Стивена Р. Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» видит и старуху, и девушку, поочерёдно концентрируя внимание то на одном, то на другом образе, чтобы лучше разглядеть детали...

Параллельно с этим я усиленно искала ответы на многие и многие вопросы по поводу внутреннего мира (человека) и окружающего мира (природы). Поскольку родилась я в семье (по современным понятиям, атеистов), где был «культ» (1) здравого смысла, (2) обязательного наличия причинно-следственных отношений и (3) ответ(д)ственности, начала я искать вопросы в книгах учёных (включая философов). Однако как только дело доходило до тех вопросов, которые мне были интересны, учёные и философы писали: «А это одному Богу известно…».

Пришлось обратиться «к Богу». Поскольку родилась я в стране, где «официальная религия» - христианство, начала с «Библии». Благо у нас в лицее ввели как раз теологию. И нам отец Олег (преподаватель/священник центрального собора) раздал книги «Ветхий Завет» и «Новый Завет» с предложением почитать. Что я, не откладывая, и сделала. Но поскольку читаю я с карандашом в руках, то у меня возникло очень много вопросов. На которые у бедного преподавателя не было ответов. Только один: «Верить надо…». Но просто верить, не осознавая причинно-следственных связей, я попросту НЕ УМЕЮ. В общем, по просьбе отца Олега, обратившегося к директору с просьбой, «чтобы этой на моих занятиях больше не было», мои занятия христианским богословием закончились...

Дальше был период изучения исламской литературы, включая «Коран». Потом буддийской, кришнаитской… Древнеиндийские веды… Славяно-арийские веды… Между этим – всевозможные секты и оккультные течения… Параллельно и одновременно – изучение работ современных учёных (преимущественно естественнонаучного и гуманитарного циклов)…

«3нание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника» (Фома Аквинский)

Моё счастье, что я выросла в семье «атеистов» и к ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ я предъявляла требования здравого смысла, причинно-следственных отношений (плюс – непротиворечивости и отсутствия лакун) и ответ(д)ственности и не стала ничьим последователем (и тем более фанатиком), но приобрела опыт восприятия мира представителями большинства из существующих религий и научных направлений.

Пишу я это всё не для того, чтобы призвать «повторить мой подвиг». Отнюдь. Без внутреннего стержня, который формирует семья, в такие «дебри» пускаться очень даже опасно! Тем более, что мы живём в условиях войны за истину, основное оружие в которой – ментальные вирусы.

Что такое ментальные, или в терминологии автора – «мозговые вирусы» очень подробно и обстоятельно написал Игорь Ашманов здесь и здесь (очень! рекомендую). Я же здесь лишь немного дополню. Ментальные вирусы гораздо опаснее обычных.

Во-первых, потому что заражённый этим вирусом уничтожает и себя, и ближайшее окружение довольно эффективно и на это не требуется дополнительных сил и затрат на вооружение, армию и прочее. Происходит достаточно быстрое саморазрушение личности (на всех уровнях, а не только на физическом!) вплоть до полной аннигиляции… Постепенно, незаметно, но довольно эффективно и результативно. Кстати, один! из возможных! вариантов:

«запущенные одновременно противоположные установки для сознания человека, тянут это сознание в противоположные стороны и приводят к разрушению цельности оного» (Н.В. Левашов).

Во-вторых, потому что большинство живущих об этом либо не подозревают, либо не верят в возможность существования ментальных вирусов просто потому, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А это существенно облегчает проникновение мозговых вирусов в подсознание такого «Незнайки» или «Фомы неверующего». Ведь в этом случае ментальные вирусы не встречают никакого сопротивления и спокойно обосновываются в соответствующих структурах нашей сущности (тонкоплановых материальных телах), где находится наше сознание, подсознание, предсознание и пр. центры «управления нашим полётом (жизнью)».

Одним из средств передачи мозговых вирусов являются тексты. Поэтому предлагаю серьёзно подумать о ментальной гигиене. Борясь с вирусами и инфекциями на физическом уровне, мы хорошо знаем о гигиене физического тела. Однако либо ничего не слышали, либо не придаём должного значения гигиене ментальной. А зря! Выбирая фильм или передачу для просмотра, газету, журнал или книгу для чтения, мы (независимо от того, как мы к этому относимся и насколько внимательно воспринимаем) отдаём свой потенциал, усиливая изложенные там идеи, и открываем себя для воздействия заложенных в текстах программ и вирусов, в том числе. Это же правило ментальной гигиены относится и к выбору собеседников.

Кроме того, следует помнить о завете, приписываемом Будде:

«Не доверяйте тому, что вы слышали, не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение, не доверяйте ничему, что является слухом или мнением большинства; не доверяйте, если это является лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин. После наблюдения и анализа, если он согласуется с рассудком, способствует благу и пользе одного и каждого, тогда принимайте это и живите согласно этому».

В этом завете отчетливо вырисовываются основные критерии поиска истины:

1. обращение к первоисточнику;

2. соответствие здравому смыслу (= здоровой мысли!);

3. подтверждение практикой;

4. ориентированность на благо одного и каждого (как части и целого).

И в заключение о том, что стоит помнить основной принцип изменения себя – это постепенность, по-ступен-чатая постепенность.

«Любая вещь или явление состоит из частей. Много частей сложить сразу бывает трудно. Не стоит взбегать по лестнице, перескакивая через 3-4 ступени, если ещё не научился ходить.

Но если одну ступеньку преодолеть без лишнего напряжения, а затем другую точно так же, то и вся лестница будет пройдена без лишнего напряжения, нужно всего лишь распределить шаги так, чтобы было доступно тому, кто учится, и не переходить к следующему шагу, не освоив предыдущий полностью. Тогда все части будут складываться счастливо, и ты легко достигнешь цели.

Но мы, как правило, обходим принцип постепенности, срезаем углы и лихачим на поворотах». (Сергей Стрижак)

Постепенность ОБЯЗАТЕЛЬНА, потому что:

«(мозг) старается сохранить уже созданную картину представлений, не понимая даже, что она НЕ соответствует реальному положению вещей в Природе. Но мозгу это не объяснишь, и он «брыкается» изо всех сил, пытаясь сохранить в себе ложные представления» (Н.В. Левашов).

Физика (физический план) инертна, она скорее оттолкнёт, отторгнет, чем перестроится. Работа мозга стабильна, и резкие перестройки для него смертельны. Могут потеряться старые образы (способы) мышления, а новые не успеют сформироваться – и всё: может наступить потеря ориентации в миропонимании, мировоззрении. В крайнем случае наступает шизофрения. Вот мозг и брыкается, пытаясь сохранить устойчивость. Ведь:

«Каждый атом стремится к максимально стабильному состоянию <определённому уровню мерности в конкретном диапазоне>. В случае отличия уровня мерности атома от оптимального, возникает сила, возвращающая его к состоянию устойчивого равновесия» (Н.В. Левашов).

Поэтому в каждом деле главное - «шаг вперёд – и два назад».

Контролировать «передоз» или «перегруз» информации каждый должен самостоятельно. Тем более, что это принципиально важно для психического и физического здоровья человека.

Оценили 10 человек

37 кармы