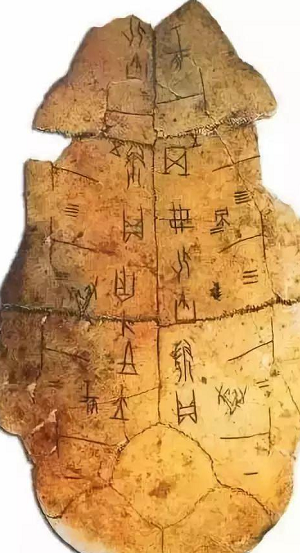

Именно таков путь трехтысячелетней историографической традиции Китая. Это отражается даже в языке — знак 史 ши, которым сейчас обозначают понятие "история", исходно означал служителя при дворе чжоуского вана, который участвовал в гаданиях своего правителя-вана (проведение различного рода ритуалов, в том числе гаданий, так называемых "вопрошаний Неба", было важнейшим делом вана) и, соответственно, в фиксации их результатов.

Со временем ши, этот мелкий чиновник двора, так сказать архивист, сохранявший сведения о гаданиях (потом и других ритуалов), а главное — результатов гаданий (точнее — сравнения "ответов" Неба, т.е. интерпретации полученных на кости отметок, с реально свершившимися событиями, о которых и вопрошали Небо и духов-предков), стал первым прото-историографом при дворе вана. "Прото", это потому что на этом этапе еще не дошло до ведения хроник специальным придворным историком, но этот шаг был вскоре сделан. О том же, как сложилась (начиная с архаических времен) китайская историографическая традиция, дошедшая до своей вершины — династийных историй, и рассказывает данная заметка (ее первая часть).

Нормативные истории (正史 чжэнши по-китайски), еще называемые династийными историями, это официальные истории прежних («погибших» по китайской терминологии) династий, которые составлялись государственными историографами по приказу императора новой династии. Для написания таких историй использовались официальные документы и исторические сочинения, которые относились ко временам описываемой династии.

Ведение записей деятельности владетелей царств и императоров Китая (летописей их государств) являлось древней традицией, уходящей как минимум в I тысячелетие до н.э. Почти все они не дошли до нас ни в каком виде (за считанными исключениями). Тем не менее содержание многих из них нам известно по более поздним, периодов империй Цинь (221 – 207 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 гг. н.э., это принятая в отечественной литературе периодизация, в китайской – с 202 г. до н.э., когда Лю Бан провозгласил себя императором Хань), официальным историям.

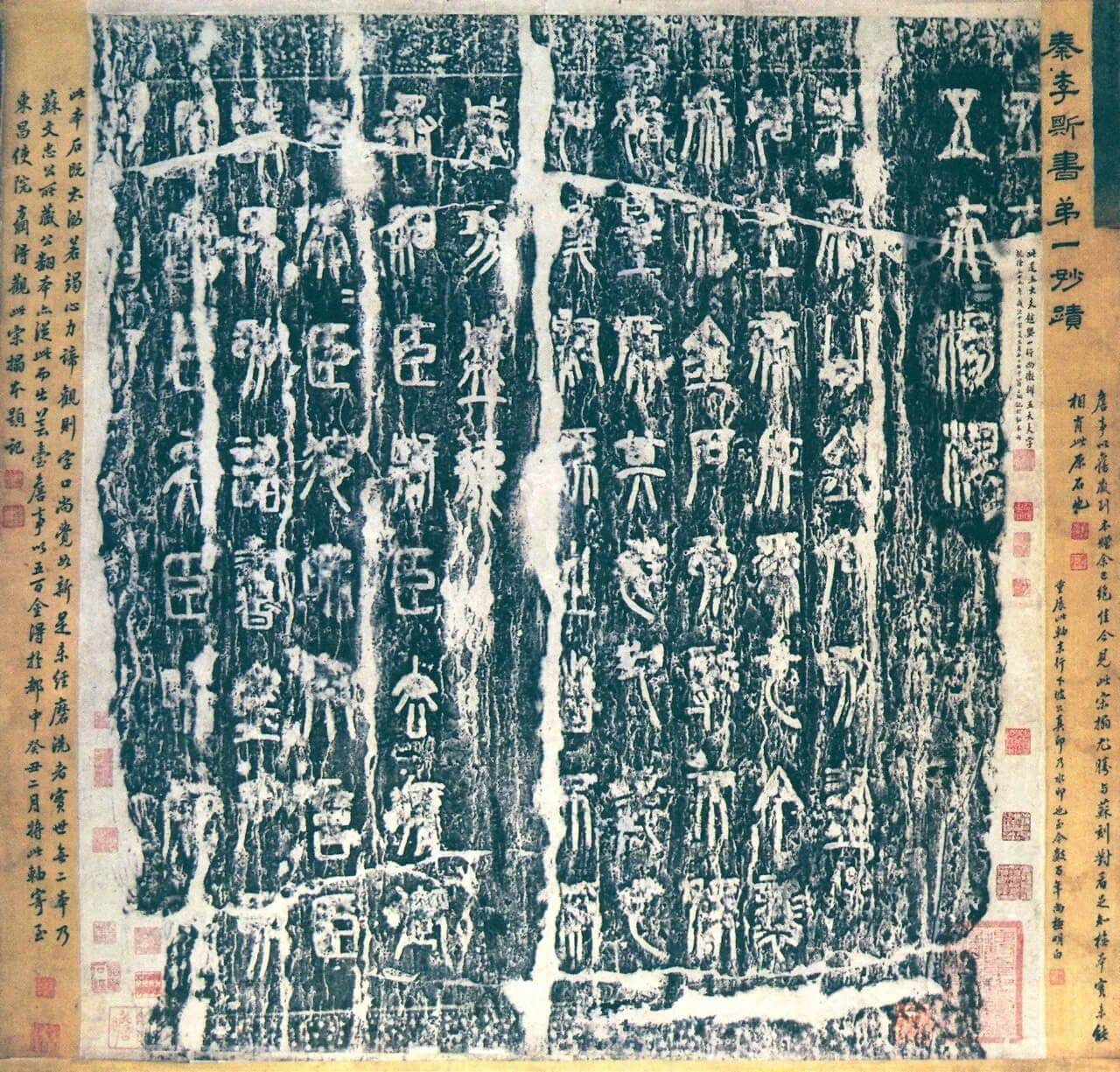

Первой чжэнши принято считать «Записи историографа» (史記 Ши цзи, в отечественной традиции — «Исторические записки») Сыма Цяня (145 – ок. 86 г. до н.э.), законченные к 91 г. до н.э. и описывающие историю Китая с самых ранних (мифических) времен и до династии Хань. В ней-то и использовались не дошедшие до нас летописи разных царств Китая и официальные истории времен Цинь. Например, некоторые документы империи Цинь сохранились в виде каменных стел, где были выбиты законы, указы и других документы Цинь Ши-хуана (именно по его приказу они создавались и ставились в разных частях объединенного им Китая).

Написанные циньским канцлером Ли Сы строки указа Цинь Ши-хуана (эстамп со одной из циньских стел, установленных в Ланъятай)

Отмечу тут, что название «Записи историографа» соответствует пониманию самими китайцами смысла выражения 史記. Дело в том, что с давнего времени это сочинение в Китае называлось Тайшигун шу, что значит «Книга истории тайшигуна» (тайшигун – это звание придворного историографа и одновременно почетное имя Сыма Цяня). Т.о. название сочинения издавна понималось как записи конкретного историка, а не абстрактные «исторические записки». Но данное название («Исторические записки») прижилось в литературе, поскольку отражает привычные нам европейские (античные) образцы первых историй.

Второй чжэнши считается сочинение 漢書 Хань шу («Книга истории Хань»), что создавалось семьей историков рода Бань (отец — Бань Чао, его сын Бань Гу и дочь Бань Чжао) на протяжении почти ста лет и считается в основном принадлежащим кисти Бань Гу (32 – 92), хотя окончательно было закончено в 117 г. (после смерти Бань Гу) его младшей сестрой Бань Чжао.

Эта 2-я чжэнши охватывала период с 209 г. до н.э. по 8 г. н.э. и считалась историей Западной (Ранней) Хань (202 г. до н.э. – 8 г. н.э.). После периода т.н. «узурпации Ван Мана» (9 – 23 гг.), правление династии Хань было восстановлено и период с 23 по 220 г. стал считаться временем Восточной (Поздней) Хань. Поэтому, после появления династийной истории «Хоу Хань шу (“Книга истории Поздней Хань” или “История Поздней Хань”)», написанной Фань Е (398 – 445) незадолго до своей смерти в 445 г., «Хань шу» Бань Гу стали называть «Цянь Хань шу (История Ранней Хань)».

Содержания, составы и композиции Ши цзи и Хань шу задали последующим авторам династийных историй образцы для работы, создав в итоге канон составления для всех остальных чжэнши. В общепризнанном списке таковых всего насчитывается 24 чжэнши, составляющих их канон, т.е. так называемые «24 династийные истории».

Ко временам, после составления первых двух чжэнши, их создание превратилось в важнейшее государственное мероприятие. Дело в том, что после гибели Хань, смены множества династий, образования на территории Китая одновременно нескольких соперничающих империй (т.н. период «северных и южных династий») и прочих смут, перед новыми, объединявшими Китай, династиями, вставала проблема их легитимности. Именно в целях своей легитимизации, каждая новая династия предпринимала традиционные меры — провозглашала название династии, вводила свой календарь со своими девизами правления.

Т.н. цзягувэнь – записи на черепаховом панцире, которые сохраняют как вопросы, заданные при гадании на этом панцире (при его раскалывании от протыкания раскаленными бронзовыми спицами), так и полученные "ответы Неба"

Манифест о провозглашении названия династии был первым и важнейшим актом нового Сына Неба, в нем разъяснялись основы будущего правления и их соотнесение с символическими и духовными основами, заложенными в выбранном названии, поскольку оно базировалось на исторических прецедентах, таких как правления «идеальных императоров», примерах гибели империй от действий императоров-тиранов, терявших так называемый «мандат Неба» на правление Поднебесной, а также ссылках на знамения небес etc. Название должно еще было указывать на связующую роль нового императора как посредника между волей Неба и делами Поднебесной и населяющих ее народов (также с привлечением соответствующих исторических примеров). Все это обосновывалось в манифесте усилиями сановников из императорской академии, а по совместительству официальными историографами.

И вот в рамках этого процесса упрочения легитимности, особую значимость приобретало создание официальных историй. Ведь создание официальной истории предыдущей династии мыслилось в рамках китайской традиционной идеологии как создание зеркала, в котором отражались деяния владетелей династии текущей. Концепция «история-зеркало» одна из древнейших в идеологической мысли древнего Китая. В ней предполагалось, что государь должен видеть свои поступки в зеркале истории, узнавая из нее как вели себя государи иных эпох (и иных династий) и сравнивая себя с ними. При этом и он сам должен был оставить записи своих деяний, то есть обеспечить материалами будущее создание зеркала из истории своего правления (т.е. задачи для последующих поколений правителей). Именно поэтому при дворах китайских владетелей и императоров всегда велись регулярные и разнообразные записи – как деяний и речей государя (т.н. шилу «правдивые записи»), так и разных событий (при дворе – т.н. цицзюйчжу «дневник двора»; а произошедшего во всей стране – в жили «поденные записи»). Неслучайно поэтому, что один из главных памятников китайской исторической мысли гигантский свод «Цзы-чжи тун-цзянь (Всеобщее зерцало, правлению помогающее)» (1086 г.) назван именно так, а его многочисленные «дополнения», «продолжения» и просто подражания всегда содержали в своих названиях слово «зерцало/зеркало».

Итак, написание официальной истории предыдущей династии являлось весомой заявкой на легитимность новой династии, император которой, получив «мандат Неба» на власть в Поднебесной, обретал также законное право на свой суд истории над «погибшей династией». Поэтому значение историков, официальных историографов, возрастало на протяжении всей истории старого, императорского, Китая.

Опубликование чжэнши, таким образом, становилось зримым и материальным доказательством этого права и служило легитимации правления нового монарха и его династии. В результате дело составления династийной истории становилось важной государственной задачей, к которой привлекались лучшие силы историков и ученых-конфуцианцев, а также соответствующие государственные институты. В итоге написание чжэнши к временам Тан (618 – 907 гг.) перестало быть чисто авторским, их стали писать коллективы авторов-историков и даже целые историографические комиссии, насчитывавшие десятки человек (авторов, редакторов-корректоров, редакторов-сводчиков и главных, как бы «выпускающих», редакторов), над которыми еще ставились крупные государственные деятели, отвечавшие за всю работу.

Выше уже отмечалось раннее появление историографов при дворах государей царств архаичного Китая, а потом у при дворах первых централизованных империй, т.е. Цинь и Хань. Со временем их значение постоянно росло и к временам Тан и позже, дошло до создания государственных институций, имевших в иерархии имперских учреждений Китая одно из высших положений. Так, в официальных списках государственных институтов (ранжированных по их значимости) для этих династий, учреждения, где были сосредоточены государственные и придворные историки (как бы они не назывались для конкретной династии – академия Ханьлинь, гошиюань etc), они помещались сразу за тремя главными столпами управления империей – за правительством («Шесть Приказов», «Высший/Центральный имперский секретариат» etc), высшим руководством войсками и силами безопасности («Верховный тайный совет») и аппаратом надзора за всеми государственными органами, подчиненным только императору и независимым от всех остальных государственных учреждений («Цензорат»).

Оценили 7 человек

12 кармы