Некоторые считают его едва ли не святым, другие – лжецом и предателем. Что характерно, и те, и другие зачастую приводят в обоснование своей позиции одни и те же избранные места из «Архипелага ГУЛАГ» - и то ставшие им известными не после прочтения оригинала, а из чьего-то пересказа.

Что прежде всего вменяют в вину Александру Солженицыну непримиримые критики? Антисоветизм, квинтэссенцией которого считается заявление о 60 (или даже 100) миллионах репрессированных (по другой версии – расстрелянных) то ли в сталинский, то ли в советский период.

С последним все просто – утверждение, что Солженицын такое говорил, настолько же верно, насколько верно то, что Жукову принадлежат слова «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают», Вышинскому – «Признание – царица доказательств», а Сталину – «Нет человека – нет проблемы».

В действительности в книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которая была написана в 1958-1968 годах, а издана в первой половине 1970-х, можно встретить такие слова: «И во сколько же обошлось нам это «сравнительно легкое» внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, - оно обошлось нам в… 66,7 миллионов человек (без этого дефицита – 55 миллионов)…»

На эти данные Солженицын неоднократно ссылался в своих выступлениях. При этом, во-первых, они касаются не только собственно репрессий. Во-вторых, потери населения, ставшие результатом как далеко не всегда оправданных репрессий (расстрелянные, умершие от тяжелых условий содержания в исправительных учреждениях, последствий депортации и т.д.), так и других действий советской власти (той же коллективизации), оспаривать достаточно трудно. В-третьих, справедливости ради следует признать, что гигантские демографические потери как следствие политики государства Солженицын двумя десятилетиями позже ставил в вину и новой, «демократической», власти: «…это демографическое крушение, даже просто зловещее вымирание, и не всех российских народов, а преимущественно славянских… Начиная с 1993 перевес смертности русских над рождаемостью достигает миллиона в год. Годовая убыль – как если бы в России бушевала гражданская война. Такое падение населения не происходило нигде в мире после Второй Мировой войны. И по всем данным, оно будет происходить и впредь, в обозримые десятилетия: не видно причин, почему бы ему измениться… И разве наших речистых политиков – это вымирание волнует? Кто из них пытался его остановить? создать устойчивые условия бытия, в которых народ мог бы сохраняться?»

Наконец, в-четвертых, в том же «Архипелаге…» есть следующая оговорка: «Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить».

Заметим, что от своих слов относительно официальных цифр Солженицын впоследствии не отказался. Так, в интервью немецкому журналу «Шпигель» (2007 год) он отмечал: «…материалы, содержащиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), главном и богатейшем архиве страны, - остаются сегодня столь же доступны, как и в 90-е годы. В конце 90-х ФСБ передала в ГАРФ 100 тысяч судебно-следственных дел – и они по-прежнему открыты и для частных граждан, и для исследователей. В 2004-2005 годах ГАРФ опубликовал документальную «Историю сталинского ГУЛАГа» в 7 томах. Я сотрудничал с этим изданием и свидетельствую, что оно максимально полное и достоверное. Им широко пользуются ученые всех стран».

К упомянутой «Истории сталинского ГУЛАГа» Солженицын написал предисловие, в котором охарактеризовал ее издание как «крупный, решающий шаг в систематическом освещении истории коммунистических репрессий в СССР». «Выводы исследователей, - продолжает он, - солидно основаны на множестве приводимых разнохарактерных, разнооттеночных документов и на этой основе дают нам возможную на сегодня полноту информации, которую читатели несомненно вос¬примут с удовлетворением и острым интересом. В томе 1 внимательно, отчетливо прослеживается периодизация репрессий в СССР, и дифференцируются категории разных потоков. Каждый период охвачен многосторонне. Большое внимание уделено установлению численности жертв – в доступных нам пока возможностях».

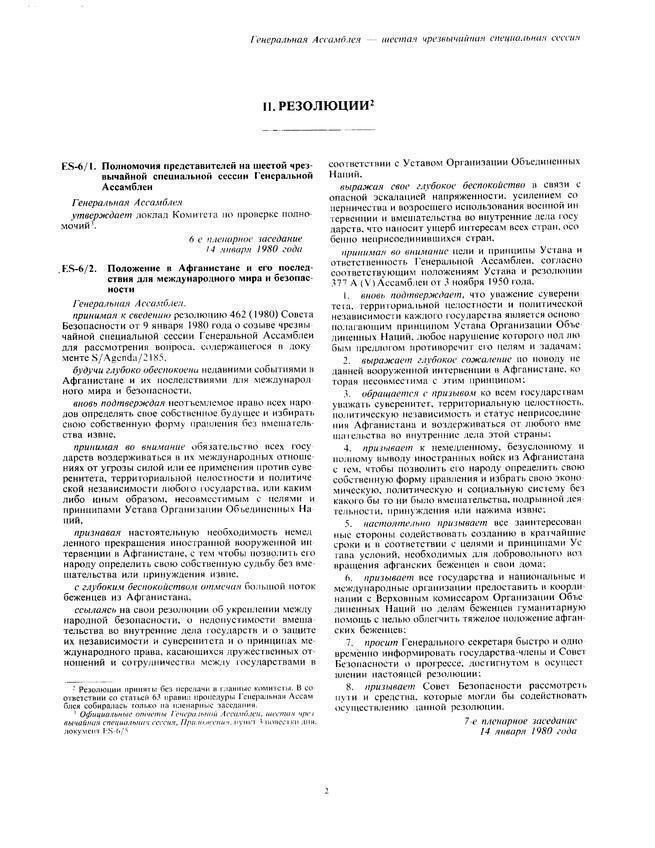

В многотомном сборнике документов приводятся официальные данные органов СССР о репрессиях, включая, например, известные справки МВД СССР, содержащие сведения о количестве осужденных, в том числе к высшей мере наказания, в 1921-1953 годах (эти данные не опровергаются составителями сборника, которые во введении указывают лишь на гипотетическую возможность их уточнения в сторону незначительного увеличения количества жертв периода «Большого террора»).

Таким образом, фактически Солженицын выразил согласие с официальной статистикой, представляющей, по экспертным оценкам, объективные данные о масштабах и количестве жертв репрессий.

Антисоветизм и антикоммунизм Солженицына отрицать бессмысленно – как и то, что он внес свой (и немалый) вклад в разрушение не только советского строя, но и самого СССР, повлекшее за собой жесточайший удар по всем бывшим союзным республикам, в том числе по России и ее населению. Однако и преувеличивать его роль в этом не стоит – несоизмеримо большая ответственность ложится на советские государственные и партийные органы, чья неспособность гибко реагировать на появление новых вызовов и проводить эффективные реформы и привела страну к трагическому концу.

И Советский Союз, и коммунистическую идеологию, безусловно, было за что критиковать, было с чем бороться, но критика и борьба Солженицына нередко приобретали гипертрофированный характер, выходя далеко за рамки обоснованности и справедливости. Известно высказывание Александра Зиновьева: «Целились в коммунизм, попали в Россию» (говорил он в первую очередь о самом себе, однако фигура Зиновьева, как и многих других эмигрантов, так или иначе конфликтовавших с советской системой, не вызывает столь сильной неприязни у части нашего общества). Солженицын автором подобной крылатой фразы не стал, но, судя по всему, мог бы примерить ее и на себя – недаром еще в 1970-х он признавал: «…в этом опале борьбы против коммунистического режима я, значит, как-то уклонился. Скосился. Как будто так»; и позже, уже в начале 1990-х: «Ходом пошедший развал России я воспринял как катастрофу моей собственной жизни: я отдал ее на преоборение большевизма, и вот свалили его – а стало что??»

Оказавшись (вынужденно) в середине 1970-х за рубежом, Солженицын не вступил в союз ни с западными истеблишментом и средствами массовой информации, занимавшими резко негативную позицию в отношении даже не столько СССР, сколько непосредственно России, ни с многочисленной частью советской эмиграции (преимущественно третьей волны), также избравшей своей мишенью бывшее отечество – и тоже вне зависимости от эпохи его существования и государственного строя. О том, как он воспринимал тех и других, можно судить по его записям и выступлениям, относящимся к периоду 70-80-х годов:

«Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников» (из письма президенту США Рейгану);

«В Штатах недопустим расизм, но лить помои на Россию как целое и на русских как нацию позволяют себе даже и почтенные люди»;

«С лет холодной войны установилась недоброжелательность преимущественно к слову «русский». И это дает себя знать поныне, даже в последние годы появились новые острые обвинения против «русского»;

«В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века – сперва в России, затем и в других странах – объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, - но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд – прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения – он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить — его находчиво объяснили извечным русским рабством»;

«…в трактовке прежней русской истории ученые этого направления поступают бесцеремонно. Они допускают весьма произвольный отбор явлений, фактов и лиц, поддаются недостоверным, а то и просто ложным версиям событий, но еще разительней: почти полностью пренебрегают духовной историей тысячелетней страны, как будто она (прием марксизма) и не имела влияния на течение материальной истории. При изучении китайской, таиландской или любой африканской истории и культуры считается необходимым испытывать уважение к ее своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление: почему этот странный мир, целый материк, все не принимал западного мировоззрения и все не шел по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за все, в чем она не похожа на Запад»;

«…надо потолкаться на западном газетном базаре, чтобы понять: нет, именно сейчас – надо вступаться за Россию, а то затравят нас вконец. Россия оболгана уже, оказывается, столетиями, и не должен нам отказать инстинкт самозащиты»;

«…уехав с родины добровольно и без большой опасности, «третьи» эмигранты обронили право претендовать влиять на будущее России, да еще призывать западные страны к решению российских вопросов. А худшая их группа – и облыгает Россию, опять-таки с апломбом новейших свидетелей и знатоков пробиваясь в кресла западных экспертов по русскому будущему»;

«Вот, вольно бродят на открывшемся просторе, - да какая масса уже их, и приезжих-переезжих, и как быстро освоились тут, - и на Западе своих таких же сколько. И главное, что всем мешает и отвратительно, - это вечная, непоправимая и мерзкая Россия, от которой-то и нет никому жизни на Земле».

Почти полвека назад – а как созвучно тому, что происходит сейчас!

Вопрос о выборе стороны в данном случае перед Солженицыным не стоял: «…незримо для меня уже пролегала пропасть – между теми, кто любит Россию и хочет ей спасения, и теми, кто проклинает ее и обвиняет во всем происшедшем».

Очевидно, что для Солженицына, как и для ряда других диссидентов, с одной стороны, являвшихся патриотами своей страны, с другой – не лишенных способности адекватно воспринимать объективную реальность, близкое знакомство с западным миром означало расставание с определенными иллюзиями («Когда ж послабилось внешнее давление – расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись…»). Удивительно, насколько точно он смог в те годы увидеть и передать некоторые особенности западного общества, достигшие в наши дни своего апогея и поставившие (уже не в первый раз) весь мир на грань катастрофы:

«Западное общество в принципе строится – на юридическом уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие свободы переклонено в необуздание страстей, а значит – в сторону сил зла (чтобы не ограничить же никому «свободу»!). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. «Права человека» вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. Особенно своевластна пресса, никем не избираемая, но приобретшая силу больше законодательной, исполнительной или судебной власти. А в самой свободной прессе доминирует не истинная свобода мнений, но диктат политической моды – к неожиданному однообразию мнений… Вся эта общественная система не способствует и выдвижению выдающихся людей на вершину власти. Царящая идеология, что накопление материальных благ, столь ценимое благосостояние превыше всего – приводит к расслаблению человеческого характера на Западе, к массовому падению мужества, воли к защите, как это проявилось во вьетнамской войне или в растерянности перед террором. А все корни такого общественного состояния идут от эпохи Просвещения, от рационалистического гуманизма, от представления, что человек – центр всего существующего, и нет над ним Высшей Силы».

Присуждение в 1970 году Солженицыну Нобелевской премии по литературе имело, без сомнения, политическую мотивацию – и едва ли кто-то удивился бы, если бы свое выступление по случаю получения награды лауреат построил на беспощадном бичевании недостатков и преступлений тоталитарного режима и его лидеров. Но нет: аббревиатура «ГУЛАГ» в тексте нобелевской лекции встречается лишь однажды (как и упоминание о давлении, оказываемом на автора властями), фамилии Сталина и других советских вождей не встречаются вовсе, как и «большевики», «коммунизм» или «Советский Союз». Речь же свою Солженицын посвятил совсем другому – угрозам, стоящим перед всем человечеством, и роли писателя в современном мире (и опять-таки обращает на себя внимание актуальность его оценок применительно к дню сегодняшнему):

«Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось все страшное в нем. Те же старые пещерные чувства – жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, - на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагруживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент вырвать кусок, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, - тут же вырывает его, а там хоть все общество развались. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливает мир наглая уверенность, что сила может все, а правота – ничего. Бесы Достоевского – казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, - и вот угонами самолетов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналят о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им…

Дух Мюнхена – нисколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди – а множество их в сегодняшнем мире – избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! – расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.) А еще нам грозит гибелью, что физически сжатому стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри оглушенной зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще – забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что «освобождают»…»

Желающие могут сравнить эту речь, например, с нобелевской лекцией Светланы Алексиевич. А ведь это не начало 70-х годов прошлого столетия – это 2015 год: Сталин, ГУЛАГ, коммунизм, «красная» империя, «красный» человек, Россия, русские… Естественно, большей частью в негативном контексте. Какой уж тут «дух Мюнхена»!

В отличие от Солженицына, кругозор Алексиевич при соприкосновении со «всем миром» не только не расширился, но, напротив, неестественно сузился; для нее не родная страна, а «весь мир» оказался близким, своим, и, когда читаешь и слушаешь ее выступления последних десятилетий, создается впечатление, что автор давно и безнадежно пребывает внутри той самой «оглушенной зоны».

Возвращаясь к Солженицыну, нельзя не отметить главного. Солженицын, при всей своей неоднозначности, был «государственником», и для него Россия, российское государство и российский народ всегда стояли на первом месте.

Сегодня, когда вопрос, по сути, вновь поставлен именно таким образом – быть или не быть России, и в обществе проведена черта между «патриотами» и «либералами», нет сомнений, чью сторону в этом противостоянии выбрал бы Солженицын. О предшественниках нынешних «либералов» он высказался вполне недвусмысленно, описывая свои исследования истории Февральской революции 1917 года:

«Я был сотрясен. Не то чтобы до сих пор я был ревностный приверженец Февральской революции или поклонник идей ее, секулярный гуманист, - но все же сорок лет я тащил на себе всеобще принятое представление, что в Феврале Россия достигла свободы, желанной поколениями, и вся справедливо ликовала, и нежно колыхала эту свободу, однако, увы, увы – всего восемь месяцев, из-за одних лишь злодеев-большевиков, которые всю свободу потопили в крови и повернули страну к гибели. А теперь я с ошеломлением и уже омерзением открывал, какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским всеединством, подавлением инодумающих были отмечены, иссоставлены первые же, самые «великие» дни этой будто бы светоносной революции, и какими мутными газетными помоями это все умывалось ежедневно. Неотвратимая потерянность России – зазияла уже в первые дни марта. Временное правительство оказалось еще ничтожнее, чем его изображали большевики. А еще же, что большевики смазывали: Временное правительство и силы-то не имело ни дня, все оглядывалось за согласием Исполнительного Комитета – узкого, замкнутого, скрытого за галдящим многотысячным сборищем Совета, - Исполнительного Комитета, ни за что не отвечающего и толкающего все к разрухе. В те дни не проявилось ни героев, ни великих поступков. С первых же дней все зашаталось в хляби анархии, и чем дальше – тем раскачистей, тем гибельней, - и образованнейшие люди, до сих пор так непримиримые к произволу, теперь трусливо молчали или лгали. И все это потом катилось восемь месяцев только вниз, вниз, в разложение и гибель, не состроилось в 1917 даже недели, которою страна могла бы гордиться…

И в сегодняшнем СССР если возрождались какие–то свободолюбивые и несоциалистические течения, то и несли то же мировоззрение и имели самые лучшие о Феврале воспоминания – или даже мечты повторить его в будущем. А я все эти годы, в самой резкой схватке с большевицким режимом, и кроме этого ненавистного врага не замечая никого, ничего, - чьим же единодушием был широко поддержан и чьей же волной взнесен, если не этой же, такой же «февральской» публики – и у нас в Союзе, и на Западе? И это – естественно, мы были союзниками, поскольку я «признавал» Февральскую революцию позади – и что-то подобное мерещил впереди.

Но вот теперь я открыл, что этот путь реально был в российском прошлом – мало сказать неблагополучен, - непригляден, он нес в себе в 1917 анархическое разложение всего российского тела. И что ж – я с такими заодно?»

Сжатая, но очень емкая характеристика представителей отечественного «либерального» движения прозвучала в высказывании Солженицына о Сахарове: «Как и для всех февралистов: Сахарову достаточно свободы – а Россия там где-то поблекла».

Не менее показательным в этой связи является восприятие им перестройки и начального постсоветского периода: «Да, Горбачев развязал именно новый Февраль. А Ельцин покатил – крушительно и стремительно» (тема, получившая развитие в эссе «Россия в обвале»).

Можно соглашаться или не соглашаться с теми или иными высказываниями, взглядами Солженицына, касающимися различных аспектов общественной жизни, внутреннего устройства России или ее внешней политики (многие из них достаточно спорны). Можно (и необходимо) критиковать его за ошибки и недостатки (они, безусловно, были, и их было немало). Можно дискутировать о том, нужно или не нужно изучать в школах его произведения (и если да, то какие и каким образом это делать). Но Солженицын, бесспорно, заслуживает и того, чтобы мы оценили и использовали его несомненные достоинства. Если мы видим свою цель в том, чтобы в это непростое время обеспечить сохранение и дальнейшее развитие нашего государства, вряд ли следует проявлять пагубную недальновидность, бесконечно деля друг друга на «красных» и «белых» и категорично ограничивая круг союзников (будь то ныне здравствующие или уже покинувшие этот мир), лишь по причине пусть и серьезных, но не являющихся непреодолимыми расхождений во мнениях; такой путь ведет в никуда. За пределами этого круга должны остаться лишь те, кто в своем неприятии прошлого или настоящего нашей страны переступил черту; кто, например, во время Великой Отечественной войны встал на сторону нацистской Германии, поддержав ее вторжение в СССР; кто сегодня, пребывая в России или за ее пределами, всеми силами пытается очернить собственную родину и призывает западных лидеров усилить давление на нее в надежде на очередное повторение Февраля. Александр Солженицын, с какой стороны ни посмотри, к таковым не относится – он был, да и остается, по эту – нашу – сторону пропасти, лежащей между теми, кому действительно дорога Россия, и теми, для кого она малоценна или вовсе ничтожна и кто, по умыслу или по недомыслию, желает ей поражения.

Оценили 3 человека

4 кармы