Первая берестяная грамота, найденная в Новгороде в 1951 году археологом Артемием Владимировичем Арциховским, стала сенсацией. Но за давностью лет, уже подзабылось, какие споры вызвала эта находка научном мире, как благодаря ей изменилось наше представление о прошлом и какие версии были со временем отвергнуты. Краткий обзор достижений по этой теме сделал акад. А.А. Зализняк, с 1982 года занимающийся изучением и систематизацией языка берестяных грамот и обобщивший свои наблюдения в книге «Древненовгородский диалект». Ниже - текст выступления А.А.Зализняка, сделанного в рамках проекта Bilingua.

___________________________________

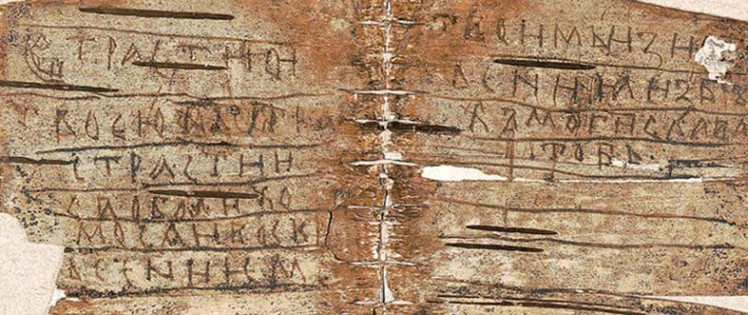

...Насколько я понимаю, мне предстоит в общих чертах рассказать вам, что это у нас за занятие – раскопки берестяных грамот и что мы из них извлекаем. Сейчас это не такая неизвестная тема, достаточно много об этом написано и в научных журналах, и в популярных, так что я не буду изображать это как нечто сенсационно новое. Сенсация была 50 лет назад, когда первое письмо, написанное много столетий назад и сохранившееся на куске березовой коры, бересте.

Первая находка была почти случайной, потому что никто, по правде сказать, не ожидал, что когда-нибудь это будет найдено. Хотя глухие слухи о том, что в древности писали на бересте, кое-где в старых документах проскальзывали, никто не верил, что когда-нибудь удастся это увидеть и прочесть, потому что, конечно, считали, что написано, как все остальное, чернилами. Ну, а если документ, написанный чернилами, попадает в землю, лежит там несколько сот лет, то можно не сомневаться, что все чернила растворятся, и ничего не останется. Сюрприз состоял в том, что первая грамота оказалась написана не чернилами, она оказалась процарапана острым предметом. И, таким образом, если сама береста сохраняется, то столь же хорошо сохраняется и текст на ней – такая замечательная особенность прочерченного, а не написанного чернилами.

Потом археологами было найдено очень много инструментов, которыми эти буквы наносились. Это то, что в античной традиции называлось “стилос” и то, что в Древней Руси, как мы теперь знаем, называлось “писало”. Это такая палочка, как правило, металлическая или костяная, с одним острым концом и лопаточкой на другом конце. Форма – совершенно классическая, идущая из Греции и Рима, где она была придумана для того, чтобы писать по воску: острым концом писать, а лопаточкой на противоположном конце затирать воск, когда уже все прочитано и можно написать что-нибудь следующее. На бересте, конечно, ничего затирать невозможно, но, тем не менее, форма сохранялась традиционной именно эта.

Кстати, находили эти предметы гораздо раньше, чем берестяные грамоты, но никто не знал, что это такое. Одни археологи определяли их как гвозди, другие – как шпильки очень большого размера для волос, третьи – как просто неизвестные предметы – их можно было найти в музеях под такими названиями. Сейчас мы прекрасно знаем, что это инструменты для писания – писала. Их сейчас в разных местах найдено уже больше сотни. Иногда их даже находили не отдельно в земле, а в кожаном футлярчике, который крепился к поясу. Так что можно представить себе образ такого древнего новгородца, у которого с одной стороны на поясе был нож (который обязательно всегда был), а с другой – писало, две стороны его нормальной ежедневной деятельности.

Новгородская экспедиция – это такая редкостная археологическая экспедиция, которая носит постоянный характер. Она учреждена не на 2-3 года, а в замысле – навечно. На самом деле, все это началось в 30-х гг., сейчас прошло много десятилетий, и каждый год новгородская экспедиция за вычетом военных лет производит раскопки, и каждый год выявляется новое количество берестяных грамот, совершенно не равное в разные годы. Тут археологи находятся в положении людей удачи, авантюристов. Бывают редкостные годы, когда, увы, ни одной грамоты не находится, а однажды, не так давно, в 1998 г. экспедиция нашла за один год 92 (!) грамоты (это был абсолютный предел за все время), а в среднем за многие годы получается цифра порядка 18 грамот в год при нынешнем объеме работ. Конечно, это зависит от самых житейских обстоятельств: сколько удается выбить денег на эти занятия, сколько рабочих удается получить из числа студентов или школьников и т.д.

Вообще, Новгородская земля полна этими документами. По некоторым подсчетам, очень ориентировочно, там лежит 20-30 тыс. этих документов. Другое дело, что теми темпами, с которыми мы сейчас их находим, легко вычислить, что потребуется примерно 2 тыс. лет, чтобы их все найти. Так или иначе, последний номер, который был найден в этом году, – это №959. Новгородские археологи мечтают дойти до 1000, но то ли один год для этого потребуется, то ли десять лет – мы заранее не знаем. Так или иначе, этот процесс происходит уже полвека и пополняет наш фонд документами, которые раньше никто не видел и не знал. Точнее, конечно, они попадались, просто никто не подозревал, что это не просто куски берестяной коры, которые никому, естественно, не нужны, а древние письма. С тех пор, как мы знаем, что такое бывает, их и стали находить. Больше того, теперь постепенно их начали находить и в других местах.

На территории Руси сейчас есть уже 11 городов, в которых есть берестяные грамоты. Масштабы, конечно, там совершенно не такие, как в Новгороде. В Новгороде – 959, а в других городах – совершенно другой порядок. Следующей за Новгородом идет Старая Руса, городок, который принадлежал Новгородскому государству, в 90 км от Новгорода, там сейчас 40 грамот. Одна грамота найдена даже в Москве, и не где-нибудь, а на Красной площади. Но, правда, никаких раскопок никогда на Красной площади не происходило, это были ремонтные работы, когда обеспечивали возможность пройти танкам. Там, к счастью, дали возможность наблюдать археологам, и одна грамота была извлечена оттуда, которая показывает, что эта письменность была распространена по всей Руси.

Сейчас примеры этой письменности есть и в Новгороде, и в Пскове, из маленьких городков Новгородской старой земли – в Старой Русе и в Торжке, кроме того, в Смоленске, в Твери и еще в нескольких городах. Так что совершенно ясно, что эта древняя система письма была очень распространенной. Это было письмо бытового свойства, не официальные документы, которые писались на пергамене, а записки домашнего характера, черновики того, что потом переписывалось на пергамен и становилось более официальным.

Такой парадокс истории. Какие-то роскошные книги, которые писали с исключительным старанием, драгоценными чернилами и пр., рассчитывались, конечно, на вечность. От них очень мало что осталось. Если сейчас осталось одно промилле от этих древнерусских книг, то это много. Все остальные погибли в пожарах, во время грабительских нападений, в разного рода катастрофах, и от них ничего не осталось. А малюсенькие записочки, которые писались, например, от мужа к жене: “Пришли рубашку, рубашку забыл” — или что-нибудь подобное, и которые, естественно, имели смысл ровно тот, что прочти сейчас, а больше это низачем не нужно, — они сейчас хранятся в музеях, мы их старательно изучаем. Свои 800-1000 лет они просуществовали и, надеюсь, будут существовать и дальше. В данном случае такой парадокс истории отчетливо проступает.

Что нам сейчас дает эта тысяча документов? Конечно, по объему это не очень много. Отдельная грамота – это, как правило, несколько строчек, только редкие грамоты содержат 10 строк, это уже считается очень большой текст. Чаще всего 2-3-4 строки. Плюс к этому, вовсе не все грамоты доходят до нас целиком, так, как они были написаны. Целиком до нас доходит примерно четверть, 3/4– это только куски, которые нам достаются. В некоторых исключительно удачных случаях потом какие-то куски сходятся друг с другом, и оказывается, что это части одного документа – но это особое счастье, оно бывает очень редко. Хотя у нас есть один случай, когда сошлись куски, найденные с разницей в семь лет, и один раз сошлись куски, найденные с разницей в 19 лет, так что такое бывает. Уже по одной этой причине нет такого крошечного кусочка с буквами, который не следовало бы полностью бережно хранить. Во-первых, потому что когда-нибудь, может быть, он составится с чем-то еще. Во-вторых, потому что даже фрагменты несут иногда очень любопытную информацию.

Сперва было даже не очень понятно, почему так много документов доходит в виде кусков – 3/4, а не просто целые тексты. В каких-то случаях это понятно, например, когда половина грамоты сгорела, половина осталась, грамота таким образом удачно лежала, что часть ее была в зоне пожара, а часть была уже в земле, – бывают такие случаи. Последняя грамота, №959, сохранилась именно так. Бывают еще какие-то случаи, когда явно по механической причине часть грамоты пропала, была оторвана, отдавлена копытом лошади или еще что-то в этом духе.

* * *

Но постепенно мы поняли, что основная причина, почему до нас доходят обрывки, а не целые грамоты, – совсем другая и по-человечески в высшей степени понятная. Адресат, получив письмо, так же, как мы с вами, в большинстве случаев не хотел, чтобы оно, валяясь на земле, попало в руки соседа или кого угодно другого, который прочитает все, что вы получаете. Поэтому громадное большинство полученных берестяных писем, как мы сейчас понимаем, человек немедленно уничтожал. Если он был около очага – бросал в огонь, и было все в порядке. Если нет, то чаще всего резал или рвал, если рядом был нож, то брал нож и резал им, некоторые разрезаны ножницами. Кстати, старые ножницы очень хорошо работают, их неоднократно находили археологи. Шутка состоит в том, чтобы обрезать этими ножницами какому-нибудь недоверчивому посетителю кончик бороды.

Если режущих предметов не было, то человек рвал руками, и тогда уже нам достается такой обрывок. Вот основная причина, она в высшей степени понятна, по которой сейчас большую часть мы имеем фрагментами, а не целыми документами. Но, повторяю, иногда и фрагмент бывает нисколько не менее интересен и по содержанию, и по языку, чем целый документ. Например, одна из самых ценных и великих грамот под номером 247 – это фрагмент, оборванный и с начала и с конца, который, однако, совершил целую революцию в истории русского языка. Но это я забегаю вперед.

Я вам могу показать их примерный размер. Вот это в подлинную величину одна из хороших грамот. Пускать по рядам я ее не буду, но примерно вы видите размер. Цвет достигнут нынешними техническими средствами, но примерно похож. Большинство грамот имеет такой вид. Бывают поменьше, бывают побольше. Примерно современная открытка.

Тексты, как я уже сказал, очень короткие. Причем сперва было даже не очень понятно, почему так коротко, иногда с лаконичностью, совершенно по-спартански, по-древнегречески. Были простые гипотезы, что писать писалом, выцарапывать по бересте – дело трудное, поэтому человек лишнего ничего не выцарапывал. Но это, конечно, наивные объяснения. Наши мастера очень быстро наловчились этими древними писалами делать такие “поддельные” документы, и у кого есть навык, уже писали легко. Конечно, это был вопрос не физического усилия, а традиции. Особая, очень устойчивая традиция писать специфическим, необычайно сжатым стилем без единого лишнего слова. Большая проблема для нас читать их, потому что в ряде случаев масса вещей писавшим тысячу лет назад была очевидна, а нам предстоит ее разгадывать, строить гипотезы по этому поводу, и очень много работать. Я вам почитаю потом некоторые тексты, чтобы вы составили представление о том, что там примерно может быть написано.

Событие, сюрприз и новшество, которые были извлечены из этих находок, двух сортов.

Одна сторона – новшества в истории русского общества.

Другая – в истории русского языка.

Я сам лингвист, специалист по языку, поэтому моя сторона касается языка, но кое-что я вам расскажу и о первой стороне, поскольку речь идет об общем введении. О языке как раз труднее рассказывать, нужно излагать гораздо более специальные вещи, поэтому в коротком введении вряд ли я многое расскажу о языке.

Как я уже сказал, тексты эти короткие, по 3-4 строчки. Их, на самом деле, далеко не тысяча — если не считать маленькие кусочки, то это несколько сот текстов. Это в сумме около двух печатных листов при нынешнем издании. Это совершенно ничтожная доля от совокупности древних текстов, которая хранится в российских хранилищах и библиотеках, где сотни тысяч древних книг и других документов сейчас накоплены. Конечно, от разных веков разное количество. Древние века – XI-XII вв. – не слишком много, всего несколько десятков документов. Но дальше быстро нарастает, в XVII вв. уже сотни тысяч. Так что сумма того, что сохранила история русского языка, история русской культуры, огромна, такого же масштаба, как, например, история французского языка, немецкого или английского, это из самых больших имеющихся фондов.

Что по сравнению с этим два печатных листа — каких-нибудь 20-30 страниц нынешней печати? Казалось бы, совершенно ничтожное добавление. Что можем нового узнать? Оказывается, чрезвычайно многое. Почему? По следующим причинам. Эти грамоты относятся к ранней части письменной истории России. Письменная история России, как известно, начинается с крещения России, с 988 г., значит, ей 1000 лет с несколькими годами. За эту тысячу лет до нас, как я уже сказал, доходят документы тем реже, чем глубже. Ясно, что от первых времен осталось совсем немного документов. А берестяные грамоты – это как раз первая половина этой хронологической дистанции – XI-XV вв. Позже XV в. берестяных грамот нет. Почему – это тоже отдельный вопрос.

Одна из причин состоит в том, что в это время уменьшается интенсивность писания на бересте, появляется сравнительно дешевая бумага, уже можно писать на бумаге, как сейчас, а бумага не сохраняется. А более веская причина состоит в том, что Екатерина Великая провела осушение Великого Новгорода, дренаж всей сырой почвы Новгорода на практически всей его территории, и все органические остатки в зоне, попавшей под дренаж, полностью превратились в прах. Дренаж достигает по глубине как раз примерно XVI в. Глубже XVI в., куда он не доходит, остаются старые сырые слои, где все это и сохраняется.

Я не буду долго об этом говорить, но главную причину все же укажу. Сама сохранность этих вещей: бересты, дерева, кости и прочих органических материалов – это маленькое чудо Новгорода, которое обеспечивается сыростью его земли. Сырость эта так велика, что новгородцы не строили, например, никогда подвалов. Потому что какой подвал они ни построят, он весь обязательно заполнится водой. Так что практически эти грамоты сохранялись так же хорошо, как если бы они были под водой, а это, как известно, способ обеспечить, чтобы ничего не сгнивало. Мы представляем себе, что в сырости сгниет быстрее, но это в условиях доступа воздуха. А если у вас просто под водой, тогда сохраняется так же хорошо, как если бы вообще не было никакого доступа воздуха.

Такие предметы, как органика, сохраняются хорошо в двух случаях: если имеется абсолютная сухость, как, например, в пещерах Мертвого моря, где сохранились свитки древнееврейские и пр. или если абсолютная влажность, 100% вода. Все промежуточные значения влажности дают полное уничтожение органики, как в большинстве случаев и бывает. В Новгороде как раз благоприятная ситуация — все, что не продренировано в эпоху Екатерины, до сих пор сохраняется великолепно и может пролежать еще несколько тысяч лет. Во всяком случае, запасы на следующие раскопки у нас там остаются большие. Это маленькое отступление, почему эти грамоты сохраняются, и почему их в Новгороде много, а в других городах мало. Главным образом, по этим причинам.

* * *

Возвращаюсь к тому, почему такой небольшой объем, который составляют эти грамоты, тем не менее, многое дал для истории России. В первые века письменной истории письменность уже есть, много пишут, но существует необычайно жесткая цензура и самоцензура. Не официальная, конечно, цензура, а моральные представления общества о том, что доuлжно предавать записи на пергамене, а что не должно. Представление состоит в том, что должно предавать записи на пергамен только высокое, а все, что касается бытовой жизни, семейных отношений, торговых дел и пр. – все это низкое, все это не входит в зону, предназначенную для вечности. Поэтому практически во всех древнерусских документах XI-XIII вв., ранних веков, мы почти ничего не найдем о том, как люди жили. Мы найдем записи в летописи о событиях с князьями, архиепископами, о войнах, о мирах, но решительно или почти ничего о материальной стороне дела, о том, что они ели, какие были праздники, обряды при рождении, на свадьбе или на похоронах – все это совершенно отсутствует в древних документах.

А берестяные грамоты оказались прямой противоположностью. Это записки, касающиеся ровно той части древней жизни, которая всегда скрывалась официальной литературой, всегда считалась недостойной фиксации. Это простейшие записки внутри семьи или от хозяина дома к домочадцам, или к зависящим от него людям, которые живут на его усадьбе, или ремесленникам, которым он заказывает изготовить какие-то предметы или что-то продать, что-то купить. Т.е. обстоятельства текущей жизни являются главным содержанием этих писем. Кроме того, это обстоятельства семейной жизни, отношения между людьми, ссоры, угрозы, судебные дела и т.д. – все то, что занимало людей на уровне ежедневного существования, а не на уровне официально-праздничного бытия.

Поэтому при огромной массе литературы в чисто физическом измерении, десятки и сотни тысяч документов, по этой части не было почти ничего. И тут идут документы один за другим, которые открывают именно эту сферу, причем в очень живой драматической форме, непосредственно с именами людей, с отношениями, которые там открываются, XI-XIV вв.

Лучше я вам зачитаю, конечно, в переводе некоторые тексты, которые дадут вам представление о том, что примерно бывает. Например, грамота “От Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда в Смоленск или в Киев”. Из этого ясно, что эта грамота пришла или из Смоленска или из Киева, т.е. с достаточно большого расстояния. От Киева это 900 км, так что вы понимаете, что тогдашняя почта не так плохо работала. Разумеется, это не была почта в нашем смысле, ясно, что это посылалось с оказией, с какими-то людьми, которые едут в соответствующее место. “Дешев здесь хлеб”. В Новгороде это было как раз одно из голодных лет, о чем мы много знаем из Новгородской летописи. “Если же не пойдете, то пришлите мне грамоту, как вы живы-здоровы”. Вот очень типичный текст.

Еще текст немного подлиннее. “Поклон от Домажира Якову. Я слышу, что ты говоришь. Если она тебе не угодна, то отошли сестру ко мне”. Из этого мы извлекаем понимание того, что пишет человек – брат этой сестры ее мужу, прослышав про то, что в этой семье какие-то нелады. “Я в прошлом году ее наделил [т.е. выделил ей какое-то имущество в надел] и теперь бы я ее надел и послал. А теперь я слышу, что сестра больна. Если ее Бог приберет, то пришли сына ко мне, пусть он побудет у меня за сына, и я им утешусь, а потом отошлю обратно в город. Если же не исполнишь того, то я предам тебя Святой Богородице, перед которой ты приносил клятву”. Вот текст, пожалуй, подлиннее, превосходящий среднюю длину, но очень выразительный.

Бывают самые разные вещи. Еще письмо к брату XIII в. “Поклон от Данила брату Игнату. Брат, позаботься обо мне, хожу ведь голый, ни плаща, ни иного чего”. Т.е. казалось бы, он действительно совсем жалкий и нищий. Но из следующей фразы ясно, что, на самом деле, он не такой уж крайне обездоленный. “Пришли же буро-красный плащ [модный, очевидно], а я здесь деньги отдам. Да скинь, сколько дашь за сукно. А госпожа мне ничего не пожаловала. Умилосердись же, брат, дай мне место на задах [на задах деревни, очевидно], не на чем кормиться. И кланяюсь тебе”.

Можно много чего другого прочитать. Пожалуй, еще одно письмо, которое производит сильное впечатление тем, что содержание его самое что ни на есть банальное – рубль ему надо отдать. Правда, рубль – это сумма не такая, как сейчас. Древний рубль весил основательно. Но, тем не менее, речь идет всего лишь об этом. Вот как он сумел это написать. “От Жилы к Чудину”. Вот этот Жила к этому Чудину, который не хочет отдавать этот рубль. Текст совершенно спартанский. “Дай Ондрею рубль. Если же не дашь, то сколько сраму ни заставит Ондрей меня принять из-за этого рубля, он весь твой”. Каково, а? Нельзя сказать, чтобы все письма были так замечательно построены, но такие вполне встречаются. Действительно человек писал и с чувством, и с умением. Надо сказать, что писали старательно.

* * *

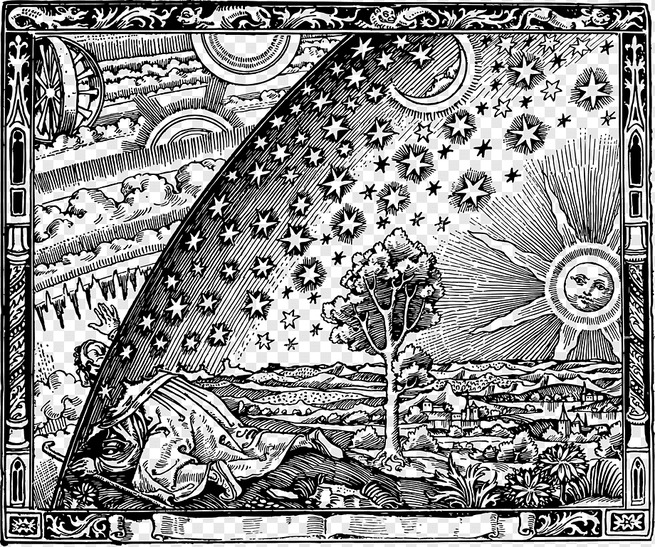

Это хоть и записки с нашей точки зрения, но представление древнерусского человека о том, что такое “писать”, было гораздо более серьезным, чем сейчас. Сейчас нам кажется, что это одна из самых простых бытовых акций: чиркнул, бросил. Древнее писание было гораздо более связано с понятием сакрального, с понятием священной акции. Многие письма начинаются со знака креста. Мы долгое время не могли разгадать, что значит этот знак креста в начале письма. Пытались даже думать, что, может быть, это иероглиф, заменяющий слово “поклон”, — так встретились письма, где есть и “поклон” и крест. Кроме того, встретились грамоты, которые вообще не письма, а крест есть. Например, список долгов.

Постепенно вырисовалась правда, которая состоит в том, что этот крест есть не что иное, как письменный аналог крестного знамени, которым осенял себя охотник, отправляющийся на охоту, человек, отправляющийся в длинную дорогу, на опасное приключение и т.д. Примерно так же относился к делу человек, который брал кусок бересты, вы видите, такого небольшого размера, брал писало и начинал записывать свои две-три строчки. Потом ставил знак креста. И это сильно отражается на том, что сами тексты написаны очень аккуратно, как правило, без ошибок. И об этом отдельный разговор. С ошибками или без ошибок – была большая проблема для нас, лингвистов. Но сейчас мы знаем, что без ошибок. И в результате иногда получались почти шедевры русского текста.

Любопытное отклонение состоит в том, что все-таки есть некоторые более длинные письма, нарушающие принцип лаконизма. Это, как правило, женские письма. Они в иной тональности, и нет ограничения на кратчайший объем. Надо сказать, что сам факт, что какие-то письма написаны женщинами, был чудовищным сюрпризом для историков. Представить себе, что была хотя бы одна женщина, не княгиня, а просто новгородская жительница, которая умела писать, совершенно не входило в традиционные представления историков.

Вообще, историки, конечно, необычайно много нового из всего этого узнали, и картина в целом вырисовывалась (у нас нет времени долго об этом говорить), что древний Новгород был примерно таким же обществом, как, скажем, Скандинавия того же времени, Германия и т.д., и вовсе не похожа на “темную” Русь XVI-XVIII вв. Московского царства, где была полная безграмотность, где никто, кроме попов (да и то не всех) не умел ни читать, ни писать и т.д. А уж про женщин нельзя было даже допустить мысли, чтобы кто-нибудь из них знал хотя бы одну букву.

И вдруг мы находим письма, которые написаны от имени женщин, одно, другое, третье и т.д., сейчас их накопилось уже очень много. Кроме того, письма, написанные и адресованные женщинам: к матери, к тетке, к сестре и т.д. Конечно, первое представление было – ну, подумаешь, написано, допустим, к матери, она должна пойти к грамотному человеку, он ей прочтет. И, наоборот, если написано от лица матери, она ходила к площадному писцу, платила ему деньги, он писал. По самым разным признакам выяснилось, что в ряде случаев эта гипотеза никак пройти не может. Я не буду вам рассказывать все аргументы, у нас нет времени на детали. Например, некоторые письма имеют безусловно секретное содержание, в них содержится тайна. Одно это уже исключает то, что можно было пойти к площадному писцу, и его ему диктовать. И кое-какие другие свидетельства показывают, что большинство писем написаны собственноручно их автором. Так что сейчас мы совершенно точно знаем, что значительная часть женщин и читать, и писать умела.

(Продолжение следует)

Оценил 31 человек

50 кармы