В продолжение вчерашнего видеоролика о железнодорожном сообщении в СССР в период Великой Отечественной войны нашел интересный цикл статей, где автор более углубленно рассматривает проблемы железнодорожного сообщения того периода. Уверен, что всем интересующимся историей он должен понравиться. Как говорит одна известная пословица: "Любители изучают тактику, профессионалы изучают логистику". Итак, поехали.

На канале «Тактик Медиа» вскоре выйдет ролик про ж/д СССР в годы ВОВ. Честно говоря, я им не очень доволен - тема была слишком обширна, и наш разговор получился сумбурным. Я (в частности) хотел рассказать про наиболее драматичные транспортные кризисы в ходе войны, но первые два мы затронули, а до третьего так и не договорили - перескочили на другие темы, их там много. Поэтому я изложу - вкратце - о каждом из них и письменно. И потом можно будет ссылаться и на ролик, с этими пояснениями.

Про эти кризисы почти ничего нет в официальной истории транспорта. На сегодня она (история) выглядит как некий героический эпос: набор примеров героизма железнодорожников, увязка работы транспорта с самыми известными битвами типа Москвы или Сталинграда, перечисление строительства новых линий и избранные факты из управленческой сферы. "И всё это вело к Победе!" (с) Примерно так выглядела официальная история войны в целом в СССР до Перестройки. Но потом, с вводом новых документов и фактов в оборот, история войны стала гораздо более сложной. При этом многие завывания и страшилки, возникшие в перестройку и 90-е, были достаточно эффективно опровергнуты новыми пластами исторического знания.

А вот с историей транспорта такого не произошло – она так и осталась эпосом, где все острые углы обходятся. Почему так произошло? Не знаю. Может, потому, что история транспорта мало интересна широким массам и находится на периферии интересов. Однако транспорт, разумеется, в столь тотальной войне работал с перебоями, и в его работе возникали свои кризисы. Тем более что по сравнению с 1МВ добавился новый важный фактор - массированное воздействие с воздуха.

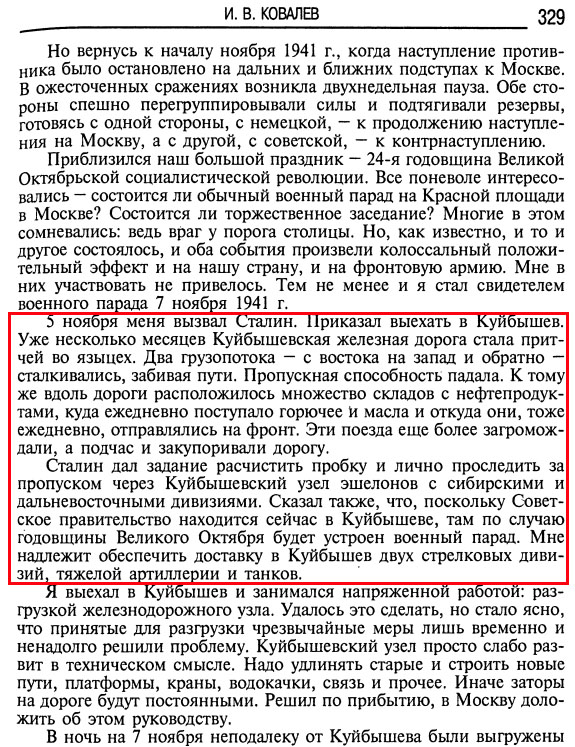

Первый значимый из кризисов – это т. н. «Куйбышевская пробка» (я даю событиям условные имена, потому что устоявшихся терминов нет). Если мы обратимся к официальным изданиям советской эпохи – например, к монографии бывшего наркома путей сообщения И. В. Ковалёва («Транспорт в Великой Отечественной войне», 1981 г.), то там всё очень сглажено, как в степи, и понять глубину проблемы невозможно. Однако этот же автор в более поздних диктовках профессору Куманёву говорит о кризисе гораздо более откровенно (там уже по тексту не проходила столь тотальная сусловская редакторская правка). Ещё более рельефно рисуют картину назревших проблем постановления ГКО.

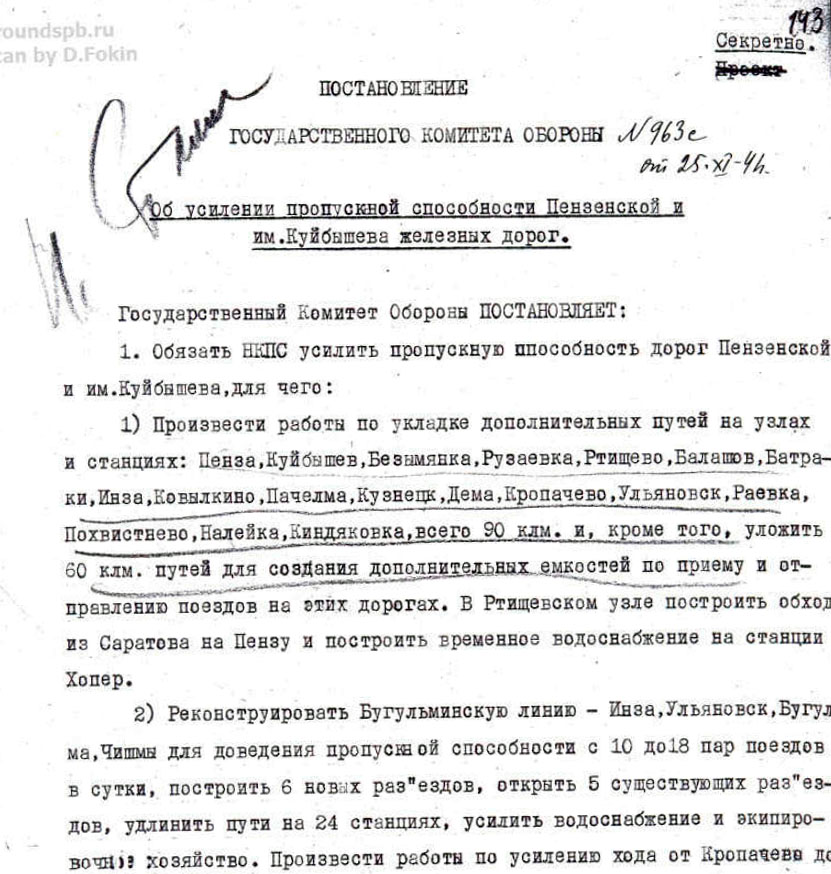

Постановление ГКО №963 от 22.11.1941

Чтобы было понятно, как он возник, надо проанализировать конфигурацию ж/д сети СССР в серединной её части. Сделать это можно с помощью атласа железных дорог и водных сообщений ЦУ ВОСО Красной Армии 1943 г. Этот атлас был тогда ДСП и включал (очень важно!) показ качества железных дорог с разделением на однопутные, двухпутные и многопутные линии, узкоколейки и строящиеся вторые пути. Такой же источник есть и по 1940 году, а вот по 1944-45 гг. в наличии есть только общедоступный альбом схем ж/д, где линии уже не разделяются по качеству, и там понять особенности конфигурации крайне сложно.

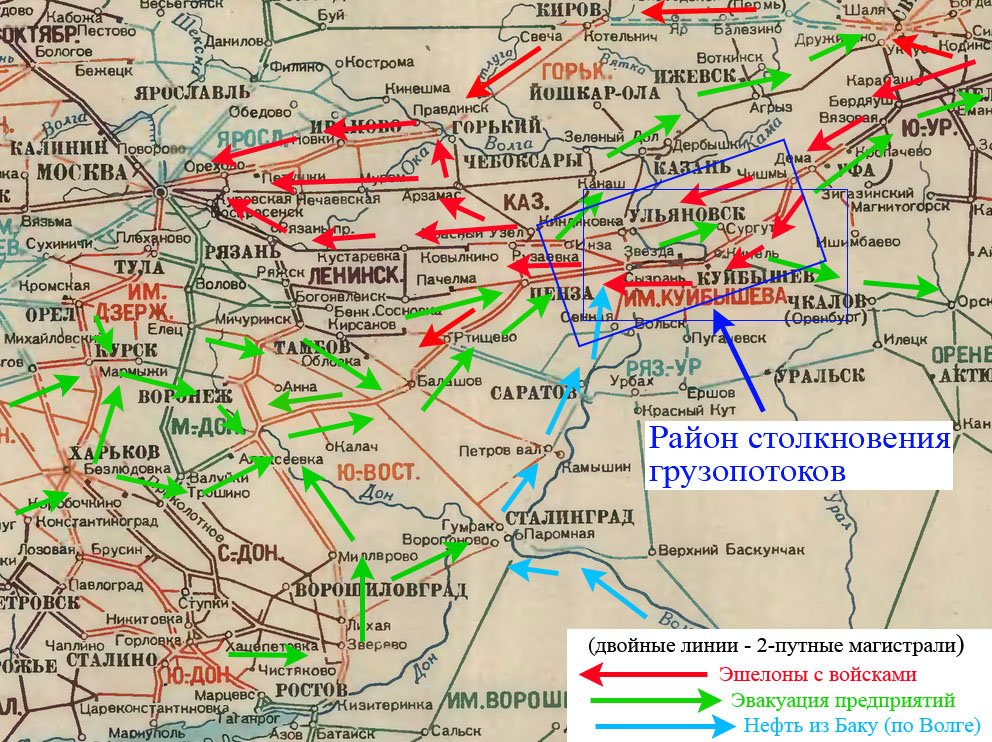

Так вот, полноценная двухпутка через Западную Сибирь и Урал по состоянию на начало 1943 г. была только ОДНА – это Транссиб с проходом магистрали по Южно-Уральскому ходу. То есть от Омска через Петропавловск - Челябинск - Уфу - Куйбышев и с волжским мостом на Сызрань. Мост этот был на тот момент 1-путным и тоже лимитировал движение. А привычный нам "северный главный" ход Транссиба через Свердловск - Молотов - Киров целиком был 1-путным и довольно слабым. В войну там начали усиливать разъезды и строить 2-й путь, но почти до конца войны Северный ход был однопутным. Более того, к очень значимому оборонному ж/д узлу Свердловска подходили только 1-путные линии, и поэтому челябинский узел в войну был гораздо более мощным и важным, нежели свердловский - все главные грузопотоки проходили по Южно-Уральскому ходу. Также на Транссибе "висели" ещё два 2-путных ответвления с мощным трафиком: от Челябинска через Карталы на Магнитогорск и от Новосибирского узла на Сталинск-Кузнецкий (Новокузнецк).

Конфигурация линий из Сибири в Евр. часть СССР по атласу 1943 г.

Но на этом парадоксы тогдашней конфигурации не заканчиваются: 2-путный ход с Транссиба вёл дальше не на Москву (!), а на Харьков и Донбасс – от Пензы через Ртищево - Балашов - Валуйки, где вливался в мощную систему ж.д. Восточной Украины и Донбасса. К Москве же от Урала вели 1-путные ходы. Это: а) от Пензы до Ряжска, где он вливался в двухпутку, б) от Сызрани на Инзу – Рузаевку и далее до Рязани, где опять же вливался в двухпутку. Ещё одно соединение в) начиналось от Уфы и шло через Ульяновск на Инзу. От Свердловска также шла однопутная Казанбургская магистраль (через Казань) и 1-путка с 2-путными вставками через Молотов (Пермь), Киров на Горький. Магистраль от Горького до Москвы была двухпутной. Ход с Урала на Ленинград через Буй также был 1-путным.

А основные мощные двухпутки располагались в индустриальной зоне Украины и частично Белоруссии. 2-путным был ход от Москвы на юг до Донбасса (два варианта) и ход через Рязань – Мичуринск на Ростов. Двухпутным был и ход до порта Архангельск, точнее, до ст. Обозерская, где начиналось соединение с Кировской ж.д. Ташкентская магистраль со своим трафиком на Среднюю Азию тоже в итоге вливалась через Чкалов (Оренбург) в Куйбышевский узел. Обходной ветки Гурьев – Астрахань ещё не было, а слабая линия к Волге через Илецк заканчивалась в Покровске и моста на Саратов не было, там требовались доп. перевалки.

При этом Транссиб реально был "Дорогой жизни" СССР, так как только он связывал страну с Сибирью и Дальним Востоком мощной двухпуткой. Что потом очень помогло быстро двигать ленд-лизовские поставки от выгрузочного района Владивостока через 9000 км в прифронтовую зону. Здесь также надо упомянуть, что на предвоенное время пришлось и «одвухпучивание» огромного участка бывших Амурской и Уссурийской ж.д. длиной аж в 2700 км – от Карымской до Уссурийска. Эту «атомную бомбу», заложенную строительством ж/д через Китай ещё Сергеем Юльевичем Витте, пришлось сперва вытаскивать на поверхность премьеру Столыпину, а окончательно обезвреживать довелось уже Сталину с Кагановичем. Эта огромная работа была проведена в 1936-40 гг. силами ГУЛЖДС НКВД, закончившись менее за год до нападения рейха. Если бы этого не было сделано – на Дальний Восток вела бы совсем хилая ниточка однопутки с малой пропускной способностью и лёгкими рельсами. А бывшая КВЖД, мощная и более короткая двухпутка через Харбин, вынужденно была продана японцам в 1935-м - пользоваться ею было фактически невозможно, так как она проходила через недружественное Маньчжоу-Го, оккупированное Японией.

Что же случилось осенью 1941 г.? На Куйбышевском узле с пересечением Волги столкнулись два огромных грузопотока. С востока на запад это было перебазирование эшелонов с дальневосточного ТВД в район Москвы, и снабжение армий; а с запада на восток - со стороны Восточной Украины и Донбасса, по единственной мощной 2-путке двигались эшелоны с эвакуируемым имуществом предприятий. Ситуация усугублялась ещё и тем, что в этот же район вела ещё и водно-железнодорожная магистраль нефтеснабжения. Танкера класса «река-море» шли от Баку до Астрахани, поднимались по Волге вверх через Сталинград – Саратов и выгружались у Сызрани, где форсированно строился большой НПЗ и массово располагались нефтехранилища. Оттуда затем нефтяные эшелоны также должны были следовать для снабжения фронта.

Район "куйбышевской пробки"

Ситуация с августа 1941-го осложнялась и к октябрю была настолько серьёзной, что разруливать столкнувшиеся грузопотоки туда отправили тогдашнего наркома Кагановича. В тот же район были брошены серьёзные ресурсы на усиление этих железных дорог (чему было посвящено специальное и обширное постановление ГКО №963 от 25 ноября 1941). Работы касались и основной линии через Сызрань, и Бугульминской - через Инзу и Ульяновск, а также рокадных соединений между ними. В общем, с сентября по декабрь 1941 г. Куйбышевский узел (в широком смысле - от Пензы до Уфы) представлял собой грандиозную пробку из эвакуационных и санитарных поездов и встречных им воинских эшелонов, которую расшивали месяца три. И все эти месяцы там на станционных путях простаивали не десятки, а сотни эшелонов - в основном, конечно, тех, которые шли на восток. Как это влияло на фронт? В основном замедлением ввода в строй эвакуированных предприятий на 2-3-4 месяца, но и снабжение работающих предприятий страдало сильно, т.к. абсолютный приоритет был только у воинских эшелонов.

PS. Про Заволжский кризис - следующая часть.

Оценили 2 человека

5 кармы