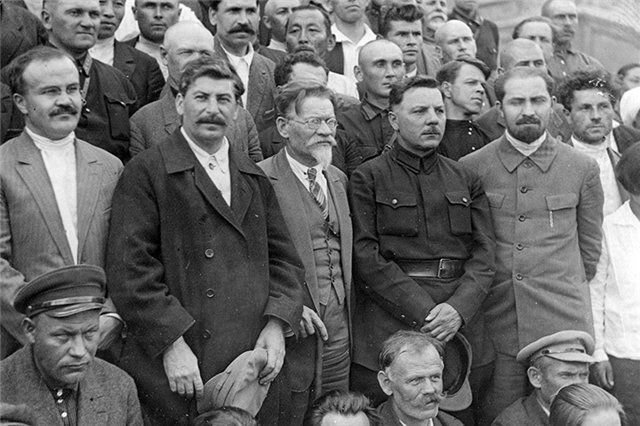

(Л.М.Каганович, И.В.Сталин, П.П.Постышев, К.Е.Ворошилов)

(В продолжение темы о становлении советской экономики - отрывок из статьи Г.И. Ханина о "Советском экономическом чуде" 1930-50х годов.

...Развитие командной экономики, равно как и всех иных экономических систем, переживало периоды становления и зрелости, когда ее возможности раскрылись наиболее полно. Многое говорит за то, что период зрелости начался во второй половине 1930-х. Тогда перед экономикой встала намного более сложная задача, чем создание современной индустриальной базы по иностранным образцам и зачастую под иностранным руководством. Теперь предстояло самостоятельно развивать научно-технический прогресс, освоить созданный производственный потенциал, обеспечить повышение эффективности экономики.

Для такого перехода были определенные предпосылки, созданные колоссальными усилиями предыдущих лет по расширению среднего и высшего образования. При всех крупных недостатках качества обучения к середине 1930-х было подготовлено значительное количество специалистов с высшим образованием, превосходящих по своей квалификации средний уровень руководящих кадров советской экономики тех лет. Особенно высоки стандарты технического образования в СССР были в 1920-х, и именно выпускники технических вузов 1920-х, спустя десятилетие уже имевшие опыт практической работы, сменяли старых руководителей промышленности в ряде важнейших отраслей — в качестве примера назову И. Тевосяна, В. Емельянова, А. Звенягина.

Руководящий и инженерно-технический персонал советской экономики, состоявший преимущественно из бывших профессиональных революционеров и героев Гражданской войны, со своей работой справлялся плохо. Но и уступить место более подготовленным людям он не хотел. Социальный механизм командной экономики плохо приспособлен для обновления кадров.

Сигнал к массовому обновлению руководящих кадров был дан в известной речи Сталина 4 мая 1935 года перед выпускниками военной академии. Сталин признал здесь неспособность старых кадров овладеть новой техникой, созданной в период двух первых пятилеток и фактически призвал к их замене новыми, более подготовленными кадрами.

Часто высмеивавшийся, как лицемерный, лозунг «Кадры — решают все» был реальным проявлением осознания Сталиным бесполезности основной части старых руководителей для решения новых, более сложных экономических и военно-политических задач.

Варварским способом замены малоквалифицированных руководящих кадров на более квалифицированные и энергичные стал «большой террор» 1937 года.

На высшем уровне эта замена, безусловно, резко повысила профессиональный уровень кадров хозяйственного управления.

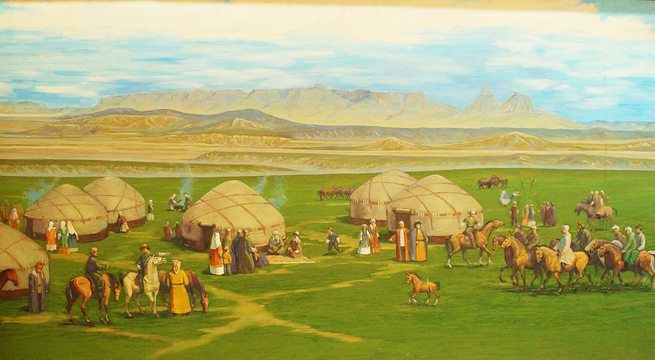

(В.М.Молотов, И.В.Сталин, М.И.Калинин, К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович среди делегатов партийного съезда. Фото начала 1930х гг.)

Достаточно сравнить, к примеру, фельдшерское образование Г. Орджоникидзе с высокой профессиональной подготовкой наркомов важнейших отраслей тяжелой промышленности, назначенных в 1938—1939 годы, чтобы эта разница стала очевидной. Столь же очевидны профессиональные преимущества Н. Вознесенского по сравнению с В. Куйбышевым или А. Зверева — по сравнению с Г. Гринько. Такого же рода изменения произошли и на уровне начальников главков, главных инженеров главков, директоров крупнейших заводов. В воспоминаниях даже такого бескомпромиссного противника сталинизма, каким был академик А. Сахаров, признаются блестящие деловые качества многих его руководителей. И это были типичные сталинские наркомы призыва 1937 года.

В тот же период окончательно сформировались и другие необходимые элементы командной экономики. Сложилась стройная система контроля за действиями руководящих кадров, включавшая и партийный, и государственный (Наркомгосконтроль) и, быть может, самый важный и наиболее осведомленный — контроль госбезопасности.

Сложилась система строжайшей дисциплины и ответственности от руководителей разного уровня до рабочих и колхозников за результаты труда, выполнение планов — Сталин прекрасно понимал сильную склонность командной экономики к получению не заработанных доходов. Они могли быть достигнуты самыми разнообразными путями: скрытым ростом цен, получением боле легкого плана, понижением качества продукции, приписками к реально выполненному.

* * *

В годы перестройки система хозяйственного управления того периода беспощадно осуждалась за ее суровость и жестокость. В пылу критики не замечали не только ее полного соответствия природе командной экономики. Отказывались видеть и ее неразрывную связь с модернизацией экономики, преобразованием аграрного общества в высокоиндустриальное, немыслимое без строгой дисциплины и ответственности.

Сталинское руководство взяло на себя ту миссию преобразования поведения населения России, которую не успел выполнить капитализм, охвативший лишь небольшую часть хозяйственной жизни страны.

Писатель А. Бек в знаменитой книге «Новое назначение» устами своего героя министра Онисимова (прообразом которого стал И. Тевосян) так объясняет смену руководителей промышленности в 1937—1938 годах:

«Вчерашние “ура-рыцари”». Онисимов этак назвал блестящее созвездие директоров, выдвинувшихся в начале тридцатых годов и затем, недавно, со сталинской безжалостностью почти сплошь истребленных… В своих тогдашних размышлениях о совершившемся Онисимов склонялся к мысли, что уцелел закономерно… Не однажды ему думалось, что, к своему счастью, он вовремя успел получить техническое образование, стать прокатчиком-специалистом. А топор репрессий снес, свалил хозяйственников, ни черта, собственно — так с присущей ему категоричностью мысленно он формулировал, — в технике не смысливших, никакой специальностью, кроме политики, не обладавших. Организаторы производства, они, как не раз убеждался Онисимов, лишь весьма неконкретно, смутно знали заводское дело, производство, которым руководили. Бег времени сделал их ненужными [2].

Академик Д. Гвишиани — не только серьезный советский специалист в области управления, но и зять А. Косыгина и сын высокопоставленного сотрудника НКВД (в юности, кстати, — счетовода райфинотдела) — хорошо зная новый слой советских хозяйственников, писал уже в 1990-х:

«Мне кажется, что объективная причина выдвижения в 30—40 годы плеяды молодых руководителей… состояла в вынужденной потребности в компетентных кадрах управления народным хозяйством. Это обстоятельство заставило Сталина отказаться от сложившейся практики назначения руководящих кадров по принципу идеологической преданности. Новые люди были специалистами, выросшими на производстве, способными отвечать за конкретное дело» [3].

Обращаю внимание на мысль о вынужденном характере этой замены. Смена хозяйственных кадров в 1937—1938 годах на уровне не только наркоматов и главков, но часто и предприятий и даже цехов и отделов предприятий, не могла не привести к снижению производства в некоторых отраслях и снижению эффективности использования ресурсов. Однако прочность сложившегося к тому времени хозяйственного механизма оказалась настолько велика, что даже эта огромная кадровая перетряска не привела к катастрофическим последствиям для экономики.

* * *

Хочу обратить внимание на важное обстоятельство, которое, кажется, недооценивается при объяснении данного феномена.

В наименьшей степени пострадали от репрессий старые специалисты — и технические (часть их продолжала работать в «шарашках») и, что выглядит более неожиданным, экономические. В определенном отношении их роль даже выросла. Укажу на два отнюдь не рядовых примера.

Как вспоминает бывший министр внешней торговли СССР М. Меньшиков, перед войной на коллегиях наркомата (когда им руководил А. И. Микоян) решающий голос принадлежал двум старым специалистам в области внешнеэкономических связей (одним из них был хорошо известный своими работами профессор Л.И. Фрей). Показательно, что сам А. Микоян в своих воспоминаниях об этом умалчивает.

Другой пример относится к деятельности Госбанка СССР, тоже в предвоенный период, когда его возглавил Н. А. Булганин. При Госбанке был создан экспертный совет, который возглавил очень талантливый экономист Ю. Шенгер. В этот совет входили лучшие советские специалисты в области денежного обращения и кредита, в том числе такие крупные экономисты, как Ф. И. Михалевский, М. И. Боголепов, член первого правления Госбанка СССР В. С. Рапопорт [4].

Наконец, в высшем органе хозяйственного управления, в Госплане СССР, весной 1941 года был создан Совет научно-технической экспертизы, куда входили многие выдающиеся специалисты в области науки и техники [5]. Этот Совет осуществлял техническую экспертизу целесообразности сооружения крупных объектов строительства, разрабатывал план технического развития экономики (в том числе на период четвертой пятилетки).

* * *

Для понимания характера происходивших в конце 1930-х изменений в высшем хозяйственном руководстве СССР показательно изменение положения в нем клана Кагановичей — братьев Лазаря и Михаила, один из которых — Лазарь Каганович в середине 1930-х был одним из самых близких Сталину руководителей. В 1938 году братья возглавляли два ведущих наркомата тяжелой промышленности — собственно наркомат тяжелой промышленности, куда входили тогда все ее отрасли, кроме машиностроения (Л. Каганович), и оборонной промышленности (М. Каганович). Кроме того, Л. Каганович одновременно возглавлял важнейший наркомат путей сообщения, руководивший железнодорожным транспортом. Можно сказать, что все три наркомата занимали ключевое положение в экономике СССР и братья Кагановичи были «экономическими царями» советской экономики. При этом ни один из них не имел ни технического образования, ни опыта хозяйственной деятельности на предприятиях промышленности.

Типичных партийных аппаратчиков, их в то же время нельзя считать (по крайней мере, Лазаря) бездарными хозяйственными руководителями. Так, хорошо знавший Л. Кагановича по совместной работе в качестве его заместителя и в целом критически относившийся к нему Н. Байбаков отмечает, что тот «был энергичным и требовательным, внес немалый вклад в развитие топливных отраслей и железнодорожного транспорта» [6]. Вместе с тем оба брата, по отзывам того же Байбакова и других высших хозяйственных руководителей того времени (например, А. Шахурина и В. Емельянова) были технически малограмотными, а М. Каганович еще и организационно бестолковым [7].

Влияние Кагановичей на хозяйственные дела начало быстро уменьшаться уже в начале 1939 года, когда страна стала приходить в себя после массовых репрессий. Был разукрупнен наркомат оборонной промышленности, из него выделились наркоматы судостроительной промышленности, вооружений и боеприпасов, во главе которых были поставлены технократы — И. Тевосян, Б. Ванников, И. Сергеев (двое первых — талантливые руководители с большим опытом хозяйственной работы). М. Каганович остался было наркомом авиационной промышленности, но в начале 1940 года и его заменили А. И. Шахуриным, имевшим высшее техническое образование и опыт хозяйственной работы.

Постепенно стало падать и влияние Лазаря Кагановича. Из его наркомата один за другим начали выделяться новые — наркоматы черной и цветной металлургии в начале 1939 года (новый нарком черной металлургии А. Самохвалов оказался слабым руководителем и уже через год был заменен на И. Тевосяна, который быстро перестроил руководство отраслью), наркомат химической промышленности (во главе его был поставлен выдающийся хозяйственник М. Первухин). В конце концов из ведения Л. Кагановича был изъят последний остававшийся под его контролем наркомат — топливной промышленности, который в середине 1940 года был разделен на два наркомата — нефтяной и угольной промышленности.

После устранения двух «последних могикан» периода дилетантского хозяйственного управления руководство основными отраслями промышленности оказалось к середине 1940 года в руках серьезных хозяйственников и специалистов (после неудачи в финской войне, возможно, и стимулировавшей эти перестановки)— за редкими исключениями вроде типичного аппаратчика К. Седова (руководившего нефтяной промышленностью до 1944 года, когда его сменил профессионал Н. Байбаков).

* * *

В целом вторая половина 1930-х характеризовалась значительной рационализацией государственного и хозяйственного управления по сравнению с предшествующим периодом «дикого социализма».

Наиболее долгосрочные последствия для развития экономики имели изменения в сфере образования. В 1934—1936 годах в средней и высшей школе была фактически восстановлена дореволюционная система образования с регламентированной системой занятий и достаточно жесткими требованиями к оценке знаний. Наряду с повышением оплаты труда преподавателей эти изменения привели к качественному росту квалификации выпускников.

Выпускники средней и высшей школы второй половины 1930-х составили ядро и офицерских кадров военного времени, и инженерно-технических работников периода войны и послевоенного развития экономики. Крупным шагом в повышении квалификационного состава кадров стало создание в 1940 году системы трудовых резервов, которая позволила готовить значительно более квалифицированных рабочих, чем прежняя система индивидуальной подготовки и краткосрочной фабрично-заводской подготовки в ФЗУ.

(Сборка первых советских грузовиков АМО-Ф-15)

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] См.: Г. И. Ханин. Советский экономический рост: альтернативная оценка. — «Коммунист», 1988, № 17; его же. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991.

[2] А. Бек. Новое назначение. М., 1989, стр. 141—142.

[3] Премьер известный и неизвестный. Воспоминания о А. Косыгине. М., 1997, стр. 188.

[4] См.: Н. Н. Шабанова. О себе и времени, в котором жила. — «Деньги и кредит», 2000, № 10, стр. 67—69.

[5] См.: М. И. Хлусов. Развитие советской индустрии. 1946—1958 гг. М., 1977, стр. 23, 52—62.

[6] Н. К.Байбаков. Сорок лет в правительстве. М., 1993, стр. 17.

[7] См.: В. С. Емельянов. О времени, товарищах и себе. М., 1974, стр. 358.

_____________

Взято из статьи советского экономиста Г.И.Ханина "Советское экономическое чудо: миф или реальность?" (с сокращениями)

Предыдущий материал по теме:

Был ли отказ от НЭПа чисто политическим решением? https://cont.ws/@denys/1361668

Оценили 19 человек

45 кармы