Советская экономика

В блогосфере и на всевозможных интернет-форумах в настоящее время ведётся ожесточённая полемика между правыми и левыми на тему – в какой период – царский или советский – наша страна успешнее развивалась? Апологеты социалистического пути развития без устали повторяют одни и те же аргументы об успешности советской экономики, особенно на раннем её этапе, во времена первых пятилеток, войны и послевоенного восстановления, то и дело слышится слоган о стране «принятой с сохой, а оставленной с ракетами». Вот только с сохой Россия прожила тысячу лет, а с ракетами Советский Союз почему-то и семидесяти пяти не протянул… видимо, не в ракетах дело.

Для начала заметим, что никакой «величайшей в мире державы», как о том без устали талдычат коммунисты, они не создавали. Её создали до них цари. Не кто иной, как русские монархи собрали Россию из лоскутных княжеств, укрепили и расширили от «финских хладных скал до пламенной Колхиды» и от Карпат до Тихого океана. Коммунисты только разделили это богатое наследство на пятнадцать частей, благодаря чему мы сейчас имеем то, что имеем. А также украинизировали Малороссию, отдали вновь созданной Украине Новороссию и Крым, создали Белоруссию, передали часть южной Сибири Казахстану, и чуть было не оставили Россию без Карелии. А ещё с предельной бездарностью исчерпали людской и экономический потенциал страны. Что и говорить, есть чем гордиться – внешним врагам ничего такого сделать не удавалось. Но политические вопросы мы пока опустим, рассмотрим аргументы, касающиеся экономики.

Замечено, что как только в интернете заходит речь о том, «как было тогда», то сразу в глазах начинает рябить от цифири и таблиц. Воображение поражает великая грандиозь советских достижений в экономике и промышленности, от всех этих ДнепроГЭСов и ракет. Но, ракеты ракетами, однако кушать их не будешь. Успехи в экономике определяются не столько количеством ракет и тонн выплавленного чугуна, сколько уровнем жизни населения. И вот тут советские достижения перестают впечатлять. С одной стороны, рост, вроде бы, и был, и цифры, вроде бы, по сравнению с 1913 годом ползут вверх, но… отражают ли цифры реальную картину? В этом есть некоторые сомнения. Рассмотрим, например, то, насколько отражает реальность часто приводимые показатели роста ВВП в СССР по сравнению с Российской Империей.[1]

В Царской России ВВП вообще учесть было невозможно, ибо большинство населения — это были свободные крестьяне, продукт которых чиновнику было нелегко и даже вообще невозможно учесть, во всяком случае в большей его части. Приезжает такой вот крестьянин в город на телеге со своим продуктом, останавливается прямо на улице или объезжает своих привычных клиентов прямо по их месту проживания и продаёт им свой продукт. Деньги переходят при этом из рук покупателя в руки продавца без посредников и без участия чиновника. Государство этот продукт естественно не может учесть. Вот так и получается, что ВВП в Царской России вроде бы, по цифрам, был меньше, чем в СССР, а жизнь-то, наоборот, была сытнее.

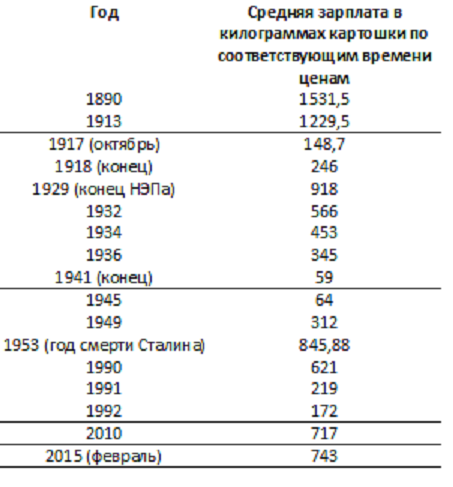

Мы не будем утомлять читателя многочисленными и малопонятными для неспециалиста экономическими выкладками и таблицами, из таблиц приведём только одну, взятую с сайта Средние зарплаты в Царской России, СССР и РФ с 1853 по 2015 годы.[2] Вот усреднённые данные о том, сколько картофеля могли купить россияне в разные периоды новейшей истории на свои зарплаты.

Что видно из этой выборки? 1) Покупательская способность россиянина упала в СССР по сравнению с Российской Империей очень значительно. 2) Особенно большое падение наблюдалось непосредственно в годы революции и войны 1941-45 гг. 3) Наивысший показатель был в год смерти Сталина (1953), но и он составлял лишь около 69 % от уровня 1913 г. 4) Ни в 2010 г. ни в феврале 2015 г. этот показатель не достиг даже сталинского уровня, не говоря уже о царском уровне. Особенно же показательными эти цифры становятся, если учесть, что картофель — это отнюдь не деликатес, а «второй хлеб», основное питание простонародья, которое единственное часто спасало людей от голодной смерти. В годы войны, напр., людям часто приходилось вместо мелкой картошки садить картофельные очистки. Известно также, что В.И. Ленин отзывался о картошке как о пище низкого качества:

- Отличительный признак названных групп крестьянства - недостаток питания и ухудшение его качества (картофель).[3]

- Сельский пролетарий, по сравнению с средним крестьянством, меньше потребляет, - и притом потребляет продукты худшего качества (картофель вместо хлеба и пр.), - но больше покупает.[4]

Уже по одному этому показателю очевидно, что уровень жизни простых людей в результате коммунистических «экспериментов» только ухудшился. По этой причине в начале 1930-х годов, когда у народа начали возникать к власти интересные вопросы о том, почему царя мы свергли, помещиков и капиталистов прогнали, Советская власть вот уже пятнадцать лет как, а жить стало ещё хуже, чем при царе? – Сталину пришлось переводить стрелки с настоящих виновников неудач на мнимых, на некий затаившийся контрреволюционный элемент, саботажников, шпионов, диверсантов и вредителей, якобы мешающих советским людям жить достойно. В это время Сталин указывал на то, что, хотя большевики и свергли власть эксплуататоров, и победили в гражданской войне, но классовая борьба от этого не только не уменьшилась, но и наоборот, усилилась. Парадокс, однако! Начались аресты, показательные суды и расстрелы. Лучше жить не стало. Каков вывод? Вывод ясен – мало расстреляли! Стали хватать и расстреливать дальше, до тех пор, пока каждый советский человек не понял, что, несмотря на пустой желудок, «жить стало лучше, жить стало веселее».

Ну и успехи, конечно же, тоже были. С этим не поспоришь, и этим можно было бы восхищаться, если не задаваться вопросом – КАКОЙ ЦЕНОЙ? Экономика Советского Союза была экономикой мобилизационного типа, то есть такой, какая бывает обычно у воюющих государств. Можно сказать, что любое воюющее государство в XX веке на время войны становилось условно «социалистическим» - любое государство в этих условиях брало под свой контроль промышленность, транспорт, сельское хозяйство, вводило жёсткий учёт продовольствия, карточную систему, трудовую повинность, и даже могло реквизировать имущество и личный транспорт граждан для нужд обороны. Поэтому такая модель не может считаться какой-то оригинальной «сталинской» – она является обычной «военно-мобилизационной». Если перевести экономику любого государства на военное положение (то есть ввести чрезвычайное положение, распределительную систему, призвать население засучить рукава, затянуть пояса, а также сдать припрятанное золотишко), то любая экономика даст грандиозные показатели – но только на короткое время.

Сталинская же экономика была такой и в мирное время, после НЭПа она не знала других форм существования, и могла успешно функционировать только в режиме чрезвычайщины, необходимость которой мотивировалась враждебностью «капиталистического окружения». Однако, если осадное положение длится слишком долго, то это приводит к усталости, эмоциональному «выгоранию», и, как следствие, к застою. Именно поэтому Советский Союз, несмотря на свою первоначальную стахановщину, в конечном счёте проиграл холодную войну американской и западноевропейской не-мобилизационной экономике.

В начальном периоде становления Советской государственной системы наша страна рассматривалась коммунистическими вождями только как плацдарм для подготовки к решительному наступлению на «мир капитала» и только в этом качестве, все же разговоры о построении «социализма в одной отдельно взятой стране» были не чем иным, как тактическими планами только на ближайшую перспективу, а никак не конечной целью Советской власти. Вся индустриализация, весь грандиозный размах строительства первых пятилеток был, по сути, подготовкой к решительной битве со всем миром, этим, и только этим объясняется столь избыточный характер сталинской индустриализации. Для оборонных целей хватило бы и половины созданных при Сталине промышленных предприятий, что подтвердил ход Великой Отечественной войны, когда на оккупированных немцами западных территориях страны осталась едва ли не большая часть советских промышленных объектов, но и того, что осталось, с лихвой хватило, чтобы обеспечить Красную армию всем необходимым для Победы. Из сказанного следует, что колоссальные жертвы, принесённые в жертву индустриализации в угаре первых пятилеток, не были необходимыми. Не было нужды перемещать из села в город массы крестьянства для превращения их в пролетариев, не было нужды наводнять ГУЛАГ бесплатной рабсилой, не было нужды выворачивать горожанам карманы через систему Торгсина, не было нужды распродавать культурные и художественные сокровища из музеев – всего этого можно было бы избежать, если бы не задаваться целью экспорта революции.

Однако потери понесло не одно только поколение 1930-х. Как показало последующее развитие всей нашей цивилизации, индустрия – это болезнь человечества, зло, уничтожающее планету и истощающее её ресурсы. Наш народ испытал на себе это зло в таком избытке, в каком не испытывал никто больше. Районы городов, где расположены промышленные предприятия, спустя каких-нибудь четыре-пять десятков лет превращаются в кварталы, населённые инвалидами. Работники заводов, поколениями работающие в авральном режиме без соблюдения необходимых норм охраны труда, подвергаются всевозможным излучениям и вдыхают всю таблицу Менделеева, из-за чего теряют здоровье и не могут уже произвести на свет здорового потомства. И если до революции, как это видно по роману М. Горького «Мать», большинство рабочих жили в своих домах, при которых они могли содержать свои огородики и выращивать зелень, корнеплоды, овощи и фрукты для своего стола, то жизнь советских рабочих в бетонных коробках делала их тотально зависимыми от продуктов, выложенных в торговой сети. Неправда, что в советские времена вся пища была «экологичной» и «натуральной», в сельском хозяйстве широко применялись химикаты – и гербициды, и пестициды, и инсектициды, и альтернативы этим продуктам не было. Уже в 1980-е годы по всей стране Горвоенкоматы вовсю били тревогу – в армию призывать стало некого! У половины призывников – плоскостопие, ночное недержание, близорукость и букеты хронических заболеваний. И это – тоже цена сталинской индустриализации!

Если же говорить о причинах успехов социалистической экономики в первой половине прошлого века и о причинах её развала во второй, то прежде всего нужно учитывать, что то, что было в годы первых пятилеток, войны и послевоенного восстановления, это было ещё не собственно самим социализмом, а только строительством социализма. Это означает, что люди, создававшие все эти грандиозные объекты народно-хозяйственного и промышленного назначения сами жили в чудовищных условиях. Строить социализм и жить при социализме – это совсем не одно и то же. Когда мы что-то строим, мы собираем волю в кулак, напрягаем мышцы и мозговые извилины, заставляем себя трудиться; если же мы живём при социализме – мы опускаемся на диван, включаем телевизор, берём в руки кружку пива и начинаем хорошо жить, наращивая лишний вес – с этого момента мы уже далеко не Павки Корчагины. Социализм, теоретически, должен бы начинаться тогда, когда население начинает пользоваться его завоеваниями, социальными благами. Но до эпохи Никиты Хрущёва этих благ (за исключением бесплатного начального школьного образования и медицины, которые были частично бесплатными уже при царе) ничего не было – вместо этого было время тяжелейших испытаний и борьбы за выживание. А борьба, как известно, закаляет, благодаря чему поколение, рождённое в царское время и потому знавшее нормальное детство, а затем прошедшее сквозь тяжелейшие испытания, было таким трудоспособным, выносливым и самоотверженным. И лишь с началом хрущёвской оттепели, с некоторым ростом благосостояния и социальных гарантий началось то, что можно условно назвать «развитым социализмом», но… вместе с ним началась и медленная, но неуклонная деградация. А также рост недовольства народа политической системой, разочарование в социалистическом пути развития.

Продолжая развивать эту идею, можно задаться вопросом: «А в чём же причина»? Причина в том, что человек, или же сообщество людей, могут что-то успешно созидать только в том случае, если он (они) достаточно к этому стимулированы. Иными словами – стимул решает всё. И если в обычных, рыночных экономиках стимулы (в основном, рост доходов и личного благосостояния) постоянны и стабильны, что обуславливает плавное развитие, то в советской экономике они были импульсивны, толчкообразны. Личной заинтересованности в результатах труда у советских людей из-за уравниловки не было, зато были глобальные идеи, нацеленные на далёкие перспективы. Очевидно, что пока идеи свежи, они стимулируют; когда они надоедают, дискредитируются и угасают, приходят усталость и безразличие, и на наших людей обрушивается вселенская, непобедимая лень. На начальном этапе торжество «ленинских идей» можно объяснить, конечно, и большевистским террором, не допускавшим никаких проявлений недовольства, но не только этим. Главной движущей силой 1920-30-х годов был подъём небывалого энтузиазма, когда всем казалось, что страна стоит на пороге чего-то великого, светлого, чего в истории ещё никогда не было, и стоит нам только немного напрячься, потрудиться по-стахановски, и мы прорвёмся в небывало прекрасное социалистическое «завтра»… Потом была война, во время которой все мечты народа связывались только с победой. Потом – послевоенное восстановление, исполненное героических трудов и опять-таки светлых надежд.

В 1960-е годы надежды на счастливое будущее возлагались, в основном, уже не столько на построение коммунизма, сколько на науку, это было время молодых учёных и расцвета жанра научной фантастики. Тогда всем казалось, что наука вскоре откроет нам путь к звёздам, что она сделает нас счастливыми и едва ли не бессмертными. Но после полёта Гагарина каких-то особенных прорывов в науке больше не было, не считая отдельных технологических достижений, а народу, у которого отняли религию, всегда нужно надеяться на что-то лучшее впереди. И, поскольку к «застойным» 1970-м годам в приход коммунизма уже никто, кроме фанатиков, не верил, то, незаметно, предметом народных мечтаний стал… Запад.

Действительно, социализм мы, вроде бы, построили, а что мы имеем? Чаще всего - работу с 8 до 5 со скромной зарплатой в 140 рублей, квартиру в хрущёвке в 36-45 кв. м., дачный участок в 6 сот. и домиком 4х6 м. в один этаж, самые успешные могли иметь автомобиль «Москвич», а «Жигули» были пределом мечтаний. Это всё. Максимум, чего мог достичь в жизни советский человек – это покрыть крышу на даче новым шифером, ничего большего государство ему просто не позволяло. Про ситуацию на селе лучше вообще не вспоминать. И когда народ понял, что это и есть «светлое будущее», и что ничего светлее впереди уже не будет, что все титанические усилия прилагались только ради этого вот унылого прозябания, он запил «горькую» – известно, что алкоголизма при Брежневе было больше, чем при Ельцине. А вместе с тем, на фоне советского уныния в страну проникали фильмы и книги о жизни на «загнивающем Западе», рок-музыка и некоторые промышленные товары «их» качества, у людей появлялась возможность сравнивать «как у них» с тем, «как у нас». Сравнение было совсем не в нашу пользу. Конец советского социализма был предрешён самой историей, и, несмотря на попытки Михаила Горбачёва снова вдохновить советских людей на самоотверженный труд, ему этого не удалось.

Все 74 года советской истории можно условно разделить на два периода — становление (строительство социализма до середины XX века) и угасание — (эпоха т.н. «развитого социализма» второй половины XX века). Успехи первой половины никак не могут быть доказательством эффективности марксистских экономических идей, поскольку постулированная Марксом плановая экономика хорошо работает только в начальный период — иными словами, план может быть эффективен лишь тогда, когда это бизнес-план, т. е. тогда, когда производство только создаётся и налаживается. Все стройки первых пятилеток (как, собственно, и все «экономические чудеса» XX века в Японии, Ю. Корее и др. странах) были грандиозными бизнес-планами. В рамках строительных программ первых пятилеток, вычерпав из карманов граждан посредством искусственного голода и изъятия через систему Торгсин личных сбережений, продажей культурных и художественных ценностей, а так же другими непопулярными способами, Партия и Советское правительство сумели скопить некоторые средства, на которые и строились заводы, закупались за границей новейшие технологии и оборудование, приглашались специалисты. Некоторое время всё это новейшее производство производило всё самое лучшее, но прошли годы, затем десятилетия... и оказалось, что надо изыскивать новые средства на модернизацию и поддержание всего созданного ранее в исправном, конкурентоспособном состоянии. Частный владелец этим, конечно же, озаботился бы… но только не номенклатурный руководитель. Средства в бюджете, вроде бы, были, но... Всё созданное устаревало одновременно, и потому в таких масштабах провести всеобщую модернизацию оказалось задачей нереальной. Как следствие, всё больше предприятий стало переходить из разряда бюджетообразующих в разряд дотационных.

В 1980-е годы этот процесс пошёл обвальными темпами. Поскольку в СССР не допускалось и мысли о ликвидации убыточных предприятий, то все они тяжким бременем ложились на государственный бюджет. И тогда за границу начал течь тонкий ручеёк нефти, который имел явную тенденцию к расширению, а тем временем, успокоенные своей кажущейся «непотопляемостью», а также невозможностью «пробить» любую инновацию в безбрежном планово-бюрократическом болоте, руководители и работники предприятий всё чаще предпочитали не высовываться и просто получать свои зарплаты за одно только присутствие на рабочем месте. В позднем СССР были два вида производств: «умри, но дай план» (прибыльные) и «так сойдёт» (дотационные). Тогда, когда Запад напрягал все силы в конкурентной борьбе, боролся за рынки сбыта и повышение качества продукции, брежневский СССР мирно дремал в беспробудной летаргии. И проигрывал гонку вооружений. А потом произошла закономерная катастрофа.

Если сравнивать экономику государства с кораблём, то рыночное государство подобно кораблю, разделённому внутри переборками на множество водонепроницаемых отсеков — если такой корабль получает пробоину, то затапливается только часть отсеков, то есть в результате кризисов или обвалов фондовых рынков разоряется только часть компаний и предприятий, сам же корабль остаётся на плову. Государство же с плановой экономикой подобно кораблю, лишённому таких переборок, он состоит как бы только из одного отсека под названием «государственный бюджет», и если такой корабль получает пробоину, то есть если госбюджет уходит в минус, то все производственные цепочки сразу же складываются подобно составленным в ряд доминушкам, и корабль тонет сразу весь — что с Советским Союзом и случилось.

Но, может быть, следуя поговорке «нет худа без добра» можно допустить и какие-то светлые стороны социализма? Ведь по чему-то же люди ностальгируют? Была же в СССР бесплатная медицина, бесплатное образование, что-то распределяли… Увы, и здесь нас ждёт разочарование – ничего бесплатного в СССР не было. Вернее, внешне, конечно, было – и медицина, и школа, но, поскольку, ничего бесплатного не бывает в принципе, то выходила странная ситуация: всё вокруг, казалось бы, бесплатно и доступно, живи и радуйся, а люди почему-то друг у друга десятку до получки перехватывают – денег на прожитьё едва хватает. Недёшево стоили все эти бесплатные блага советскому налогоплательщику! Все советские врачи и учителя получали зарплату, бесплатно никто не работал, и получали они её из госбюджета. Поэтому и лечение, и учение советские граждане оплачивали – правда, не напрямую, а через налоги. А теперь оценим, как часто мы обращаемся в медучреждения за помощью? Раз в три года? Раз в пять лет? В десять? Если у вас крепкое здоровье, вы, может быть, вообще никогда в поликлинике не появляетесь. А всю громадную систему Минздрава вы содержите из своих налоговых отчислений – ежемесячно, ежегодно, всю жизнь. Фактически – оплачиваете услуги, которыми не пользуетесь. Вот и выходит, что не бывает для населения медицины более дорогой, чем «бесплатная». Что касается образования – профессиональное и высшее образование не было даже формально бесплатным – это было образование в кредит. Каждый выпускник обязан был отработать стоимость своего обучения по распределению. Нельзя сказать, что это плохо, но это уже не бесплатно! И что же остаётся в сухом остатке? Только школьное образование – оно единственное было оправданно бесплатным (хотя, на самом деле, не бесплатным). Но в какой развитой стране в XX веке оно было платным? Бесплатное школьное образование для всех сословий начало внедряться ещё в начале ХХ века в царской России, так что даже это отнюдь не «завоевание» социализма, а, скорее, результат общемировой тенденции.

И всё же. Надо признать, что жизнь в позднем СССР была легче, чем в 1990-е, нулевые годы и, отчасти, сейчас. Но это связано не с «преимуществами» социализма над «капитализмом», а с тем, что естественный процесс упадка и разложения социализированного общества происходит не сразу, а поэтапно, и потому в 1960-е годы он не зашёл так далеко, как в 1970-е, а в 1970-е он не зашёл так далеко, как в 1980-е.

В настоящее же время, когда мы видим очевидное разложение правящей «элиты» (а когда она у нас, собственно, была не «разложенной»?), её непомерное численное увеличение, то нужно признать, что возвращение советской политической системы сейчас для страны было бы непоправимой катастрофой. Чего хотят коммунисты? В экономической сфере, прежде всего – национализации всех средств производства. А это означает – отъем всех производственных и торговых предприятий у их владельцев – бизнесменов и акционеров – и передачу их под безраздельный контроль государства. Они полагают, что «государственное» тождественно «народному». Однако, государственное – это не народное, это чиновничье. То есть все активы в стране коммунисты хотят передать в безраздельное пользование ненасытной чиновничьей «элиты». Ну, правда, предполагается, что эта «элита» при наступлении социализма сразу же перевоспитается и начнёт думать не о себе, а о народе… Занавес.

[1]Рост ВВП в Российской Империи и СССР. Источник: http://pikabu.ru/story/rost_vvp_v_rossiyskoy_imperii_i_sssr_1349059

[2]http://matveychev-oleg.livejournal.com/2960410.html

[3]В. И. Ленин, Полное собрание сочинений Том 3, Развитие капитализма в России, файл pdf. стр. 268

[4]Там же, стр. 298

***

Автор: oragda

Дата оригинала: 22 февраля 2020 г.

Источник оригинала: https://oragda.livejournal.com/5775.html

Оценили 5 человек

12 кармы