Доклад Максима Атаянца — российского архитектора и художника, преподавателя истории архитектуры и архитектурного проектирования, заслуженного архитектора Российской Федерации, специалиста по античной архитектуре на Форуме "Ученые против мифов-12".

Исаакиевский собор, конечно, не мог не привлекать внимание разного рода людей, склонных к мифотворчеству, потому что он очень необычный, он очень крупный, у него огромные мраморные колонны... Что же я оговариваюсь второй раз уже! Гранитные. Потом меня подловят на этом.

Строительство Исаакиевского собора особенно удивительно тем, что это бизнес-процесс и процесс строительства, которые, наверное, лучше всего в российской истории задокументированы. Там практически каждый шаг за все практически тридцать лет, которые строительство шло, записан. Всё довольно точно известно. Организаторы меня ознакомили с наиболее устойчивыми из появившихся мифов за последние годы, и я постараюсь не то чтобы специально их опровергнуть. Я не уверен, что здесь есть люди, которые эти мифы разделяют. Но почему бы и нет. Рассматривая мифы, я понял, что за каждым из них какое-то рациональное зерно есть, и постараюсь об этом немножко сказать.

Начнём с того, что, действительно, есть удивительное сходство между античными формами и формами, в которых Исаакиевский собор сделан. Я специально нашёл самые-самые точные аналогии и об этом расскажу.

Вот та капитель, которая в патинированной бронзе, – это капитель портика Исаакиевского собора, а рядом, где на таком же гранитном монолитном стволе мраморная капитель, – это капитель римского Пантеона. Они действительно очень похожи, и я позже скажу о том, что Монферран абсолютно намеренно Пантеон цитировал.

Более того, на следующем кадре в одном и том же масштабе фотографии одного из четырёх портиков Исаакиевского собора и портик Пантеона в Риме. Обратите внимание, насколько они похожи: количество колонн, пропорции, и там и там коринфский ордер, и там и там даже угол уклона фронтона и все подобные детали, и размещение надписи – всё очень близко одно к другому. И то, что и там и там монолитные колонны из гранита, хотя и разного цвета, разной породы камня – это тоже очень важный фактор.

Но как только мы от деталей, таких как колонны, капители или портики, переходим к целому, мы видим, насколько непохожи друг на друга эти два сооружения. Оба портика мы видим, но Пантеон совершенно другой по своей структуре, и, следовательно, генезис формы Исаакиевского собора нужно искать в другом месте.

Тут мы переходим ко второму мифу о том, что есть некая загадочность в том, что появилось много одинаковых форм, например, Собор Святого Павла в Лондоне или Капитолий в Соединённых Штатах.

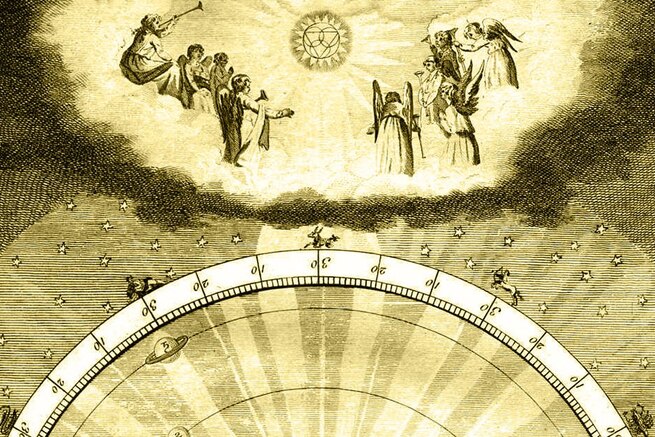

На самом деле, генезис этой формы очень ясный. В XVI веке, когда вместо обветшавшей позднеантичной раннехристианской базилики был построен Собор Святого Петра в Риме (огромный и потребовавший концентрации всех ресурсов католического мира для своего строительства), то, конечно, он и послужил моделью, в основном, для строительства храмов других конфессий. Некатолических или отделившихся от католичества, которые в некотором соревновании с Собором Святого Петра ставили свои главные храмы.

Собора Святого Петра представлен на слайде, в верхней его части видна так называемая Темпьетто Браманте. Это очень небольшая, но очень важная для формообразования постройка, потому что это тоже XVI век, и здесь мы видим купольную форму, окружённую колоннадой.

Вот как раз три примера. Капитолий я исключил, оставил только христианские храмы. Смотрите, здесь в центре самый ранний из трёх Собор Святого Павла в Лондоне, как главный храм англиканской церкви, построенный в XVII веке учёным и математиком Кристофером Реном. С левой от него стороны так называемый Пантеон в Париже и, собственно, Исаакиевский собор. Мы видим, до какой степени они близки и сознательно одну и ту же купольную форму с цилиндрическим барабаном, окружённую колоннадой, и с фонариком наверху эксплуатируют.

Очень важно и интересно также сравнить масштаб этих сооружений. Потому что Собор Святого Петра громаден и грандиозен, и все три собора – Святого Павла, Пантеон французский и Исаакиевский собор – существенно меньше. На слайде они представлены в общем масштабе. Они образуют группу очень близких между собой по размеру сооружений, видна их композиционная близость. То есть, это один и тот же тип. Был взят за главный образец католический храм Собор Святого Петра, и представители или других конфессий (в случае англиканского главного храма в Лондоне), или главного российского православного храма (как мыслился Исаакиевский собор, когда начали при Александре I делать его последний вариант), опирались на него. С этим и связано их типологическое единство.

Из экспозиции, в самом Исаакиевском соборе находящейся, мы узнаём историю тех церквей, которые были на этом месте.

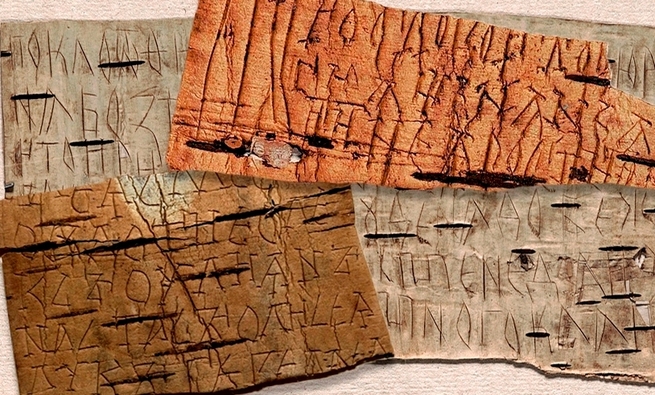

Переходим к ещё одному мифу о том, что Исаакиевский собор в действительности был построен то ли атлантами, то ли инопланетянами, или в античности, там версии разветвляются, но точно до Петра I. Здесь надо сказать, что и иконографические материалы, и археологические, и разного рода архивные, не позволяют так свободно мыслить. Если уж совсем в теорию заговора не впадать, свидетельств этим чудесам нет. Потому что на этом месте первый маленький храмик, который в краю кадра, был, по сути, переделан просто из хозяйственного амбара ещё в петровское время. Потом появилась более пристойная церковь с колокольней, спроектированная архитектором Маттернови. И дальше, в елизаветинское время, архитектор Ринальди начал строить уже в барочном стиле довольно выдающийся крупный храм, который, к сожалению, был заброшен и при Павле I, как сейчас бы сказали, такое есть неприятное слово, бюджетно закончен, с таким вот маленьким куполочком. Именно это строение породило эпиграмму на царствование Павла «низ мраморный, а верх кирпичный», за что люди на каторгу ездили. И дальше представлен уже тот Исаакиевский собор, который мы видим сейчас и который привычен.

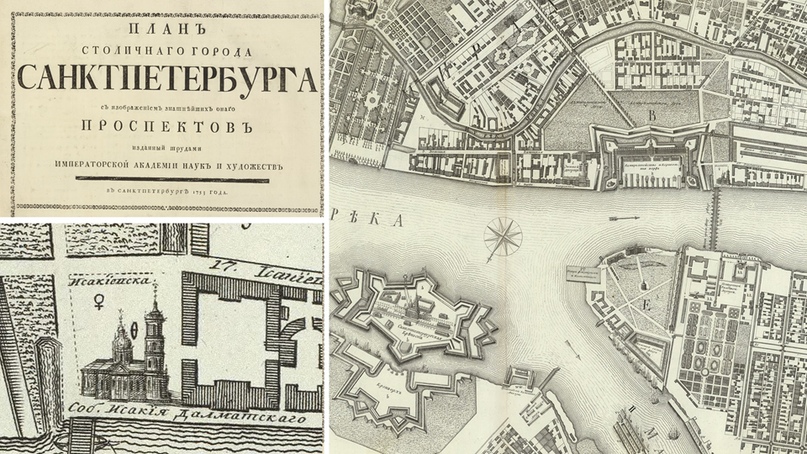

Вот ещё. Это хороший, гравированный план Петербурга 1753 года, на котором мы видим тот собор, который был ещё до Ринальди (второй собор из тех, которые были на предыдущей фотографии). Единственное, план этот сделан югом вверх, поэтому немножко непривычно выглядит. Вы видите Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство, место, где будущий расстреллиевский Зимний дворец появится, его ещё нет. Река Мойка, а в правой части видим наплавной деревянный мост, который шёл на Васильевский остров с Адмиралтейской стороны, а очень близко к берегу стоит собор. Внизу более крупно фрагмент этого плана, написано «Собор Исаакия Далматского». Вот так он тогда выглядел.

И к этому же гравированному плану были изданы двенадцать замечательных панорамных гравюр художника и гравёра Махаева. На одной из панорам, которая сделана в сторону Финского залива, виднеется и мост, и шпиль Адмиралтейства (только не тот, который сейчас, а предыдущий, деревянный, архитектора Коробова), тот «позапрошлый» Исаакиевский собор. Справа крупно фрагмент этой же гравюры.

На слайде перед нами замечательная деревянная модель ринальдиевского проекта собора, который начал строиться, и его нижняя часть (как раз та, которая в эпиграмме названа мраморной) в соответствии с этим проектом была сделана. Дело в том, что такой важности проекты утверждались непосредственно императором или императрицей, поэтому в Академии художеств в Петербурге сохранились в музее парадные деревянные модели, которые для представления императору делались.

Рядом мы видим литографию времени строительства Исаакиевского собора из замечательных альбомов, которые по рисункам Монферрана издавались. Здесь два подкупольных пилона от ринальдиевского собора, которые были оставлены. Я думаю, что в известной степени миф о том, что Исаакиевский собор был построен гораздо раньше, может быть основан на вот такой крупице информации. Потому что, действительно, даже вопреки строительной и архитектурной логике, по настоянию Александра I архитектор обязан был оставить эти два подкупольных пилона ринальдиевского храма и алтарь. Логика здесь очень ясная. Дело в том, что собор Исаакия Далматского был действующей церковью, и, если бы алтарь демонтировали, следовательно, не было бы преемственности не самого здания, а именно институции, то есть самого храма. Поэтому пошли на такие издержки, для того, чтобы богослужебную преемственность сохранить. Это, конечно, породило определённые трудности.

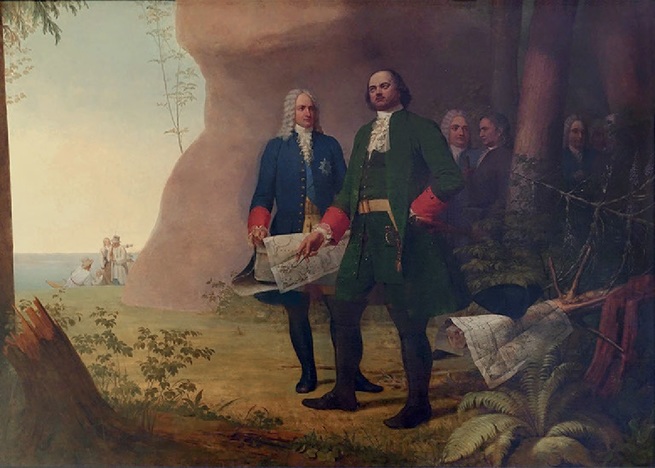

Теперь мы от этой истории уйдём в сторону и поговорим про гранитные колонны Исаакиевского собора. Тут, прежде всего, нужно сказать, что ни в Соборе Святого Петра, ни в парижском Пантеоне, ни в Соборе Святого Павла монолитных гранитных колонн нет. Откуда же они взялись? Почему Монферран принял такое решение, и почему император согласился на такие затратные архитектурные ходы? Мы этого не поймём без обращения к античности. Вообще, программное следование античным образцам характерно для всей европейской культуры, начиная с конца XV века и, как минимум, по первую половину XIX века. И в принципе, вся образованная публика, на которую эти сигналы и послания были рассчитаны, считывала это очень чётко. Дело в том, что в Римской империи архитектура и градостроительство были одним из фундаментальных и самых важных средств имперской пропаганды и объединения разнородного населения громадной территории в единое целое. В Риме была выработана такая техника, когда в самых важных общественных сооружениях использовали мраморы и граниты, привезённые из самых разных концов Римской империи. Например, в Риме довольно много зданий, где используются граниты египетского происхождения из асуанских и клавзианских месторождений, серый и розовый соответственно. В портике Пантеона в Риме, например, эти шестнадцать колонн, из которых он состоит, как раз монолитные гранитные и привезены из Египта. Тем самым, Монферран цитировал портик и общий подход. Действительно, получается, что это удивительный прецедент, потому что со времён Римской империи больше никто монолитных стволов такого размера не изготавливал. В Италии, в Риме, их просто валялось целых достаточно большое количество, но чуть меньшего размера, их просто использовали заново. А в других местах этого и не было. Такой подход был впервые после античной практики. Поэтому такое серьёзное предприятие было для того, чтобы продемонстрировать мощь Российской империи через архитектуру её главного храма.

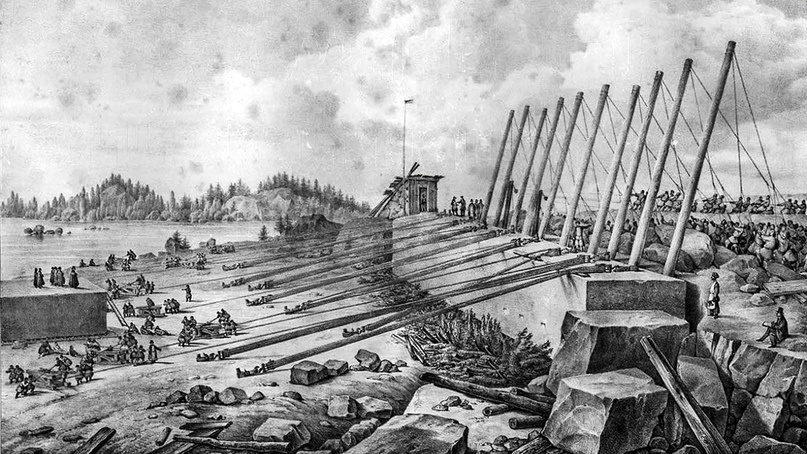

Теперь давайте про технологии этого дела. Вот это, собственно, и есть тот карьер в Пютерлакси, прямо в ста метрах от берега, совсем недалеко от нынешней российско-финляндской границы, на финской стороне. Он был заброшен, потому что истощился, там гранитный слой кончился. Но рядом гранит и сейчас добывают. Вот так он выглядит.

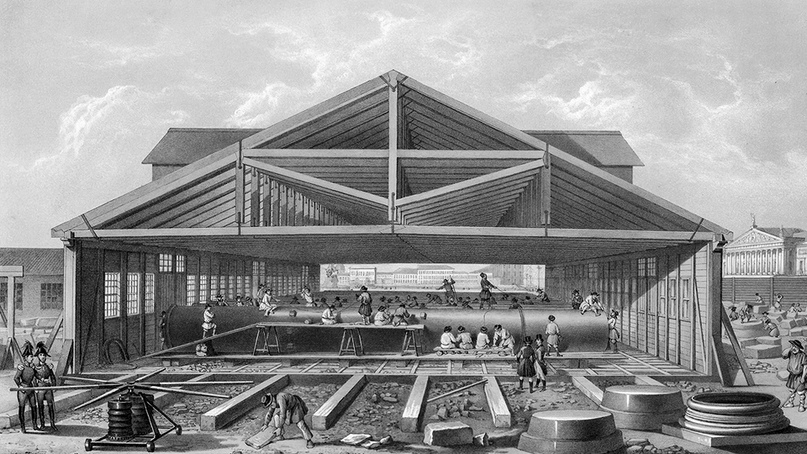

Собственно, сама технология работы с камнем, в данном случае, с античного времени изменилась, но не то чтобы совсем радикально. Существенно лучше стал инструмент; понятно, что сплавы железа были более крепкие и так далее. Но в целом, технология была подобная. То есть бурами набивали отверстия, потом туда клинья вставляли, откалывали большие блоки и дальше их с очень большим трудом перемещали. Все понимали, что это из ряда вон выходящее было по сложности и затратам предприятие. Вот таким образом (на слайде) заготовку для одной колонны отделяют от пласта. Естественно, поскольку огромное значение и цену во всём этом имеет транспортировка, то как можно большую часть обработки делали в карьере. То есть, цилиндрическую форму придавали заготовке там, в карьере, и потом уже её везли к месту назначения.

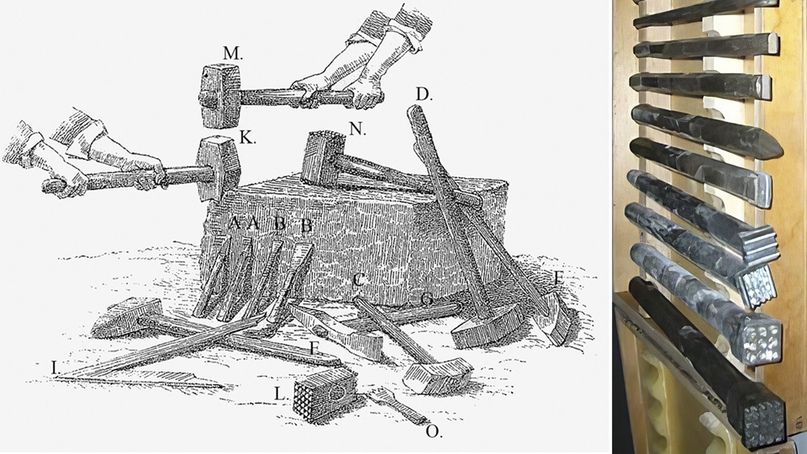

Здесь я показываю иллюстрацию из довольно стандартного пособия по обработке камня (наверное, 1880-х гг. книжка). Это тот набор инструментов, который использовался для твёрдого камня, такого как граниты и базальты. Рядом фотография современного инструмента, у которого рабочие части совершенно точно такие же. У них другая хвостовая часть, потому что сейчас их в пневомолотки вставляют, а так, по сути дела, способ обработки и характер поверхности этих инструментов совершенно не изменился, он достаточно рациональный.

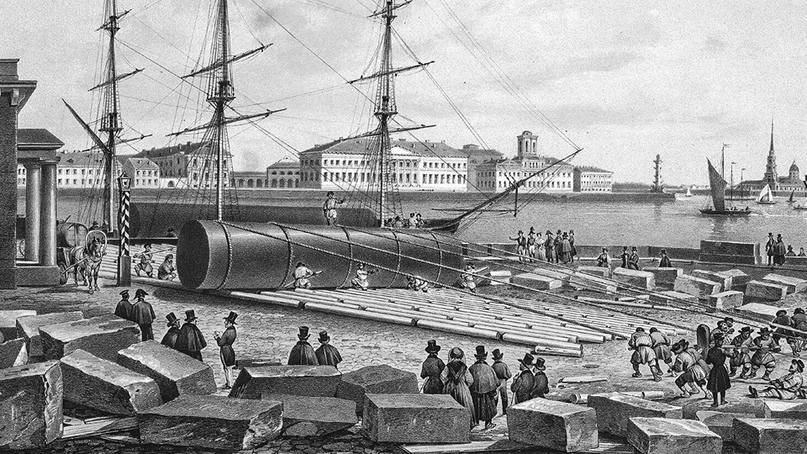

Здесь мы видим грубо обработанный ещё на карьере, (не совсем даже грубо, а так, чтобы лишний вес стесать ещё на карьере) цилиндрический ствол, который на баржу перегружают, для того, чтобы транспортировать его в Петербург.

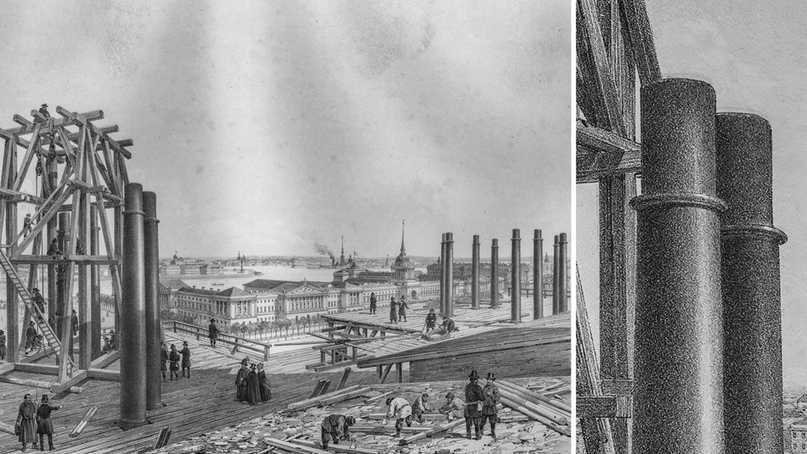

Это уже вполне узнаваемая панорама Невы с ростральными колоннами, со зданием Кунсткамеры и Академии наук, на переднем плане – приёмная площадка на набережной, откуда доставляли эти стволы ближе к самой строительной площадке.

К нашему счастью, Монферран это всё детально зарисовывал, все эти процедуры, и здесь видно довольно много интересных подробностей.

Во-первых, мы видим ствол колонны, детальная обработка которого происходит путём накладывания шаблонов. По этому шаблону происходило постоянное стёсывание, пока он не приобретал нужную форму. С одной стороны, форма должна была быть достаточно точной, причём не цилиндрической и даже не формы усечённого конуса, а с так называемым энтазисом – постепенным дугообразным уменьшением диаметра кверху; но в то же время, допуски там были довольно приличные. Диаметр колонн может сантиметров на пять-шесть одной от другой отличаться. Сохранилась история серьёзнейшего конфликта между Монферраном и его помощником, когда помощник говорил, что он не даст два ствола в работу пускать, потому что допуски слишком большие, а Монферран настаивал, что это допустимо.

Самой ответственной частью были нижняя и верхняя плоскости, на которые камень должен был ставиться. Они должны были быть обработаны идеально. На переднем плане [в правом нижнем углу слайда] мы с вами видим два «куска» – это гранитные основания, на которые колонны ставились, а рядом – накладная бронзовая база, которая закрывала эти камни.

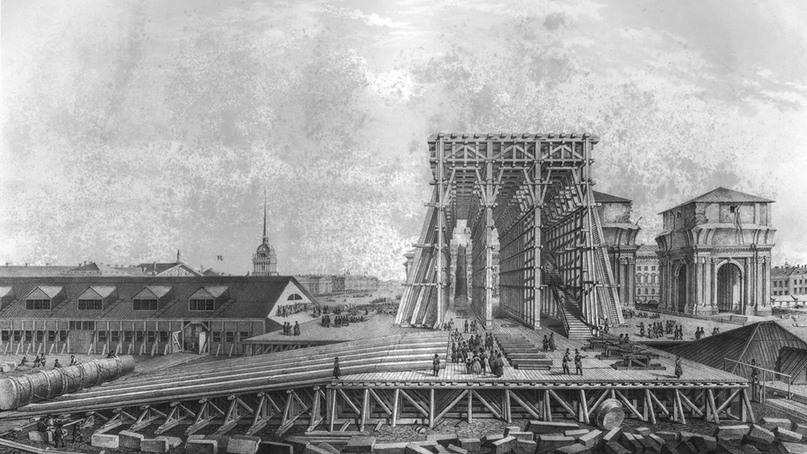

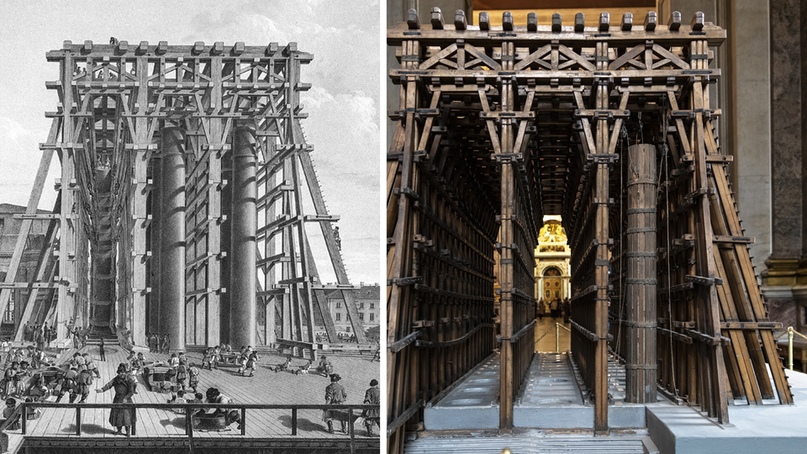

Перед нами изображен процесс транспортировки первой колонны для установки. Поскольку колонны монолитные, то технология была такая же, как в античном Риме, когда сначала ставили колонны, для чего нужны вот такие, с большим ходом в одну и в другую сторону, сооружения, и только когда колонны уже стояли, начинали ставить стены.

И мы видим уже несколько стволов, колонн, которые внутри этой конструкции поставлены, а рядом – фотография модели этих лесов, разработанной одним из крупнейших европейских инженеров того времени Августом Бетанкуром, испанцем на русской службе, который как раз эту модель изготовил для пояснения своей предполагаемой технологии постановки этих колонн вертикально. Модель была сделана раньше, чем то, что изображено на рисунке.

Обратите внимание, пожалуйста, на верхнюю часть стволов. Это уже малые колонны четырёх малых куполов, и здесь очень хорошо видно, что их ставили до того, как начали ставить стены самих куполов. А в верхней части мы видим, что шейка капители сделана из гранита, а выше этот стержень продолжается, потому что бронзовая капитель, которую я показывал на одном из первых слайдов, – чисто декоративная. Она накладывалась потом сверху.

Вот она ещё раз.

Здесь изображены очень интересные античные прототипы. Перед нами сейчас фотография храма Баала в Пальмире, того самого, который четыре года назад взорвали. Эту фотографию я сделал до того. Там тоже грубо оставлены капители, потому что там тоже были накладные бронзовые позолоченные капители (реконструкция рядом на экране). Это было уже в то время известно, и Монферран ещё и это цитировал.

Но здесь такого рода цитата отчасти имела вынужденный характер. Сейчас я вам покажу одну вещь, которую мало кто знает, как это ни удивительно. Это модульоны карниза, а основной массив наружной стены делался из рускеальского мрамора, карьеры от которого сейчас остались (на их месте в Карелии озеро очень красивое). Вот это модульоны нормальные, мраморные, но поскольку мрамор – материал не твёрдый, и в таком климате с ним многие разные вещи могут происходить, то значительная их часть довольно быстро отвалилась.

И поэтому (на картинке видно) те модульоны, которые упрощённой формы, в данном случае это просто пустые жестяные пустотелые коробочки, раскрашенные под камень, которые заменили те, которые упали.

Но самое интересное мы видим с другой стороны экрана. Потому что вот эти три модульона сделаны с исключительно высокого качества резьбой по мрамору, профиль ниже в виде иоников обработан, и это сделано в единственном месте. Всего три модульона обработано. Всё остальное было оставлено без такой резьбы. Как ни странно, это прекрасное доказательство того, что даже у самодержавной Российской Империи в строительстве её главного храма ресурсы могли кончаться. Здесь дело было даже не в денежных ресурсах, а в том, что просто физически в Петербурге, который в основном строился, уже сто лет к тому времени, из кирпича и штукатурки, не было нужного количества высококлассных мастеров по резьбе по камню. Поэтому здесь это было оставлено, и принято решение весь декор делать из бронзы.

Теперь неожиданно мы переходим к следующему моменту. Перед нами интерьер терм Диоклетиана в Риме, в XVI веке превращённых Микеланджело в церковь Санта-Мария-дельи-Анджели, и мы видим большие колонны, тоже из монолитных гранитных стволов.

Некоторые из них настоящие, а некоторые – поддельные. Потому что есть ещё один миф, что, дескать, это никакой не гранит, нельзя же из гранита такое сделать, это на самом деле эпоксидная смола, с чем-то смешанная, или штукатурка, или что-то ещё. За этим тоже есть рациональное зерно, потому что такие примеры есть. На слайде одна из колонн настоящая, с монолитным римским гранитным стволом, а другая, которую Микеланджело просто нужно было приделать, довольно тщательно оштукатурена и расписана под гранит, но это возможно только в интерьере. Потому что снаружи никакая расписанная штукатурка даже тридцати лет не выдержит, обнажится всё её качество.

На самом деле эти стволы действительно монолитные, и на одной из фотографий мы видим след от осколка при бомбардировке в Великую Отечественную войну, где видно, что это характерное поведение камня, он на всю глубину одинаков. А дальше мы видим совсем крупную фотографию части ствола. Обратите внимание на трещины.

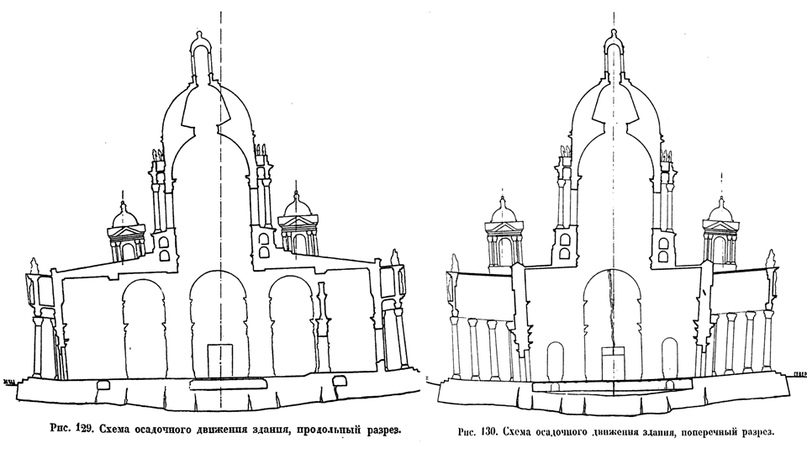

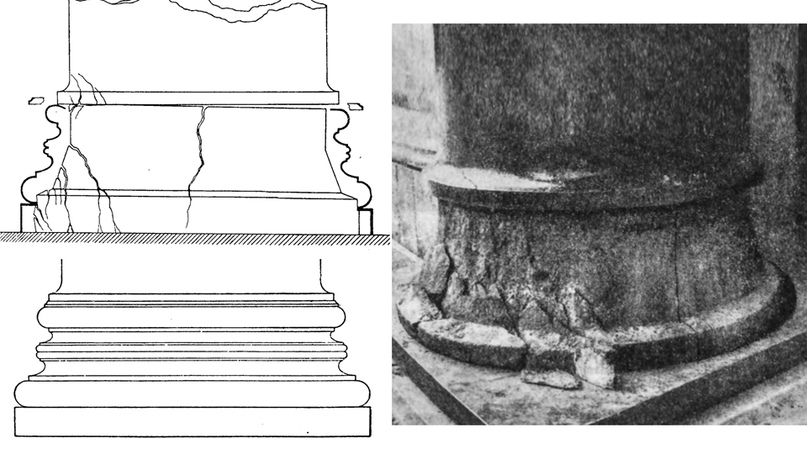

На фотографии видно, до какой степени портики покривились от усадки собора. А вот дальше представлены одинакового типа трещины и заплатки по наружной стороне нижней части колонн. Этому есть объяснение.

Здесь, конечно, в карикатурно усиленной форме, но показано, какая усадка у этого тяжелейшего сооружения произошла. Потому что как фундамент ни делай, но, когда почва болотистая, так или иначе, произойдёт усадка. Особенно середина, куда весь вес от купола приходится, села. И портики покривились, от чего возникли чрезвычайно сильные напряжения в колоннах.

На слайде очень хорошо видно, как это происходит. Фотография конца XIX века, когда бронзовое декоративное кольцо снимали, и было видно, как сильно растрескались эти части.

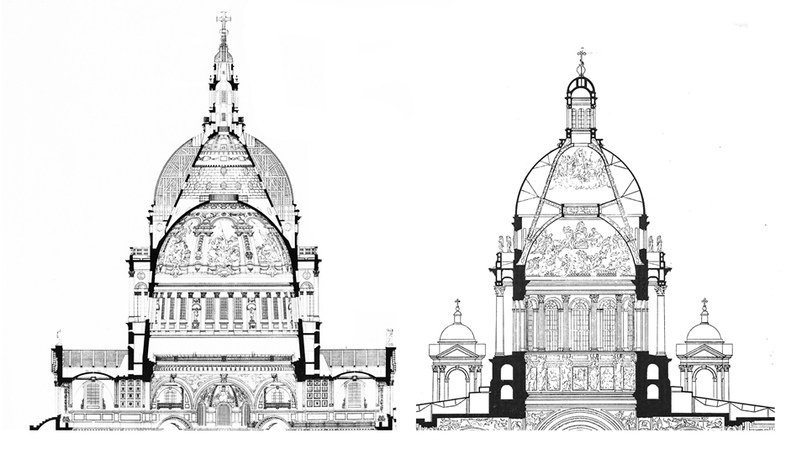

Ещё одна вещь важная, которую я хочу сказать. Вот проектная модель одного из первых вариантов монферрановского собора, тоже деревянная, тоже в музее Академии художеств находящаяся. И рядом отдельно сделанная модель конструкции купола. Хочу сказать, что Исаакиевский собор делался с применением самых последних, на острие практически, на тот момент, самых новых технологий. Потому что здесь полностью металлическая конструкция купола, во-первых.

Она взята из Собора Святого Павла Кристофера Рена, но там она из камня и дерева, а Монферран её воспроизвёл полностью в металлических конструкциях.

И дальше ещё интереснейший есть момент, связанный с этими скульптурами.

Вот в укрупнённом фрагменте изображена фигура Монферрана, который держит макет собора.

Что здесь очень важно: если капители были ещё сделаны из бронзы в технологии бронзового литья, то вся скульптура собора, которую начали делать на три года позже, уже делали по технологии гальванопластики. Потому что русский учёный Якоби, профессор, как раз в то время гальванопластику изобрёл, – это использование гальванической пары для переноса и осаждения металла на форму с целью точно воспроизводить из металла модель, куда он осаждается. Поэтому все скульптуры сделаны из меди в технике гальванопластики, и это показывает, насколько все последние достижения науки активно там использовались. Более того, на строительстве уже использовались рельсы, ещё даже до строительства первой железной дороги.

Есть ещё один миф о том, что более ста тысяч человек на строительстве погибло, место было проклятое и так далее. За этим тоже есть рациональное зерно, потому что Исаакиевский собор, у которого позолоченные купола, ни разу не потребовал того, чтобы эту позолоту наносили заново. Когда позолоту накладывают с помощью листов сусального золота, она держится в зависимости от климата двадцать-тридцать-сорок лет, потом её надо делать заново. Здесь же технология позолоты была методом так называемого ртутного, или огневого, золочения. Когда в нагретую до трёхсот градусов ртуть вмешивается четвёртая часть золота, это всё составляет амальгаму, которой намазывают эти листы, которые надо золотить, потом эту ртуть выпаривают. Можете себе представить, насколько это токсично. Это нужно килограммы ртути выпаривать. При том, что Монферран добился того, чтобы были стеклянные шлемы с отводными трубками у рабочих, которые это делали, всё равно через кожу это впитывалось, и больше шестидесяти человек погибло, очень многие пострадали и стали инвалидами. Здесь я хочу сказать, как бы это, может быть, это чужим чем-то не прозвучало, но в данном случае люди понимали, что они делают. Для них, как для верующих христиан, была такая жертвенность в понимании, на что они идут. Вот это – то основание, на котором миф о высокой смертности возник. В остальном там всё было вполне пристойно.

Список литературы:

1. Ротач А.Л., Чеканова О.А. Огюст Монферран. Л.: Стройиздат. 1990

2. Юбилейная выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора". Каталог. СПб. 2018

3. Толмачева Н.Ю., Исаакиевский собор. История строительства. СПб. 2018

4. Никитин Н.П. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л. 1939

Источник: Стенограмма доклада

Видео:

Оценили 32 человека

55 кармы