О создании монгольской письменности при Чингисхане написано много и еще больше сломано копий по этому поводу различными исследователями. Познакомлю тут со своими наработками, которые вылились в статью о роли монгольской письменности и монгольской образованности в создании державы Чингисхана - от их появления во времена Потрясателя Вселенной и до полного развития при Юань. Здесь выложен немного сокращенный (облегченный от ссылок и библиографии) ее вариант.

Монгольская письменность как государствообразущий фактор державы Чингисхана и его преемников

Вопрос создания монгольской письменности является составной частью ведущейся дискуссии о характере государства Чингисхана, так как наличие полноценно функционирующего государственного аппарата (несомненного признака состоявшейся государственности) невозможно без развитой письменности. Соответственно, решение вопроса о месте письменности у монголов Чингисхана является одновременно и вкладом в дискуссию о характере их государственности.

Поэтому так важно рассмотреть имеющиеся спорные моменты. Высказывающиеся, в частности, сомнения о якобы отсутствии ранней письменной фиксации Великой Ясы (см. например: «в Китае ее текст не был известен» [Скрынникова стр. 44]) или об уйгурском языке как якобы основном рабочем языке у писцов Чингисхана и его первых преемников [там же, стр. 41-42], базируются на слабом изучении всего комплекса первоисточников, отражающих ранний этап создания и применения монгольской письменности, т.е. начала – середины XIII в.

Настоящая работа есть попытка закрыть некоторые лакуны в этом вопросе. В качестве основных источников использованы монгольские и юаньские нарративы и документы: «Сокровенное сказание монголов» (1240 г., далее – СС, вместе с его китайским переводом 1370-х годов «Юань-чао биши», далее – ЮЧБШ), собрание сочинений юаньского государственного деятеля и историографа Юй Цзи (1272 – 1348 гг.), свод официальных документов династии Юань «Да Юань шэн-чжэн гочао дянь-чжан» (1257-1322 гг., далее – ЮДЧ); а также династийная история «Юань ши» (1370 г., далее – ЮШ) и записки побывавших в Монголии в 1230-х годах китайских дипломатов Пэн Да-я и Сюй Тина «Хэй-да шилюэ» (1237 г., далее – ХШ). Как дополнительные материалы использованы: династийная история «Ляо ши» (1344 г.), мемориальный текст юаньского литератора Яо Суя (1238 – 1313 гг.), а также исторические записки южносунского автора Ли Синь-чуаня (1167 – 1243 гг.) и сообщения венгерских миссионеров (1237 г.).

Первое упоминание в письменных источниках о введении Чингисханом письменности в 1204 г. находится в жизнеописании Тататунги в «Юань ши». Но сведения из него толкуются в литературе двояко: 1). предполагается, что было приказано писать монгольские тексты уйгурскими буквами (большинство исследователей принимает такое толкование); 2). оно понимается так, что монголы стали тогда писать по-уйгурски и на уйгурском языке. Обращение к оригинальному тексту жизнеописания показывает, что в основной части приказа сказано, что Чингисхан

«приказал [Тататунге] после этого обучить царевичей и князей крови писать на государственном языке уйгурскими буквами».

А «государственным языком» в тексте ЮШ, как и в юаньских текстах, назывался монгольский язык. Аналогичный вывод получается из оригинального текста указа Хубилая «О хождении монгольских знаков», что был «собственноручно дан императором» 17 марта 1269 г. Полный текст этого указа сохранился в составе свода документов династии, в т.н. «Да Юань шэн-чжэн гочао дянь-чжан» (его текст, приведенный в жизнеописании буддийского наставника Пагсбы в «Юань ши», дан в сокращении и с большими ошибками, что также способствовало сохранению мнения об уйгурском языке как языке канцелярии Чингисхана у ряда исследователей). Примечательно, что Хубилай дает в этом указе и предысторию введения письменности во времена Чингисхана.

Так, указ начинается с момента создания государства Чингисхана «в Северных странах», когда «нравы были просты» и «не было времени создать» собственную письменность, и именно «поэтому взяли для письма образец, то есть уйгурские буквы» [ЮДЧ стр. 3-4]. А в тексте жизнеописания Пагсбы в ЮШ последний фрагмент передан искаженно: «поэтому пользовались китайским письмом кайшу и уйгурскими знаками» [ЮШ стр. 4518]. Именно эта фраза из «Юань ши» и приводила многих исследователей, не обращавшихся к оригинальному тексту указа в ЮДЧ, к неверному пониманию характера той письменности, которой пользовались писцы канцелярии первых каанов (Чингисхана, Угэдэя и т.д.).

Таким образом, с учетом рассказа ЮШ о Тататунге, а также самого заглавия указа, становится очевидным – монголы Чингисхана писали по-монгольски, но уйгурскими буквами, которые «взяли за образец». В анналах правления Хубилая, находящихся в цзюанях 4–17 «Юань ши», приведен абстракт этого указа Хубилая, данного во 2-й луне 6-го года Чжи-юань:

«В день цзи-чоу (17 марта 1269 г.) последовал высочайший указ – обнародовать и ввести в действие по всей Поднебесной изобретенные новые монгольские буквы».

Здесь важно отметить, что речь идет именно о «монгольских буквах», хотя это уже 2-й, после уйгурицы, алфавит для монгольской письменности (т.н. «письменность Пагсба»). А использованное здесь слово «новые» не позволяет усомниться, что первый алфавит, т.е. уйгурица, считался именно монгольской письменностью.

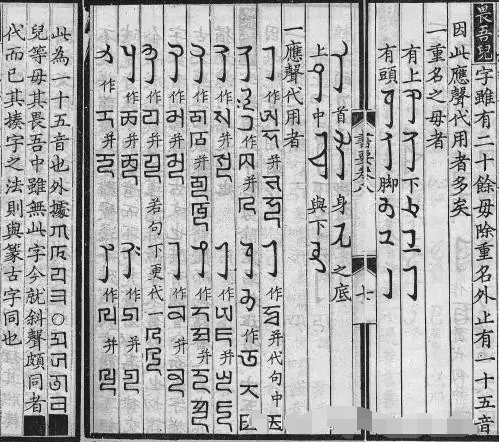

Страницы юаньского китайского руководства-справочника по использованию письма Пагсба (оно же "квадратное письмо"), с указанием соответствия букв квадратного письма буквам уйгурицы (т.е. монгольской письменности на основе уйгурского письма), а также их произношения (записанного в транскрипции китайскими иероглифами)

Хубилай, который лично занимался составлением этого указа, хорошо понимал значение письменности не только как важной составной части механизма функционирования госаппарата, но и как атрибута независимого государства в рамках сложившихся в китайской Ойкумене представлений. А такими атрибутами, с самого начала китайской цивилизации и государственности, считались – название династии, собственная письменность и свой календарь. Именно по этой причине и кидани, и чжурчжэни, и тангуты создавали свои собственные письменности и календари.

Обращение к династийным историям «Ляо ши» (истории государства киданей Ляо) и «Цзинь ши» (истории государства чжурчжэней Цзинь) показывает, что и кидани и чжурчжэни в самом начале существования своих династий стремились продемонстрировать собственную письменность и делать на ней монументальные и мемориальные надписи. Монголы Чингисхана, среди окружения которого были образованные кидани и чжурчжэни (не говоря уже о китайцах), отлично понимали все это и действовали аналогично. Значение документооборота для функционирования государственного аппарата было быстро усвоено владыками монгольской империи. Так, о каане Мэнгу (правил в 1251 – 1259 гг.) нам известно из «Юань ши», что

«когда составлялся любой указ или [священное] повеление, государь обязательно смотрел черновики, много раз переделывал [их], пока последний [вариант] не становился приемлемым для него».

Сам же Чингисхан сразу после великого курултая в 1206 г., объявившего его кааном, по сообщению «Сокровенного сказания», дал такое поручение своему ближайшему соратнику и родственнику Шиги-Хутуху:

«Пусть записывают в Синюю роспись „Коко Дефтер-Бичик", связывая затем в книги, росписи по разверстанию на части всеязычных подданных „гур-ирген", а равным образом и судебные решения. И на вечные времена да не подлежит никакому изменению то, что узаконено мною по представлению Шиги-Хутуху и заключено в связанные (прошнурованные) книги с синим письмом по белой бумаге».

Следующим важным аспектом рассматриваемой проблемы является изучение процессов внедрения, использования и обучения монгольской письменности в интересах государства. Уже в приведенном первом свидетельстве о ней, т.е. в тексте жизнеописания Тататунги, говорится о поставленной Чингисханом задаче обучения монголов письменности с помощью уйгуров, владевших как монгольским языком, так и своей графической системой. Разумеется, что на первом этапе это обучение касалось сыновей самого Чингисхана и его ближайших родственников, как следует из приведенной выше цитаты. Но позже, кроме Тататунги, есть уже известия и о других уйгурских учителях при дворе Чингисхана – так, об уйгуре Кара-Икачибере и его сыне рассказывается в их жизнеописаниях в «Юань ши» [ЮШ стр. 3046], что они обучали следующее молодое поколение (т.е. внуков Чингисхана и других знатных монголов, их ровесников).

Косвенные свидетельства о монголах, владевших письменностью еще ранее событий 1204 г., имеются в ХШ и некоторых других источниках. Так, кэрэит Чинкай, занимавший при Чингисхане высокое положение и ведавший канцелярией, владел уйгурицей [ХШ стр. 2а-2б]. Следует отметить, что по свидетельству очевидца, использовалась она, например, в предельно практических, управленческих, целях – контроля за другими чиновниками, в лояльности которых могли быть сомнения:

«Кроме того, на задней стороне листов [документов], после даты Чинкай лично пишет уйгурскими буквами: “Передать тому-то и тому-то”. Вероятно это специальная мера предосторожности к [Елюй] Чуцаю, потому что эти слова, [записанные] уйгурскими буквами, являются контролем. Если их не имеется, то официальный документ недействителен. Вероятно, так хотят использовать это визирование со стороны Чинкая, чтобы было возможным вести взаимопроверку» [ХШ стр. 8б].

Выше уже приводилась цитата насчет Шиги-Хутуху, из которой следует, что он не только владел монгольской письменностью, но и уверенно пользовался ею для важных административных и судебных дел уже в первом десятилетии XIII в. Отметим также, что монгол Хо Юаньцзе, создавший ЮЧБШ, дал там свой пересказ данного фрагмента СС на китайский язык в таком виде:

«то, что было решено [на суде], – записывать на синих тетрадях, так чтобы потом не было никого, кто бы изменил [решение]».

Таким образом, он подчеркнул одну из главных причин необходимости вести записи – чтобы решения власти никто не мог произвольно толковать и менять. Очевидно это отражает и причину побуждения Чингисхана к обучению грамотности своих детей и ближнего окружения.

Создавая свое государство как в первую очередь военную машину, Чингисхан разумеется не мог не воспользоваться теми возможностями, которые давала письменность для военного и разведывательного дела. Есть очень интересное и подробное сообщение об этом, которое сохранено южносунским автором Ли Синь-чуанем. В своем собрании исторических заметок «Цзянь-янь илай чао-е цзацзи (Различные официальные и неофициальные записи о [событиях] произошедших с периода правления Цзянь-янь)», которые базировались на сунских официальных документах, он сообщает следующее:

«В третью ночную стражу (11 часов ночи) 9-го дня цзя-сюй начальной луны 7-го года [девиза правления] Цзя-дин (20 февраля 1214 г.)… обнаружились 3 всадника, переплывшие реку Хуайхэ и направлявшиеся на юг. Пристав береговой [пограничной] службы уезда (шуйлу сюньцзянь) Лян Ши допросил их о причинах [нарушения границы]. Эти же трое, достав официальные бумаги из кожаного мешка и одну карту земель, нарисованную на шелке, сказали: “Направлены татарским государем Чингисом, чтобы проникнуть в [вашу] землю и спрашивать о войсках”».

Далее там сообщается, что старшим из этих троих был монгол-переводчик, а остальные двое – чжурчжэнь и китаец (там же). О понимании монгольской элитой важности карт, письменных реестров войск и тому подобных документов свидетельствуют и сохранившиеся в анналах Хубилая цитаты из победных реляций монгольских полководцев, которые хотя и относятся к более позднему времени, но явно имеют своим образцом преемственную традицию с времен Чингисхана и Угэдэя. Так, Ачжу, внук знаменитого Субэдэя, полководца этих двух первых каанов, аналогичным образом докладывал Хубилаю, внуку Чингисхана, что при сокрушительной победе 18-19 марта 1275 г. при Динцзячжоу у побежденной армии Сун были захвачены «карты, реестры [войск], верительные бирки и печати из ставки главнокомандующего».

Так называемый «Чингисов камень» с высеченной надписью о собрании всего рода Чингисхана (он хранится в Эрмитаже), датируемый 1226 г., представляет другое важное применение письменности – мемориальное. Создание «Чингисова камня» вызвано ровно теми же соображениями, что были и у Абаоцзи, основателя киданьской империи Ляо, когда он, установив свою власть в районе будущего Каракорума

«приказал стесать древнюю стелу Пиэ-кагана и киданьскими, тюркскими и китайскими письменами [заново] записать его подвиги» [ЛШ стр. 20].

Заметим еще, что перенесение на камень не только мемориальных записей, но текста различных документов, было в Монгольской империи и в Юань обычным делом. До нашего времени в камне сохранились не только тексты различных иммунитетных грамот (в основном для религиозных и вероучительных общин и храмов-монастырей – их сохранность на камне вызывалась чисто практическими соображениями), но и тексты эдиктов ханов в адрес конкретных подданных, которые хотели навечно их сохранить из престижных побуждений.

Таким образом, развитый документооборот каанской канцелярии на монгольском языке неплохо отражен как в нарративе, так и в сохранившихся актовых материалах (на бумаге или каменных стелах). Поэтому не удивительно, что уже в 1220-х годах монгольским письмом создавались тексты большого объема – в 1228 г. был записан начальный вариант СС (т.н. «Летопись Чингисхана»), а в 1240 г. он был дополнен т.н. «Летописью Угэдэя» и сведен в единый текст памятника. Первый письменный свод законов также фиксируется под 1229 г., о чем сказано в цз. 2 «Юань ши»: «была опубликована Великая Яса», значительные выдержки из которой приведены в данном месте ЮШ.

Письменные фиксации норм права в виде своего рода «кодексов» или записей исторических фактов в виде летописей, хроник или поденных записей деяний каанов («Дневник двора» etc), все это отражало серьезное развитие государственности у монголов первой половины – середины XIII в. На примере каана Хубилая уже можно видеть, как он оперировал историческими аналогиями из китайской истории при принятии управленческих решений. И это не выдумка юаньских панегиристов, а реальные факты, подтвержденные независимыми источниками. Так, в эпитафии крупного юаньского сановника Цзя Цзюй-чжэня (1218 – 1280), написанной Яо Суем в конце XIII в., говорится про события 1260-1261 гг.:

«Последовал [за Хубилаем] в карательную экспедицию на мятежных ванов и пересек пустыню, [в ходе чего] имел свободное время и только лишь занимался подробными пересказами Ши-цзу (храмовое имя Хубилая при Юань – Р.Х.) содержания “Цзы-чжи тунцзянь”. Этим заслужил доброе отношение от господина [т.е. Хубилая]».

А ведь «Цзы-чжи тунцзянь (Всеобщее зерцало, правлению помогающее)» – это огромный исторический свод, созданный коллективом китайских историков под руководством Сыма Гуана в 1084 г. (он охватывает события периода с 403 г. до н.э. по 959 г. н.э., изложенные в сплошном хронологическом порядке). Причем Цзя Цзюй-чжэнь излагал эти сведения на монгольском языке, что зафиксировано в том же источнике:

«Из-за того, что [Цзя Цзюй-чжэнь] отлично говорил на государственном языке, то все, большие и малые, дела государственного управления докладывал на приеме у государя, не пользуясь толмачами».

Понятно, что для таких докладов (как на управленческие темы, так на темы исторических экскурсов) требовался уже развитый понятийный аппарат на монгольском языке, а также письменная фиксация огромных объемов информации из переводимых китайских письменных памятников (вроде гигантского труда Сыма Гуана и его сотрудников). Все эти факты иллюстрируют еще один аспект использования монгольскими каанами опыта государств с развитой письменной культурой, перелагаемый в соответствующие монгольские тексты – понимание ими необходимости для правителей империи знать факты истории в целях более эффективного управления.

Несомненным показателем распространения к 1230-м годам монгольского письма как в официальном документообороте, так и в частном, является рост востребованности в подготовке кадров, т.е. в школах. В 1236 г. Сюй Тин отмечает наличие школ, где учат «уйгурскому письму» и переводам с монгольского. Поэтому неудивительно, что венгерские миссионеры встречают в 1237 г. монгольского посла, знающего помимо монгольского еще 5 языков и имеющего письма к королю Венгрии «языческими буквами… на татарском языке».

Степень развития как письменности монголов, так и сложности используемого понятийного аппарата, можно оценить по деятельности Чжао Би, одного из высших сановников при каанах Мэнгу и Хубилае. В докладе императору о его заслугах юаньский сановник Юй Цзи приводит в том числе сообщение, что поскольку «в то время государственный язык еще не полностью понимался в Китае, то и не учились еще понимать канонические книги» и потому Чжао Би перевел на монгольский язык «Лунь юй» и другие книги конфуцианского канона. В жизнеописании Чжао Би в ЮШ, автор которого использовал иные чем Юй Цзи первоисточники, есть и другие важные детали – Чжао Би специально изучил монгольский язык по приказу Хубилая, в то время еще не бывшего кааном, а потом сделал перевод указанных книг, чтобы по ним обучать монгольских юношей. Т.е. в этих сообщениях отражается наличие школы, где монголам из властной верхушки Монгольской империи преподавали переведенные на монгольский язык основы китайской классики, заточенной на обучение искусству государственного управления.

Сличение вышеприведенных данных с сообщениями «Основных записей» жизни Хубилая в ЮШ позволило определить дату этих событий – около 1244 г. Позднее школы уже стали массовыми, о чем есть сообщение в анналах Хубилая:

«В день цзи-сы (24 августа 1269 г.) [Хубилай] учредил во всех областях училища монгольской письменности».

Также появилось специальное училище для элиты, причем не только из монголов:

«В день гуй-ю (28 августа 1269 г.) [Хубилай] учредил Государственное училище … [приказав] зачислить в ученики тех, кого избрать из числа сыновей и внуков придворных, различных чинов, близких к государю монголов и ханьцев, а также из обладающих талантами».

Немного позже дело дошло и до академии Ханьлинь, где в 1275 г. Хубилай

«учредил подразделение специально ведающее монгольской письменностью, назначив его главой придворного советника и действительного члена академии Ханьлинь (сюэши чэнчжи) Садамэдэра».

Причем тем же указом приказывалось:

«готовить к изданию династийные истории (гоши), редактировать и проверять [на точность] высочайшие указы и рескрипты, подготавливать советников [государя]; ее главой ставился придворный советник и действительный член академии Ханьлинь (сюэши чэнчжи) Харахасун, который одновременно отвечал и за составление Дневника двора (цицзюйчжу)».

Оба названных лица, Садамэдэр и Харахасун, были монголами и осуществление их обязанностей, названных в указе Хубилая, велось на монгольском языке и фиксировалось монгольским письмом.

Таким образом, приведенные сведения аутентичных источников позволяют дать следующую периодизацию главных фактов использования монгольской письменности в государственных целях, ее развития и системы обучения:

1204 г. – приказ Чингисхана Тататунге об обучении письменности членов «золотого рода»;

после 1206 г. – уже используются книги для фиксации повинностей и судебных дел;

1226 г. – мемориальный «Чингисов камень»;

1228-1229 гг. – записана «Летопись Чингисхана» и опубликована Великая Яса;

1236 г. – китайские дипломаты отмечают наличие школ, где обучают письменности и переводу на монгольский язык;

1240 г. – скомпонован полный текст «Сокровенного сказания»;

после 1244 г. – ведутся переводы на монгольский язык книг конфуцианского канона и обучение по ним молодежи из монгольской элиты и окружения каана в специальных школах и училищах;

в 1269 и в 1275 г. учреждено высшее Государственное училище, а при академии Ханьлинь создано подразделение, ведающее монгольской письменностью и занимающееся созданием династийных историй, документами двора и правительства на монгольском языке.

Приведенные в источниках данные позволяют считать, что Чингисхан стал внедрять письменность среди элиты монголов для практических, государственно-административных и военных, нужд фактически одновременно с объявлением в 1206 г. своей военной державы Еке Монгол улус (т.е. «Великого монгольского государства»). А его преемники активно продолжали и развивали этот процесс.

(статья опубликована в ежегоднике ИВИ РАН "Древнейшие государства": Храпачевский Р.П. Монгольская письменность как государствообразующий фактор державы Чингисхана и его преемников// Древнейшие государства Восточной Европы 2017/18 год. (Ранние формы и функции письма), ИВИ РАН - Университет Дмитрия Пожарского, М. 2019)

Тибетский портрет наставника Пагсбы

Оценили 4 человека

11 кармы