Дневник изслҌдователя

05.10.2017

18.45. Эссе: в плену парадигм

Мое знакомство с понятием парадигма произошло достаточно давно, где-то в 2003 году. Конечно, слово я знал и раньше и даже как-то употреблял его. Но не совсем понимал, что я говорю. Итак, в 2003 году (кажется) я прогуливался на ВДНХ на книжной выставке. Она поражала своими размерами! Правда в следующем и в следующем году она становилась все больше и больше. На книжной выставке наткнулся на точку продажи научных изданий вузов. Любопытство тянуло вглубь полок. В руки попадается книга «Разработка и апробация метода теоретической истории». Открытая наугад когда-то давно книга привела меня к Парадигмам. Это была страница 25 и теория Марио Бунге. Именно его формула меня и задела. Книгу купил, читал, листал. А парадигмы затесались в мою жизнь. В 2005 году попробовал включать повествование о них в курсы, связанные с управление. Видел, что интерес всегда есть, правда не у всех, но у многих. В 2007 году купил книгу Дж.Баркера «Парадигмы мышления» (М.:Альпина-Паблишер, 2007). Радовался, потому что понял, что я не одинок в своих взглядах, что парадигмы присущи всем процессам, а не только научным изысканиям. Потом пошли разные книги, которые связаны с процессами мышления. Из особо любимых «Забытая сторона перемен» Люка де Брабандера (М.: Претекст, 2006) и «Искусство системного мышления» Джозефа О’Коннора и Иана Макдермотта (М.:Альпина Бизнес Бук, 2006). До сих пор люблю их листать под настроение. Конечно, был и Томас Кун, основоположник идеи парадигм в науке. Его могу листать только если припекло. А до этого всего был Василий Васильевич Налимов. Собственно Бунге и товарищи приземлились на его территорию в моих размышлениях.

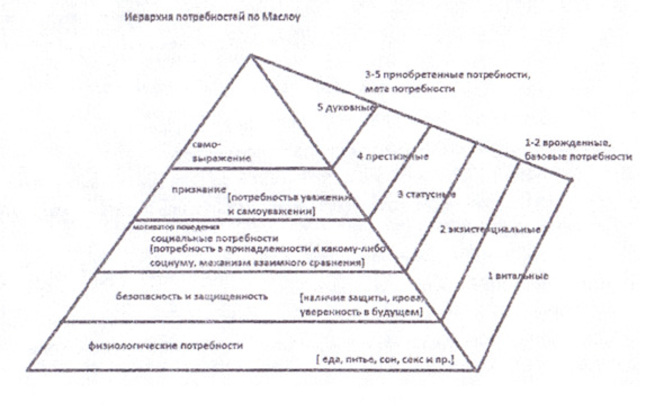

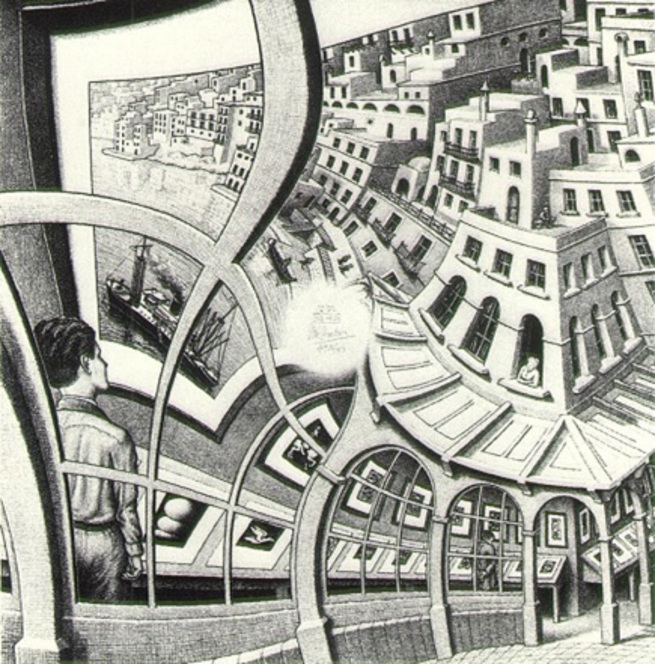

Каждый раз исследователь упирается в своеобразные границы «допустимого восприятия», которое и предписывает как «правильно» оценивать то, что найдено, вычитано… Эти границы «правильного, допустимого восприятия» называются парадигмами. Парадигмы позволяют объяснить мир в упрощённом виде и предсказать его «поведение». Некто, находясь внутри парадигмы с трудом может вообразить себе какую-то другую парадигму. Например, уже во времена Аристотеля рабовладение рассматривалось как естественный и единственно верный способ развития общества. Исходя из последующих этапов развития человеческой цивилизации, другие сценарии были также вполне допустимы. «Эффект парадигмы» препятствует отступлению от принятых взглядов на жизнь, на нормы, на правила. Парадигмы обеспечивают узнавание в восприятии, и обеспечивают замену «реальности» на «привычные суждения о реальности».

Однако, как показывает история развития человеческого общества, в какие-то определённые моменты, наработанные модели, парадигмы мышления перестают работать. Люди же пытаются упорно идти вперёд, используя при этом выверенные временем дедовские рецепты. Опирается на «здравый смысл», который перестал быть здравым, а стал своеобразной «темницей заблуждений», и именно «здравый смысл» (лужайка сцепленных парадигм, подкрепленных опытом) вынуждает человека думать, что будет так, а не иначе, потому что «так» уже случалось в прошлом. Собственно еще Ф.Бекон писал, что людям свойственно верить в то, что они хотят считать правдой. Хотя все чаще становится заметно, что «ход истории беспорядочен, причины непостижимы, а итоги проследить невозможно» (с.14) [Ф. Фернандес-Арместо, Цивилизация, М.: АСТ, 2009]. Формальные теории не дают алгоритма обработки информации, упираясь в различные ограничения неполноты (Теорема Геделя), неразрешимости (Теорема Черча), невозможности выразить истину (Теорема Тарского) и пр.

При работе с парадигмами необходимо, прежде всего, понимать, что преобразование человеческого событийного плана лежит в области двойного изменения: не достаточно преобразовать реальную ситуацию, ее необходимо начать воспринимать ее иначе. Человек существует как бы в двух мирах одновременно. Один – это мир реальности, где события разворачиваются в пространстве и времени. Второй – это мир восприятия, в котором сдвиги происходят в виртуальности, на уровне мышления и психологических реакций. В связи, с чем стоит вспомнить замечание Маккиавели, о том, что нет ничего труднее, чем изменить существующий порядок вещей, и добавить с улыбкой: «ведь он же и обусловленный нашим восприятием этих самых вещей». Мы сами (точнее наши мозги) делам мир невыносимым или восхитительным, удручающим или свободным… с помощью дорогих мозгу парадигм и моделей, на базе любимого «здравого смысла» и безапелляционного знания сути вещей.

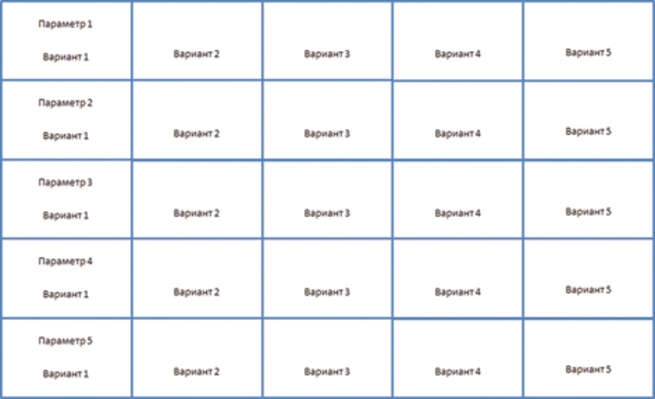

М.Бунге дал целесообразное описание составляющих компонентов парадигмы [Цит. по Разработка и апробация метода теоретической истории, под редакцией Н.С.Розова. – Новосибирск: Наука, 2001., с.24-25], подходящие, впрочем, к инструментарию, используемому не только при научном осмыслении задачи. Так, по мнению этого ученого, парадигма может быть описана нижеследующей формулой (заметим, весьма продуктивной и для других сфер деятельности!):

П=<B, H, P, A, M>,

где П (парадигма) складывающаяся из: B (body) – тела, основы фонового знания, включающего в себя философские принципы, научные концепции, исходные данные; из H (hypothes) – множество гипотез; из P (problematics) – проблематики; из A (aim) – познавательной цели; и, наконец, из M (methodies) – совокупность релевантных процедур. Иными словами, парадигма является одновременно совокупностью теоретических предложений и их методологических следствий.

По мнению М.Бунге, сдвиг парадигмы происходит в случае радикальных изменений в гипотезах (H) и проблематике (P). Процесс происходит следующим образом: индивидуум, имеющий не только широкий кругозор, но и развитую когнитивную способность сталкиваться одновременно с множеством познавательных проблем (P), сумеет сформулировать уникальный исходный вопрос (H), то это может привести к появлению новой неожиданной идеи, порожденной сдвигом парадигмы.

Возникает закономерный вопрос: как часто мы наблюдаем некого исследователя, который, обладая широким кругозором, вдруг решает сформулировать уникальный исходный вопрос, столкнувшись с множеством познавательных проблем?! Да и вообще, как он будет формулировать этот исходный вопрос, находясь внутри парадигмы, то есть, будучи ограниченным ее влиянием?!

Одним из традиционных подходов постижения нового в социуме – есть обучение (школа, университет, мастер-классы, тренинги, система непрерывного образования и пр.). Но с точки зрения изменения парадигмы это малоперспективный подход, так как влияет в основном на B (body), на фоновое знание, которое растет с катастрофической скоростью и не верифицируется в принципе, короче оно необъятно (!) и все. И в этом фоновом знании сегодня легко и просто найти факты «подтверждающие» правоту исследователя, да, и горе-исследователя тоже. Вариантов множество: наша информационная действительность наполнена разными разностями. И если вдруг каких-то фактов все же нет – то их можно просто выдумать (см. например «Ре-конструкция стратегии» Стивена Каммингса глава 3 «Традиционная (но сфабрикованная) история менеджмента», с.136-220).

На практике, по моему мнению, наиболее действенным способом изменения парадигмы является подход изменения совокупности релевантных процедур M (methodies) исследования. Такой своеобразный уход на первом этапе от вопроса «ЧТО делаем», в сторону вопроса «КАК делаем».

Возможные сценарии:

M изменения → B актуализация → P новые ракурсы→ H новые идеи → А новые цели (изменение стратегии исследования)

M изменения → P новые ракурсы→ H новые идеи → B актуализация → А новые цели (изменение стратегии и системы исследования)

M изменения → А новые цели → P новые возможности → H новое понимание → B новое знание (кардинальные изменения в исследованиях)

Стоит понимать, что в основе «М изменений» лежит изменение исследовательской культуры и внутренней мотивации исследователя избегать ошибочных ранних суждений и искажений. Тут надо понимать, что «М изменения», то есть методологические изменения подразумевают, например, культуру дивергентного мышления, при котором исследователь в голове держит 2 и более различных сценария развития ситуационного процесса и прекрасно себя ощущает, оценивая преимущества и недостатки той и другой модели. Или подходы ТРИЗ, которые позволяют фокусироваться на наиболее значимых структурных элементах и их взаимосвязях в системе, а не на куче разрозненных фактов и т.д. То есть это иное состояние информационного наполнения изучаемого вопроса, это постановка выверенных вопросов, это понимание контекста.

Итак, важно появление сознательного стремления у исследователя к устранению ошибок, к «любви истины», к пониманию, что «все теории представляют собой гипотезы – все могут быть опровергнуты (с.38)» [Поппер К.Р., «Объективное знание», М.: Эдиториал УРСС, 2002]. Ведь опираясь на ошибочные суждения, мы будем экстраполировать ошибочные выводы, создавать почву для развития новых и новых искажений и заблуждений, для новых ошибочных действий.

«Карта не есть территория», когда-то сказал А.Корсибский, и надо понимать, что умозаключения не являются реальностью, они лишь позволяют осмысливать какие-либо события на каком-то уровне понимания. Современный мир накопил тома заблуждений и ошибочных установок – необходим новый механизм проверки данных, способный найти общее в рассуждениях, вписать данные в единые, но индивидуальные модели познания, необходимы новые системы самопроверок и коллективных сверок полученных результатов. Нужна новая методология (methodies) оценки результатов жизнедеятельности исторических эпох. Ведь, «подлинные открытия – это не поиск новых земель, а обретение нового видения», – якобы писал когда-то Марсель Пруст. Действительно, все внутри нас: мы просто сузили свое восприятие, загнав его в слишком узкие парадигмы дозволенных вариаций возможного, в линейные ограничения восприятия.

18.00. Как правило, ознакомившись с описанием очередного способа возможного выхода за рамки ментальных моделей человек считает, что с этого момента он изменился, потому что узнал. Если изменился – то стал другим. На самом же деле мы лишь слегка модифицируем старые стереотипы рассуждений и поступков, и продолжаем делать все тоже самое, ведомые своим «заблуждающимся умом», с которым полностью отождествились, и мысли которого воспринимаем за абсолютную истину. Пока мы привязаны к старой парадигме – мы стараемся выжать из нее все.

Кроме этого, выйти за рамки «парадигмы» – это обесценить ее, а значит и свою веру в свою разумность, признать, что был в «плену».

Надо понимать, что человек сам по себе значительно сложнее процессов, происходящих в его уме. Первый этап (иногда и последний) выхода за рамки «устойчивых убеждений» начинается с осознания себя как сложнейшей живой системы, и наблюдения за своими мыслями с пониманием и вычленением «интеллектуальных моделей», которые играют в нашем мозге, которые играют с нашим существом. Неожиданные открытия, сделанные порой на базе простых наблюдений, с лёгкостью сопутствуют изменению поведенческой и мировоззренческой парадигм... Вот уж прав был французский писатель Б.Вербер, сказав: «Ошибаются многие, но это не значит, что они правы».

Продолжение следует

предыдущая статья: https://cont.ws/@mains/1046543

статьи с общим сюжетом: https://cont.ws/@mains

Оценили 8 человек

11 кармы